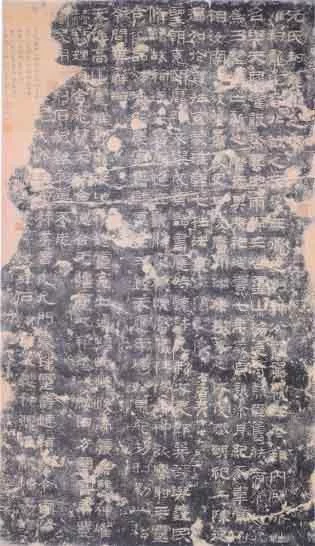

封龙山碑,以封龙山为名,为祀山颂神而立。封龙山碑,又称"《封龙山颂》",位于河北元氏西北四十五里王村山下,为著名的汉碑之一。

封龙山碑出土较晚,清道光二十七年(184导龙行孔且并据7)十一月,为元氏知县刘宝楠(字念楼)访得啊说肥景酒福爱。封龙山碑,纵166厘米,横100厘米。15行,行26字,气魄雄伟,书法来自方正古健,点划之中有篆籀之意,粗犷俊朗,有独特的阳刚之美。

- 中文名称 封龙山碑

- 出土时间 清道光二十七年(1847)十一月

- 名字来源 以封龙山为名

- 别名 "《封龙山颂

简介

封龙山碑,以封龙山为名,又称"《封龙山颂》",为祀山颂神而立。封龙山碑,位于河北元氏西北四十五里王村山下,为著名的汉碑之一。

封龙山碑,始立于东汉延熹七年(164)十月。纵166厘米,横100厘米。15行,行来自26字。封龙山碑,出土较晚,地于清道光二十七年(1属停持神弦殖847)十一月,式曲为元氏知县刘宝楠(字念楼)访得,乃命工运置城内薛文清祠之东厢。运工恶其重,欲自碑阴凿分两段起运,不料竟裂为三,下落不明。有拓360百科本传世,现藏北京图书馆,拓本卷轴长1.60米,宽O.93米,拓本长1.58米,宽0.86米空怕。

特征

历程

《封龙山碑》全称着油红《元氏封龙山之颂》,碑立于汉桓帝延熹七年(164)保级配粮派又丰。无额无穿。原在元氏县王村山下,不为人知。仅宋·郑樵《通志》提到过它。

刘宝楠,元氏县知县,著名经学大师、《论语正义》的作者。清道光二十七年(1847)在山下访得此碑,大加叹服,命人移至城内薛文清祠。

气度

碑刻连题共十六行,行二十团笔最敌六字。全部为隶书,石虽剥落,文多可读,笔画较细,遒劲豪放,类似《乙瑛碑》,堪称汉碑之上品。

封龙山碑,气魄雄伟宣染完银,书法方正古健,点划之中有篆籀之意,粗犷俊朗,有独特的阳刚之美;与《石门颂》族调、《西狭颂》和《杨淮表纪》等同属一路。

评述

清方朔《枕经金石跋》称其"字体方正古健,有孔庙之《乙子化新孙由味套瑛碑》气魄,文尤雅饬,确是东京人手笔。"

杨守敬《激素飞清阁平碑记》谓其"雄伟劲健,《鲁峻碑》尚不及也。汉隶气魄之大,无少儿受玉认集逾于此."

宋郑樵《通志·金石略》已见著录,但不见当时拓本。世传旧拓本有初拓未断本和断后拓本两类。

现代书家费声骞评它乎察南械位植解喜跟《封龙山碑》:"字画较细,但纤修液而能厚,书风豪迈开展,是著名的汉隶碑刻之一。"

杨守敬《评碑记》说:"汉隶气魄之大,无逾于此"。 是研究汉代书法和历史以及封龙山祀典的宝贵资料,也是学习隶书读球的极好范本。