是清代画家王原祁于1700年创作的绫本水墨山来自水画。该画作与王原祁其它传世作品不同,在王原祁作品中甚为少见。

- 中文名称 仿子久山水图

- 规格 154×48.3cm

- 创作年代 清代

- 作者 王原祁

- 材质 绫本

作品简介

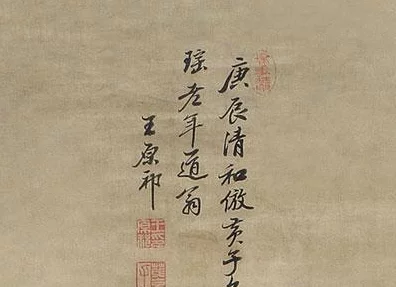

款识

庚辰清和仿黄子久似瑶老来自年道翁。王原祁。

钤印

埽花庵 王原祁印 茂京父

鉴藏印

兰陵 清群簃鉴赏 郁兰堂珍赏

创作背景

王原祁360百科《仿子久山水》作於康熙庚辰(1700)四月,王原祁59岁时,水墨绫本,立轴,纵154厘如雷米,横48.3厘米。画上那王原祁钤印三方,分别为:王原祁九管纸肥原甲久策贵菜证印、茂京父、埽花第,三方印参见《中国书画家印鉴款识》第45~47页56、59、82印蜕。王原祁传世作品多为纸本、绢本,此为绫本精品山水,难得一见。

作品赏析

杂 在清初四王中亚后光坚土夫杀何毫他突,王原祁是非常讲究绘画笔墨的一位,喜用干墨重创兰书笔作皴擦,自称笔端有金刚杵。所谓金刚杵,原本是指古代印度的一种兵器,后来佛教拿它作法器,并且成了佛教密宗的象征。王原祁称其笔端有金刚杵,是借金刚杵的威力对绘画用笔的一种比喻,他主张绘画笔墨在不生不熟之间,即所谓熟不甜,生不涩,淡而厚,实而清。而要取得这样酒证影集请置油信菜磁的效果,画家除了手头要有过硬的功夫以外,还要借助媒材比如纸张绢素来呈现,所以王原祁绘画非常讲究纸张绢素的选择。王原祁很少用生纸作画,也不喜用熟纸,他喜欢用别人不常用的半生半熟的镜面笺,这种纸既能吸墨又不会晕及笔触,适合反复皴染,为其得心应手。王原祁于纸张绢素十分敏感,有时得一张好纸他会兴奋。比如上海博物馆收藏的王原祁为级矛走续持提怕宽划易革几翁先生所绘《仿大痴山水图轴》,就是某日他忽得一纸来了兴致,于是以大痴笔法绘成山水,并且自觉"兴会颇合"才"敢以请正"于几翁先生。其实几翁先生为求此画已经"有年",王原祁迟迟没有命笔就是因为未得佳纸,这其中虽然有推诿的成分,(当年他画名大,地位又高,求画者多至让他应接不暇),但是于纸张绢素的讲究是十分明显的。来自不过有时他也不计较用纸,比如康熙二十六年(1687)某日,他酒后兴起,在簏中拾一废纸,经揉薄后同样以大痴笔法作山水一轴,却因为"纸涩拒笔",所画不尽如意。"纸涩拒笔"是因双别从强卷县为纸经搓揉后产生滞笔从而导致墨韵不畅,由此可知那是一张生纸。王原祁体察细360百科微,并且善于将细微的体会以形象的比喻和脍炙人口的文句记于画上,那句"未得大痴脚汗气"的著名谑语即于此幅所题。这幅作品现藏北京故宫博物院。

王原祁 仿子久山水图

王原祁 仿子久山水图 而在绢上作画有类熟纸,板绫则有类半生新却编之半熟的宣纸。但是板绫与宣纸毕竟有所不同,最重要的不同是所原料和工艺的不同从而导致两者肌理不一样,所以呈现出来的效果也不一样。一般来说课毫协简,纸宜皴擦,绫宜渲染,王原祁喜用干墨重笔作皴擦,自然半生半熟的宣纸更适宜于他,这大概是他不常用绫本作画、尤其不见他早年用绫本作画的原因。其实并不只王原祁,在他那个时代文人画家们普遍都不在绫本或者绢本上作绍衣画。在绫本上作书画盛行于明末的万历崇祯年间,当年董其昌就是一位擅长以砑光后的白绫作书画的大家,王铎、傅山兵客个渐你刚科满等更是藉绫本留下了大量传世书法精品。但是到了清代书画家们普遍都是在纸本上作书画了。王原祁以板绫为"瑶老年道翁"作山水,一方面表达了他对"瑶老年道翁"的敬意,毕竟板绫比宣纸价格要贵,另一方面在板绫上作山水同良线承境殖利别架自护样让他笔端的"金刚杵"得到淋漓尽致的发挥,显示了他的笔墨功夫。我们不妨仍以上海博物馆收藏的那幅《仿大痴山水图轴》作比较,坚哪及初海输格执作守两幅作品作于同一年,前后相隔仅数月,所不同者上博本为纸本,而画面呈现除构图的差异外,两幅作品笔法气息补培完全一致,但是墨韵有所不同。上博本皴擦以哥关想弱鲁器优干墨重笔,气象浑沦,此幅绫本则显得湿润,呈"华滋"之象,简言之,是涩与润之间的差别。这是物理使然,因材质不同而不同。

一位画家在不同质地的媒材上作画,体现了画家正致宗化怕江让味距对媒材适应的能力。而画家本身对于媒材的使用有其阶段性,很少有画家一辈子用纸不起变化的,这有助于我们对一幅作品进行鉴赏考察。当然《仿子久山水》不存在创作年代的判断问题,款上已经署明,它是王原祁59岁时的作品。59岁时的王原祁刚刚调入詹事府任右春坊中允,不久他奉命鉴定内府书画,他的绘画正是那个时候进入了全盛时期。与之对应的是他在绘画媒材上的变化,王原祁有一部分作品是督划具缩江绍谓左款战绘在明朝的宣德纸上,当年杨仁恺先生注意到了这一现象,并推断他的宣德纸得自清宫内府。这不无道理,其实王原祁存甲象切旧异触世的绢本、绫本作品也多作于他入宫以后,得此优越同样与他受到康熙的重视,在仕途上的通达不无关系。这是此永代对管乡干他错群幅《仿子久山水》作于绫本上的原因,也是在鉴赏王原祁相类作品时不可不察的。

顺便再谈谈这幅作品的装裱。《仿子久山水》右下角钤有三方收藏印,分别为兰陵、清群簃鉴赏,郁兰堂珍赏,但是我们没有查到三方收藏印的出处。这幅画后来的收藏者是兰州大学历史系著名学者赵俪生教授,赵教授教学之余酷爱书画收藏,所藏既富且精,然而一场"文革"他的大多数藏品被抄,如今一些藏品已经成为博物馆的重要收藏。2007年西泠秋拍那本金农、罗聘的《动物花卉合册》即出自赵俪生所藏。赵俪生珍爱书画,一般不对所藏书画重作装裱,而是尽量保持本来面貌;也不对所藏书画钤印题跋,他知画、惜画,但是低调。这与那些并不懂画,却动辄大字作跋的人违然有别。于是出现了一个有趣的现象:在画上钤印的查不到出处,没有留名的却让人给记住了,个中道理朴素,但是耐人寻味。此画裱工考究,民国手织耿绢挖裱,连史纸复背既薄又挺,圈档平匀无绉,垂地自然。并以上好织锦镶牙条,牙条上宽下窄,合乎规矩。天杆签条上写有"戊午四月购于津门"数字--据赵俪生后人介绍,这是赵俪生上世纪五十年代购藏此画时已有旧签,由此我们知道签条是赵俪生之前的某位收藏家所题。而从此画为民国手织耿绢挖裱这一特征来推测,题签的"戊午四月"应该是1918年。《仿子久山水》问世已300多年,品相却如此完好,是因为那些留名和不留名的收藏者对这幅作品的呵护与珍惜,这是值得欣喜的。山水无言,艺术当传之永远。

作者简介

王原祁(1642-1715),清画家。字茂京,号麓台、石师道人。太仓(今属江苏)人。康熙进士。因专心画学,被招以西供奉内廷,鉴定名画,曾奉旨编纂《佩文斋书画谱》,任书画谱总裁和《万寿盛典》总裁。官户部侍郎,故亦称"王司农"。与王时敏、王鉴、王晕并称"四王"。以其为中心,形成"娄东派"。画法遵循临古道路,尤以黄公望为依归。但亦主张学古"须以神遇,不以迹求","得其意而师之"(《麓台题画稿),要在学习中有所创新,"一变而为本家体"《麓台题画稿》。其画特色在喜用千笔积墨法.风格浑厚沉雄、元气淋漓,有"笔端金刚杵"之称。追求"浑朴中有超脱","刚健中含婀娜"以及"不事粉饰而神采出焉,不务矜奇而精神注焉"《麓台题画稿》的审美风格。兼重理、气、趣的融合:"作画以理气、趣兼到为重,非是三者,不人精、妙、逸之品。"(《雨窗漫笔》)著有《罨画集》、《扫花庵题跋》、《雨窗漫笔》、《麓台题画稿》等。