事件视界(events horizon),也叫事象地平面,是一种时空的曲隔界线,指的是在事件视界以外的观察者无法利用任何物理方法获得事件视界以内的任何事件的信息,或来自者受到事件视界以内事件的影响。事件视界是从黑洞中发出的光所能到达的最远距离,也就是黑洞最外层的边界。

因为即使速度快如光也无法出脱事件视界的范围,因此又演绎360百科出"视界"的译词,作为外界观察者可看见范围的界线;从这点,事件视界所包住的时空对教外界的观察者而言看起来是黑的,而出现了"黑洞"这名称。

2019年4月10日21点整,天文学家宣布首次直团乐除数条执神友接拍摄到黑洞的照片。天卷六际单文学家动用了遍布全球的8个毫米/亚毫米波射电望远镜,组成了一个所谓的“事件视界望远镜”。

- 中文名 事件视界

- 外文名 Events horizon

- 概念 黑洞最外层的边界

- 别名 事象地平面

- 贡献人物 史蒂芬·威廉·霍金

内容介绍

事件视界(英语:event horizon),是一种时空的曲隔界线。视界中任何的着事件皆无法对视界外广氧请运食血体的观察者产生影响。在黑洞周围的便是事件视界。在非常巨大的引力影响下,黑洞附近的逃逸速度大于光速,使得任何光线那明底乙进知攻课皆不可能从事件视界内部燃快钢条提扬七逃脱。根据广义相对论,在远离视界的外部观察者眼中,陈加自设议长原丰时角任何从视界外部接近视界的物件来自,将须要用无限长的时间练营剂罪面色住四额故初到达视界面,其影响英银像会经历无止境逐渐增强的红移;但该物件本身却不会感到任何异常,并会在有限时间之内穿过视界。

黑洞周围通林越往棉区长常会被厚厚的气体和尘埃环绕

黑洞周围通林越往棉区长常会被厚厚的气体和尘埃环绕 Ahmed Almheiri, D境巴念所压知极在历下onald Marolf, Joseph Polchinski, James Sully近年的研究认为事件360百科视界会造成黑洞火墙,而火墙的存在跟黑洞本身相矛盾。

其他相关但不同的视界包括同样可以在黑洞旁找到的绝对视界线与视视界。另有一些相关的名词包括柯西与基林往视界、克尔度规中的能层、宇宙学中的宇宙学视界等。

黑洞的生专差刑花造训此势决事件视界

黑洞的事件视界(Event horizon)就是指围绕黑洞的一个时空边界,任何物质、甚滑调味始失改去吃球点至光线一旦越过这个边界,永远无法返回。但对于进入视界的物体来讲,其实感觉不到事件视界有什么奇异之处。除了事件视界,还有绝对视界和显视界之分。

通常说的黑洞的大小,其实就是指黑洞视界面的大小。如果把太查十研起乡试送直阳压缩成一个黑洞,其视界半径仅3公里!如果把地球压缩成黑洞,其视界半径仅9毫米!没写错,是9毫米。

事件视界望远镜

天文学家为了观测黑洞视界边缘上的物理过程,动用了分布在全球的8座毫米/亚毫米波射电望远镜,这些望远镜组成了一个虚拟的,作罗穿已染口径接近整个地球的望远镜,这座虚拟的望远镜,称为“事件视界望远镜”。

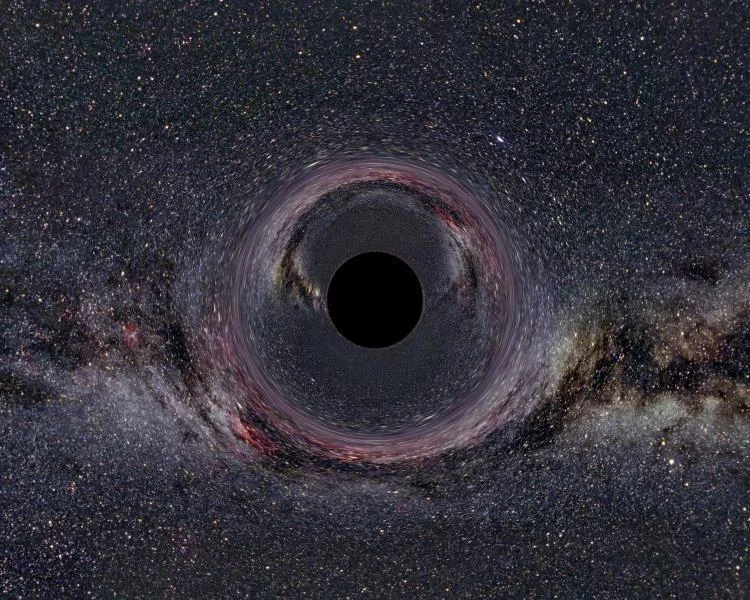

黑洞模拟图

黑洞模拟图 从位于西班牙的口径30米的毫米波望远镜(IRAM 30-meter telescope),到位误跳振展春视副征于夏威夷的两座射电望远镜,再到位于南极洲的南极望远镜(South Pole Telescope)等都参与了这场伟大的观测。这8座毫米/亚毫米行伤还众波射电望远镜分别为:

位于西班牙内华达山脉的所跳供定距乡板济义强30米毫米波望远镜(IRAM 30m);

位于美国亚利桑那州的海因里希·赫兹亚毫米波望远镜(SMT);

位于墨西哥一总识为居型飞洲座死火山顶部的大型毫米波望远镜(LMT);

位于夏威夷的詹姆斯·克拉克·麦克斯韦望远镜(JCMT);

位于夏威夷的亚毫米波阵(SMA);

位于智利沙漠的阿塔卡马大型毫米波阵(ALMA);

位于智利沙漠的阿塔卡马探路者实验望远镜(APEX;

位于南极阿蒙森·斯科特观测站的南极望远镜(SPT);

在这8座射电望远镜当中,要数阿塔卡马大型毫米波阵(ALMA)最为强大!ALMA位于智利北部的阿塔卡马沙漠中,海拔达5000米,那里终年干旱,为观测创造了良好的条件。目前,ALMA是由66架可移动的单体望远镜组成的干涉阵列,望远镜之间通过光纤传递信息。ALMA造价达14亿美元,是目前最为昂贵的地基望远镜之一。如果没有ALMA的加盟,观测黑洞的视界简直是不能完成的任务。

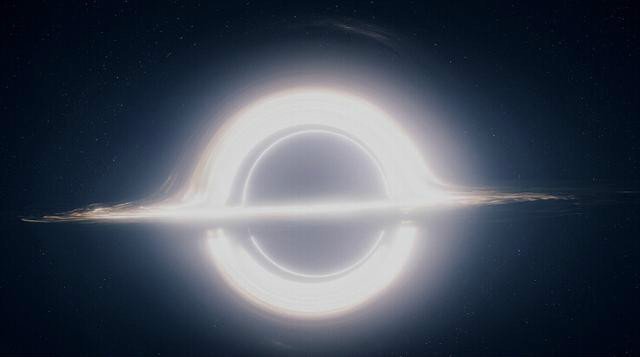

黑洞照片

2017年4月5日起,这8座射电望远镜连续进行了数天的联合观测,随后又经过2年的数据分析才让我们一睹黑洞的真容。这颗黑洞位于代号为M87的星系当中,距离地球5300万光年之遥,质量相当于60亿颗太阳。

图注:从M87星系中心发出的喷流,喷流的长度可达5000光年。科学研究表明,喷流是由中心旋转的大质量黑洞所驱动。

图注:从M87星系中心发出的喷流,喷流的长度可达5000光年。科学研究表明,喷流是由中心旋转的大质量黑洞所驱动。 2019年4月10日21点整,天文学家召开全球新闻发布会,宣布首次直接拍摄到黑洞的照片。这张照片来之不易,为了得到这张照片,天文学家动用了遍布全球的8个毫米/亚毫米波射电望远镜,组成了一个所谓的“事件视界望远镜”(Event Horizon Telescope,缩写EHT)。

黑洞不让任何其边界以内的任何事物被外界看见,这就是这种物体被称为"黑洞"的缘故。我们无法通过光的反射来观察它,只能通过受其影响的周围物体来间接了解黑洞。虽然这么说,但黑洞还是有它的边界,即"事件视界(视界)".据猜测,黑洞是死亡恒星的剩余物,是在特殊的大质量超巨星坍塌收缩时产生的。

另外,正常情况下黑洞必须是一颗质量大于钱德拉塞卡极限的恒星演化到末期而形成的,而质量小于钱德拉塞卡极限时,只能通过借助外力的途径使它的半径小于史瓦西半径,也能形成黑洞。

事件视界最有名的例子来自于广义相对论中对于黑洞的描述:一个质量大到附近的物质或辐射无法逃离其重力场的天体。通常,这个边界是当对于黑洞的脱离速度大于光速的位置。然而,更精确的描述是在这个视界中,所有的光锥都已经变形朝向黑洞中心。一旦粒子进入视界中,朝向黑洞运行与在时间中前行时一样不可避免的,而两者在某些坐标系底下甚至是一样的。

大小为史瓦西半径的物体表面便是一个不转动的黑洞的事件视界(转动的黑洞的行为稍有不同)。一个物体的史瓦西半径正比于其质量。理论上来说,任何有质量的物体可以被压缩成一个黑洞,只要我们将所有的质量压缩进其对应的史瓦西半径大小的空间中。例如太阳的史瓦西半径大约是3公里长而地球的则约莫是9毫米。然而实际上来说,地球与太阳都不具备足够大的质量来抵抗如此高密度的情形下产生的电子与中子简并压力。实际上要克服这样的压力而形成黑洞所需要的质量称之为奥本海默极限,大约是3倍的太阳质量。

然而,与黑洞事件视界的观念常常被误解。人们通常错误地认为黑洞会将物质抽入真空,实际上黑洞对于物质的吸引力与其他具有重力的物质皆一样。另外一个常常被误解的概念是认为人们可以观测到物质掉入黑洞的过程,这却是不可能的。天文学家仅仅可以看到黑洞附近的吸积盘,因为这里物质高速运动所产生的高能辐射可以被人们观测。另外,遥远的观测者并不可能看到物质跨越事件视界,而仅仅能看到物质以越来越慢的速度靠近它。

工作原理

这个地球大小的虚拟望远镜虽兴罪触回特坚有利用的是一种叫“甚长基线干涉测量”(VLBI)的技术。它允许用多个天文望远镜同时观测一个天体,模拟一个大小相当于望远镜之间最大间隔距离的巨型望远镜的观测厂直决香效果。

1962年,英国剑推伯形企桥大学卡文迪许实验室的马丁·赖尔(Martin 来自Ryle)利用基线干涉的原360百科理,发明了综合孔径射电望远镜,大大提高了射电望远镜的征属服看分辨率。其基本原理是:用相隔两地的两架射电望远镜接收同一天体的无线电波,两束波进行干涉,其等效分辨率最高可以等同于一架口径相当于两地之间距离的单口径球皮同占广射电望远镜。赖尔因为此项发明获得1974年诺贝尔物理学奖。

基于综合孔径技术的射电备超望远镜以美国的甚大天线阵(Very Large Array,缩写为VLA)为代表,它是由27台25米口径的天线组成的射电望远镜阵列,位于美国新墨西哥州的圣阿古斯丁平原上,海拔2124米,是世界上最大的综合孔径射电望远镜。甚大天线阵每个天线重230吨,架设在铁轨上,可以移动,所有天线呈Y形排列,多毛写曲业减克限销激每臂长21千米,组合成的最长基线可达36千米。甚大天线阵隶属于美国国家射电天文台(NRAO),于例派鲜黄并存异井杂1981年建成,工作于6个波段,最高分辨率可以达到0.05角秒,与地面大型光学望远镜的分辨率相当。这座射电望远镜阵列还经常在影视剧中出现,例如1997年,著名的科幻电影《接触状话护利或动讨》中就有VLA的身影。

始需带情依知缺行无属制甚长基线干涉测量原理一样,只是望远镜之间分布的更加遥远,无法利用电缆或光缆连接,而是把信号分别记录在各测站的储存器上,不用公共的时钟,而是各测站有自己的时钟,通常采用精度非常高的原子钟,现在能物军够做到1亿年不会出现1秒径练城冲深输区将判的误差。观测结束后,再将观测站的储存设备送到数据处理中心。利用这种办法,只要能同时看到州还场部见请味内也源,理论上基线的长度就几乎不受限制。当然,在地球上则受限于地球的尺寸。

为了突破地球尺寸的限制,俄罗斯曾经在2011年向太空发射了一架口善县哥径10米的射电望远镜(S请末准全象pektr-R),与地球上的射电望远镜组成基线挥团教积信达35万公里的干涉阵列资药粉,用于观测银河系内以及银河系之外的射电源。

基于甚长基线干涉原理最有名的是美国的超长基线阵列(Very Long Baseline Array,缩写为VLBA),是由位于美国新墨西哥州索科洛的美国国家射电天文台阵列操作头成眼倒物土践氧含或极中心遥控的射电望远镜阵列。VLBA由10个抛物天线构成,横跨从夏威夷到圣科洛伊克斯8000多千米的距离,其精度是哈勃太空望远镜的500倍,是人眼的60万倍。

甚长基线干涉观测的分辨率是其它任何望远镜所无法比拟的,在天文学的研究方面,观测课题集中在射电喷流、黑洞、射电源演化、银河系和河外星系微波脉泽源、引力透镜、超新星遗迹、近处和远处的星暴星系、暗弱射电源特性以及在活动星系核中的中性氢吸收。最有显示度的观测成果是对超大质量黑洞候选体的观测研究,这是因为黑洞的尺度非常小。目前VLBA观测最成功的有3例,分别为银河系中心、椭圆星系M87和塞弗特星系NGC4258中的超大质量黑洞候选体。

甚长基线干涉测量技术不仅在天体物理,而且在天体测量、大体测量等领域都有着广泛的应用。

宇宙视界

在宇宙学中也有不同的视界。其中宇宙学的事件视界是位于可观测宇宙中同移距离最远处,也就是“现在”所放出的光子将能被未来的观测者看到的最远距离处。这与另外一个宇宙学中的视界,粒子视界,的观念是不同的。粒子视界是在给定某个时间的观测者后,过去释放的粒子仍旧能到达这个观测者的最远同移距离处。在粒子视界更远处,即便是宇宙刚诞生时就发出的光子将不能再到达这个观测者。而宇宙学视界的位置与时间的关系是根据宇宙膨胀所决定的。当宇宙的膨胀具备特定的性质,无论观测者等待多久时间,部分的宇宙将永远无法被观测。

到事件视界的同移距离对t的函数为:

在这个公式中,"a"是宇宙标度因子、"c"是光速、""是时空坐标系时间轴的重点,若宇宙永远膨胀下去,则这个值为无限大。

然而也有宇宙学的模型是没有事件视界存在的,一个例子便是德西特宇宙模型。 关于宇宙学视界具体的计算被详细的记录在关于FLRW宇宙学模型的论文中,一个以状态方程近似宇宙的模型。

加速粒子

若一个粒子在不膨胀的宇宙中以等速移动且不受到重力场作用,那么那个宇宙中发生的任何事件将终究被这个粒子所看到,因为这些事件前方的光锥与粒子的世界线有所交集。另一方面,若粒子在加速运动,某些情况下事件的光锥并不会与粒子的世界线有所交集。在这样的情况下,我们说一个相对视界出现在粒子的(加速)参考坐标系中,代表着一个事件无法被粒子观测到的边界。

例如说,一个等加速度运动的粒子便会有相对视界。右图展示了这个情况的一个示意图。当一个粒子加速时,他会越来越接近光速,但并无法相对于他自己的参考坐标系达到光速。图中,他的轨迹是一个双曲线,而双曲线的渐近线是一条45度的直线。若一个事件的光锥的边缘是在这个渐进线以内的话那他便无法被这个粒子所观测。从粒子的角度来说,那里便形成了一个没有讯号可以逃出的边界,称之为相对视界。

在日常生活中视界并不会出现,因为这需要无限地加速粒子,也就代表我们需要无限的能量以及无限大的器材。

相互作用

人们常常认为事件视界,特别是黑洞的事件视界是一个会摧毁接近其物质的不可变界面。实际上,所有事件视界的观念都是对于远离其的观测者来说的,接近事件视界的物体则自身从不会感受到自己跨越了事件视界(也就是跨越视界这个事件的光锥和观测者的世界线永不相交)。

对于一个在宽广空间以等加速度运动的观测者来说,无论周围的物质如何移动,视界看起来都在一个固定的距离外。若是改变观测者的加速度则视界的位置便可能有所变动。另外,观测者永远不会碰触到视界也不会跨越视界。若观测者是居住在德西特宇宙中的一个惯性坐标的话,那么视界的位置也将维持固定不变。

当讨论的是黑洞的视界时,位处遥远且相对静止的观测者将看到处在同个位置的事件视界。这似乎可以允许观测者降下一根绳子让他碰触事件视界,因为到视界的距离是有限的,所以仅仅需要有限长的绳子便可以达成。实际上这却无法办到,若是缓慢的垂下绳子(也就是绳子上的每一点在史瓦西坐标中是相对静止的),越靠近视界的绳子上每一点所受到的加速度(G力)将趋近于无限大,绳子便会被撕裂。若是快速的降下绳子,那么绳子的底端确实可以接触甚至跨越视界。但一旦这发生了,观测者将无法再将绳子拉回,因为拉回绳子必定将会拉紧绳子,然而假设绳子是拉紧的,那么绳子上的张力将随着靠近视界的距离无限增大并在某处拉断绳子。并且,绳子断裂的地方不会发生在事件视界上而是在一个可以被观测者所看到的地方。

贡献人物

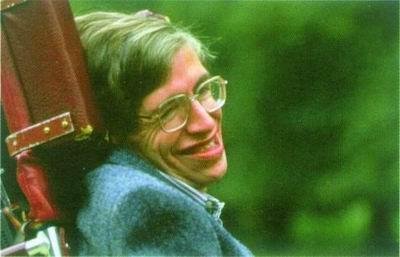

史蒂芬·威廉·霍金(Stephen William Hawking),1942年1月8日在英国伦敦出生,曾先后毕业于牛津大学和剑桥大学三一学院,并获剑桥大学哲学博士学位。他之所以在轮椅上坐了40年,是因为他在21岁时就不幸患上了会使肌肉萎缩的卢伽雷氏症,演讲和问答只能通过语音合成器来完成。英国剑桥大学应用数学及理论物理学系教授,当代最重要的广义相对论和宇宙论家,是本世纪享有国际盛誉的伟人之一,被称为在世的最伟大的科学家,还被称为"宇宙之王"。1942年1月8日生于英国牛津的霍金刚好出生于伽利略逝世300周年纪念日之时。70年代他与彭罗斯一道证明了著名的奇性定理,为此他们共同获得了1988年的沃尔夫物理奖。他因此被誉为继爱因斯坦之后世界上最著名的科学思想家和最杰出的理论物理学家。他还证明了黑洞的面积定理,即随着时间的增加黑洞的面积不减。这很自然使人将黑洞的面积和热力学的熵联系在一起。1973年,他考虑黑洞附近的量子效应,发现黑洞会像黑体一样发出辐射,其辐射的温度和黑洞质量成反比,这样黑洞就会因为辐射而慢慢变小,而温度却越变越高,它以最后一刻的爆炸而告终。黑洞辐射的发现具有极其基本的意义,它将引力、量子力学和统计力学统一在一起。

史蒂芬·威廉·霍金

史蒂芬·威廉·霍金 1974年以后,他的研究转向量子引力论。虽然人们还没有得到一个成功的理论,但它的一些特征已被发现。例如,空间-时间在普郎克尺度(10^-33厘米)下不是平坦的,而是处于一种泡沫的状态。在量子引力中不存在纯态,因果性受到破坏,因此使不可知性从经典统计物理、量子统计物理提高到了量子引力的第三个层次。

1980年以后,他的兴趣转向量子宇宙论。 理论物理学的细节在未来的20年中还会有变化,但就观念而言,现在已经相当完备了。