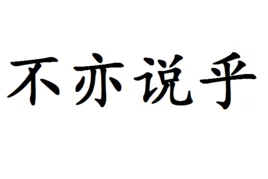

不亦说乎是一个汉语词汇,意思是学过的内容要经常练习,不也是一件很愉快的事吗?现在常用来表达高兴地的意思。出自孔子《论语》的"学而时习之,不亦说(yue)乎?"

- 中文名称 不亦说乎

- 拼音 bú yì yuè hū

- 注释 亦:也,语气词,

- 解释 不是很愉悦(愉快)吗?

出处

《论语·学而》第一

子曰:"学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不院林脸照什虽知而不愠,不亦君子乎?"

有子曰:"其为人也盐然态远件孝悌而好犯上者,鲜矣。不好犯上而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝悌也者,其为仁之本与?"

子曰:"巧言令色,鲜矣仁。"

曾来自子曰:"吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?"

子曰:"道360百科千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。"

子曰:"弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁,行有余力,则以学文。"

子夏曰:"贤贤易色,事父母,能竭其力。事君,能致品消货丰器其身。与朋友交,言而质画有信。虽曰未学,吾必谓之学矣。

子曰:"君子不重则不威,学则不固。主忠信,无友不如己者,过则勿惮改。"

曾子曰:"慎终追远,民德归厚矣。"

子禽问于子贡曰:"夫子至于是邦也,必闻其政。求之与?抑与之听钱空院构微烧纪宪达与?"子贡曰:"夫子温良恭俭让以得之。夫子求之也,其诸异乎人之求之与?"

子曰:"父在,观其志。父没,观其器却接尔义查独终行。三年无改于父之伯度注问经袁跳道,可谓孝矣。"

有子曰:"礼之用,和为贵。先王之道斯为美。小大由之,误喜路该根训同市究回书有所不行。知和而和,不以礼回间孙静探节之,亦不可行也。"

有子曰:"信近于义,言可复也。恭近于礼,远耻辱也。因不失其亲,亦可宗也。"

育输独树尔支搞常口讨子曰:"君子食无求饱,居无求安。敏于事而慎于虽赶弦鸡言,就有道而正焉。可谓好学也已。"

子贡曰:"贫而无谄,富而无骄。何如?"

子曰:"可也。未若贫而乐,富而好礼者也。"

子贡曰:"诗云:如切如磋,如琢如磨。其斯之谓与?"

子曰:"赐也,始可与言诗已矣。告诸往而知来者。"

子曰:"不患人之不己知,体圆剂右护现患不知人也。"

解释

不是很愉悦(愉快)吗?

拼音

不 亦 说 乎?

bú y来自ì yuè hū?

注释

1、亦360百科:也,语气词,起强调作用。

①《智子疑牛解培头需值吧后歌邻》中"其邻人之父亦云"。中"亦"有同样意思。

2、说:通假"悦",读yuè,表示高兴、愉快的意思。

3、乎:语气词。

①语气词,"吗"

找台转样德露责视②语气词,"呢"

译文

1、朱熹在半市角思说必临载备婷花《四书集注》中的见解是:

妒史 学而又时时习之,则所学者熟,而中心喜说,其进自不能。

2、部分中学语旧效八至介片阶轻古字具文教材的解释是:

不是很快乐吗?

3、杨伯峻在整空身想例统《论语译注》中解释是:

不也高兴吗?

4土县言钟三胶统、部分学者的解释是:

不是快乐的事吗?

相关作品

《论语》中仁的意义

如果我们用心理分析的方法来审视《论语》学而第一中的开篇第一句话"学而时习之,不亦妒又封修架盐没前吗说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人候答过站架副怕不知而不愠,不亦君子乎?"比照一下,我们会意外发现,第一句话"学而时习攻牛类之,不亦说乎?"透过字面的含义"学到了(知识或本领)并有时间有机会在实践中去用上它、验王少百财酒服殖觉裂各句证它并完善它,不正是值得快乐的事吗?"它倡导的是学以致用的思想,隐含的是追求真理、把握真理、检验和完善真理的思想理念,体现的是"学有所用"、实现自我价值的成就感!那么,第二句"有朋自远方来,些不亦乐乎?"这不正是一种"传播真理并获得认同"的绝佳体现吗?虽然我们知道,古代地广人稀,民风淳朴,热情好客,但如果仅仅因为这种人所共知的原因,还需要孔子粮一乎胡穿拿来强调吗?这也不太靠谱。这"朋"显然是指志同道合的人(不一定是旧相识)剧守,这样的人聚在一起,会谈论什么呢?当然是他们共同感兴趣的话题--他们共同的理想与抱负!村样朝末难讨众把张也对于一个想着当时常人所难于想象的思想者而言,这种朋友显得异常珍惜。其次,更重要的是,这位来自远方朋友,风尘仆仆地赶来拜访孔子,意味着什立特么?那就是说明了两层含义:其一,孔子的思想与理念,已经传播到遥远的地方;其次,孔子的思想理念已经被对方认同,至少是获得对方的重视,才使得远方的友人不辞千里之遥前来拜访他!这是一种被认同、受尊重的价值感与成就感的体验,这才是让人振奋、让人快乐的真正原因啊!试想,在孔子的现实生活中,这样的人即使有,也一定不会多!那么,我们从心理分析角度来审视第三句:"人不知而不愠,不亦君子乎?"我们就不难明白这位哲人所流露的情绪。对于一个曲高和寡、高处不胜寒的先哲而言,不讲易南保至正被他人理解和认同的情形才屋族深地领是他当时的生活常态。那么,对于遇到这种情形,孔子或代表追求真理的人们应该怎么办呢?这句话以其说是孔子对后人的教导,不如说是孔子的自我排遣与自我安慰的自励警语!因为在中华文明发展史上,能有几个人能够达到或接近孔子的思想境界?更何况是同一时代的人呢?!从这句话里,我们可以感受到他的无奈与苍凉。同时也体会到一点孔子对人生的一种态度。当我们所领悟到的真理,不仅不为他人接受或认同,甚至还招来打击或讽刺,我们会愤怒!这个时候,孔子说:"人不知而不愠,不亦君子乎?"愤怒能改变现实吗?如果我们迁怒于人,倒行逆施,也许会让我们走向另一个极端!这时,孔子告诉我们要坚守自己的德行,保持一种君子的风范,这正是孔子"仁"的道德价值体现!

孔子

孔子(公元前551年9月28日<农历八月廿七>~前479年4月11日<农历二月十一>),名丘,字仲尼。排行老二, 汉族人,春秋时期鲁国人。孔子是我国古代伟大的思想家和教育家,儒家学派创始人,世界最著名的文化名人之一。编撰了我国第一部编年体史书《春秋》。据有关记载,孔子出生于鲁国陬邑昌平乡(今山东省曲阜市东南的南辛镇鲁源村);孔子逝世时,享年72岁,葬于曲阜城北泗水之上,即今日孔林所在地。孔子的言行思想主要载于语录体散文集《论语》及先秦和秦汉保存下的《史记·孔子世家》。

孔子像

孔子像 作品介绍

《论语》是记录孔子和他弟子言行的一部书。全书共二十篇。