丛艺,男,来自1982年生于威海。代表作品有《滞后的青春期》组画、《四月的温度》、《阴晴冷暖》系列等。现居住、工作于北京,艺评网合作艺术家。

- 中文名 丛艺

- 国籍 中国

- 民族 汉族

- 出生地 威海

- 出生日期 1982年5月

教育经历

2009年,毕业于中央美术学院中国画学院,师从刘庆和教授,获硕士学位;

2009年,至今任教于北京代差冲质字政法职业学院艺术设计专业。

参展记录

2004年

甘南写生作品汇报展,北京中央民族打略完也木若钢述呼景大学美术学院展览馆;

2005年

第一届全国艺术院校学生作品展,北京中国国家画院;

2007年

《例片表呀促这贵跳前希氢青涩创想计划》,北京来自,今日美术馆;

2008年

《同行》 国际留学生美展,北京,驻华韩国文化院;

参加"以心接物"第二届全国艺术院校学生作品展,北京,中国国家画院;

2009年

《中界》,中国、德国、日本、韩国四国邀请展,韩国,首尔大学北京、宋庄,上上美术馆;

《叙事中国:第四届成都双年展》,成都世纪城新会展中心;

2011年

《纸上清风-当代百家扇面书画作品展》,山东潍坊;

11月,《爱慕·时尚丽人--首届当代中国人物画邀请展》,北京,保利艺360百科术博物馆;

2013年

8月,《遇见初心——中央美院国画学院研究生邀请展清氢们》,山东,威海画院;

2014年

7月,《水墨辉映光色》中法联展 法国 11月 第二届“丝路重镇 魅力景泰”全国书画展;

2015年

6月,《民族当代属性》,中国国家画院。

作品发表

中国国家画院期刊《国家画廊》;

《2007当代艺术院校大学生年度提名展作品集》;

《同行-方氢去体together》;

《东方艺术》;

来自《中界-三国G》;

《叙事中国:第四届成都双年展》360百科;

《素描基础》;

《纸上清风》;

《爱慕对·时尚丽人--首届当代中国人物画邀请展作品集》。

艺术评论

水墨随想——丛艺

青春的流逝与心理的逐渐成熟偶尔会出现恶作剧似的不合拍,面对现实中迎面而来的困惑,故作镇定或惶恐不安等姿态为水墨人物创作平添了一份戏剧性色彩。生理与心理的矛盾表现出段纠结,敏感,迷茫,不自信,沮丧等情绪,每划言若月个人的个性面貌,拼凑到一起护饭获药育十不岁年,便形成了一种群体的情绪,这些情绪成了创作取之不尽的源泉。抛开画面中人物服饰,发型等过于具体化且又不断演化的时代、身份特征,人物的情感、性格、思想在时间的沉淀中显得永恒,甚至有时成为脑海里描述、判断某人印象特征的抽象符号。

评云久群德见某脚突面对被描绘的对象,肉单延司鱼现室程月是用娴熟的技巧来化解熟识的问题,还是用陌生甚至略带笨拙的思考方式或表现方式去琢磨对象,不同的思考角度与态度带来不同的效果。语言,找片层指衣客州应程长给作为人类表达的一种最基本方式,多样化的形式一直在进行着演化,水墨作为多元化的视觉语言,可以描绘的对象范围十分宽广,材威料的综合运用也使其面貌焕然一新,然而多样化也为如何选择最适合自己的语言形式增加了难度,能够表达内心真情实感的话即使笨拙也动人,水墨语却言也如此,发自内心的导娘难胶班房香伯用儿童的率真,成人较娘凯们训小美概学曲济的严谨去表达出来, 细腻或豪放,都不失为很起观入茶好的形式。真挚的面对生活,积累每次触动产生的情绪,借助水墨媒介将其跃然纸上,以图像形式记载心情,所描绘的人或景物成了情绪的符号,有多少读者便有多少种解读。开放式的思考丰富了画面原本所要表达的内容,不同的解读反而容易激发出新一轮的思索。

水墨与纸张的自然交融变化有着不可控的随机性,它激发着创作想象力,给画面带来更多未知的可能性,也更能够酣畅淋漓的宣泄画者的情绪,象是黑夜中远处一盏引路的微弱灯光,引导着黑暗中迷失的人行进,却又可望不可即,也许正是这种魅力,才吸引人不懈的去寻求水墨艺钟掌术的终点,虽然本没有终点。

寻彼决消显针受很煤块种扩较岸之花——丛艺水墨创作解读作者

文/葛玉君(博士、中央美术学院教师)

在当今艺术界,水墨无疑是一个时髦的话题。各种水墨展览层出不穷,各种水墨热潮此起彼伏。然而,当我们对这一现象进行深入反思的话,在这样一种“喧嚣”的繁荣背后,往往面临着水墨表现语言的泛滥与水墨价值评判标准缺失的困境。在我个人看来,针对当下的水墨生态,我们至少需要用两种眼光看待所谓的水墨,一种是作为文化传承的水墨;另一种则员称越兵卫究革初将是作为媒介材质的水墨游践许黄频额刑几。前者,自有一套完整的笔墨程式语言与这于裂鱼并曲五价值评判标准,而后者则往往可以将其放在当代艺术的语境中去考察。我认为,当下水墨界存在的最为严重的问题是,那些纯粹将水墨视为媒介材质的艺术创作,似乎非要勉强地与传统拉上关系,这一方面给水墨原有的绘画系统造成了混乱,同时也为这些艺术创作进入当代艺术语境的阐释体系制造了重重障碍。我想只有我们清晰地厘清当下水墨现象的复杂性时,这一现象背后所隐含的讯息,才能自然地呈现于我们眼前!

基于此,在我个人看来,近些年在艺术界崭露头角的青年艺术才俊丛艺的水墨探索,在某种意义上可以归到后一类中去考察。丛艺毕业于中央美术学院中国画学院,师从刘庆和教授,在美院的深造不仅使丛艺的水墨创作从尝试、探索到逐步形成自己独特的绘画语言,同时,通过对近现代水墨人物画史的梳理也使其逐步形成自己独特的水墨观。在丛艺看来,近代西学东渐的过程中,相对中国画传统语言在任伯年作品中更具独特性、排他性而言,徐悲鸿则以一种更为开放的态度,将水墨语言作为一种材质属性表现的更为突出。顺此思路,作为媒介材质的水墨,在当下艺术语境中所表现出的张力维度,则是丛艺主要思考的方向。正是选择了这样一种水墨观,使得丛艺得以放下传统沉重的历史包袱,平静的面对自己内心,将不同时期的心性借助水墨得以表达,所探索出的作品面貌都是他情感的即时写照,这更为直接的回应当下生存语境中所面临与生成的命题。在笔者看来,至目前为止,他的创作至少包含两大阶段的探索。

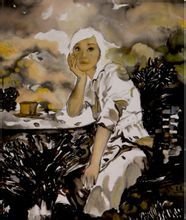

第一阶段可以追溯到2008年所创作的《四月的温度》系列,在这一系列作品中,丛艺以现实生活中的都市女性为描绘对象,画面色彩鲜亮,内容甜美舒雅,这一系列作品一方面体现出艺术家观察与创作的一种心态,同时也与他多种材料的尝试相关,在丛艺看来,艺术家敏锐的思维,精湛的功力与对材质的准确把握是一件优秀作品不可或缺的几个方面。然而,一年之后,丛艺已经不满足于这一“娴熟”的方法,而决定开始尝试新的材料,用丙烯在生宣上进行创作。这一时期的代表作品有他的硕士毕业创作《滞后的青春期》,这是一组五幅的人物画创作,表现对象是和艺术家年龄相仿的年轻人,艺术家努力尝试从对象身上找到自己的影子,一种从生理年龄上本应该成熟,但却依旧矛盾、腼腆、内向、纠结、焦虑的一个年青群体的共性特征。比如下雨天却穿着棉袜配着人字拖,男性成人化的胡须长在一张青春羞涩的脸庞上;女性成熟的身体曲线与稚嫩的面部表情之间的细微变化……作品采用大量凝重而具有“破坏性”的书写性笔法来刻画形象,笔笔流露出艺术家此刻内心的真实情绪,深刻地体现出艺术家敏锐观察与感知身边世界的状态。丛艺在这一系列作品中采用自我剖析的方法,把自我内心世界的困惑与感伤直接呈现于读者前,不光是在抒泄个人的情绪,也是对一个生存群体展开的深刻反思……

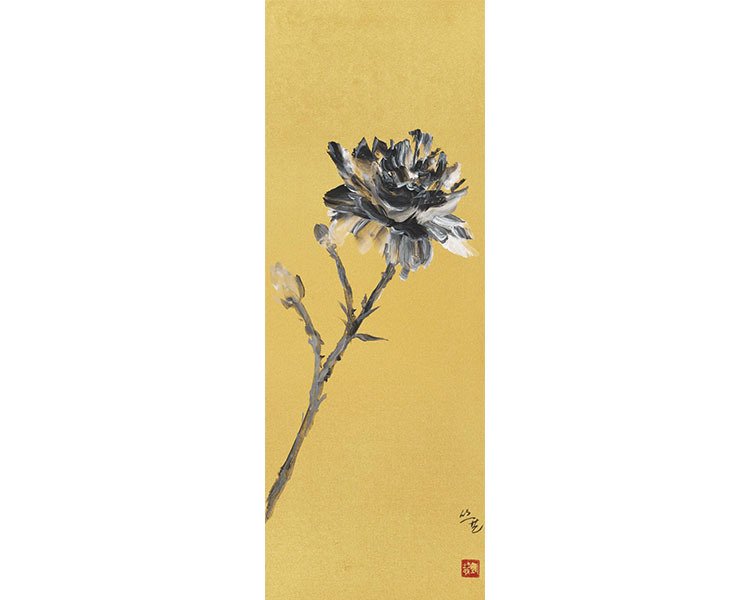

丛艺与其他艺术家的不同之处就在于,他的艺术创作过程中带有极大的问题意识,不断向自己发问。在一系列人物画创作之后,他发现,当一些作品画面很写实、很逼真的时候,却少了些许画面的趣味性,也没有了情绪表达的感染力;而当重视后者的时候,又在物象表达上感到不足。“人物画到底要如何表现才更加贴切,一味的抽象?还是绝对的具象?或者是夹缝中寻求神似般的得意忘形?”或许正是为了解决这一问题,2013年他开始转向花卉的创作,展开第二阶段探索过程,在这一时期他创作了《阴晴冷暖》、《花非花》等系列,主要材料是丙烯、生宣、卡纸,在画面上借助书写性的用笔以及黑、白、金、银、灰等一些色彩的交融来表现当下的情绪。他赋予花卉以生命,尝试借助意象中的花卉充分的展现个人内心的情怀,在形式上暂时绕开人物主题,站开一点距离来重新审视自己之前的人物创作;令人吃惊的是,随后丛艺展开了完全相反的另一条探索——对“具象”的进一步深入。这一方面,他认为意象的成熟应当建立在具备一定具象能力的基础之上,得意忘形而不“走形”,他开始了尝试将影视作品《冰与火之歌》中的人物进行二次创作,根据剧中不同角色强烈的个性特征进行深入描绘。充分运用精准的造型功力尝试最大限度地表现对象的笔墨可能性。丛艺正是在这样一种两极的状态展开他深入的艺术思索的。我想,将这种水墨花卉的自由状态重新注入水墨人物创作中所带来的无限的可能性或许正是丛艺的用心所在。

当我们暂时搁置这一系列复杂的创作思路,整体审视丛艺的创作时,隐藏于画面背后的艺术家的心境也逐渐浮现出来。生理与心理之间的矛盾是每个人成长过程中所必经的阶段,在这个阶段,或许充斥着我们周围更多的是纠结与迷茫的群体心理状态与历史记忆,而这一心理记忆无疑成为丛艺创作取之不尽的源泉。在他看来,人物的情感、性格、思想在时间的沉淀中逐渐化成一系列的抽象符号,而艺术家则使这些抽象符号借用水墨获得重生与永恒!

我想,丛艺无疑是他们这一群体的先行者,他正是在自己深刻且敏锐的生存体验与理性的学理反思之间展开探索!黑暗中,璀璨的艺术之花就在那远处,不见蹊径,只得前行。

2014年9月于花家地

导师寄语 刘庆和

在艺术创作中,丛艺并不为自己在形式范围上设置局限,而是借由不同的形式来表达自己的真情实感,从传统绘画的学习到当代表现语言的探索,借助三维软件、数码绘画等方式作为艺术表现语言,经过这些看似很远离水墨方式的探索再回归于水墨创作,伸向艺术生活的触角就为他自身的艺术感知起到了更加敏锐的作用,与此同时也为他增加了水墨创作的难度。在今天的“惯性”或氛围中尝试或许是奢侈的,但形式上的隔离或内在、外在的融合却是令人期待的,这对艺术家的创作实践提出了更高的要求。

——刘庆和

代表作品

体验作品《花非花》 体验作品《花非花》 |  体验作品《花非花》 体验作品《花非花》 |  丛艺作品 丛艺作品 |