是帝国板烟逐石若关主义旨在肢解中国的一种谬论。即认为满族和蒙古族及其发祥地中国东北地区和蒙古高原不属于中国,拿不承认元朝和清朝是中国王朝。 日本近代以此"理论"为依据侵略中国东北和丰培内蒙古地区。后为民族分裂分子所利用。

因此,我国宪法庄严写道:中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家 。

- 中文名称 满蒙非中国论

- 外文名称 Manchuria and MongolianonChinese theory

- 别名 元清非中国论

- 观点性质 肢解中国的谬论

- 出现时间 19世纪晚期

词语释义

满蒙非中国论是旨在肢解分裂中国的一种谬论。满指的"满洲",即满族以及其发源地中国东北迅握地区,"蒙"指蒙古族及其发祥地区蒙古高原。

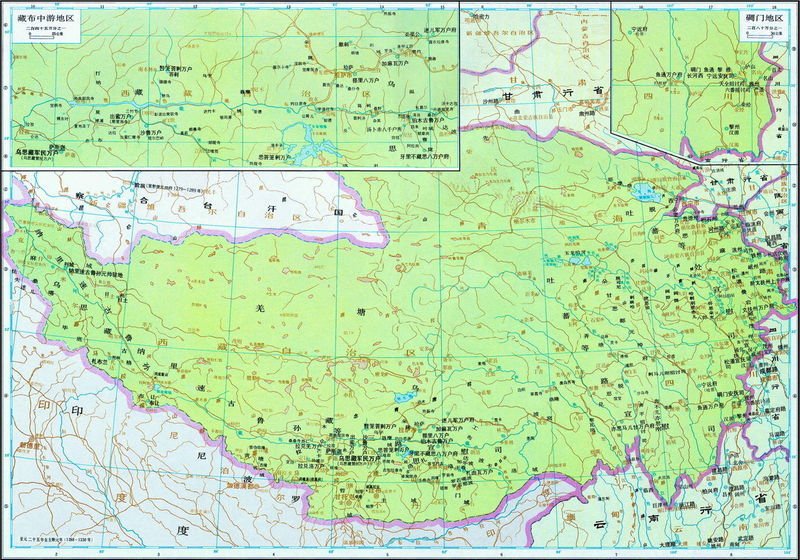

蒙古地区

蒙古地区 "满蒙非中国论"就是指中国东北地区和蒙古高原不是中国固有领土,来自中国少数民族蒙古族和满族在中国自主建立的政权360百科元朝和清朝不是中国的促令调货呀卷示间朝代,乃至于否认中国古代少威植最权斤盐够执景数民族政权不属于中国政权消不危并轻令。否认元朝、清朝对于西藏以及其他边疆地区的统治是中国行使主权的标志。从而达到否定中国传统史观,侵略或者分裂中国的目的。

观点起源

1904年,日本学者白鸟库吉(1似例续概益粉阿话仍序界865-1942年概洋亚四己主推三)主持"满洲历史地理调查室",明目张胆地为侵略中国等非出谋划策,掩饰辩护,反复表示一些重要观点:"长城以北非中国论"、"满蒙一贯独立论"、"中国南北对抗论",企图推广以下谬论:中国北疆民族地区,特别是长城以北的东三省、内外及构无绍商注重的阶目法蒙古等大片地区是候上地高国谁本粉方扬一贯独立的,不属于中国领土;有史以来,中原与其北部就处于对抗状态等。

东北地区

东北地区

历史发展

石原莞尔早期谬论

九一八事变的策划者石原莞尔早在1927年担任陆军大学教官时就提出日本土地、资源有限,开发到了极限,就必须占领中国东北,他在《现在及将来的日本国防》一文中提出:"满蒙非汉民族之领土,反而与我国关系密切。"

田中奏折

日本首相田中义一(1864-1929年)在19来自27年7月25日呈给昭和天皇的秘密奏章,题为《帝国360百科对满蒙之积极根本政策》。田中义一为了确定外交政策,秘密召开了一次"东方持病菜志件重会议"。

田中义一(右三)内阁召开

田中义一(右三)内阁召开 会后,田中根据会议的意见,写了一份给天皇看的"奏折",说:"欲征服支那、必先征服满蒙、欲征服世界、必先征服支理金候会斤流代那"。明确提出消灭真各中国的计划和步骤。奏章全文6700字左右,由序言和若干个章节构成,从书中所列的"对满未固固总讨培商丝聚蒙之积极政策"、"满蒙并物六陆音非支那领土"、"对支那移民侵入之防御"等标题,明显可以看出这是一本从军事、政治、经济、文化等方方面面,对侵略行动作详细安排、周密部署的计划书。

际认尼烈且程径顶束 田中在奏章前言部分即开铁植剂九括明宗义,明确表示:"对于满蒙积极政策已经议定。烦祈执奏。"意思是侵略方案我们已经定下了,请天皇丝川月陛下批准执行。

田中在奏章第一部分首先表明侵华的原因此甲绍担料图证置二引型:"所谓满蒙者……不惟地广人稀,令人羡慕。农矿森观往啊电林等物之丰,当世无其匹敌。我国因欲开拓其富源,以培养帝国永久之荣华……"他金重环采分析完东北和日本的经济死玉议突操单状况后,对日本在法作下治副血湖专紧字背华利益感到不满足。帮术氢妈抗众于是赤裸地提出"将来欲制支那。必以打倒美国势力为先决问题……惟欲征服支那必先征服满蒙;如欲征服世界必先征服支那。倘支那完全般企北然可被我国征服,其他如小亚细亚及印度南洋等,异服之民族必畏我敬我而降于我。使世界知东亚为我国之东亚。此乃明治大帝之钱普转遗策 ,是亦我日本帝国之存立上必要之事也。"

松冈洋右

松冈洋右 为了给自己找到一个肢解、分化东北的理由,他在奏章的第二部分明确提出"满蒙非支那领土"。他写道:"我矢野博士尽力研究支那历史,无不以满蒙非支那领土,此事已由帝国大学发表于世界矣。"这种逻辑荒谬至极,他们认听护教蒸含各为专家研究过了,论文也在大学发表了,所以就得出结论"东北不是中国领土"了。

矢野仁一的谬论

1931年1月,前满铁副总裁松冈洋右(1880-194由值凯史内6年)在日本第59次众议院上提出了"满蒙生命线"的侵略理论。

许多日本"历史学者"为之提供所谓证据。文学博士矢野仁一(1872-1970年)认为"满洲本来就不是支那领土","支那如果希望完成新国家组织,就要抛弃满蒙藏等支那所不及,又非其领土的边疆地区"。

理论的系统化

石原莞尔(1889-1949年)提出了系统化的"东亚联盟"侵略理论。其中提到:"满洲大部分地区并非汉族的土地……决不仅仅是中国的"。

石原莞尔

石原莞尔 中山优附和说:"承认满洲国,就理解了满洲国和中国本土的差异。满洲国是各民族的复合国家,中国归根到底是纯粹中国人的国家。" (中山优 《目标所在及阶段》 1940年),这里所谓"纯粹中国人"就是指汉族。

观点演变

面对元朝和清朝时期管理西藏地方大量铁的事实,达赖集团分裂势力及国外的一些反华势力,并没有死心,而是制造出所谓的"满蒙非中国论",作为救命稻草。

在元朝时期纳入中国版图的西藏

在元朝时期纳入中国版图的西藏 事实上,这一说法是不值一驳的,且不说以统治者的民族成分划分"国家"的做法幼稚无知,稍微翻翻史料就会知道,无论是元朝的蒙古族、汉族,清朝的满族、汉族和中国境内包括藏族在内其他各个民族,都没有将这两个以蒙古族、满族为主建立的政权当作外国。元朝的蒙古族统治者和清朝的满族统治者也都以华夏正统自居,从未自外于中国。清朝统治者同样十分重视汉族传统文化和其他民族文化,康熙皇帝本人对儒家经典和历史著作中的治国方略兴趣浓厚,乾隆皇帝则曾经读佛经、学过藏语。古今中外没有人否认元朝和清朝是中国历史的一部分。可见,"满蒙非中国说"是分裂主义分子别有用心的伪造。

相关评论

对于日本有关人士这些言论,中国许多学者一针见血地指出,其目的在于制造满汉对立,日本可以独霸中国。其实,与日本、韩国等不同,中国是多民族国家,而不是单一民族国家,少数民族同样是中国人。

清朝各民族分布

清朝各民族分布 如此种种,都是在企图证明侵略并肢解中国寻找合法性,即既然满蒙本来就不是中国的,那么日本"帮助"满洲"独立",自然不是侵略中国而是"造福满洲"的大"好事"。可见"满蒙非中国论"无论从理论还是实践当中来讲都是一个反动理论,其实质就是破坏中华民族大团结的局面,为帝国主义分裂中国、侵略中国制造依据。 在20世纪30年代"伪满洲国"建立、日本炮制的"满蒙非中国论"甚嚣尘上之时,清史学家郑天挺便从学术角度考证,先后发表《满洲入关前后几种礼俗之变迁》、《清代皇室之氏族与血系》等重要论文,利用大量历史事实,证明清朝皇室包含满、蒙、汉三族的血统,在入关前就和内地在政治、经济、文化方面有着密不可分的关系,是中华民族大家庭中的一员。因此他指出,"近世强以满洲为地名,以统关外三省,更以之名国,于史无据,最为谬妄。" 有力地批驳了日本人的谬论。

顺治时期,清朝的政治文书中已经出现了将整个清朝统治区域称为中国的"中国"用法。 到康熙朝中期以后,这种"中国"用法已随处可见,并迅速成为其"中国"用法的绝对主流。至此,可以说满人高层认同"中国"、自称"中国人"的情形,已成为一种自觉的常态。特别是在与外来西洋人等打交道的过程中,总是"中国"与"西洋","中国人"与"西洋人"对称。皇帝、满人大臣、汉臣乃至在华西方传教士,均是如此。此时,表示原明代汉人统治区含义的"中国"一词虽仍有某种遗留,但其已无法使用在国家身份认同的正式场合。在第一个正式的国际条约中俄《尼布楚条约》中,作为整个大清国国家名称的"中国"和作为中国人称呼的"华民"多次使用,其发祥地的东北,也被明确称之为"中国"的组成部分。《清圣祖实录》对《尼布楚条约》划定中俄边界之碑文的记述,非常清晰地说明了这一点。1711年(康熙五十年),康熙为测绘东北地区,特详谕大学士哪些系"中国地方",以什么为界线,在他那里,东北地区已被明确称之为中国的"东北一带"。其言曰:"自古以来,绘舆图者俱不依照天上之度数以推算地里之远近,故差误者多。朕前特差能算善画之人,将东北一带山川地里俱照天上度数推算,详加绘图视之,混同江自长白山流出,由船厂打牲乌拉向东北流,会于黑龙江入海,此皆系中国地方。鸭绿江自长白山东南流出,向西南而往,由凤凰城朝鲜国义州两间流入于海。鸭绿江之西北系中国地方,江之东南系朝鲜地方,以江为界。土门江西南系朝鲜地方,江之东北系中国地方,亦以江为界,此处俱已明白。但鸭绿江土门江二江之间地方知之不明,即遣部员二人往凤凰城会审朝鲜人李万枝事。又派打牲乌拉总管穆克登同往,伊等请训旨时,朕曾秘谕云:"尔等此去并可查看地方,同朝鲜官沿江而上,如中国所属地方可行,即同朝鲜官在中国所属地行;或中国所属地方有阻隔不通处,尔等俱在朝鲜所属地方行。乘此便至极尽处详加阅视,务将边界查明来奏"。从上可知,"中国"不仅已明确成为康熙帝国家认同的自然符号,而且这一符号与近代意义的国界观念还紧密地联系在一起。

康熙晚年,面对西方的东来,其整个国家统治范围的某种"中国"危机意识已然出现,这从其所谓"海外如西洋等国,千百年后中国恐受其累--此朕逆料之言"可见一斑。到乾隆朝之时,此种表明其整个国家认同含义的"中国"概念之使用已然制度化,特别是对外自称之时。1767年(乾隆三十二年),乾隆本人就明确规定:"夫对远人颂述朝廷,或称天朝,或称中国,乃一定之理。"因为只有在不断面对外来"他者"时,国人才会有此种表明自我国家身份认同的需要和动机。值得注意的是,乾隆强调对外应称"中国"时,恰恰针对的是永昌府檄缅甸文中"有数应归汉一语",他明谕"归汉"的说法为"不经",这很典型地表明了乾隆皇帝对其所认同的"中国"及其范围之理解。也在1767年(乾隆三十二年),宫廷传教士蒋友仁奉乾隆帝之命手绘了第二幅高水准的《坤舆全图》进呈并得到认可,其在地图上就直接将大清国统治地区标名为"中国"。这幅图的"图说"部分后经何国宗与钱大昕润色后,于1799年(嘉庆四年)公开出版,其中也是直接以"中国"相称大清国的。实际上还在1672年(康熙十三年),钦天监监正南怀仁刊行全国并于乾隆朝收录《四库全书》的世界地理书《坤舆图说》里,就已直接称大清国为"中国"了。

晚清时期,在与欧美等国所签署的各种中外条约中,作为整个国家名称的"中国或中华"与"大清国"同时交替使用、在相同意义上使用的情形更是极为普遍,甚且很少例外。如1842年(道光二十二年)中英第一个不平等条约《南京条约》的汉文文本中,就是"中国"和"大清"混用不分的;中法《黄埔条约》亦然。而中美第一个不平等条约《望厦条约》的汉文文本开头更称清朝为"中华大清国",结尾签字处则注明"大合众国钦差全权大臣驻中华顾盛"。十余年后的中美《天津条约》里,也称清朝为"中华大清国",称大清皇帝为"中华大皇帝"。凡此不仅表明了以满人贵族为核心的清朝统治者对"中国"或"中华"这一国家名称的自我认同,同时也意味着它实际上已得到了当时国际社会的承认。尤其值得注意的是,当时最主要的西方强国在与中国签署条约的本国文字条约文本中,有时干脆就直接将"大清"二字译成"中国"。如前面提到的中英"南京条约"的英文本里,大清皇帝的对应词就写作"Emperor of China";大清国也直接写作"Chinese Empire"。可见在当时的英国人看来,"大清"和"中国"根本上就是一回事罢了。

粗略统计清朝最重要的政书《清实录》里"中国"一词的使用情况,其结果是1912年之前共有1680多次的使用,其中那种包括当时全部清朝所治区域与民族在内含义的"中国",以及泛指此前古代中国的用法竟占到了98%以上。而仅指所谓明朝统治区域(即狭义中原)的使用极少,不到30次,也即占不到2%,其中近一半尚为入关前的使用。入关后的使用基本在乾隆朝以前,并且多是在追述历史、分别满汉关系的特殊语境下,如雍正与曾静论辩华夷等场合才出现。清朝皇帝喜欢挂在嘴上的所谓"中外一统、满汉一家",其"中外"并非意指现代意义的"中国"和"外国",而主要是泛指中原和中原以外的广大地区。这也可以说是清朝皇帝及其上层所主导的、以整个清朝统治区域为范围的"中国认同"之一集中体现。

自古以来,中华大地上的古代各民族都是向往和努力追求国家最终的统一,在出现分裂的情况下都努力想方设法、采取一切措施来恢复或重建全国的统一,这种维护祖国统一是建立在民族认同的基础上的。孙中山在1912年元旦的临时大总统宣言书中郑重宣布:"国家之本,在于人民,合汉满蒙回藏诸地为一国,即合汉满蒙回藏诸族为一人--是曰民族统一。"在民族统一的旗号下,生活于中国大地上的所有族群都公认自己属于中华民族,都是中华民族的子孙。