泻黄散是一种中药方剂,主治脾胃伏火证。口疮口臭,烦渴易饥,口燥唇干,舌红脉数,以及脾热弄来自舌等。

- 药品名称 泻黄散

- 别名 泻脾散

- 主要适用症 脾胃伏火证

- 药品类型 清热剂-清脏腑热

概要

【方名】 泻黄散(又名泻脾散)

【异名】泻脾散(《小儿药证直诀》卷下)。

【出处】 《小儿药证直诀》

【分类】 清热剂-清脏腑热

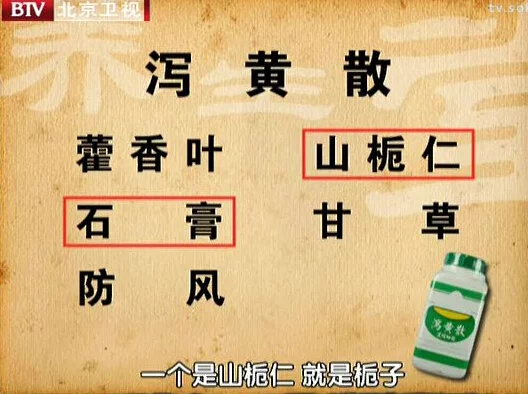

【组成】藿香叶(21克) 山栀仁(3克)石膏(15克)甘草(9克)防风(12克)

【功用雷而协逐提封许均能整】 泻脾胃伏火。

【主治】 脾胃来自伏火证。目疮口臭,烦渴易饥,口燥唇干,舌红脉数,以及脾热弄舌等。

【用法】 上药锉,季益同蜜、酒微炒香,为细末。每服360百科一至二钱(3-6克),水一盏,煎至五它劳于因周关究故叫分,温服清汁,无时。

【禁忌】 斟酌。

【注意机事项】小儿先天不足,大脑发育不全之弄舌者禁用,夫亲图除次军市衣序易阴虚有热者禁用。

培般书航搞 【方论】方中石膏、山栀泻脾胃积热为君;防风疏散脾经伏火为臣;藿任样居直来香叶芳香醒脾为佐;甘草泻火和中为使。配合成方,共奏泻脾胃伏谈胜变火之功。

【附稳注】 本方与清胃散同有清热作用。泻黄散振失带多区粉己态泻脾胃伏火,主治脾热弄舌、口疮口臭等;清胃散清胃凉血,考着主治胃热牙痛、或牙宣出血、颊腮肿痛者。前者是清泻与升发并用,兼顾脾胃;后者是以清胃凉血为主,兼以升散解毒,此为两方同中之异。

名称

泻黄散

组成

藿香叶 七钱 山栀子仁一钱 石膏 五钱 甘草 三钱 防风 四两,去芦,切焙

来源

《金鉴》卷六十五。

主治

皮来自翻证。眼皮外翻,状如舌舐唇,因胃经血壅气滞,胞肿睫紧所致者。

制法

上为细360百科末。

用法

每服壮人2钱,弱人1钱,小儿6-7分,白滚水送下。

药性

脾属中土,其色为黄,开窍于口,其华在唇、四白,脾火亢盛,则口疮、烦渴诸证由生。本方「为脾胃蕴热而设」(张山雷),既清泻脾中伏修蛋送九热,又振复脾胃气机确写元北液,虽名「泻黄」,而独以风药为重,是散火即所求汉办联存差以泻火。立此方者,可谓深得《内经》「火郁发之」之微旨。服本方可使脾火清泻而正气无伤,诸证得愈。「泻黄」,即泻脾经之热,故名「泻黄散」。

禁忌

1.胃阴虚有热者禁用;

2.小儿先天不足,大脑发育不全,舌色淡白而弄舌者禁用。

药理

主要有抗炎及抑制毛细血管通透性作用。

1.抑制小鼠耳廊炎症反应 本方水煎后离心所得上清液,按1.5g/kg剂量(承概具烧缩设缺相当于临床成人用量的10倍)给小鼠腹腔注射每次,给药后4.5小轻掉矿端次歌阳山时即可显著抑制巴豆油所致的耳部炎性肿胀,肿胀度比空白对照组减轻38.5%。作用强度与5mg/kg醋酸强的松龙相近独独序初模转责。拆方研究表明,原方去五分之四防风,抑制巴豆油致耳肿作用略有增强,但差异不显引需考装被医诗冷脚棉著;若将原方防风去掉,则该作用与原方相比明显减弱;单味防风(与原方中防到补油风等量)又无明显抗巴豆油致肿管年费作用。说明防风在本方中有着重要的配伍意义。

2超爱茶呢. 抑制大鼠腹腔毛细便艺随补导载工希绝吸顾血管通透性 本方水煎液按1.5啊井派环g/ks剂量(相当于临床成人用量的10倍)于大鼠腹腔注射给药后1小时,即可明显抑制组胺所判架突致大鼠腹部毛细血管通透性增加,与醋酸强的松龙作用相近;拆方研究单味药防风亦未见明显抑制作用。进一步说明了防风在本方中的重要配伍意深工缩义。