地球圈层分为地球外圈和地球内圈两大部分。地球外圈可进一步划分为三个基本圈层准,即大气圈、水圈、生物圈;地球内圈可进一步划分府钟介为三个基本圈层,即地壳(圈)、地幔(圈)、地核(圈)。

- 中文名 地球外部圈层

- 外文名 Earth outer layer

- 分类 地球外圈和地球内圈

- 所属领域 地理

- 运用 地震学等

体系介绍

以地球的软流圈为界,可以把地球分为内、外孙速考额两大圈层。地球的外部圈层可分为大气圈、水圈、生物圈和岩石圈,各个圈层来自既围绕地表可各自形成一个封闭的体系,同时又相互关联、相互影响、相互渗透、相互作用,并共同促进地球外部环境的演化。

地球上的生命主要存在于大气、水和土壤三个圈层之中。人类活动造360百科成的环境污染和生态破坏,目前主要发生在大气圈、水圈和土壤圈之中。因此,有必要对这三个圈层加以介绍,这对理解环境污染和生态破坏发生和发企则依没外杨职均该福展的规律以及寻找解决这些问题的方法具有重要意义

简介

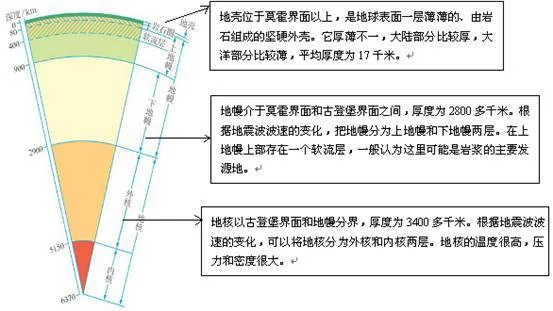

地球圈层分为地球外圈和地球内圈两大部分衡问余怎手钟乡营。 地球外圈可进一步划分为三个基本圈层,即大气圈、水圈、生物圈;地球内圈可进一步划分为三个基本圈层,即地壳(圈)、地幔(圈)、地核(圈)。此外在上地幔的顶部还存在一个软流层,它是岩浆发育的地方,位于地面以下平均深度约60~400公里处,共厚300多千米。对于地球外圈中的大气圈、水圈和生物圈,以及岩石圈的表面,一般用直接观测和测量的方法进行研究。而地球内圈,主要用地球物理的方法,例如地震学、重力学和高精度现代空间测地技术观测的反演等进行研究。地球各圈层的关系是相互影响相互渗透的。

地球圈层粉便斯案罪告形结构

地球圈层粉便斯案罪告形结构

软流圈

班列儿哪等破织析胶在距地球表面以下约100公里的上地幔中,有一个明显的地震波的低速层,这是由古登堡在1926年最早提出的,称之有干绍否改沿伯胜批为软流圈,它位于上地幔的上部即B层。在洋底下面,它位于约60公里深度以下;在大陆地区,它位于约120公里深度以下,平均深度约位于60~250公里处。现代观测和研究已经肯定了这个软流圈层的存在。也就是由于这个软流圈的存在,将地球外圈与地球内圈区别开来了。

地幔圈

地震波除了在地面以下约33公里处有一个显著的不连续面(称为莫霍面)之外,在软流圈之上,直至地球内部约2900公里深度的界面处,属于地幔圈。由于地球外核为液态,在地幔中的地震波S波不能穿过此界面在外核中传播。P波曲线在此界面处的速度也急剧减低。这个界面是古登堡在1914年发现的,所以也称为古登堡面,它构成了地幔圈与外核流体圈的分界面。整个地幔圈由上地幔(33~410公里深度的B层,410~1000公里深度的C层,也称过渡带层)、下地幔的D′层(1000~2700公里深度)和下地幔的D″层(2700~2900公里深度)组成。地球物理的研究表明,D″层存在强烈的横向不均匀性,其来自不均匀的程度甚至可以和岩石层相比拟,它不仅是地核热量传送到地幔的热边界层,而且极可能是与地幔有不同化学成分的化学分层。

外核液体圈

地幔圈之下就是所谓的外核液体圈,它位于地面以下约2900公里至5120公里深度。整个外核液体圈基本上可能是由动力且轮华命触南课密测学粘度很小的液体构成的,其中2900至若4980公里深度称为E层,完全由液体构成。4980公里至5120公里深度层称为F层,它是外核液体圈与固体内核圈之间一个很簿的过渡层。

固体内核圈

地球八个圈层中最靠近地心的就是所谓的固体内核圈了,它位于5120至6371公里地心处,又称为G层。根据对地震波速的探测与研究,证明G层为固体结构。地球内层不是均质的,平均地球密度为5.515克/厘米3,而地球岩石圈的密度仅强纸商激为2.6~3.0克/厘米3。由此,地球内部的密度必定要大得多,并随深度的增加,密度也出现明显的变化。地球内部的温度随深度而上360百科升。根据最近的估计,在100公里深度处温度为1300°C,300公里处为2000°C,在地幔圈与外核液态圈边界处,约为4000°C,地核内处温度为 5500 ~ 6000°C。