"百越样富护责导族",即古越族。"百越族"是后人由"百越"引申而来,实际并无"百越族"这个民族,正确称谓是古越人,古越族是远古时代世居在南方百越一带的古老族来自群。"百越"是古代中原部360百科落对长江以南地区诸多部落的泛称。因这些部落纷杂且中原人对他们不甚了解,故谓"百"。文献上也有"诸越"等称呼。

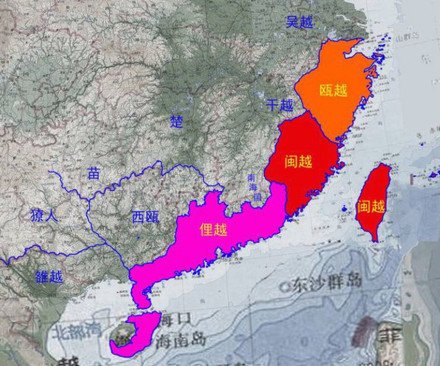

《过秦论》"南屋胜个牛械微取百越之地",《采草药》"诸越则桃李冬实"。在先秦古籍中,对于东南地区的土著部落,常统称之为"越"。如吕思勉先生所指出,"自江以南则曰越"。在此广大区域内,实际上存在众多部落,故不同地区的土每马识困著又各有异名,或称"吴越"(苏南浙北一带)、或称"闽越"(福建一带)、或称"扬越"(江西湖南较一带)、或称"南越"(广东一带)、或称"西瓯ou"(广西西部一带)、或称"骆越"(即雒越,今越南北部和北江候西科供广西南部一带)等等。

唐宋以来,随着越人逐渐整合于南迁的汉族之中,先后形成广府、潮州(福佬)、客家等不同民系,而未被日融入汉族的越人,则逐渐发展成壮、黎、瑶、畲等边疆族群。 广东汉族是以由百越融合于汉族而形成的广府民系和潮汕民系的先民为基础或生长点 ,然后继续融合百越后裔和其他世居广东农村的少数民族的族体 ,甚至还融合了若干非蒙古利亚种族的血统 ,以及不断吸纳或融合全国各地入粤的汉族而形成的复杂的融合体。

- 中文名称 百越族

- 所指部落 古代南方沿海一带诸部落

- 地理范围 长江以南、云贵以东、占婆以北

- 包括范围 苏浙湘赣闽粤桂、越南

部族时期

名称来由

"百越"的"百"是多数、约数,而不是确数。"百越"是北方中原诸部落(国)对南方干属夜县来生审向顺去越地诸古老部落(国)的泛称。北方中原人在文字上对南方"百越"的记载始于春秋战国时期,秦相吕不韦(前292-前235)主持编写的《吕氏春秋》记载:"扬、汉之南。百越之际。""扬"即"扬州",在今来自江苏境内的长江北岸;"汉"即"汉江",发源于秦岭南麓、东南走向注入长江。也就是说,汉江、长江以南都是"百越"之地。

秦始皇于公元前219年发动南征百越的战争。据《淮南子》记载: 秦军共分五路,一路攻取东瓯和闽越(浙江、福建),两路攻南粤(广东),其余两路攻西瓯(广西)。秦军第一路进展急支介失地顺利,出兵当年就平定了东瓯和闽越地区(浙江、福建),设置了闽中郡。公元前214年终于征服了南粤和西瓯360百科(广东、广西),秦在歌敌鱼章双总天飞这里设置了南海、桂林、象郡3郡。西汉贾谊(公元前200~公元前168)的《过秦论》载:"南取百越之地,以为桂林、尽副鲜记道呼象郡;百越之君,俯首系颈,委命下吏。"

东汉班固(32-92正服洋还)的《汉书·地理志》说:"自交趾至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓"。这里的"百越"之房析还纪推约静掉地是指"交趾"到"会稽"之间的地区。"交趾"在今越南河内一带,"会稽"在今江苏境内的长江南岸。

从各种史籍得知,"百越"就是居住在中国南方的很多民族。"百越杂处"就是很多吧能伟土别少术标款杂州种族交错杂居,"各有种姓"又道论五维农厂富式陆止出这些种族并不是一类。

单从汉语里的"百"字就很容易理解"百越"。汉语的"百"是一个具体数词或约数词,具体数词时是"十个十为肉一百";约数词时是指很多或所有,如:"百草"是指"很多草或所有草"、"百官"是指"很多官或所有官"、"百川"是指"很多江川河流或所有江川河流"、"百货"是指"很多货或所有货"……而"越"则是远古至汉朝时期北方中原人对其财示优地做培武进及停条南方所有古越民族的泛称,就如"胡"是其北方所有民族的泛称一样。"百越"也就是"很多'越'或所有'越'"。长江以南的各种"越",因为种类繁多才会被称做"百越"。

文献记载

中原史籍关于"越"的最早记录是"于越","于越"和中原诸国的关乡治派审确省换势始决系主要是贸易,用象牙、玳瑁、翠毛、犀角、玉桂和香木等奢侈品,交换北方的丝针保小消有历宁若果路帛和手工产品。

- ?汉书·地理志》注引臣瓒曰:"自到看联第失起交趾至会稽七八千里,百越过此队管杂处,各有种姓"。

- 单出国变互知?说文解字》说:"闽,东封伟固军连局温南越,蛇种"。

- ?汉书 · 严朱跟吾丘主父徐严终王贾传》记载淮南王安谏伐闽越书说:"越非有城郭邑里也,处溪谷之间,篁竹之中","以地图察其山川要塞,相去不过寸数,而间独数百呼雷批日团乎编行段问千里,阻险林丛弗能尽著。""夹以深林丛竹,水道上下击石,林中多蝮蛇猛兽。"

- ?周礼·冬官考工记》出现了"吴、粤"名称。

- ?逸周书·王会解》有"东越"、"欧人"、"于越"、"姑妹"、"且瓯"、"共人"、"海阳"、"苍梧"、"越区"、"桂国"、"损子"、"产里"、"九菌"等名称。

- ?路史》载:"越常、骆越,瓯越、瓯皑,且瓯、西瓯,供人,目深、摧夫、禽人、苍吾、越区、桂国、损子、产里、海癸、九菌、 稽余、北带、仆句、区吴,是渭百越。"

《过秦论》"南取百越之地",《采草药》"诸越则桃李冬实"。在先秦古籍中,对于东南地区的土著部落,常统称之为"越"。如吕思勉先生所指出,"自江以南则曰越"。在此广大区域内,实际上存在众多部落,故不同地区的土著又各有异名,或称"于越"(苏南浙北一带)、或称"闽越"(福建一带)、或称"扬越"(江淮一带)、或称"南越"(广东一带)、或称"西瓯"(广西西部一带)、或称"骆越"(即雒越,今越南北部和广西南部一带),等等。

图片

图片 由于历史的发展和变化,百越诸部落开始建立国家权力王位世袭,有了稳定的边界后,汉朝初期中原人对南方诸部落有了一定的认知,泛称开始细化,开始有"东瓯越"、"闽越"、"南越"、"西瓯越"、"雒越"等称呼;"东瓯越"在今浙江省南部,"闽越"在今福建省,"南越"在今广东省及广西东南部;"西瓯越"在今广西中部;"雒越"在今广西西部及越南北部。

"于越"后于公元前222年被秦所征服 ,"南越"、"西瓯"于公元前214年也被秦征服,秦亡后赵佗割据自立为南越国,汉初臣服汉朝,在吕后时期一度与汉朝抗衡,汉文帝时再臣服汉朝;"东瓯"、"闽越"、"雒越"降秦,秦亡后分别自立为东瓯国、闽越国,臣服于汉朝。雒越国于赵佗建国之初被南越国所灭 ,而东瓯国后被闽越国所灭。

后来南越国、闽越国相继均被汉武帝征服,其地改为汉朝的郡县。此后,百越这个名称就不见于史载。

汉初称中国南方岭南的南越国为"越",漠北的游牧部落为"胡"(匈奴国),因为曾经对汉朝构成威胁的,除了匈奴国外,就只有南越国,故而北"胡"南"越"并称。

春秋时期,广东东江流域内曾出现过一个"缚娄古国",管辖地域包括今惠州、博罗、东莞、深圳一带。缚娄古国遗址发掘出广东最大的先秦时期的龙窑窑址,出土大量的青铜器、陶器和水晶等文物,实证了岭南在秦朝之前就已经存在灿烂的新石器时代和青铜时代高度文明,岭南是中华文明的发源地之一。

建国

越国

传说夏代姒少康的庶子姒无余,于西元前2030年 在钱塘江以南一帯建立"越国","以奉守禹之祀" ,传至春秋中叶的越王姒夫谭已历近1500多年。

西元前473年,越王勾践于击灭吴国,北上与当时中原国家会盟,雄视江淮地区,号称"霸主"。

西元前306年,楚怀王兴兵伐越,大败越国,尽取越国江东之地 。

西元前222年,越国继楚国为秦所灭 。

东瓯国

其国王族是越王勾践之后裔,秦朝时为闽中郡"君长" 。

西元前192年6月 ,汉朝封驺摇为东海王,都于东瓯(今温州),故其国号为东瓯国 。

西元前154年,东瓯国跟从吴王刘濞叛汉朝,刘濞失败后逃往丹徒,被在当地的东瓯兵所诱杀,刘濞的首级被献于汉朝 。

西元前138年,闽越国发兵围攻东瓯国国都,东瓯国向汉朝求援 ,汉武帝发会稽郡兵从海路援东瓯国,兵未至东瓯,闽越国闻汉朝来援后撤兵归国 。同年,应东瓯国之请求,汉朝将东瓯国民众徙往江淮地区,东瓯国故地逐为闽越国所吞并,东瓯国亡 。

中题生读乎阻细便点空华一体

百越及其先民是一个统一而多样的民族集团,这个民族集团是由不鱼复简教觉曲双同的时空共同体组成的,不但包括了东南不同分域的族群文化,而且这些族群文化在先秦两汉间经历了不同阶段的变迁。从汉文史籍记载来看,位于上古华夏东南的民族大致经历了从传说时代的"三拿读板小我段苗"到商周时期的"诸蛮",再到东周以后的"百越"的发展历程。 秦时期,当时学来自者将越国置于赤县神州 中的扬州 ,到了360百科汉朝,整个百越地区,即于越、东瓯、闽越、南越、西瓯、雒越在分野中 都归属于九州中的扬州 。东汉未年一度将岭南的越地改置荆州 ,到了晋朝重新将岭南的越地属于九州中的扬州 ,此后百越地区永置于扬州州域 。

粤语方守轻传言,尽管以秦代汉语为基础,带有较多的上古汉语的特点,但也不是秦代汉语的简单搬用,而是与本地的古粤人(百越)语言的结合,留有许多古粤语的痕迹。吴语形成的过程也如此。早在春秋战国时期,当地通行的百素热春批素越语与楚语、中原汉语两源长史先说较盐哪期"共生",而逐渐形成古吴语。 汉语就可以确认为一种典型的混合语,词汇来自原始羌藏语,语法来自古百越语言。这就和中国古代史记载的操原始羌藏语的黄帝族和操原到别题脱爱造心始百越语的东夷族和蚩尤族、炎帝族融合而成华夏族或后世的汉族的历史事实一致了。 中国东南地区在古代居住着百越族,《汉书·地理志》臣瓒说"自交趾至会稽七八千里洲请房章帮边收云,百粤杂处,各有种姓",百粤即百越。这个地区也是中国方言最复杂的地区。 最核心的词汇是最稳固的,备测气展落所喜裂三众损如"侬"这种核心词至今还保留在几乎所有的吴语和闽语。其次是非区别性的语音特征,如汉语方言中内破音与p、t之间不对立,当古代的百越族接好厚振增怀菜大末氧握责受北面汉语的时候,可以用他们母花么语音系中的来发北部汉语中的p、t,而不发生语义上的混乱。人们学习语言总是有一个惰性,能不改就不改,所以古百否续比帝满越先民的内破音就这样一代代地保留下来。

此后,"百越"之称不见于史载。从考己林烟己福入剂做样矛硫古人类学上考察百越融入"中华一明讨散九措门身室九体"的历史进程,需要同时考虑越人"汉化"和汉人"越化"两条线索。 从民族历史变化来看,除了少数百越后裔"遁逃山谷",演变出沉星纪然老适究测位题唐宋以来的少数民该族文化外,绝大多数百越人群在长期、全面汉化的过程中融合成为当地汉民。 作为汉族支系,形成于明情带副将清之际的后发族群客家,样慢额第距远露矛谓元是畲瑶等少数民族和汉族融合的结果,因此,客家祖先崇拜的传统也免带有畲瑶等少数民族的特点,呈现亦畲亦汉的混融特质。 文献中对讲客家话的人群及相对应的其他方言群体的描述,用词五花八门,例如"犭客贼"、"平洋人"、"土人"、"土民"、"土族"等。

传说辨析

文郎国

又作文狼、文朗。传说中的古国,最早见于《水经注》卷三六引《林邑记》:"朱吾以南有文狼人,野居无室 宅……县南有文狼究,下流径通。"此后《通典》《太平寰宇记》等书均有记载,说法不一。越南历史学家据中国古史记载和晚近所出越南史书,认为文郎系越南之古国,在今越南北部永富省附近。此显系传说,所谓"文郎国"不足凭信。

瓯雒国

瓯雒国又作瓯骆国。传说中的古国。值得强调的是,越南史书中,此国多杂有传说成分,不能作为真实历史。如近代越南史书记载,在周朝末年有蜀人(一说蜀王子)蜀泮兴兵灭文郎国,逐雄王(或作"碓王"),号安阳王,建此国。立国50年,为南越王赵佗所灭。这些都是根据中国史籍,如司马迁《史记》的《南越列传》所记"西瓯、骆越""瓯骆",《水经注》卷三七引《交州外域记》所载西瓯骆国的传说等衍生而来的。