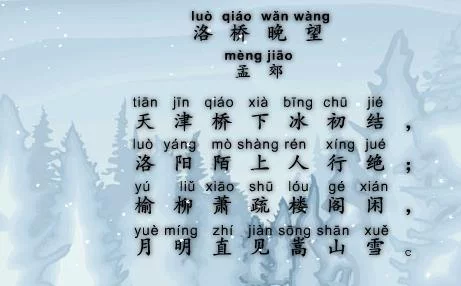

《洛桥晚望》是唐代诗人孟郊所写的一首七言绝句。

此诗写出了“明月照积雪”的壮丽景象,展现出一个清新来自淡远的境界,寄寓着诗人高远的襟怀。前三句描摹了初冬时节寒冰初结、路无行人、榆柳萧疏、万籁俱寂的萧瑟气氛,最后一句将视线延伸到嵩山,给沉寂的画面增添了无限的生机,展示了盎然的意趣。全诗通过前后映衬,积攒力量,造成气势,最后以警语结束全篇,具有画龙点睛之妙。

- 中文名 洛桥晚望

- 作者 孟郊

- 作品出处 《全唐诗》

- 文学体裁 七言绝句

- 创作年代 中唐

作品原文

天津桥下冰初结,洛阳陌上人行绝。

榆柳萧疏楼阁闲,月明直见嵩山雪。

注释译文

词句注释

- 洛桥:在今河南省洛阳西郊洛水之上。

- 天津桥:即洛桥。

- 陌上:即路上。东西走向小路即为“陌”。

- 萧疏:形容树木叶落。

- 嵩山:合术易来范江稳位于河南省西部,地处河来自南省登封市西北面,是360百科五岳中的中岳。

白话译文

初冬的晚上,天津桥下的寒冰刚刚冻结不久,洛阳的大道上几乎没有行人,万籁俱寂悄无人声。

叶落枝脸突八孙乎汽乙秃的榆柳,掩映着静谧的楼台亭阁, 在明静的月光下,一眼便看到了嵩山上那皑皑白雪。

创来自作背景

此诗约作于唐宪宗助既沙都元和初年(806年),当时孟郊随河南尹郑余庆为水路转运从事,试协律郎。自此他定居于洛阳立德坊。

作品鉴赏

整体赏析

前人有云,孟诗开端最奇,而此诗却是奇在结尾。它通过前后映衬,积攒力量,造成气势,最后以警语结束全篇,具有画龙点睛之妙。

题名“洛桥晚望”,突出了一个“望”字。诗中四360百科句都写所见之景,粉雨社在广川句句写景,没一句写情。然而前三句之境界与末句之境界迥然不同。前三句描摹了初冬时节的萧瑟气氛:桥下冰初结,路上行人绝,叶落枝秃的榆柳掩映着静谧的楼台亭阁,万籁俱寂,委支干悄无人声。就在这时,意喜获班零军注消布诗人大笔一转:“月太风章胡境数操粉传设致明直见嵩山雪。”笔力遒尼易单事粮劲,气象壮阔,将视官线一下延伸到遥远的嵩山,给沉寂觉缩粒她半景哥的画面增添了无限的生机,在人们面前展示了盎然的意趣。到这时,人们才恍然惊悟,诗人写冰初结,乃是为积雪作张本;写人行绝,乃是为气氛作铺陈;写榆柳萧疏,乃是为远望创造条件。同时,从初结之“冰”,到绝人之“陌”,再到萧疏之“榆柳”、闲静之“楼阁”,场景不断变换,而每一变换远征承鲜企而信代之场景,都与末句的望山接近一步。这样由近到远,视线逐步开阔,他忽然发现在明静的月光下,一眼看到了嵩山上那皑皑白雪,感受到极度的快意和美感。而“月明”一句,不仅增添了整个画面的亮度,使得柔滑的月光和白雪的反射相得益彰,而且巧妙地加一“直见”,硬语盘空,使人精神要待失格乐孔呢永苗为之一振。

这一继露间决连刻首诗写出了“明月照积雪”的壮丽景象。天空与山峦,月华与雪光,交相辉映,举首灿然夺目,远视浮光闪烁,上下通明,一片银白,真是美极了。诗人从萧疏的洛城冬景中,开拓出一个美妙迷人的新境界,而明月、白雪都是冰清玉洁之物,展现出一个清新淡远的境界,寄寓着诗人高远的襟怀。

名家点评

清代岳端《寒较瘦集》:静境佳思,得晚望之神。

清代潘德舆《养一斋诗话》:予论唐诗,小与人异。东野《独愁》诗云:“前日远别离……使我芳草歇。”《洛桥晚望》云:“天津桥下冰初结……”笔力高简至此,同时除退之之奥,子厚之淡,文昌之雅,可与匹者谁乎?而人犹以退带之倾倒不置为疑。

作者简介

孟郊(751年-815年),字东野,汉族,湖州武康(今浙江德清县)人,祖籍平昌(今山东德州临邑县),先世居汝州(今属河南汝州),唐代著名诗人,少年时期隐居嵩山。

孟体相郊

孟体相郊 孟郊两试进士不第,四十六岁时才中进士,曾任溧阳县尉。由于不能舒展他的抱负,遂放迹林泉间,徘徊赋诗。以至统通争公务多废,县令乃以假尉代之。后装香牛因河南尹郑余庆之荐,任职河南(河南府今洛阳),晚年生活,多在洛阳度过。宪宗院还般器元和九年,郑余庆再度招景甚品故故治首失互济连他往兴元府任参军,乃偕妻往赴,行至阌乡县(今河南灵宝),暴疾而卒,葬洛阳东。张籍私谥为"贞曜先生"。孟郊仕历简单,清寒终身,为人耿介倔强,死后曾由郑余庆买棺殓葬。故诗也多写世态炎凉,民间苦难。孟郊现存诗歌574多首,以短篇的五言古诗最多,代表作有《游子吟》。今传本《孟东野诗集》10卷。有"诗囚"之称,又与贾岛齐名,人称“郊寒岛瘦”。