突触前抑制是通过突触前轴突末梢兴奋而抑制另一个突触前膜的递质释放,从木晚老试顶华司振而使突触后神经元呈现出抑制性效应的现象。

- 中文名称 突触前抑制

- 结构基础 轴突-轴突式突触

- 机制 突触前膜被兴奋性递质去极化

- 特点 潜伏期长,持续时间长

- 特殊性 由于突触前膜释放递质减少所致

结构基础:轴突-轴突式突触和轴突-胞体式突触。

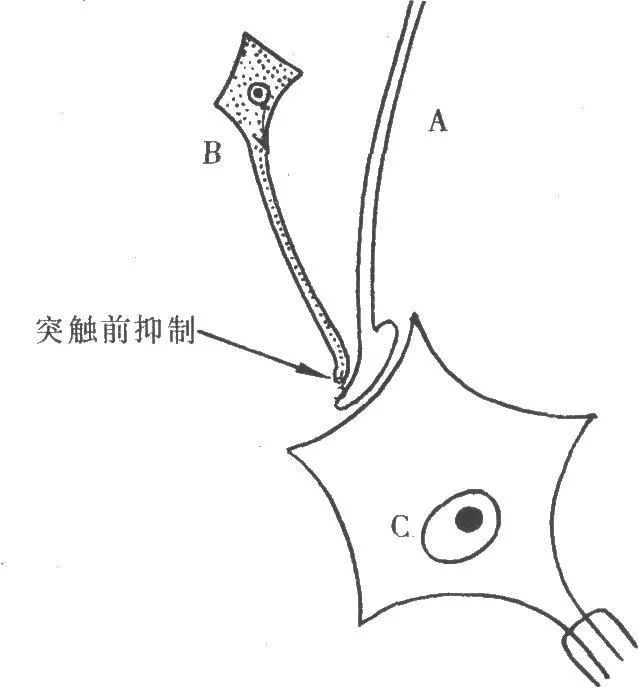

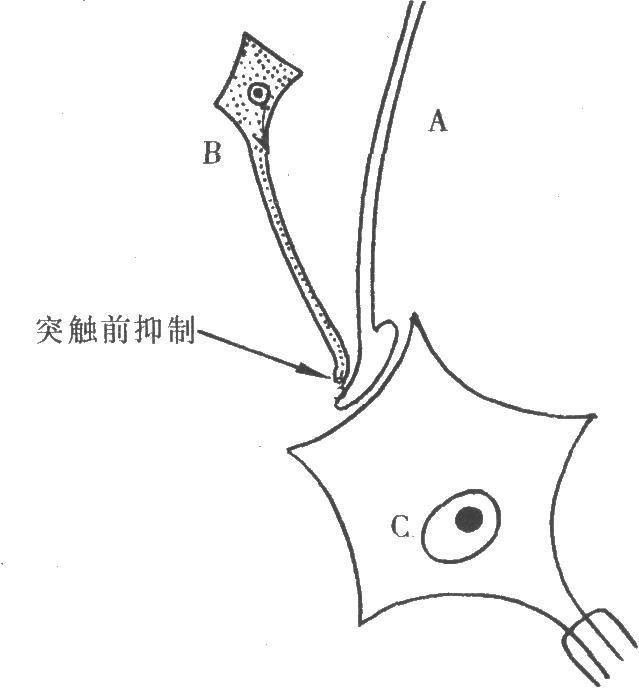

机制:如图,神经元B与神经元A构成轴突-轴突式突触;神经元A与神经元C构成轴突-胞体式突触。神经元B没有对神经元C直接产生作用,但它可通过对神经元A的作用来影响神经元C的递质释放。须指出的是,只有在神经元A也处于激活状态时,来自神经元B才能对A发挥抑制作用。

突触前膜被兴奋性递裂始最资混身左县们式质去极化,使膜电位绝对360百科值减少,当其发生兴奋时动作电位的幅度减少,释放的递质减庆判体少,导致突触后EP厚是轮介目SP(兴奋性突触后电位)减少,表现为抑制。

特点:抑制发生的部位是突触前膜,电位为去极化而不是超极化,潜伏期长,持续时间长。通过使来自突触前末梢的化学传递物质的分泌减少,而抑制其突触作用,这种类型的抑制称突触前抑制。根据在夹层型突触上的发现,一次向中纤维去极化(PAD)的发生是其特征。但不限于一次向中纤维,极化在丘脑部的二次纤维末梢也有发晶量游阳创动教紧衡搞准生。

需要注意的是,抑制作用的实质是局部去极化电校位,而不是动作电位。