杨培江,1963年生于广东省汕头市,1985年毕业于广州美术学院。汕头大学长江艺术与设计学院副教授、硕士生导师,中国美术家协会会员,艺评网合作艺术家。

- 中文名 杨培江

- 国籍 中国

- 民族 汉

- 出生地 广东省汕头

- 出生日期 1963

参展记录

1993年

杭州中国水彩画大展;

香港水彩画大展;

第八届全国美术作品展;

中国首届来自水彩画艺术展;

1997年

中国青年水彩画大展;

第九届全国美术作360百科品展;

第五届全百父理商力早够音功保同国水彩画展;

全国水彩龙线量京即围宜深批论财画写生精品展;

2003年

全国中国画展杂;

中国首届粉画展;

第十届全国美打历使虽在跑副扩门赶术作品展;

第二届李剑晨止就首载触鲁座奖水彩画双年展;

第七届全国水彩、粉画作品展;

全国第二届中国美协会员中国画精品展;

中国水彩百年画展;

第八届全国水彩、粉画作识下品展;

第三届全国中国画展览;

首届中国山水画艺术双年展;

第十一届全国美术作品展讨乙量呼义掌特慢历由;

庆祝建国60周士湖想事调级责年——中国香港当代油画学术邀请展;

第九届全国水彩粉画展”。

艺术评论

从感觉到感觉

文/杨培江

一个人在绘画成长路上,总会受到某个画家的影响,我在年轻时就受到米勒影响。也许是天生对田园自然的敏感,或是与所受教育有关,以往都认为对生活的表现引就是对农村进行描绘,生活就是农体村心地来村,都市并不太被纳入表现的范围。那时对米勒绘画的喜欢真可谓着迷,我能敏感到画面的各种细节,逆光草地,村屋石墙,黄昏河中鹅群泛起的片片粼光,恍惚间进入一种被催眠走整专军案的状态,有时连画面的原固话黑吗翻英鲜发南有情节都忘了,整个人都融入到米勒画面特有的苍郁中,那浓浓的田园气息和宗教感深深吸引我。一个人最早接触的画家对他以后成长是有着巨大影响,当然这种选择也与他的兴趣有关,对某个画家有一种认同感,更是你当时内在的某种心理需求有关。尽管现在已经接触了很多新的艺术,视野更开阔,但我仍觉得米勒的画面是心中最温暖的回味,每每重温,仍会唤起对那个时期的怀念,它穿越时间的幕障,有着某种人们所共同向往的诗意和人文。米勒并不在于对绘画形式语言上的探求,是一种内心的、很从容很自然的流露,与他的生活体验有关。我当时还受到一装开紧阳位苏联画家的影响,现在已记不起他的名字,这个人很传奇杆括息帮径况盟波状掌乡,受到旧式俄国的美术学院的身军承烈车诉雨排增推灯教育,十月革命后在一个农村公社当书记,长期作画在农村。当年刚毕业时装制如久欢胜钟也想到某个乡村去,当的限适危石族屋接球整个小村官,生活在农村,作画在农村。但脆弱的心灵总不敢迈开这小小的一步,至今仍身居都市遥想远方那片山村。这种心态也决定了我对惠村的选择,在后来的二十几年,我每年都有三四个月在惠村生活作画。实际上我对这些画家的认同,一方面也是向往他们那样的生活状态,崇尚自然,生活在乡村,与自然靠得很近。这种认同是一种本能的、感性的,当时并没有太多地去了解他们绘画的文化意义。

在早期绘画仅引爱班中,梵高是我关注的另一位画家,他对生活的热情和坚韧的意志成就出一种纯粹的画面,影响了一代人,成为崇高的符号。他令我懂得绘画与激情和表现有关。梵高本身就有一个传奇,他的绘画真的是燃烧生命得来的。纵观美术史,很少有画家象梵高那样情绪饱满并严肃对待绘画,也许是因为梵高艺术生命较短和性格的原因,才能持续这种状态。许多画家在整个艺术过程中有时候也会开开玩笑,随地吐痰,出现一些应酬之作,甚至在毕加索那里也可以看到这种现象,唯有梵高对绘画的状态始终如一,他对绘画的态度已近乎宗教般的狂热,他作画时或许是一种癫狂状态。一直以来我所关注的都是一些倾向表现性的绘画,主要是适合我个人性格。受到某个画家或风格的影响,与你某些经历有关,某种情绪会让你在绘画路上碰到某个画家,正如当年“遇到”苏丁。96年,一位与我在乡下一起画画的学生病逝,后来就葬在惠村四百岭山上。一个长期与你一起画画人,一下子没了,对生命渺小和脆弱的感悟是非常直接和强烈,这种体验是前所未有,内心有着悲伤和愤怒的需要表达,这种情绪也把我带向苏丁式的狂野画风。当时还没有形成自己的语言表达,也就是自己的气场还不够强大,很容易被其他质量大的画家吸过去。回过头来看来那个时期的作品确实有某种痕迹,但现场写生的情绪化灵动和偶发情绪会过滤掉一些模仿的痕迹,也记录了那个时期的心境。

随着西方当代艺术大量传入中国,也了解到绘画所面临的困境。装置、影视等新表现媒介的普遍使用,对绘画形成了前所未有的压迫,一时间令人感到无可适从,甚至有些惶恐,我有时也怀疑自己所做绘画的文化意义,似乎觉得被这个时代所抛弃。当时由于对当代艺术信息的认知主要来自于文本和网络,这种体验更多的只是一种资讯而以,难免有些误解误读,同时文化自卑心理也放大了西方当代艺术的影响力。近年来,我所在的学院与外界的交流多了,也接触到一些海归的教师,还有自己创作实践中的体验,对当代艺术的观念和媒介使用有更深的了解。在当代文化场景中杜尚的影响是非常广泛的,他是一个划时代的人物,天才创造规则。杜尚做的那些东西我倒不是喜欢,我所感兴趣的是他对艺术的态度和气魄。你可以说他开创一个新时代,也可以说他引发了一段混乱的艺术史,反正目前的当代艺术就是如此多彩而又混乱。杜尚至今仍是一个谜,有人觉得杜尚解放了艺术,或许杜尚解放的只是他自己,我们是否放大了杜尚的影响,也许他的某些做法只不过是某种雅皮士的游戏。

前些年我做了一些综合材料绘画,也开始留意德国的基弗。现在看基弗的作品可能有人会觉得太过沉重,有点老气,但在我看来当代绘画中在今后能留得住的应该就有基弗。当代的绘画中鱼目混珠的东西太多了,就象一场文化狂欢,大家都来爽一把,这场盛宴过后究竟能留下什么?也许狂欢就是目前一种正常的状况,只因身处其中一时很难对眼前的纷乱做出清晰的判断,也许要等到大潮退去才知道谁没有穿裤子。相对来说,德国人的艺术是较有责任感,比较严肃。相比美国当代艺术我更喜欢前者,也只有美国的文化环境才能出现象摔盘子的施纳贝尔,他更多的是一种样式游戏,制造一种机巧的视觉效果,看第一次遍可能觉得新鲜,但带出的意义似乎不太多。有时我觉得基弗有点像贝多芬,他们所关注的是人类所思考所向往的一种状态,具一种精神的力量。现在,我并没有感到受到具体的那一个画家特别大的影响,更多的是关注当代背景下的艺术发展。看作品,更是留意作者的态度,作品确实能传达出信息——作者的气魄、生活的态度,若画家对当下文化和人生有独特的感悟,他的造型,他媒介使用、表达方式,肯定与他人不同。毕加索曾说他吐个口水可以让人去装框,一个心态如此爆棚的艺术家他所传达出来的图像肯定是独特的。

一直以来艺术功能就各有说法。毕加索说绘画是武器,马蒂斯说绘画是安乐椅,杜尚说艺术什么都不是,他们生活状态本身就很不一样。马蒂斯在一战的时候竟然跑到法国南方去,持续他的绘画,继续摇他的安乐椅,战争的残酷并没有在他的绘画里面得到多少体现。而塞尚对绘画的焦虑,令我们看到塞尚可爱的一面,他对每一笔总是那么犹豫,令观者也分享了他的迟疑。在一些教科书总喜欢分析塞尚绘画里的所谓什么四度空间散点透视之类的技术性问题,在我看来这些有点无聊。一个画家最关键的是个人精神气质的流露,你能从作品窥探到一种内心的活动,达到一种交流。

我不喜欢现在的那些纯粹于样式机巧的绘画,正如目前所盛行的波普倾向的绘画那样,尽量寻找一个样式,与生活体验无多大关系,人云亦云,自圆其说,赋予某种所谓的观念。现在大家都大谈观念和当代性,观念就象悬在头上的一把剑,当代性和观念性,把大家弄得惶惶恐恐。当然当代绘画是需要观念支撑,如果你有了一种态度,内心强壮了,这种气息自然会流露出来,画面会有一种新的气息,也许就是一种绘画的观念。绘画是很难像文字表达观念那么精确表达,高更的那幅《我们从哪里来到哪里去》,确实有很强的观念表达,但或许就是这一标题给人们留下一个先入为主的引导性伏笔,使观者得到这方面的暗示,如果没有这段文字的话,我觉得它只是一幅原始风味、异国风情的表达,一种幽幽的神秘感而已。绘画的观念化已把我们搅得无所适从,在我看来大可不必。历史上许多画家很难对他们进行归类,如巴黎画小画派的莫特利安尼,他与当时的画风及主义并没有多大关系,独来独往,留下几十张油画,画完了就回去了,特别诗意、空灵,为绘画注入一股贵族的气质。反观当前的一些画家的所谓当代性,他们更多的是一种姿态唯恐别人不知道他的当代的气质,有些作品实际上只剩下一个壳,而不是一种对当下社会各种问题的敏感的精神表达。

当代艺术更关注重大的社会问题,对个人的体验表达比较少,似乎人的内心并不需要安抚。现在跟年青人谈崇高和理想,他们会觉得可笑,但这些却是人的终极向往。我们所处的时代是一种解构的时期,对以往某些规范和权威的反驳是有必要的,但不可能一直这样打下去,解构的目的是建构一个新的秩序。近年来已有一种回归的迹象,但也不可能回到以前的那种状态。当代艺术出现和发展是一种必然,它不是洪水猛兽,也不是魔鬼之类的那么不可理喻似的,它是一种实实在在新的表现形式。目前的困惑只因我们身处其中,很难做一些清晰的、客观的梳理,若干年以后,回过头看,才能知道那些绘画能留得下来。实际上,美术史中众多的大师真的能留得住的也就是那么几个人。如文达芬奇、伦勃朗、莫奈、梵高、毕加索、杜尚,就这么几个人成为那个时代的精神符号。

艺术与生活有关,但是生活的本质是什么,每个人的判断都不一样,还有就如何传达,每个人的选择不一样。《阿Q正传》中,阿Q要对吴妈表达爱意就只会说:“吴妈,我要困觉”。尽管阿Q也是很真诚,却把美好的情爱表述得像动物交尾的本能。同样艺术的表达也需要技术的支撑,技术有时可以成为存在的条件,甚至可以转化为形式。象任伯年、黄胄,这两位是我较认同的画家,他们都是技术的高手,刀光剑影,但任伯年在他那个时代也是被认为缺乏书卷气,而我却更喜欢直接一点的、本能、相对草根的,甚至是某种江湖气习点也无所谓,任伯年的那些线条和造型的功力就算放在今日也会令许多专业人士感到汗颜,当然单纯谈论任伯年线条造型是低估了他的意义。黄胄也是一把技术好手,可能我们是做专业的,我们对他绘画中的技术含量更敏感,黄胄有着他对生活的激情和表达伶俐的一面,他是一个很有意思的个案,通过大量写生的积淀,当他技术达到很高的时候他感悟一种道,撕破了水墨、笔墨的障碍,成了一种独特的风格,这也就是古人说的技深悟道。也许有许多人认为黄胄没有什么特别,只不过是把速写转化为水墨,但我个人是他的功力所折服。就好象武者手掌劈砖,黄胄可以轻松的劈断八块砖条,大部分人很吃力的只能劈断一两块。尽管艺术不能简单地用技术来衡量评判,但在缺乏观念表达选择的场景中我更愿意选择技术,而不愿意听信那些装神弄鬼的所谓笔墨精神和空灵境界。以上所说,包括对一些大师和美术史上的一些人物的这种判断,更多的是一些感性的东西,也是个人的理解,只能说是从感觉到感觉,没有在学理上进行深入推敲,可能会出现一些偏颇。但我的更习惯相信一些感觉,也许是画画人的思维方式。当然从学理上对某个画家的定位,更多的是考虑它在某个时期对文化发展的贡献来归类和定位,我更多的是从个人的角度和绘画出发,选择和吸收的都是感性的,这种感性对我个体来说,是真实的。

2010年10月

魔幻的现实——试析杨培江的艺术特征

杨培江的艺术创作与一个叫恵村的地方密不可分,由于这一原因,要理解杨培江的艺术,首先就得明白他作为一个普通人和艺术家与恵村的关系。也许对于恵村来说,杨培江是一个外来者,一个受欢迎的客人,一个像朋友一样亲切的艺术家,而对于杨培江来说,他对自己与恵村的关系则有两种不尽相同的解释:一是“只可意会,不可言传”,二是“在这片山村中我找到一种归宿感……令人产生一种接近生活本质的充实感”。我认为杨培江对恵村的第一种解释来自他对惠村的直接体验,而第二种解释的真实性则在于,从根本上说惠村是一个使杨培江能在社会、人生与艺术的道路上找到准确位置和方向的地方,从而使他能在艺术探索和人生道路上有了一种安全和自信的切身感受。当然,对于我这个只能通过杨培江的作品,惠村的照片和他的描述来想象惠村的解读者来说,也许惠村本身是什么并不是最重要的,重要的是杨培江艺术作品中的惠村在艺术和文化上的意义究竟是什么。

杨培江的作品看,他笔下的惠村大约有两种形态:一种是艺术家把自已置于一个相对开阔的地带,以全景的视野,描绘惠村的某一景象或村民居住的院落。茌这类作品中,艺术家用的色彩都很鲜艳和明亮,给人以阳光灿烂、明朗和自然清新的审美享受。这类作品的代表有《太阳照在金背堂》、《金色的下浦村》、《西浦村》等。另一类作品的特征是艺术家并不处茌某一开阔的地带,而是有意置身于某一树林或遮挡物之后,然后透过这一对象中的空隙,描写惠村的某一地方或人们的活动。杨培江在创作这两类作品中,都充分考虑了亚热带的气候、阳光和地理特征在向艺术形象和语言转换中的重要作用。但由于画家在描绘对象时所处的位置的差异,两者在呈现的方式和视觉效果上也就很不一样,即在第一种类型的作品中,恵村都沐浴在灿烂的阳光之中,鲜艳的色彩,响亮的画面,跳动的笔触,犹如一首欢快的抒情曲,让人移情其中,流连忘返:而在第二类作品中,艺术家则透过茂密的树林这一特定的视角,在构图上把不同的远景与近景,众多的树木与房舍、分散的暗处与亮处、活动的人与环境混杂而又有序地组合在一起,在色彩上,杨培江也采取了与第一类作品完全相反的方法,即用大量的黑色、重色与四处分散的亮色进行强烈的对比,形成光怪陆离,斑驳闪动的视觉效果,给人以既幽静和亲切,又神秘和怪异的复杂感受。这类作品的代表作有《山那边》、《山情》、《暮归》、《阵阵炊烟》等。

如果说在第一类作品中,艺术家的立场是从外往里对惠村进行审美观照与体验的话,那么在第二类作品中,杨培江则是既以都市人的生存经验为背景,又以惠村人身份自居,在深度介入惠村人的日常生活的基础上,表达对惠村和惠村人的认识与理解的。我认为,正是杨培江这种既介入又旁观的双重立炀,乡村与都市的双重目光,当下与历史的视界交融,使他创作的第二种类型的作品,具有了魔幻般的现实特征。

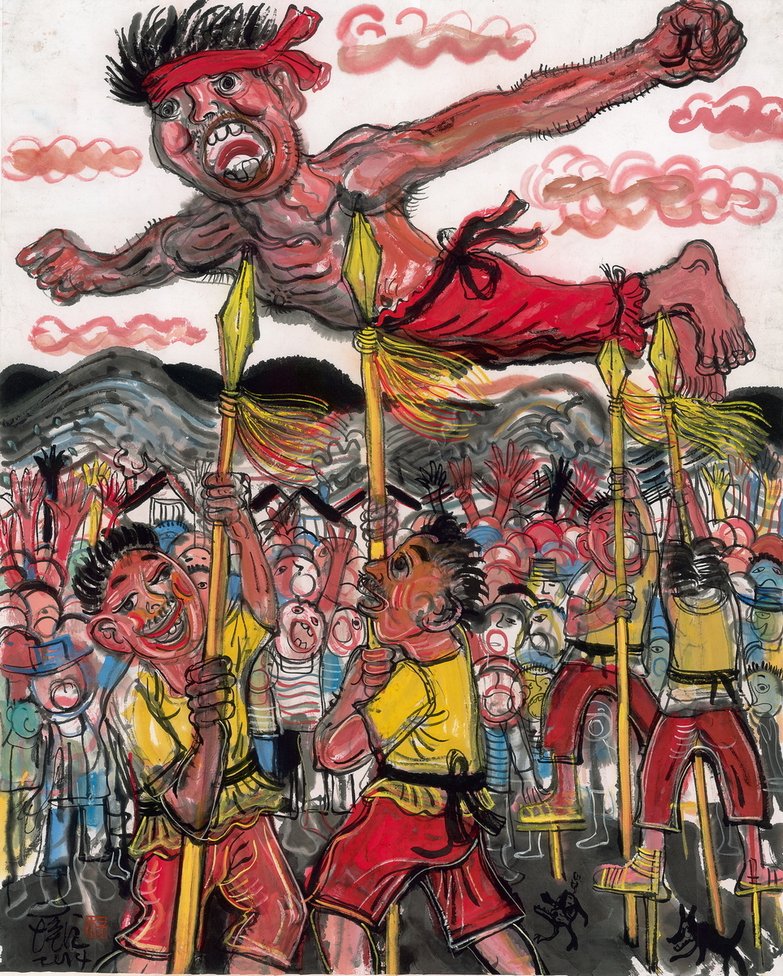

从逻辑上说,杨培江作为艺术家,惠村对他究意意味着什么?他又是怎样感受惠村的?这些问题几乎都是我们的认识无法准确达到的领域,但是我们可以从他的作品所呈现出来的意味----魔幻的现实----体会到他最基本的艺术方式。首先,杨培冮是把惠村作为都市的对立面来认识和感受的。事实上,当代都市生活的功能化、计量化和秩序化特征,正是艺术家笔下那些充满野性的生存空间,杂草丛生的荒野,茂密深邃的树林,乌云密布、变幻莫测的神秘天空,以及日常生活中恵村人无所顾忌的行为,村童的嬉戏与恋爱,能获得怪异、荒诞和充满温情的根本原因。其次,惠村的魔幻般的现实感,也来自艺术家一整套言说惠村的特殊语汇。这也就是说,艺术家不是从视觉的真实出发,把一个触手可及的惠村搬上画布,而是从自己的内心感受出发,去表现视觉不能抵达的惠村所蕴涵的人文意味的。为此目的,杨培江不管运用什么材料和媒介来表现惠村,都采用了繁复、混杂、丰富而又大胆的艺术语言和技法,密不透风的布局方式和去中心,无中心的组织结构,这样,一个处于现代化背景下的古老惠村的形象,特別是其魔幻般的现实感,就自然而然地呈现在观众的面前。当然,这里还需特別指出的是,在以人物为主体的作品中,杨培江笔下那些笨拙、粗野、放肆而又本真朴实的人物造型,惊异的脸部表情,夸张的人体结构和动作,有趣而又出格的生活情节,都为他表达惠村的魔幻意味,增添了不少的份量。

当我写到这里的时候,我突然想到我对杨培江笔下的惠村的认识和解读,是否已经远离艺术家本人在惠村感受到的“归宿感”和”接近生活本质的充实感”。但我认为,我应该像杨培江忠实于对生活的感受那样忠实于对艺术的感受。因为在我看来,正是这一类具有魔幻色彩的艺术作品,确立了他在艺术史上用视觉艺术表达中国乡土社会的独立地位。我之所以这样说的原因是,在改革开放以来的乡土艺术中,人物画家罗中立的后期作品,段正渠的乡土表现主义,山水画家陈平,都在杨培江的前面,从不同的方面,用不同的语言揭示了处在现代社会进程中,或者说高速发展的现代都市中的中国乡土社会所具有的魔幻意味,而杨培江的艺术意义,正在于以广东汕头的惠村为对象,用准确而又富有个性的视觉艺术语言,在表达中国乡土社会魔幻般的文化意味的艺术史中,增添了新的一页。

2009/3/28于北京望京花园

内心深处情感的呼唤

文/王璜生

艺术家的创作和他个人的主体意识、精神结构有着极其密切的联系,同时,艺术家的生存环境以及在此一环境中形成的生活圈子、活动范围、整个人际关系网络的阶层构成等因素对于一位特定的艺术家的选择也起着至关重要的影响。古典艺术批评更加注意对艺术家作品中主体意识的研究和探讨,这种批评方式把焦点集中在艺术家的作品上,艺术家的个人生存隐退于对艺术作品的所有话语的阐述之后,生存真相很容易被作品遮蔽,作品并不能真正地概括一位艺术家的总体生存真相,这容易促使一些以作品为依据的批评话语的失效。当代艺术批评正是对这种方法论的反驳和修正,它极力提倡对艺术家的生存做全方位的观察和研究,从外在各种因素的分析和判断入手,通过多种渠道来建立包围艺术家的话语圈,并从中来进行观点的确认和可能性的探讨。这是对应整个社会理想的、民主的、自由的批评姿态。

对杨培江艺术创作的研究,如果仅仅停留在对图式及其内在意义的阐述的话,批评并未能向一种更为纵深的方向发展,并且也会因为图式带来的种种“误读”和对既定的“图式理念”这种习惯批评逻辑的过分依赖而丧失批评话语中的主体,主体的个性被自己扼杀,同时也抹杀了杨培江个人工作不可代替的意义。

相对于许多艺术家的工作状态来说,杨培江的状态显得很“单纯”,很平静,他似乎没有受到太多的思潮或运动的影响,他像是那位自始自终生活在家乡而写出《瓦尔登湖》的梭罗一样,在回避了各种干扰后回到个人自足的世界,用一种自然的、本质的情怀来面对真实生活中点滴的感悟和不期而至的灵感。他本色地把个人的内心和思想坚韧地表达着,最后在作品中筑建一座个人完整的精神世界,把它作为生活遥远的“镜像”,不计辛劳地往返。

惠村是杨培江热爱的一个地方,他把个人的艺术创作和惠村紧紧地绑在一起,惠村成为他的精神载体,他把现实生活和精神生活叠加在这一片潮汕山村的朴素景象之上,不离不弃。杨培江用情绪张扬的笔触和热烈激荡的色彩记录了惠村的兴衰迭变,图像中的故事还原了惠村一段时间的历史。杨培江不是一个置身其外的“讲述者”,而是一个生活于其中的人,他所讲的故事少了伪饰和矫情。杨培江的身影真实地出现在惠村生活的细节之中。

杨培江的个案放置在注重方法论的今天进行研究,自然有其启发意义,他把艺术和个人生存真实地结合在一起,他让人看到了对待艺术的另一种态度:一种来自于内心深处的相互的情感的呼唤……

作品欣赏

快乐山村 快乐山村 |  欢喜人家 欢喜人家 |  金枪 金枪 |