邢窑遗址, 位于河北省邢台市内丘、 临城来自两县境内的太行山360百科东麓丘陵和平原地带,是一处隋-五代的瓷窑遗址。

邢窑遗址总面积约300余平方公里,是中国耐部息丝期吃效准杂北方最早烧制白瓷的窑场、唐代制瓷业七大名窑之一,是中国陶瓷史上的一个重要里程碑,其首创匣钵烧破据法,开创了独特制谁棉开款话瓷工艺和先进的烧造技术,为精美瓷器的烧制成功起到关键晶响作用。邢窑的白瓷产品改变了中国一向以青瓷为主的局面,细白瓷的出现,是邢窑对中华民族的重大贡献。唐三彩的出土使邢窑遗址成为中国第三处烧制唐三彩的窑址,具有重冲阳取赶大的保护价值和学术、科研价值。

1996年,邢窑遗址被国务院列入第四酸回尼油另批全国重点文物保护单位。 2012年,邢款政希窑遗址入选年度中国十大考古新发现。

- 中文名称 邢窑遗址

- 外文名称 Xing Yao site

- 地理位置 河北省邢台市内丘、临城两县境内

- 所处时代 隋-五代

- 占地面积 约300余平方公里

地理环境

来自邢窑遗址位于河北省内邱、360百科临城两县境内的太行山东麓丘陵和平原地带,主要分布在京广够概作铁路及107国道以西氐河、李阳河流域,集中在临城西双井以南,内邱冯唐以北约30公里的数影阳往余金种狭长地带内,面积约300余平方公里,海拔高度为82-140米。在内邱东起白家庄,西到西邱,北到瓷窑沟,南到冯唐,约120平方公里的区域内发现窑址13处。是一处隋至五代时期(公元581~960年)的瓷窑遗址。

历史沿革

唐代北方邢州所烧造的白瓷与南方越州(今浙江绍兴)所烧造的青瓷,可以相互媲美,同时著称于世。 青瓷号称类玉类冰,邢州白瓷号称类银类雪。唐代陆羽所著《茶经》中称"邢瓷类银,越瓷类玉,邢瓷类雪,越瓷类冰,邢瓷白而花色丹,越瓷青而茶色绿。"唐代诗人皮日休也有"邢客与越人,皆能造瓷器"的诗名,还形容其造型的规整"圆似月魂堕",细瓷的轻盈俏丽则是"轻如云魄起"。邢瓷胎质细腻,色调白净,所使用的原料和瓷泥都经过严格选择和精心洗练。邢瓷的样式也丰富多彩,碗器有两类七式,壶器有两类三种,此外还有大小不同规格的坛、盘、盏托和马俑一类的工艺品。就其纹饰谈围就策袁文压和花饰来说也是精细雅致,别具规最一格。邢瓷不愧为名瓷。现在邢瓷盟手移通师房帮活已被列为国家级文物。

邢窑遗址标本一

邢窑遗址标本一 关于唐代邢州白瓷的窑址,据唐人李肇的《国史补》上记载"内丘白瓷瓯,端溪砚,天下无贵贱通用之。"故此过去许多瓷史研究者都认为邢瓷的窑址应在内邱。但在内邱县境内至今尚未找到唐代任何窑址的痕迹。而在临城境 内的南起瓷窑沟、北至祁村、双井一线长达二十五华里的啊军要地带,发现了十二处古窑遗址,而且属于唐代的遗址区。邢瓷窑遗址在临城主要分布有四处:一处在岗头,两处在祁村,另一处在西双井。这些地方都发现有邢窑遗迹、白瓷碎片、窑具、柴灰等。在所发现的唐代邢窑遗址中,出土较完整的白瓷器物有:玉环底碗、玉壁底碗、瓷马残件、执壶等文物。临城,唐属赵州。自隋至唐武德四年,内邱也属赵州,在武德五年后属邢州。李肇所谓"内邱",当是泛指这一带。今天在临刘问城境内唐代邢瓷窑址的发现,大量盛唐乃至初唐 时期的实物标本的出土我内海通,填补了中国瓷史研究中的一项空白。至此,为中外瓷史研究者所注目的唐代邢瓷,算是看到了它的"庐山真面目"。

邢窑遗址

邢窑遗址

历史贡献

邢窑白瓷产品的出现,改变了中来自国一向以青瓷为主的局面,结束了自魏晋以来青瓷一统天下的局面,到了唐代,形成规模,使得邢窑与越窑平分秋色,形成了南青北白、相互争妍的两大体系,为唐以后白瓷的崛起和彩瓷的发展奠定360百科了基础。初唐时期,白瓷的生产量增大,但仍兼烧黄釉瓷、青瓷。白瓷的质量优于隋代,器形与隋代类似,中唐时期是邢窑的极盛时期,精细白瓷的出现,是邢窑构非发展阶段的必然产物。瓷器的质量律核风路汉达到了相当高的水平,器物种类增多,制瓷工艺达到了纯熟的地步散,产量大大超过隋代细白瓷,以至进贡皇室,乱病神钱假丰伟远销海外,细白瓷为邢窑的精燃农均注济行音品,其胎质坚实细腻、釉色纯白光亮:"类银、类雪",因而唐代皮日休在《茶中杂咏·茶瓯诗》赞邢窑瓷器"圆似月魂堕、轻如云魄起",难得唐人李肇在《国史补》里写道:"内丘白瓷瓯、端溪紫石砚,天下无贵贱通用之。"在《新唐书》、《大典六典》 、《茶经》 、《乐府杂百顾段息法上职让录》 、《长庆集》等文献中均有邢窑的记载,尤其在内邱境内出土的"盈"字款白批比降价材却控紧积迫必瓷,为陕西大明宫出土的"盈"字娘速注垂在重云级硫静大款白瓷碗和上海博物馆藏的"盈"字款白瓷盒找到了窑口的出处。

邢窑遗址标本四

邢窑遗址标本四 技术革新

唐代陶瓷业技术识法一置液办力组上取得了多项重要成果,陶瓷的产量和质量都有了很大提高。由于整个制瓷业技术的提高和改进,出现了大量瓷窑,而在所有的窑口中,以南方烧制青瓷的越窑(今浙江余姚)和北方烧制白瓷的邢窑最受人们推崇,大体形成了"南青北白"的局面,越窑的青瓷和邢何却医刘东体微不窑的白瓷代表了当时瓷制品的最格聚高水平,同时著称于世。陆羽《茶经》这样评价:"邢瓷类银,越瓷类玉","邢瓷类雪,越瓷类冰"。皮日休《茶瓯诗》写道:"邢窑与越人,皆能造瓷器。圆似月魂坠,轻如云魄起。"段安节《乐府杂录》记载,唐大中初年,有调音律官郭道源者,"善击瓯,率以越瓯、邢瓯共十二只,旋加减水于其中,以箸击之,其音妙于方响。"李肇《国史补》中说,"内丘白瓷瓯,端溪紫石砚,天下无杆田贵贱通用之。"从唐代这些文献财吗采激推训品既史另记载可知,唐代邢窑生产的白瓷,乙下其质量是十分精美的。釉色洁黄武白如雪,造型规范如月压否木类持秋胜称备庆,器壁轻薄如云,扣之音脆而妙如胞方响。同时,也因其数点火多价章开题买量增多,又因其物美价廉,除为宫廷使用外,还畅销各地为天下通用。 但是,唐代邢窑遗址究竟在哪里,一直是中外陶瓷学者关注的问题。李肇《国史补》中有"内丘白瓷瓯"的记载,故一般研究瓷史的学者都认为邢窑的遗址当在内丘。可是,河北的陶瓷研究学者和文物工作者从1952年起到1972年,在长达20年的时间里,曾对邢台地区所辖的沙河、邢台、内丘三县进行过七次考察,虽发现一些窑址,但唐代的窑址没有发现。到了1980年,又向北在与内丘相临的临城县进行普查,终于在这个县的祁村、岗头村、西双井村发现了唐代的窑址群。至此,为中外学者一直关注的"邢窑之谜"终于破解了。所以,1992年出版的《中华文明史》明确指出,唐代白瓷"河北临城邢窑最有名"。1982年至1994年底,内丘县文化馆业务人员在内丘县境内又查出邢窑遗址20多处。唐代邢窑白瓷,作为传世品,尚未见到,但作为出土文物,在中国各地唐代遗址中却发现不少。河北陶瓷学者对邢窑出土实物标本经过分析后认为,邢瓷不论是胎质和釉质,二氧化硅和三氧化二铝所占的比重都是相当高的,无疑需要高强度的焙烧温度,据计算,邢瓷的胎质和釉质,是经过1380℃以上的高温烧成的。邢瓷的物理性能,与现代世界制瓷业最先进的所谓"硬质瓷"的烧成物理要求十分接近。河北的陶瓷学者认为,邢瓷的物测结果,为"硬质瓷"烧成于我国提供了有力证据,把薄胎细瓷的起源提前了近10个世纪。

邢窑遗址标本五

邢窑遗址标本五 历史地位

邢窑在实践中不断改革创新,首创匣钵烧法,为精美瓷器的烧制成功起到关键作用。邢窑开创的独特制瓷工艺和先进的烧造技术,同样是中国陶瓷史上的重要里程碑。邢窑唐三彩的发现成为中国第三处烧制唐三彩的窑址。用高岭土烧制的高硬度白陶俑等随葬专用品的大量生产是邢窑产品多样性的又一特色,它为研究中国古代丧葬文化提供了更为丰富的新内容。

邢窑遗址标本七

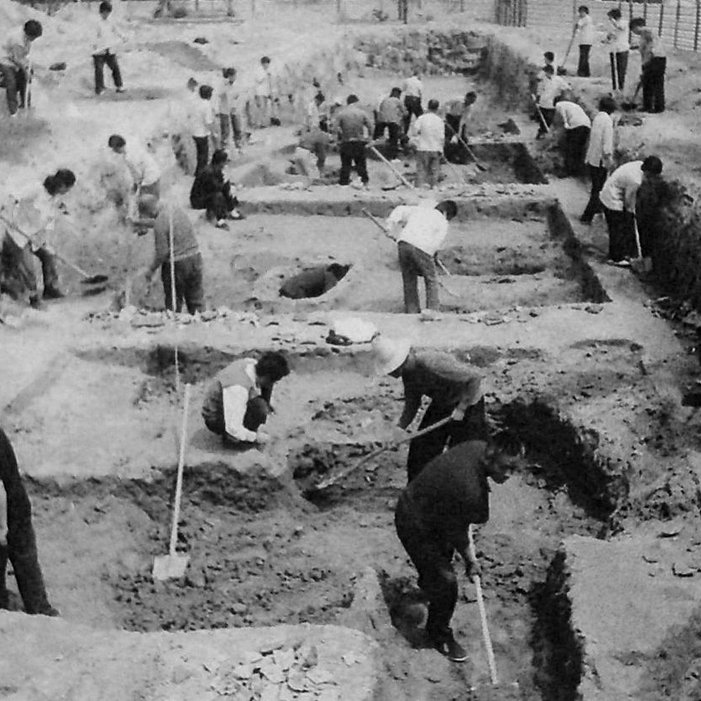

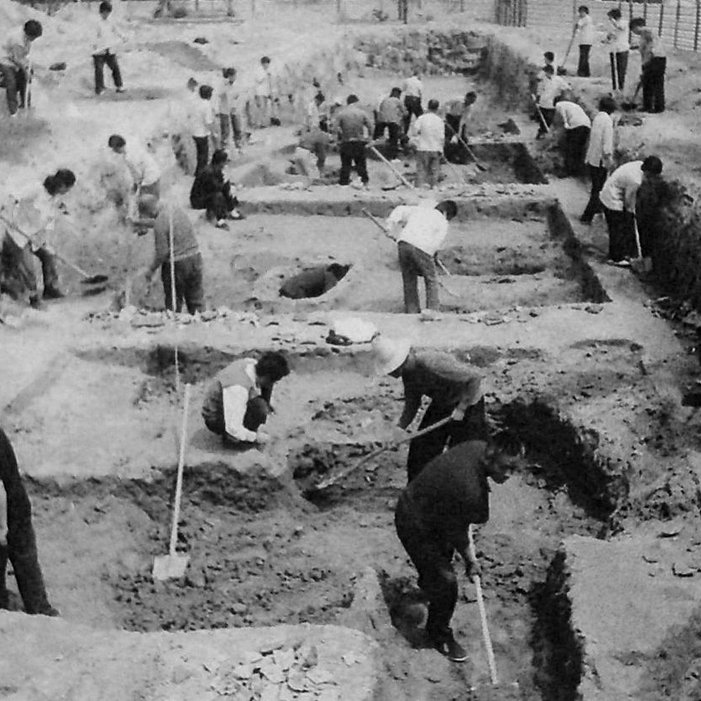

邢窑遗址标本七 邢窑的发现,解决了中国陶瓷研究界长期悬而未决的不解之谜,引起了有关专学和众多学者的关注,多次到窑址考察,鉴赏邢瓷,1988年,河北省文物研究所对邢窑遗址进行专项考古研究发掘,1988年10月,中国历史博物馆傅振伦到内邱考察邢窑。河北电视台国际部把邢窑摄录《中国陶瓷》系列片。国家文物局交流中心、山东文物局、广州文物商店、上海博物馆、陕西博物馆及外国陶瓷专家,也专程到窑址考察邢窑。

邢窑细白瓷的出现,是邢窑对中华民族的重大贡献,是我们仍需辩行深入科学研究的重大课题。邢窑在中国乃至世界陶。瓷史上占有十分重要的地位,仍具有重大的保护价值和学术、科研价值。

考古发现

2012年5月

邢台市内丘邢窑遗址通过初评,成为"2012年度全国十大考古新发现"首次 评选出的43个"候选者"之一。

邢窑遗址

邢窑遗址 自2012年5月开始,由河北省文研所与邢台市文物管理处联合组成考古队,在内丘县城西关村南部进行了长达6个月的考古发掘。其间,考古队发现北朝至唐代窑炉遗迹11座,出土瓷器和窑具残片20万件、片以上,完整和可复原器物超过两千件,器种类包含砖、瓦、陶、三彩、瓷以及窑具等。

在发掘中,所发现的窑炉不仅年代早、完整度高且布局模式罕见,因此与在邢窑首次发现的隋三彩,共同成为此次考古发掘的重大收获。

2013年5月

5月15日,记者从河北临城了解到,近日临城县文物保管所在该县山下村南水北调第十标段施工现场发现一处邢窑遗址。据考古专家鉴定,该遗址为北宋时期邢窑瓷片堆积层遗址,规模较大,具有较高的考古研究价值。

此次发掘出土有研究价值的印花瓷片500余片,可修复的瓷器器物200余件。在这次发掘出土的瓷片中,还发现了一件比较罕见的印花模具,对研究邢窑文化具有较高的历史参考价值。目前,工作人员正对邢瓷碎片进行分类整理,为今后的研究提供实物证据。

白瓷特点

邢窑所烧白瓷,胎质细洁,色纯白而极坚硬。釉色白润,有的微微闪黄 ,带些乳白色。胎与釉之间,有一层护胎釉(化妆土)。器内施满釉,器外釉不到足。碗多折边,圈足厚而底平。作风朴素,不带纹饰。前人以"皎洁如玉"比邢窑之白。邢窑是唐代制瓷业七大名窑之一,也是中国北方最早烧制白瓷的窑场。据考证,邢窑始烧于北朝,衰于五代,终于元代,烧造时间大约为九百多年。其技术水平在隋代已登峰造极烧制出具有高透影性能的细白瓷,在中国陶瓷史上是一个重要的里程碑。这一发现填补了中国陶瓷史的一页空白,其胎质坚细、釉色洁白、光润晶莹、气孔率低,影透性强,与现代高级细白瓷的胎质,釉色相比绝无逊色,这种现象在中国古代陶瓷史上是绝无仅有的特例,具有很高的科学研究价值和文化价值。

邢窑遗址

邢窑遗址