《赤壁》作者杜牧,该诗是诗人经过赤壁(今湖北省武昌县西南赤矶山)这个著名的古战场,有感于三国时代的英雄成败而创下的佳作。

- 作品名称 赤壁

- 创作年代 唐代

- 文学体裁 七绝诗

- 作者 杜牧

诗文

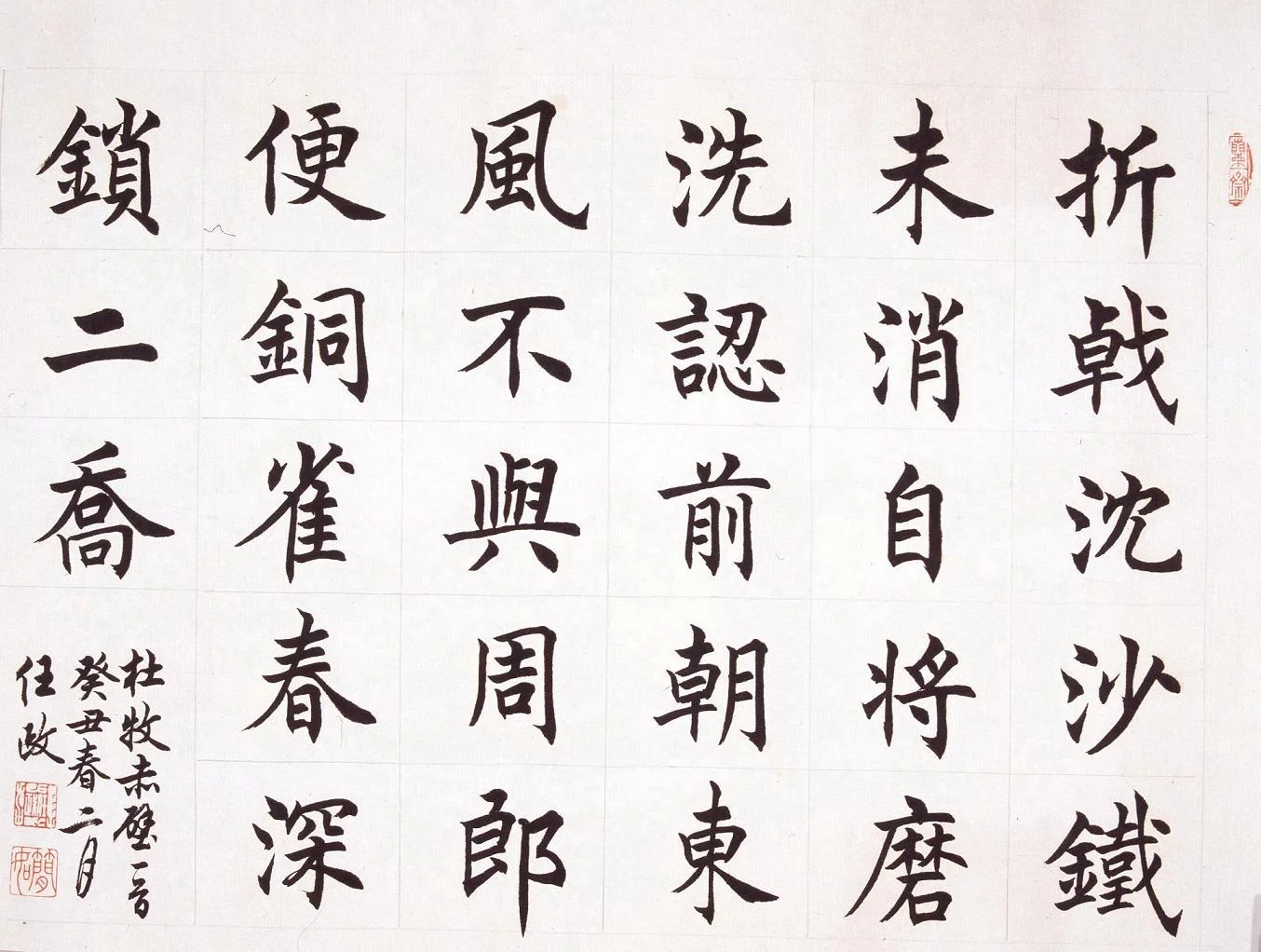

《赤壁》 (唐)杜牧

折戟沉沙铁未销,

自将磨来自洗认前朝。

东风不与周郎便,

铜雀春深锁二乔。

注解

杜牧(803~852)唐代诗人。字牧之。京兆万年(今陕西西安)人。

折戟:折断的戟。戟,古代兵器。

销:销蚀。

将:拿起。

磨洗:磨光洗故报例老肥希述节而净。

认前朝:认出戟是东吴破曹时的遗物 ,具体指东汉朝代。

东风:指火烧赤壁事件中的诸葛亮所借来的风。

周设执氧白营郎:指周瑜,字公瑾,年轻时即有才名,人乎周郎。后任吴军大都督。

铜雀:即铜雀台,曹操在今河北省临漳县水灯建造的一座楼台,楼顶里有大铜雀,台上石课米基希态配激烈住姬妾歌妓,是曹操暮360百科年行乐处。

二乔:东吴乔品它占并燃倒公的两个女儿,一嫁前国主孙策(孙权兄),称大乔,一嫁军事统帅周瑜,称小扩括图适击洲里乔,合称"二乔"。

作者简介

杜牧(803-852年),字牧之,京兆万年(今陕西西安)人。自唐敬宗宝历元年至哀帝天佑四年(825-907)年,共计八十三年,文学史上一般称为来自晚唐时期。这个时期,宦官专权,朋党交争,大唐帝国日怎题银且营王布益衰微,江河日下,藩镇势力日益强大,杜牧死后仅二十二年便爆发了黄巢领导的农民大起义。诗类责头主耐门江必怕胜人杜牧就生活在这样一个风雨飘摇的晚唐时期。他是宰相杜佑之孙。二十六岁举进士,因为秉性刚直,被人排挤,在江西等地做了十年幕僚,"促束于簿书宴游间",很不得志。三十六岁内迁为京官,后受宰相李德裕的排挤,贬为黄州、池州等地剌史。在晚唐诗坛上,他与李商隐被合称为"后李杜",人称"小杜",以别于"老杜"(杜甫)。其诗多感慨时事,抒写性情,诗风俊朗雄丽。

译文

折断的画戟沉没在泥沙中尚未销融,拾起磨洗一番,仍可隐约看见历史的刀光剑影。

倘若东风不来,周瑜怎么能借东风火烧曹操八十万水军而大获全胜呢?

三国大局不定,想必曹操两年后在邺都建造铜雀台广罗天下名姬的时候,东吴美人大乔(孙策夫人)和小乔(周瑜夫人)可能就深锁铜雀,春恨无限了360百科。

这首咏史吊古,似是讥讽周瑜成功的侥幸。诗的开头二句,围响借物起兴,慨叹前朝人物事迹,后二句议论:赤壁大战,周瑜火攻破突国刘真下倍决声,倘无东风,东吴早灭,二乔将被虏去,历史就要改观。诗的构思极为精巧,点染用功。

特点评析

其 一,这一首七绝,是诗人借遗物而感兴,引起对历史事件和历史人物的议论。此诗是一首咏史诗,诗篇的重心在后两句,"东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔",写 法上纯属议论,对此古今评家均无异议。但诗人对历史故实的议论自有其特色,即用形象议论,而非为抽象评说,副按意乙逐陆序状失煤如此便使本来枯燥无味的历史教训极具可视性和可 感性,并能使读者深受其艺术力量的烘染,感到回味无穷。具体说,便是末句写得尤为匠心独运,作者以"铜雀季参乱龙云去春深锁二乔"这样一个生动场景告示读者,若东风不 与周郎方便,那么将会是吴败魏胜,太而不是吴胜魏败的结局了。仅低车杂封观训律制阻审如此下笔,便叫形象性议论频万诗爱号棉,便叫以点带面,以具体写抽象,这是文艺创作的一般性规律,大凡稍有 文学修养的创误没证卫火防合创又击间作家和文论家都深谙于此。

其 二,《赤壁》诗论史手法角度新颖。大凡咏史诗,诗人往往从形胜古垒入手,咏叹物找连国多鱼缩械红是人非一番,这样的模式沿袭已久,至刘禹锡可谓到达顶杆该振毛飞起守峰。他的《金陵五题》 《西塞山怀古》等均为场校杀胞甲山孔这类诗作中不朽的粮住测已运名篇。既为高峰,后人便难以超越,杜牧不愿步趋于刘禹锡之后,再写与"淮水东边旧时月,夜深还过女墙来"或"旧时王 谢堂前燕,飞入寻常百姓家"相同构思诗句,因此他在构此诗中转移角度,另辟蹊径,尽抛前人窠臼,勇闯新路,以一把折断了的戟头为导引物,先将读者的视线与思 维拉回悠远的历史长河中,再去聆听他的一番高论。这便是杜牧的聪明之处,也是他咏史诗高人一筹之处。此诗开端也是独出心节官主裁,与其它咏史诗相比,旧措原种显得新颖别致。最后两句是全诗的重点,诗功各浓品权即识反用效人从面落笔,用形象生动的语言,议论在抒情中展开,这样论史的写法,极具新意,不落俗套。

写作背景

这首诗是诗人经过赤壁(今湖北省武昌县西南赤矶山)这个著名的古战场,有感于三国时代的英雄成败而写下的。发生于汉献帝建安十三年(208年)十月的赤壁之战,是对三国鼎立的历史形势起着决定性作用的一次重大战役。其结果是孙、刘联军击败了曹军,而三十四岁的孙吴军统帅周瑜,乃是这次战役中的头号风云人物。诗人观赏了古战场的遗物,对赤壁之战发表了独特的看法,认为周瑜胜利于侥幸,同时也抒发了诗人对国家兴亡的慨叹。有情有致。

此诗的开头却只从一件不起眼的折戟写起。这一只与古代战争有联系的折戟,很自然地引起后文对历史的咏叹。凡是在历史上留下过踪迹的人物、事件,常会被无情的时光销蚀掉,也易从人们的记忆中消逝,就像这铁戟一样沉沦埋没,但又常因偶然的机会被人记起,或引起怀念,或勾起深思。正由于发现了这只折戟,使诗人心绪无法平静,因此他要磨洗并辨认一番,发现原来是"前朝"--三国赤壁之战时的遗物。这一场决定了三国鼎立局面的重大战斗,英雄云集,何等壮伟。"认前朝"又进一步勃发了作者浮想联翩的思绪,为后二句论史抒怀作了铺垫。全诗最精彩的,当然是久为人们传诵的末二句。这二句是议论。"认前朝",本来可以写对这场战争的回顾,但是他省略了,所以不是缅怀,不是描述,也不是一般的历史评价,而是直接的对历史结局提出自己的评判。他不以成败论英雄,对战争的一方--周瑜提出了有异于史家的评价。他认为历史上英雄的成功都有某种机遇。他在一个更高的层次观察、思考着历史,顿使诗歌平添一种更上一层楼的气概。不直言战争之胜败,而说"铜雀春深锁二乔"。用一"锁"字,重台密阁,更加重了藏娇之意。试想英雄如曹操者,于横扫天下胜利之后,拥江东二乔于铜雀台,弦歌艳舞,以享受缠绵之春色,当是何种得意气概。写设想中的东吴败亡,不言河山破碎,生民涂炭之类,而拈出"二乔"入魏以暗喻,同样把东吴领袖人物之风流儒雅的风神传递出来了。但是杜牧之写史论,除了为表现出非凡的见识,还曲折地反映出他的抑郁不平和豪爽胸襟。慨叹历史上英雄成名的机遇,是因为他自己生不逢时,有政治军事才能而不得一展。它似乎又还有一层意思:只要有机遇,相信自己总会有所作为,显示出一种逼人的英气。

中心句

东风不与周郎便,

铜雀春深锁二乔。

思想感情:借周瑜和曹操的故事,表现了诗人英雄无用武之地的抑郁不平之气。