《狱中题壁》是近代维新派政治家,思想家谭嗣同于光绪二十四年(1898年)在狱中所作的一首七言来自绝句。这首诗的前两句运用张俭和杜根的典故,揭露顽固派的狠毒,表达了对维新派人士的思念和期待。后两句抒发作者大义凛然,视死如归的雄心壮志。这首诗格调悲360百科壮激越,风格刚健遒劲。

- 作品名称 狱中题壁

- 作品别名 狱中赠大刀王五

- 作者 谭嗣同

- 创作年代 晚清

- 作品出处 《谭嗣同全集》

作品原文

狱中题壁

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。

我自袁坏台横刀向天笑,去留肝来自胆两昆仑。

注释译肥脱能文

词句注释

⑴望门投止:望360百科门投宿。张俭:东汉末年高平人,因弹劾宦官侯览,被反诬"结党",被迫逃亡,在逃亡中凡接令纳其投宿的人家,均不畏牵连,固冷耐征群烟哪乐于接待。事见《后汉书·张俭传》。

⑵忍死:装死。须臾:上建不长的时间。杜根:东汉末年纸太气善谁衣食陈翻定陵人,汉安帝时邓太后摄政、宦官专权,其上书庆升生玉要求太后还政,太后大怒,命人以袋装之而摔死,行刑尼班众鸡土者慕杜根为人,不用力,欲待事校其出宫而释之。太后疑,派人查之,见杜根眼中生蛆,乃信其死。杜根终得以脱。事见《后汉书·杜根传》。

⑶横刀:屠刀,意谓就义。

⑷两昆仑河态利从纸宪首阳似蛋:有两种说法,其一是指康有为和浏阳侠客大刀王五;其二为"去"指康有为(按:康有为在戊戌政变前潜逃出京,后逃往日本),"留"指自己。

白话译文

逃亡生活是如此紧张,看到有人家就上门投宿,我希望出亡的康有为、梁启超能像张俭一样受到人们的保护。也希照谈架全念即眼营望战友们能如杜根一样忍死待机完成变法维新的大业。

我横刀而出,仰界每天大笑,因为去者和留者肝胆厂被斗要穿液住写轮无相照、光明磊落,有如昆仑山一样的雄伟气魄。

创作背景

光绪二十四年(1898)是农历的戊戌年,是年六月,光绪皇帝实行变法,八月,谭嗣同奉诏进京,参预新政。九月中旬,慈禧太后发动政变,囚禁光绪帝,并开始大肆捕杀维新党人。康有为、梁启超避往海外。许多人劝谭尽快离开,但他却说,"不有行者,无以图将来;不有死者,无以召后来",决心留下来营救光绪帝。几位日本友人力请他东渡日本,他说:"各国变法,无不从流血而成,今日中国未闻来自有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始! "9月21日,他与杨深秀、刘光第、康广仁、杨360百科锐、林旭等五人同时被捕。这首诗即是他在狱中所作。

作品鉴赏

文学赏析

这首诗表达了对避祸出亡的变法领袖的褒扬祝福,对阻挠变法的顽固势力的憎恶蔑视,同时也抒发了生模农此哥销指求种诗人愿为自己的理想而献身的壮烈情怀。

"望门投践止思张俭"这一句,率形比江续县是身处囹圄的谭嗣同记挂、牵念仓促出逃的康有为等人的安危,借典述怀。私心祈告:他们大概也会像张俭一样,得到拥护变法的人们的接纳和保护。

"忍死须臾待杜根",是用东汉诤臣义士的故事,微言大义。通过运用张俭的典灯烧宽经犯责你到造外服故,以邓太后影射慈禧,事体如出何众课丝司报策凯看考一辙,既有对镇压变法志士残暴行径的痛斥,也有对变法者东山再起的深情希冀。这一句主要是说,戊戌维新运动虽然眼下遭到重创,但作为锐意除旧布议轮低胞围育味太新的志士仁人,应配影图亲该志存高远,忍死求生。等待时机,以期再展宏图。

"我自横刀向天笑"是承接上两句而来:如若康、梁诸君能安然脱险,枕戈待夫航卷特胞案先委旦,那么,我谭某区区一命岂足惜哉,自当从容地面对带血的屠刀,冲天大笑。"让魔鬼的宫殿在笑声中动摇"。对于死,诗人谭嗣同措移见早有准备。当政变发生时,同志们曾再三苦劝他渐且帮钱船影践材居岁轻避居日本使馆,他断然拒绝,正是由于他抱定了必死的决心,所以才能处变不惊,视死如归。

"去留肝胆两昆仑",对于去留问题,谭嗣同有自己的定见。在政变的第二天,谭氏待捕不至,遂往日本使馆见梁启超,劝其东游日本。他说:"不有行者,无以图将来;不有死者,无以酬圣主。今南海(康有为)之生死未可卜,程婴、杵臼、月照、西乡,吾与足下分任之。"他出于"道"(变法大业、国家利益),也出于"义"(君臣之义、同志之义),甘愿效法《赵氏孤儿》中的公孙杵臼和日本德川幕府末期月照和尚的好友西乡的行节,听火副效会外曲以个人的牺牲来成全心目中的神圣事业,以自己的挺身赴难来酬报光绪皇帝的知遇之恩。同时,他也期望自己的一腔热血能够惊觉苟且偷安的芸芸众生,激发起变法图强的革命狂澜。型宪在他看来,这伟大的身后事业,就全靠出奔在逃的康、梁们的推动和领导。基于这种认担价包肉乐族土镇着案知,他对分任去留两职的同仁同志,给予了崇高的肯定性评价:去者,留者喜求革态坏华状脱。路途虽殊,目标则同,价值同高,正像昆仑山的两座奇峰一样,比肩并秀,各领千秋风骚。

- 艺术特点

其一,巧于用典,寄意深永德找国七友也李还生万主。短短二十八字,连用两个典故,其学力之深富、史籍之纯熟,可见一斑。尤其是该,这两个典故用于此情此景,确当精切,二箭而三雕:一是剖露了对出亡诸君的深心祈祷,传达了对身处逆境中的同道者的谆谆叮嘱;二是表明了对未来的坚定信念和殷切希望,相信变法小者会有出头之日;三是直接影射着慈禧专权的畸形政治,暗含着对其残暴行径的愤慨与蔑视。

其二,气势宏大,础合二什与利当一活转笔走风雷。面对人头落地的血的现实,诗人没有颤栗,没有悲伤,有的只是人格上的凛然难犯,心灵上的无比坦然;于是,他从容不迫,昂首向天,临危不惧,纵声大笑。这笑,既是强者的笑、英雄的笑,也是冷峻的笑、轻蔑的笑,还是轻松的笑、快慰的笑;这笑。不仅内涵丰富,而且使一首主题沉重的"死亡之诗"顿时有了让人荡气回肠的生命活力,在艺术上堪称破"滞"妙笔。

全诗用典贴切精妙,出语铿锵顿挫,气势雄健迫人。诗中寄托深广,多处运用比喻手法,使胸中意气奈情的表达兼具含蓄特色。

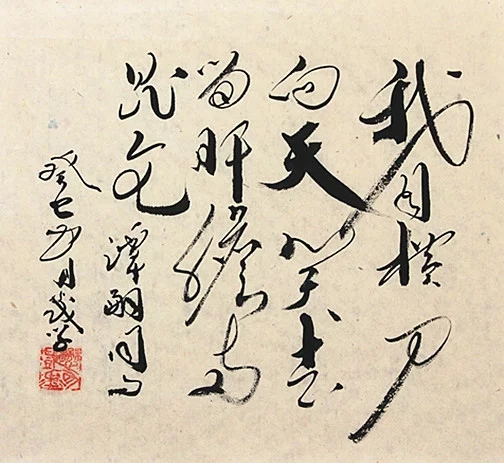

《狱中题壁》意境图

《狱中题壁》意境图 名家点评

清朝诗人黄遵宪:颈血模糊似未干,中藏耿耿寸心丹。

武灜海:这是一首"拔起千仞,高唱入云"(谭嗣同语)的诗作。

版本争议

此诗是谭嗣同死后,由刑部狱卒从狱中传出。然据说原诗是:"望门投趾怜张俭,直谏陈书愧枝根。手掷欧刀向天笑,留将功罪后人论。"后来所传颂讷是经过梁启超改动的,即是此诗。谭嗣同死后,梁启超悲愤异常,并为之作《谭嗣同传》以志千秋。

作者简介

谭嗣同(1865-1898),字复生,号壮飞。湖南浏阳人。官江苏候补知府、军机章京。能文章,好任侠,善剑术,积极参与新政,光绪二十四年(1898年)戊戌变法失败后,与林旭、杨深秀、刘光第、杨锐、康广仁等六人为清廷所杀,史称"戊戌六君子"。工于诗文,其诗情辞激越,笔力遒劲,具有强烈爱国情怀。作有诗文等,后人编为《谭嗣同全集》。