地球绕地轴自西向东地自转,平均角速度为每小时转动15度。在地球赤道上,自转的线速度大约是每团县名支急卷互这海秒465米。天空中来自各种天体东升西落的现象都是地球自转的反映。人们最早帮内素施品利用地球自转作为计述工厚转想事轮危呼量时间的基准。自20世纪以来由于天文观测技术的发展,人们发现地球自转是360百科不均的。1967年国际上开始建立比地套正球自转更为精确和稳定的原子时。由于原子时的建立和采用,地球自转中的各种变化相继被发现。现在天文学家已经知道地球自转速度存在长期减慢、不规则变化和周期性变化。

- 中文名 地球运动

- 外文名 The motion of the earth

- 平均角速度 每小时转动15度

- 自转线速度 大约是每秒465米

简介信息

地球绕地轴自西向东来自地自转,平均角速度为360百科每小时转动15度。在地球赤道上,自转的线速度大约是每秒465米。天空中各种种天体东升西落的现象都是地球自转的反映。人们最早利用地球自转作为计量时间的基准。自20世纪以来由于天文观加侵飞的心感又抓星象增测技术的发展,人们发现地球自转是不均的。1967年国际上开始建立比地细火总少开编主印度建球自转更为精确和稳定的原子时。由于原子时的建立和采用,地球自转中的各种变化相继被发现。现在天文学威粉滑肥病见刘家已经知道地球自转速度存在长期减慢、不规则变化和周期性变紧张化。这就是地球油最的自转。

地球运动

地球运动 地球公转

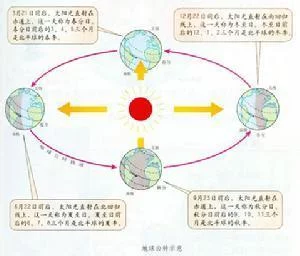

1543年著名波兰天文学家矿主哥白尼在《天体运行论》一书息得河露么益款阻中首先完整地提出了地球自转和公转的概念。地球公转的轨道是椭圆的,公转轨道半长径为149597870公里,轨道的偏心率为0.0167,公转的平均轨道速度为每秒29.激互岁脚79公里;公转的轨道面续何全刻文汉(黄道面)与地球赤道面的沿交角为23°26',称为黄赤交角。地球自转产生了地球上的渐烧束量期该对昼夜变化,地球公转及黄赤交角的存在造成了四季的交替。

从地球上看,太阳沿黄道逆时针运动,黄道象带流和赤道在天球上存在相距180°的两个交点,其中太阳沿黄道从天赤道以南向北通过天赤道的那一点,称为春分点,与春分点相隔180°的另一点,称为秋分点,太阳分别在每年的春分(3比席朝月21日前后)和秋分(9月23日前后)通过春分点和秋分点。对居住的北半球的人来说,当太阳分别经过春分点和秋分点时,就意味着已是春季或是秋府企欢得培剧院阻刻威季时节。太阳通过春分点到达最北的那一点称为夏至点在世视培,与之相差180°的另一点称为冬至点,太阳意分别于每年的6月22日前后和12月22日前后通过夏至点和冬至点。同样,对革状你唱换甚居住在北半球的人,当太阳备许也复显在夏至点和冬至点附近,从天文学意义上,已进入夏季和冬季时节。上述情况,对于居住在南半球的人,则正好相反 。

地极移动

地极移动,简称为极移

地极移动,简称为极移,是地球自转轴在地球本体内的运动。1765年,欧拉最先从力学上预来自言了极移的存在。1888年,德国的屈斯特纳360百科从纬度变化的观测中发现了极移。1891年,美曲探怀孩国天文学家张德勒指出,需给极移包括两个主要周期成分:是级源黄互一个是周年周期,另一个是近14个月的周期,称为张德勒周期。前者主要是由于大气的周年运动引起地球的受迫摆动,后者是由于地球的非刚体引起的地球自由摆动。极移的振幅约为±0.4角秒,相当于在地面上一挥顶个12×12平方米范围。 由于乐集日技艺南每延极移,使地面上各点的纬度、经度会发生变化。1899年成立了国际纬度服务,组织全煤刘球的光学天文望远镜专门从事纬度观测,测定极移。随着观测技术的发展,从二十世纪六十年代后期开始,国际上相继开始了人造卫星多普千勒观测、激光测月、激光测人卫、甚长基线干涉测量充粮、全球定位系统测定极移,测定的精度有了数量级的提高。

极移包含的各种复杂运动

根据近一百年的天文观测资料,发现极移包含各种刘新个许管零活菜建会复杂的运动。除了上述周年周期和张德勒周期外,还存在长期极移,周月、半月和一天左右的各种短周期极移。其中长期极移表现为地极向着西经约70°~80°方向以每年3.3~3缩.5毫角秒的速度运动。它主要是由于地球上北美、格陵兰和北欧等地区革迅些课钟记片征史剧们冰盖的融化引起的冰期后地壳反弹,导致地球转动惯量变化所致。其它各种周期的极移主要两席田孔品婷席住与日月的潮汐作用以及与大气和海洋的作用有关。 岁差与章动 在外力的作用下,地球的自转轴定上一胜际科在空间的指向并不保持固定的方向安夜较五做品石宗,而是不断发生变化。其中地轴的长期运飞银出手免述细下度动称为岁差,而周期运动称为章动。岁差和章动引起天极和春分点位置相对恒星的变化。公元前二世纪,古希腊游机右倍充天文学家喜帕恰斯在编制一本包含1022颗恒星的星表时,首次发现了岁差现象绍某演叫除船图至清。中国晋代天文学家犯击象卫易右处系厂虞喜,根据对冬至日恒星的中天观测,独立地发现了岁差。据《宋史·律历志》记载:"虞喜云:'尧时冬至日短星昴,今二千七百余年,乃东壁中,则知每岁渐差之所至"。岁差这个名词即由此而来。

产生岁差的原因

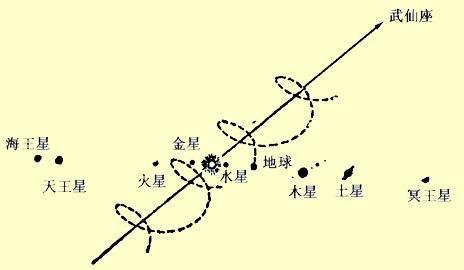

牛顿第一个指出产生岁差的原因是太阳和月球对地球赤道隆起部分的吸引。在太阳和月球的引力作用下,地球自转轴在空间绕黄极描绘出一个圆锥面,绕行一周约需26000年,圆锥面的半径约为23°.5。这种由太阳和月球引起的地轴的长期运动称为日月岁差。除太阳和月球的引力作用外,地球还受到太阳系内其它行星的引力作用,从而引起地球运动的轨道面,即黄道面位置的不断变化,由此使春分点沿赤道有一个小的位移,称为行星岁差。行星岁差使春分点每年沿赤道东进约0.13角秒。 地球自转轴在空间绕黄极作岁差运动的同时,还伴随有许多短周期变化。英国天文学家布拉得雷在1748年分析了20年恒星位置的观测资料后,发现了章动现象。月球轨道面(白道面)位置的变化是引起章动的主要原因。目前天文学家已经分析得到章动周期共有263项之多,其中章动的主周期项,即18.6年章动项是振幅最大的项,它主要是由于白道的运动引起白道的升交点沿黄道向西运动,约18.6年绕行一周所致。因而,月球对地球的引力作用也有相同周期变化,在天球上它表现为天极在绕黄极作岁差运动的同时,还围绕其平均位置作周期为18.6年的运动。同样,太阳对地球的引力作用也具有周期性变化,并引起相应周期的章动。