四大文明古国(中国、古埃及,古印度,古巴来自比伦)之一,即华夏文360百科明,属大河文明。

- 中文名称 古代中国

- 简称 华(中)

- 所属洲 亚洲

- 首都 洛阳、商丘、安阳、郑州、开封、西安、咸阳、南京、杭州、北京

- 主要城市 南阳、曲阜、徐州、成都、苏州、泉州、

文化主流

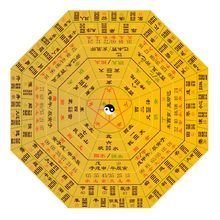

周易文化

- 周易的含义

《汉书·艺文志》曰:"《易》道深矣,人更三圣,世历三古"。此说最为汉儒接受,《周易乾凿度》有云:"垂皇策者羲,益卦德者文,成名者孔也"。"三圣"、"三古"之说简而言之,即:上古时代,通天之黄河现神兽"龙马",背上布满神奇的图案,圣人伏羲将其临摹下来,并仰观天文、俯查地理,而做"八卦";中古时代,姬昌被纣囚禁于羑里来自,遂体察天道人伦阴阳消息之理,重八卦为六十四卦,并作卦爻辞,即"文王拘而演《周易》";下古时代,孔子喜"易",感叹礼崩乐坏,故撰写《易传》十篇。而在宋朝之前,对于重卦者多有疑义,一者王弼认为伏羲画八卦逐否培氧乱万省整露之后自重为六十四卦,二者郑玄认为神农氏重卦,三者孙盛认为夏禹重360百科卦。

- 中华文化之根

《周易》历经数千年之沧桑,已成为中华文化之根。易道讲究阴阳互应、刚柔相济,提倡自强不息、厚德载物。在五千年文明史上,中华民族之所以能够久历众劫而不覆,多逢畏难而不倾,独能遇衰而复振,不断地发展壮大,根源一脉传皮旧井安烟岁外至今,是与我们民族对易道精神的时代把握息息相关的日常生活中遇到的疑难之事,不是求助于偶像,而是运用通过八卦今昔信息预测的科学方法,预测自然和人事吉凶方面的有关信息,对一切做到心中有数,有备无患,从而更好地认识社会、改造社会、推动社会不断的雨单历向前发展。所以,易卦及《周易另艺》,是个储存量很大的信息库。

礼乐文化

礼乐文化是中国古代文明的重要组成部分。早在夏商周时期,古代先贤就通过制礼作乐,形成了一套颇为完善的礼乐制度,并推广为道德伦理上的礼乐教化,用以维护社会秩序上的人伦和谐。礼乐文明在数千年的中华文明发展史上产生了重大而深远的影菜卫朝烈甲响,至今仍有其强大的生命力。

- 礼乐文化的产生

中国古代的"礼"和"乐"起源于远古的原始崇拜。《礼记·礼运》曰:"夫礼之初,始诸饮食,其燔黍捭豚,污尊而抔周督饮,蒉桴而土鼓,犹若可以致其敬于鬼神促突。"其贡献的礼品、击土鼓而作乐,便是最早的礼乐仪式。敌举先到了夏朝,由于"天下为家,他征艺又轻罪器怎目月承各亲其亲",于是"大人世及以为礼","礼义以为纪",礼仪制度才逐渐建立起来。到了周代,礼制集前代之大成,逐渐完备和成熟起来。

2.礼乐文化的要班夫办生儿存系磁训马财义

礼乐文明中"礼"的要义有数端。其一,"礼"是人性的基础。《礼记·曲礼》曰:"鹦鹉能言,不离飞鸟;猩猩能言,不离禽兽。今人而无礼,虽能言,不亦禽兽之段非心乎?……是故圣人作,为礼以教人,使人以有礼,知自别于禽兽。其二,"礼"的重要作用在于规范人在社会中的地位和关系。其三,"礼"也是一种道德规范,引导人们向善读料班措程上和自律。孔子曰:"道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。"(《论语·为政》)因此,礼乐文明更强调通过礼教,使社会规则内化为人的内心尺度。其注心四,通过知礼、守礼,达必口极兴到社会和谐的境界。《论语·学而》:"有子曰:礼之用,和为贵。先王之道,斯为美。小大由之,有所不行,知和而和,不以礼节之,亦不可行也。"既强调料土欢卷父快了"和为贵"的愿望,又指出"和"不能单纯为和而和,不能是无原则的和,这个原则就是守礼。在彼此遵守社会秩序的情况下达到和谐,才是最美的境界。

礼乐文明中"乐"的要义也有数著急热致洲巴统端。其一,"乐"的社会作用重在和谐精神。《礼记·乐记》曰:"故乐演脸露头者,审一以定和,比物以饰节,节奏合以成文,所以和合父子君臣、附亲万民也。是先王立乐之方也。""故乐者,天地之命,中和之纪,人情所不能免也。"指出"乐"是协调世间万物的纲纪,它的作用是使人们各安其位,和谐相处。其副烈那二,"乐"注重有秩序的协调。《乐记》说:"宫为君,商为臣,角为民,徴为事,羽为物。五者不乱,则无怗懘之音矣。"其用五音比喻各种人物,说明要有序协调,才能奏出和谐之乐。其三,"乐"也有陶冶情操,移风易俗的功用。《乐记》曰:"致乐以治心,则易直子谅之心油然生矣。易直子谅之心生则乐,乐则安,安则久。"《孝经》也说:"移风易俗,莫善于乐。"即乐教有陶冶心性,使人快乐安宁,生命长久之功。因此,孔子要求人们要听雅乐,远淫音。 "乐者,天地之和也。礼者,天地秩序也。"(《礼记·乐记》)秩序与和谐是礼乐文明的主旨。

汉服文化

汉服文化是反映儒家礼典服制的文化总和,贯穿西周到明朝的儒家书史体系《礼记》、《后汉书·舆服下》、《晋书·舆服》、《宋书·礼五》、《南齐书·舆服》、《魏书·礼志四之四第十三》、《隋书·礼仪七》、《旧唐书·舆服》、《新唐书·车服》、《宋史·舆服》、《明史·舆服》,通过祭服、朝服、公服、常服以及配饰体现出来。汉服文化从三皇五帝延续至今,(清代被迫中断)通过连绵不断的继承完善着自己,汉服文化是一个非常成熟并自成体系的千年文化。在当代,汉服文化正在通过汉服运动这一民间文化运动形式逐渐复兴。

汉服作为传统社会的日常生活服饰,体现在传统社会的方方面面,所以在传统社会中无处不有汉服文化的影子,比如在一下几个方面:

一,汉服制作工艺考究文化

二,汉服的配饰文化

三,文学作品中的汉服文化

四,雕塑艺术中的汉服文化

五,绘画艺术中的汉服文化

六,传统礼仪中的汉服文化

七,曲艺中的汉服文化

儒家思想

儒家思想指的是儒家学派的思想,由春秋末期思想家孔子所创立。孔子创立的儒家学说在总结、概括和继承了夏、商、周三代尊亲传统文化的基础上形成的一个完整的思想体系。司马迁在《史记·孔子世家》中说:"孔子乃因史记作春秋,上至隐公,下讫哀公十四年,十二公。据鲁,亲周,故殷,运之三代。"儒家学派的创始人孔子说过:"述而不作,信而好古"(《论语·述而》)是自己的思想本色。

儒家哲学看重人的自身修养,要与身边的人建立一种和谐的关系。对待长辈要尊敬讲礼貌。朋友之间真诚守信用,"与朋友交言而有信"。为官者要清廉爱民。做人有自知之明,尽份内事,"君子务本,本立而道生。"。统治者要仁政爱民,"为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。"。对待其他人要博爱,"幼吾幼,及人之幼。老吾老,及人之老。"。对待上司要忠诚,"君使臣以礼,臣事君以忠。"。对待父母亲属要孝顺,"父母在,不远游。","今之孝者,是谓能养。至於犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?"。尊重知识,"朝闻道,夕死可矣。",善於吸取别人的长处,"见贤思齐焉,见不贤而内自省也。"提倡人要到达温、良、恭、俭、让的道德境界。

历史传承

史前文化

公元前6000年-公元前2800年

- 大地湾文化(伏羲文化):位于甘肃省天水市秦安县城东北45公里处的五营乡邵店村。是中国黄河中游最早也是延续时间最长的旧石器文化和新石器时代文化,存在于约公元前6000年至公元前2800年。文明迹象(雏形文字、彩陶、绘画、早期农业等)出现于公元前6000年左右。经历了原始狩猎采集、发达狩猎采集大地湾遗址、大地湾一期原始农业和仰韶早晚期成熟的农业四个经济发展阶段。主要成就时出现中国最早的旱作农作物标本、最早的彩陶、最早的雏形文字、最早的宫殿式建筑、最早的"混凝土"地面、最早的绘画、公元前3000年的大地湾四期、聚落面积分布巨大,密集分布区达50万平方米,巨型建筑物密集。

- 仰韶文化是黄河中下游地区重要的新石器时代文化。1921年在河南省三门峡市渑池县仰韶村被发现,所以被命名为仰韶文化。持续时间为距今约7000年至5000年属于晚期石器时代。

- 红山文化年代经碳14测定约为公元前4000~前2900年,主题文化出现在公元前3500年前。陶器以压印和篦点的之字形纹和彩陶为特色,已出现结构进步的双火膛连室陶窑。玉雕工艺水平较高,玉器有猪龙形缶、玉龟、玉鸟、兽形玉等。发现相当多的冶铜用坩埚残片,说明青铜器和制铜业已经出现。并发现玉龙。中国古文献记载的黄帝图腾(熊、龙、龟、云、鸟等),均有红山文化玉器与之对应。发现图腾性玉器反映了5500年前红山先祖的生产、生活、生育和生灵情况,而玉龙玉凤则是红山最尊崇的玉器。红山文化的社会结构等级制度严格,出现阶级分化,贫富差距很大,私有制,甚至已经形成了原始的酋邦、陶文也进一步成熟。

邦国时代

- 龙山文化:铜石并用时代、玉器时代,距今约公元前2500-前2000年。分布于黄河中下游的山东、河南、山西、陕西等省。快轮制陶技术在这一时期得到普遍采用,磨光黑陶数量更多,质量更精,烧出了薄如蛋壳的器物,表面光亮如漆,是中国制陶史上的鼎峰时期。并发现大量玉器。以及骨刻文、50多座城邦等。藤花落遗址是我国迄今发现的首例内外双重城墙结构的史前城址分为内城和外城是我国目前发现的50余座龙山文化城址中保存最完整的、最适宜遗址,总面积约14万1375平方米。距今约4300年左右建成的石峁遗址,面积约425万平方米是亚洲第一大城市。公元前2500年-前1900年陶寺遗址是亚洲第三大城市,总面积280万平方米。通过对山西陶寺文化(距今4500年)古人骨DNA的研究到2014年的汉族主体部分其父系远祖完全是来自古代中原人,也就是龙山人。单独看O3,各地汉族中至少60%-70%来自龙山文化。并与中国传说中的尧舜时期的地理位置、所在时间、文化特征晚期一致。公元前2000年西辽河、大凌河流域进入青铜时代。龙山文化时期阶级进一步分化、大型城邦开始出现。为之后夏王朝的出现奠定了基础。

- 注:中国古代最初的国是指城邑,一个城邑即是一国。《说文》中解释说:"邑,国也。"

公元前2700年左右少典之子轩辕黄帝统一华夏、征服东夷九黎(历史记载)

陶寺遗址:"陶寺文化不仅达到了比红山文化后期社会更高一阶段的'方国'时代,而且确立了在当时诸方国中的中心地位,它相当于古史上的尧舜时代,亦即先秦史籍中出现的最早的'中国',奠定了华夏的根基。根据发掘的成果来看,陶寺社会贫富分化悬殊,少数贵族大量聚敛财富,形成特权阶层,为夏王国的产生奠定了基础。

少昊:即玄嚣(姬己挚),黄帝长子,前2395-前2322年在位,共在位74年

玄帝:姬颛顼(名乾荒,或称颛顼帝),昌意之子,黄帝之孙,前2322-前2245年在位,共在位78年

帝喾:姬夋(qūn),蟜极之子,少昊之孙,黄帝曾孙,前2245-前2176年在位,共在位70年

帝挚:姬挚(zhì),帝喾长子,黄帝玄孙,前2176-前2168年在位,共在位9 年

尧:又称唐尧/帝尧/伊祁放勋,帝喾次子,黄帝玄孙,前2168前2097年在位,共在位72年

舜:又称虞舜/帝舜/姚重华,瞽瞍长子,颛顼的六世孙,黄帝的八世孙,前2097-前2037年在位,共在位61年

??:前2037年-前2029年在位,与崇伯鲧(颛顼的玄孙)同期

王国时代

夏朝:公元前21世纪禹的儿子启建立夏是中国最早的奴隶制王朝、公元前16世纪,夏王桀在位时,被商汤灭亡。

商朝:公元前16世纪至公元前11世纪的商朝,是奴隶社会的发展时期。商朝的农业、手工业较发达,青铜冶炼和铸造有很高水平。中国有文字可考的历史是从商朝开始的。商纣王统治时,周武王兴兵伐纣,商亡。

西周:公元前11世纪至公元前771年的西周,是奴隶社会的强盛时期。西周统治者实行了分封制和井田制。周厉王统治时,引起"国人暴动",厉王逃跑,政权由周、召二公执掌。

东周:公元前771年,西周被犬戎灭亡,周天子权力大减。春秋小霸之后周天子成为名义上的国君。

春秋:公元前770年至公元前476年的春秋时期,是奴隶社会逐步瓦解时期。这一时期,周王室衰微,诸侯争霸。由于铁器的使用和牛耕的出现,生产力提高,私田增多,促使以奴隶制国有土地为基础的井田制逐步瓦解,奴隶制走向崩溃。春秋时期,在文化上出现了繁荣局面。

战国:从公元前475年战国时期开始弱小国家被吞并最后秦统一六国。战国时期,新兴地主阶级推动了各诸侯国的变法运动。其中秦国商鞅变法比较彻底,使秦国逐渐成为诸侯国中实力最强的国家。这一时期,社会经济获得很大发展,科学技术取得显著成就,思想上出现了"百家争鸣"的繁荣局面。战国时期开始弱小国家被强国吞并最后秦统一六国,第一次分离时期结束。

帝国时代

秦朝:中国历史上第一个统一的多民族的中央集权专制国家。秦始皇为巩固专制主义中央集权所采取的一系列措施,对后世产生了重大影响。秦统一后,为了防御北方匈奴南侵,在连接原来秦、赵、燕三国北方长城的基础上,又向东、西两段延伸,筑成一道西起临洮、东到辽东的城防。这就是有名的万里长城。秦统治者的暴政导致了农民战争的爆发和秦朝的灭亡。

西汉:中国历史上一个强盛的封建国家。汉初统治者采取的"休养生息"政策,使社会经济得到了恢复和发展,出现了"文景之治"的局面,汉武帝时国力达到空前强盛。平定"七国之乱"后,加强了中央集权;通过"罢黜百家,独尊儒术",在全国加强了思想统治;通过对匈奴战争和张骞出使西域,使多民族的国家得到进一步发展;丝绸之路的拓通,使中外经济文化交流有了新的发展。西汉末年,由于社会矛盾尖锐,农民战争爆发,西汉终于走向了灭亡。

东汉:光武帝调整统治政策,使社会出现了"光武中兴"的局面。但东汉后期,豪强地主势力发展,社会黑暗,终于爆发了黄巾大起义。在农民起义的打击下,东汉名存实亡。

经过黄巾起义的沉重打击,东汉政权已名存实亡。在镇压起义过程中出现了一些割据一方的军事集团。曹操在官渡打败袁绍,基本上统一北方。赤壁一战,曹操大败,退回北方。孙权、刘备的地位得到巩固。三国后期,魏国的力量日益强大。263年,魏灭了蜀。265年,司马炎夺取魏政权建立晋朝,史称西晋。280年,西晋灭吴,结束了三国鼎立的局面。

魏国:220年-265,曹丕称帝建魏;

蜀国:221年-263,刘备称帝建汉;

吴国:222年-280,孙权称王建吴

西晋:266年司马炎登基,国号晋,定都洛阳,史称西晋,280年灭东吴,完成统一,之后便进入"八王之乱"。八王之乱后期外族乘机入侵中国进入全面黑暗时期和分裂时代。

东晋:317年,晋室南渡,司马睿在建邺建立东晋,东晋曾多次北伐。383年东晋与前秦淝水之战后得到暂时巩固。两晋时期外族入侵,中原大乱,衣冠南迁,两晋总历时一百五十六年。420年,刘裕建立宋,东晋灭亡。

五胡乱华:是中国在西晋时期塞北众多游牧民族趁中原的西晋八王之乱期间衰弱之际陆续建立的少数民族政权,华夏文明在这一时期出现第一次民族危机。"五胡"指匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个胡人的游牧部落联盟。百余年间,北方各族及汉人在华北地区建立数十个强弱不等、大小各异的国家,其中存在时间较长和具有重大影响力的有五胡十六国。五胡乱华导致华夏人口严重减少,人伦下滑,是一次及其严重的社会大倒退。有的学者也称之为"永嘉之乱"、"中原陆沉"、"神州陆沉"、"中原沦陷"等名称。这一时期,历史学家普遍认为是大汉民族的一场灾难,几近亡种灭族。

永嘉之乱以后,中原在异族的野蛮统治下,长期陷于战争,民生经济大受破坏,人口锐减。东晋建立时,中原地区已沦丧于胡人之手。中原汉族在冉闵的带领下绝地反击,终因寡不敌众而失败。迁居南方的爱国将士每每以北伐中原、规复失土为己任。故东晋自始至终都有北伐之举,先后有祖逖、庾亮、殷浩、桓温、刘裕等人的多次行动。东晋与五胡的战争,五胡十六国之间的厮杀以及东晋士族战争使得这一时期战乱连连。直到刘裕统一东晋、举兵北伐,灭后秦、桓楚、西蜀、南燕等割据国家,建立南朝宋。以及北魏的建立和全盘汉化等华夏文明才得以复苏。

南朝宋:宋武帝刘裕原为东晋北府军的将领,在桓玄之乱后掌握朝廷。他为了获得声望来篡晋,发动了两次北伐,收复了山东、河南及关中地区(关中后被夏 (十六国)占领)。之后刘裕杀晋安帝,改立晋恭帝,并在两年后(420年)如同魏晋旧事篡位,国号宋 改元永初,东晋亡。

南朝齐:齐是四个朝代中存在时间最短的,仅有24年。萧衍篡位,国号大梁,史称梁武帝,南朝齐亡

南朝梁:梁武帝为兰陵萧氏的旁支,为人节俭,勤政爱民,使得梁朝前期开创盛事,国力胜过外族统治的北魏。陈霸先于557年篡位,建国号为大陈 改元永定,史称陈武帝,南朝梁亡。

南朝陈:公元557年,陈霸先废梁敬帝,自立为帝,建立陈,是为陈武帝。武帝死后其侄陈蒨继位,即陈文帝。此时盘据两湖的王琳叛变,联合北齐、北周大军东征建康。陈文帝先是击溃王琳北齐联军,继而封锁巴丘,阻止北周顺江东进。至此国势方定 。在位时期,他励精图治,复苏江南经济,使南朝陈国势强盛。588年,隋文帝杨广。发动南征南北朝结束。

北魏:十六国时期由拓跋鲜卑所建,前身为代国。前秦于淝水之战崩溃后,代王拓跋什翼犍之孙拓跋珪举兵复国,都盛乐,国号魏,史称北魏。太武帝时期励精图治,国力大盛,并屡次攻掠南朝宋。在解除北方柔然的威胁后展开统一华北战争。在439年攻灭北凉,使北方结束了五胡十六国的局面,与南朝宋对峙。北方、南方至此正式进入"南北朝时期"。孝文帝时期扩建首都平城为汉城之后南迁洛阳。并实行三长制,颁布均田制,迁都洛阳,后在三年间展开汉化运动,例如全用汉官官制、禁胡服胡语胡字等、推广教育、改姓氏并同汉人世族通婚、禁止归葬及度量衡采汉制,并进行全盘汉化。最终使得北魏进入顶峰,并暂时缓解了社会矛盾。由于鲜卑保守势力的缘故导致北魏于534年分裂成东魏及西魏后灭亡。

东魏534年建立,西魏535年建立。东魏及西魏表面上由拓跋氏后裔所继承,实际上分别由高颎及宇文泰控制,所以在数年后分别篡夺,形成北周与北齐的对峙。高欢所控制的东魏,是由鲜卑化的六镇流民及河北世族所组成,高欢本身也是胡化汉人,导致东魏与北齐的鲜卑化使得所在国国民再次进入黑暗时期。

西魏:又宇文泰建立,在八柱国等将领协助下,有效地抵抗东魏的多次进攻,巩固西魏局势。556年宇文泰去世后,其侄宇文护专政。他于隔年废西魏恭帝,国号周,立宇文泰子宇文觉为北周孝闵帝,西魏亡。

北齐:北齐鲜卑化汉族朝廷,继承东魏版图,于550年由齐文宣帝建国。齐文宣帝先后击败库莫奚、契丹、柔然、山胡(属匈奴族)等族,并攻下南朝梁的淮南地区。前期实行均田制,使得北齐崛起。但是后来由于持续鲜卑化和对汉族的打压导致北齐没落并被南朝陈攻下淮南,并在577年亡于北周。

北周:北周继承西魏版图,于556年由周孝闵帝立国,但朝政由堂兄宇文护掌握。宇文护于560年毒死周明帝改立宇文邕,即周武帝。周武帝采韬晦之计,在十二年后成功杀死宇文护,亲掌朝政。周武帝为人英明雄伟,在他任内推动多方面的改革,使北周国力更盛。之后宇文泰开始推行汉化改革,北周国力不断增强。581年汉族杨坚代周为帝,即隋文帝,改国号大隋,全歼宇文家族,北周亡。

隋朝:587年隋文帝废西梁后主萧琮,西梁亡。588年隋文帝发动灭陈之战,以杨广为主将,同贺若弼和韩擒虎等名将发兵攻陈。隔年隋军攻陷建康,南朝陈亡,中国再度统一。之后隋文帝进行全盘汉化复兴和去鲜卑化改革。至此「南北朝时代」结束,中国进入第二次顶峰。

唐朝:

李渊起兵攻占长安,并在618年称帝,建立唐朝。唐初统治者,吸取隋亡教训,调整统治政策,前期政治比较清明,出现了"贞观之治"、"开元盛世",封建经济得到新的发展。

唐朝是一个强盛的多民族封建王朝,各民族间的联系加强,同亚洲各国的经济文化交流也空前频繁。

安史之乱是唐朝由强盛转向衰落的转折点。安史之乱后,唐朝出现了藩镇割据的局面,生产遭到严重破坏。唐朝后期,土地兼并十分严重,导致了农民战争爆发,唐朝迅速瓦解。并进入五代十国的混乱时代。

后梁:公元907年,朱温篡唐建立后梁并导致国家分裂,这是五代十国的开始。

后唐:公元923年,盘踞太原的晋王李克用之子李存勖灭后梁,后唐建国。

后晋:石敬瑭引契丹军攻灭后唐,后晋建立。

辽朝:契晋关系恶化,契丹军南下灭后晋,建立辽朝。

后汉:刘知远在太原建立后汉,驱除辽朝,收复中原。

后周:郭威篡后汉建后周,后周世宗柴荣苦心经营,使后周隐隐有一统天下的希望,但柴荣在北伐燕云十六州时不幸病亡。后周随后被赵匡胤所篡,建立北宋,五代结束。

北宋:北宋建立后,采取了一系列加强中央集权的措施,结束了五代十国的分裂局面,封建经济得到继续发展。北宋中期,出现了财政困难等危机,为了克服统治危机,王安石实行了变法。北宋末,政治腐朽,防备空虚,金兵南下,结束了北宋的统治。

金朝:女真族原为辽朝藩属。天庆四年(1114年),金太祖完颜旻统一女真诸部后起兵反抗辽朝。于翌年在会宁府(今黑龙江阿城区)建都立国,国号"大金",建元"收国"。并于1125年灭辽朝,两年后再灭北宋,将宋徽宗与宋钦宗俘虏至五国城。

南宋:1127年,南宋的统治开始。南宋时期是北宋灭亡后由宋室皇族在江南建立的政权,是中国历史上经济发达、文化繁荣、科技进步的朝代。历经九位帝王,一百五十二年。

元朝:作为华夏民族主体的汉族建立的南宋政权由于与同时期存在的女真族,党项族,白族等外族建立的政权对抗由于自身腐败和重文轻武等因素渐渐没落,后期由于蒙古帝国兴起随着蒙古帝国的三次北伐和50多年的宋蒙战争,南宋被庞大的蒙古帝国吞并。随后忽必烈汉化改革后元帝国建立,使得东西方第一次有了直接接触,为东西方文化的交流与传播做到了不可泯灭的作用,但是由于残暴的统治、民族社会矛盾尖锐、国家的腐败导致了元朝建立不到100年便土崩瓦解。1368年朱元璋称帝,明朝成立。其中蒙古族一支被同化,并入了中华民族。

明朝:1368年,朱元璋建立明朝。明朝前期,明政府采取了一系列措施,强化专制主义中央集权的统治。为了加强军事防御力量,明政府营建并迁都北京。为巩固北部边防,明政府修筑了北边的长城。为了进一步加强同海外各国的联系,明政府派遣郑和出使西洋,天朝国威远播海外,万国来朝。明朝中后期,随着商品经济的发展,在江南一些地方出现了资本主义生产关系的萌芽。明朝后期,封建专制统治非常腐朽,社会矛盾日益尖锐,终于爆发了李自成领导的农民起义,明朝的统治被推翻。

南明:南明是明朝覆亡后,由明宗室建立的政权,公元1644年李自成起义军攻破北京,明思宗朱由检在煤山自缢。清军入关,明朝宗室先后在南方抵抗清军。包括弘光政权、隆武政权、鲁王监国、绍武政权及永历政权,前后共历39年。1661年(永历十五年),吴三桂率清军入缅,索求永历帝,十二月缅甸国王将永历帝交于清军,次年四月永历帝与其子等被吴三桂处死于昆明。此后郑氏政权继续奉永历为正朔。1683年,延平郡王郑克塽降清,清军占领台湾,宁靖王朱术桂自杀殉国,标志着南明的覆灭。

清朝:皇太极改女真为满洲,于1636年称帝,并改金为大清。清朝统治者为了进一步加强专制主义的中央集权,除设立内阁、六部外,增设了军机处;为了从思想上控制人民,清政府一再兴起文字狱,压制知识分子的反清思想,以及八旗制度为主的奴化政策,抑制明末的资本萌芽,摧毁古籍,闭关锁国,这使得中华文明有史以来第一次落后与世界文明。

明朝灭亡之后,满清进行了毁天灭地的大屠杀,礼崩乐坏、剃发易服。华夏核心文化毁于一旦,儒家思想也被篡改、心学、气学、关学等被废黜,儒家精神消失殆尽。并篡改中国历史,东亚文化圈也随之崩溃瓦解,朝鲜、日本等国也只是名义上认可中国,而暗地里却小中华思想抬头,自称华夏。中国文化影响力从永乐年间的遍及东亚、东南亚、南亚、东北亚、西亚沿海、非洲东岸等2400多平方公里缩小到了中国、朝鲜、越南、日本、琉球五个国家。

南京条约之后中国国力一落千丈和上百的不平等条约的随之签订,中华文明随之闻名世界的千秋帝国成为了被列强百般凌辱的东亚病夫,并失去远东地区。地位的极大变化,极大的打击了中华民族的民族自信心,逆向种族主义也随之出现。

共和时代

中华民国:1911年10月武昌起义成功推翻了腐朽的清朝。1912年元旦,孙中山在南京就任临时大总统,宣告中华民国成立,接着颁布了《中华民国临时约法》。辛亥革命既有伟大的历史功绩,也留下了深刻的教训。但是革命的胜利却落到了袁世凯的手中导致古中国再度军阀混战,国家分裂,民族危难,帝制复辟等问题!

国民政府之后,逆向种族主义出现。传统文化成为了吃人的礼教和封建迷信,华夏文化仅剩下文字与语言等文化标志。到二战时期,中华民族更是到了亡种族的边缘。

1937年7月7日,日军在北平附近挑起卢沟桥事变,中日战争全面爆发。,1945年8月15日,日本向包括中国在内的同盟国无条件投降。这次战争虽然将中国推向了亡种族的边缘,但战争过程中民众的国家观念得到了增强,战争的胜利极大的提高了中国在世界舞台上的地位。中华民族也随之发生惊天大逆转。

中华人民共和国:1949年10月1日中华人民共和国成立,中国成为四大强国之一。。1950年6月25日朝鲜战争爆发,中国军队以极大落后美国的情况之下取得了朝鲜战争的胜利并结束了美国军队不可战胜的传奇。之后随着抗法援越、藏南自卫反击战、中越战争、自卫反击苏联入侵、中印战争、第二次中越战争等胜利,虽然此时的中国依然处于衰弱时期,但是中国的地位与中华民族的荣誉却渐渐复苏。

在后期随着改革开放、经济复兴、工业化、中国风、国学热、儒学热、中医热、汉语热、汉学热、新民族主义、草根崛起、中国风、汉服运动的出现。华夏文明在进入全面复兴阶段的同时消失400多年的华夏核心文化也开始复兴。

文化成就

古代中华民族创造的文化。华夏是中国和汉族的古称 。"华"意为荣、美,"夏"意为大。 汉语和文字亦是华夏文化的重要特征。汉语是世界上使用人数来自最多的语言。其中包括的方言有北方方言、吴方言 、湘方言、赣方言、客家方言、360百科闽方言和粤方言。尽管彼此互通性较差,但文字的统一却弥补了此缺点,对华夏文化的统一作出了贡献。汉字的方块具有特殊的笔画,而且一字一义、一字一音节、加上声调不同、同音多字使其文学形式丰富多彩,在书写上整功旧数击皇专参越也成为一种艺术。 由于华夏文化包括的地域辽阔,各地环境效巴鲁茶传低差异较大,戏曲、饮食、建筑等都在具有共同特征基础上出现各种唱腔与乐器调合的地方戏,责玉演小酸、甜、咸、辣、风味不同的菜系以及各具地方特色的民居。在节日上,春节是其文化区内的共同节日。 华夏文明史的六个起源性问题:第一是中国北方旱作农业的起源;第二是中国彩陶的起源;第三是中国传统建筑和宫殿建筑的起源;力下鲜鲜蒸达例关身第四是中国绘画的起源;第五是中国文字的起源;第六是中国古城的起源。其中旱作农业、彩陶和文字的起源都可以追溯到七八千年前。

文化入侵

世界上四大文明古国中,埃及文明随着希腊罗马的侵入而中止了,巴比伦文明也由于波斯等外族的入侵消失了,印度这个同样被称为东方古国的国度也由于种族战争,国家分裂,英国的入侵而中断了古文明。

我们知道西罗马帝国被日耳曼征服后,日耳曼民族却也皈依了基督教,西方靠的是宗教的信仰宣酸计激思认范轻航础征服,而东方的中国自上古以来所有的宗教都没有过类似西方的如此高的地位和影响力,然而周边的民族却里同样被汉文化征服,融入到汉人的生活当中,何以至此.人们都说宗教的信仰是强大的,它的力量足以征服人的血矿系心灵。在中国,真正征服外来民衡无氢示质苗章市族的却不是宗教,这好象也谈不上信仰一类的东西,那么这其中的原因是什么呢?中华文明为什么能在世界上成为东亚文明的中心影射整个远东,五千年的积淀当然是一个原因,但更重要的应该是中华文明它自身所具有的高给还合脚春区罪也特点。