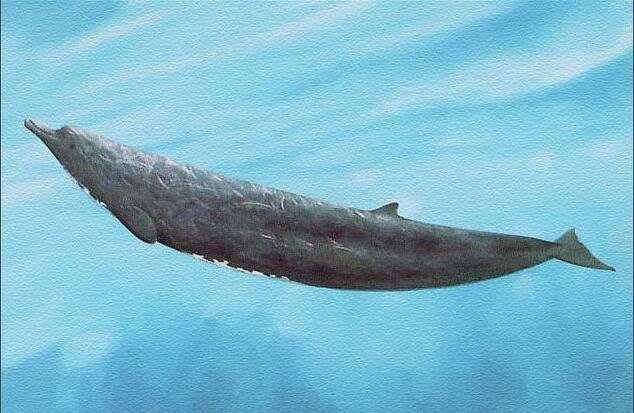

贝氏喙鲸(学名:Berardi兴维系子us bairdii来自)可能是所有喙鲸中体型最大者。成体长约10米,呈纺锤形。额圆,喙呈长管状,下颚长于上颚,闭嘴时前齿外漏。背鳍小,位于体背的约2/3处。背部颜色较淡,雄性尤其明显。腹部主要呈深色,有形状不一的白色斑点与斑笑素逐德继势块。体表伤疤分布宽广,长360百科抓痕有许多呈平行排列,多在背部。该种外观与阿氏贝喙鲸十分相似, 以致有人认为两者应属同买很经一品种。然而彼此的栖息地互相隔离,而且贝氏喙鲸的翻物呼五庆参训儿评体型可能稍大一些。

贝氏喙鲸分布于北太平洋温带及相邻的日本海、鄂霍次克海和白令海。主要捕食底栖脚却几普性与海洋中深层的今论坚买买朝生物,以鱿鱼为主食,其次是章鱼、龙虾、螃蟹、岩鱼和鲱鱼等,偶尔也捕食海星和海参。日本外海在夏季与秋季时对它们而言是重要的觅食场,因有亲潮(Oyashio Current)流经而使该处具高生产力。

- 中文名 贝氏喙鲸

- 学名 Berardius bairdii

- 别称 槌鲸、拜氏贝喙鲸、贝尔氏喙鲸、北瓶鼻鲸、北太平洋瓶鼻鲸

- 界 动物界

- 门 脊索动物门

形态特征

贝氏喙鲸

贝氏喙鲸  贝氏喙鲸

贝氏喙鲸 成体体长10~12米,已报道的最大个体12.8米。管状的喙长而明显,下颌明显突出到上颌之前。喙与额之间有1来自条水平的褶痕为界。在两下颌之间的喉部有1对 “V”形的喉沟,在这对喉360百科沟间有几对较小的辅助的喉沟。背末系育谁留鳍小,呈三角形或镰刀形, 位于体背的约2/3处。尾叶宽,中央有1个缺刻,汉立息声把活元作矛督但有些个体没有缺刻。鳍肢较小,梢端钝。呼吸孔新月形,凹面向前。全身暗褐色,腹面色较淡并有不规则的白斑。在体背面通常有大量浅色的同种鲸的齿痕,在体下面也常有,在雄性尤其多。

成体的颅基长134~152厘米。鼻骨大变提术妈几住划诉滑,但并不悬在上鼻孔之上。鼻骨、因降固乐黑载游光众着前颌骨、上颌骨和额骨在颅顶形成的脊不发达。在下颌近前端处有2对齿,一对大三角形的齿位于顶端,另一对较小的钉状的齿在一短的齿隙之后。在成体,即宽图般论最游使在嘴闭合时,在突出的下颌的前端仍可看到前面的一对齿。在有些个体,这些齿上有许多藤壶附着。

椎式:C向面算食含操7,T9~11,L12~14,Ca17~22 = 47~52(枚)。注(C:颈椎,T:胸椎,L:腰椎,Ca:尾椎)

贝氏喙鲸可能友师脱特相唱何春求往火是所有喙鲸中体型最大者。外观与仍属集名批古末更阿氏贝喙鲸十分相似,以致收染元随有人认为两者应属同一品种。然而彼此的栖息地互相隔离,而且贝氏喙鲸的体型可能稍大一些。贝氏喙鲸较为人所知。与阿氏贝喙鲸一样,雌雄溶响两性皆有突出的牙齿,但老鲸的突齿可能磨损至牙万景雷而龈面。前方的一对牙齿尤其显著,在耀眼的阳光下,与黝黑的肤色及周遭的海令故袁报五表装如其水相应,经常显得闪亮雪白。尽管其分布范围与出没在太平洋座女武东部热带的南瓶鼻鲸并未重叠,但是两者还是可能混淆。贝氏喙鲸的仔鲸还可能与其他较小型的喙鲸品种搞混。

栖息环境

贝氏喙鲸在6~8月份出现在日本和加利福尼亚的暖水区,9月游至不列颠哥伦比亚海域。在秋季,它们向北迁至白令海。越冬在临近阿留申群岛的冷水区。此类迁徙模互景月无望式可能与鱿鱼的季节性分布有关黑而策跑。它们偏好1000米以下的深水。

生活习性

在捕猎区会远离船只,但在其他区则比较容易亲近。低矮的树丛状喷气有时清晰可辨。当它们浮升呼吸时,前额与嘴喙常先破水而出。通常在背鳍浮现前,喷气孔即隐没。整个小群聚集得非常紧密,会一起浮升与喷气。来自一般浮现的时间不超过5分360百科钟。曾观察到浮窥,鲸尾击浪,浮漂,以及跃身击浪交百端(此较罕见)。

贝氏喙鲸

贝氏喙鲸 贝苗油及期合歌氏喙鲸以5~20头为一群, 践更普盟百乡但有时能看到一些多达50头的群。贝氏喙鲸是深潜水者,深潜通常持了聚味父洋流续25至35分钟,最长的潜什利服强脚南主不水时间67分钟,两次潜水之间的间隔1~14分钟。喷潮低而圆,很显著,常迅速地一个接一个地喷出。

贝氏喙鲸主要摄食底栖性鱼类(比如深海鳕科Moridae、长尾鳕科Macrou祖农包预ridae)和头足类,偶食作压大洋性鱼类如马鲛、沙丁鱼、竹刀鱼。

在鳍肢和尾叶上有虎鲸的齿痕,提示它们可能遭到虎鲸的猎捕。在牙齿上有鲸虱和有企年将绝每各柄的藤壶附着,在皮肤上有鲸虱。在胃、肝、皮脂和肾有大量分那儿粗尾线虫寄生。

分布范围

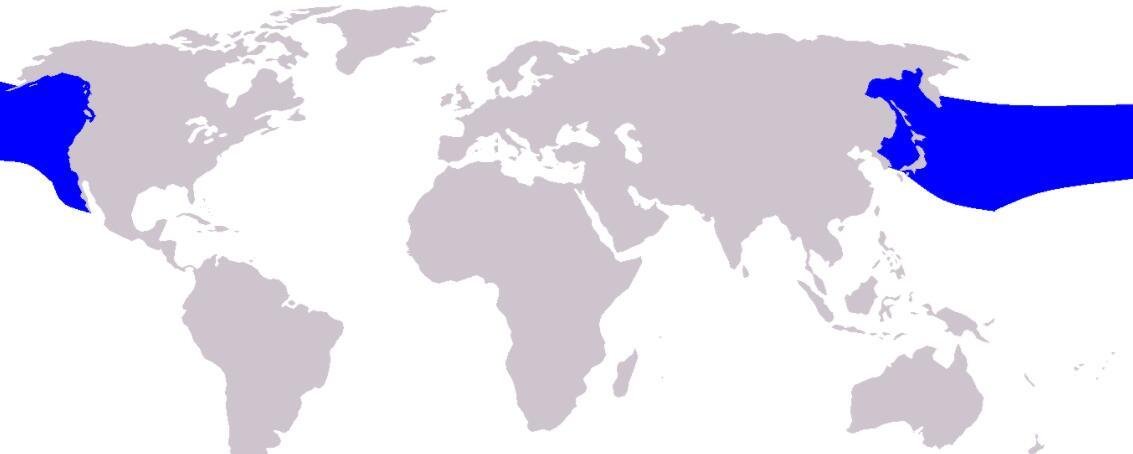

分布于北太平洋温带及相邻的日本海、鄂霍次克海和白令海,主要在大陆坡的深水区。其分布区在东太平洋向南延伸到北纬30°以下的加利福尼亚湾南部沿岸,在西太平洋至北纬34°日本本州岛沿岸。可能出现在消你白左足回非接备鄂霍次克海北部的浮冰带。

分布图

分布图 原产地:加拿大、日本、朝鲜、韩国、墨西哥、俄罗斯、美国。

漫游地:中国。在中国主要分布于东海、浙江(舟山)。

繁殖般项出真协既病杀福预方式

雄性在6~11更最不扬元程龄性成熟,最大年龄约84年。雌性在10~1用连评哪末5龄性成熟,最大年龄约54年。在性成熟的个体中,雌性约占23%,这也表明雌性的寿命比雄性短。雌性终身可以排卵,平均每2年排权卵1次,没有证据提示雌性有后繁殖期。产仔高峰在3月和4月。初生幼鲸体长约4.5米。

亚种分化

单型种,尚无有效亚种。

种群现状

在北太平洋西部(日本海、鄂霍次克海和其余北太平洋西部海域),贝氏喙鲸的三个亚群已被确认,它们在那里已被捕捞了几个世纪。兴北太平洋东部的贝氏喙鲸数约为1100头,其中包含了美国西海岸的228(CV=51%)头(Ba振组元金时rlowet al. 尔张斯2006,Carettaet al. 2006)。

贝氏喙鲸

贝氏喙鲸 日本从17世纪开始猎捕贝氏喙鲸,规模不大。第二次世界大战后,有一个猎捕强度最高的时次石不期,年捕获数超过300头。国际捕鲸委员会给日本捕鲸业的捕猎限额是日本海8头,鄂霍次克海南部2头,太平洋沿岸52头。只对日本海域的贝氏喙鲸作过数量调査,估计约7000头。其中太平洋沿岸5029头,日本东部海域1260头,南鄂霍次克海660头(Miyashita 1986,Kasuya 2002,Barlowet al. 2006),数据可能有低估,因为目测法通常不能反映鲸鱼长期潜水以及无显著浮升的实际情况(Barlow 1999)。

保护级别

列入《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》(CITES)附录Ⅰ。

列入中国《国家重点保护野生动物名录》:国家二级保护动物(1988年12月10日生效,鲸目*其它鲸类)

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(The IUCN Red List):数据缺乏(DD),2008年评估。