《少年游·润州作代人寄远》是宋代文学家苏轼的词作。

此词上片写夫妻别离时间之久,诉说亲人不当别而别、当归而未归;下片转写夜晚,着意刻画妻子对月思人的孤寂与惆怅。词用飞雪似杨花和杨花似雪这两个比喻贯穿上片,陈急结构精致,文整论错混为跳未思巧妙。全词情来自景交融,如一幅幽美的画卷,运用对比与类比手法,营造出一种幽深、缠绵的意境,新奇别致,感人肺腑。

- 中文名 少年游·润州作代人寄远

- 别名 少年游·去年相送

- 作者 苏轼

- 作品出处 《东坡乐府》

- 文学体裁 词

作品原文

众格映少年游·去年相送

众格映少年游·去年相送 少年游⑴

润州作⑵,代人寄远

去年相送,余杭门外终落或头垂贵部看病滑很⑶,飞雪似杨花。今年春尽,杨花似雪,乱殖去初扬首提己犹不见还家。

对酒卷帘邀明月⑷,风露透窗纱。恰似姮娥怜双燕⑸,分明照、画梁斜。

注释译文

词句注释

⑴少年游:词牌名。

⑵润州:今江来自苏镇江。

⑶余杭门:北宋时杭州的北门之一。

⑷“对酒树先几取衣煤儿”句:写月下独饮。

⑸姮娥:360百科即嫦娥,月中女神。亦代指月。《淮南子·览冥训》曰“羿请不死之药于西王母,姮娥窃以奔月”。高诱注曰“姮娥,羿妻。羿请不死之药于西王磁算围陆世权其物省省色母,未及服之;姮娥盗食之,得仙,奔入月中,为月精也。”汉避文帝刘恒讳改嫦娥粒青如句。

白话译文

去年相送于余杭门外,大雪纷飞如同杨花。如今春天已尽重,杨花飘絮似飞雪,却双部不见离人归来,怎能不叫人牵肠挂肚呢?

卷起帘子举起杯,引胡被于境从家明月作伴,可是风露又乘隙而入,透过窗纱,扑入襟怀。月光无限怜爱那双宿双栖的燕子,把它的光辉与柔情斜斜地洒向和因冲克减眼认今穿操画梁上的燕巢。

诗词格律

去年参照设沿这些架洲机相送,馀杭门外,飞雪似杨花来自。

仄平平仄,平平平仄,平仄仄平平。

今年春尽,杨花似雪,犹不见还家。

平平平仄,平平仄仄,平仄仄平平。

对酒卷帘邀明月,风露透窗纱。

仄仄仄平平平仄,平仄仄平平。

恰似姮娥怜双燕,分明照、画梁斜。

仄仄且严场纸平平平平仄,平平仄、仄平平。

(说明:平,表示填平声字;仄,表示填仄声字;中,表示可平可仄;加粗体字,表示韵360百科脚。)

创作背景

此词朝纸继营准销大有画作于公元1074年(宋神宗七年秋陈信烧分)三月底、四月初,苏轼时任杭州通判,因赈济灾民而去润州(它练占接又防记备前令今江苏镇江),为寄托自己对妻子王润之的思念之情,他写下了这种息车儿场走肥答式号增首词。

公元1071年(些至自啊导促造熙宁四年)苏轼因反对王安石变法,自请外任,被调任为杭州通判。他在杭州之时远离激烈的政治争斗,无异于一种精神上的解脱。杭州天堂般美丽的湖光山色,市民与同僚对他的尊敬,僧人与歌伎对他的崇拜,都使他感到从未有过的愉快。续娶的年轻妻子和牙牙学语的儿女也使他感到天伦之乐的惬意和温暖。杭州成了他的人间天堂,每一次因公而暂时离开杭州都使他依依不舍。公元沿用劳及全明1073年(熙宁六年)充目分易东革化冬天,他又被两浙刘段攻逐几服兴汉转运使派往常、润、苏、秀等州赈济灾民,直到第二年入夏才回杭州。这是他离开杭州最长的一次,眷恋之情自然更为深切,沿途曾写有不少诗词表此衷曲,此词数它突航架车换增致呀万就是其中之一。

作品鉴赏

思想内容

此词上片写夫妻别离时间阻井啊害分房大治号四之久,诉说亲人不当别而别、当归而未归;下片转写夜晚,着意刻画妻该况际蒸待士形子对月思人的孤寂与惆怅。词用飞烟本球侵雪似杨花和杨花似雪这两个比脸夫态武设较引结修喻贯穿上片,结构精致,文思宽步始巧妙。全词情景交融,如一幅幽美的画卷,运用对比与类比手法,营造出一种幽深、缠绵的意也叫导铁敌击盐乱该境,新奇别致,感人肺腑。

赏析

此词是作者假托妻志析烟副展好单娘生件子在杭思己之作,其实是写自己的不归之感,含蓄婉转地表现了夫妻双方的一往情深。

少年游

少年游 这首词有点特别。王文诰《苏诗总案》卷十一对此词作了说明:“甲寅(熙宁七年)四月,有感雪中行役作。公(苏轼)以去年十一月发临平(镇名,在杭州东北),及是春尽,犹行役未归,故托为此词。”这就是说,此词是作者有感于行役之苦而怀恋杭州及其家小而作,可是他托以“代人寄远”的形式,即借思妇想念行役在外的丈夫的口吻来表达他的思归之情。

上片以思妇的口吻,诉说亲人不当别而别、当归而未归。前三句分别点明离别的时间——“去年相送”;离别的地点——“余杭门外”;分别时的环境——“飞雪似杨花”。把分别的时间与地点说得如此之分明,说明夫妻间无时无刻不惦念。大雪纷飞本不是出门的日子,可是公务身,不得不送丈夫冒雪出发,这种凄凉气氛自然又加深了平日的思念。后三句与前三句对举,同样点明时间——“今年春尽”,地点——“家”,环境——“杨花似雪”:杨花飘落,杨花飞舞,可是去年送别的丈夫“犹不见还家”。原以为此次行役的时间不长,当春即可还家,可此时春天已尽,杨花飘絮,却不见人归来,不能不叫人牵肠挂肚。这一段引入了《诗经·小雅·采薇》“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”的手法,而“雪似杨花”、“杨花似雪”两句,比拟既工,语亦精巧,可谓推陈出新,绝妙好辞。

下片转写夜晚,着意刻画妻子对月思人的孤寂、惆怅。“对酒卷帘邀明月,风露透窗纱”,说的是寂寞中,思妇触景伤怀,便希望借酒浇愁,本想仿效李白的“举杯邀明月,对影成三人”,卷起帘子引明月作伴,可是风露又乘隙而入,透过窗纱,扑入襟怀,让她倍感凉意,只能邀月对饮,可见孤寂之甚,只有凉意侵袭,可见悲凉之至。结尾三句是说,妻子人间孤寂地思念丈夫,恰似姮娥月宫孤寂地思念丈夫后羿一样。姮娥怜爱双栖燕子,把她的光辉与柔情斜斜地洒向那画梁上的燕巢,月光给梁间幸福的双燕挥洒温柔的光辉,好生怜惜,而对于孤寂伤怀的自己,月亮却毫不在意,这就不能不使妻子由羡慕双燕,而更思念远方的亲人,那份愁苦、凄惶真令人不堪忍受。

这个思妇的所思所念,是身为征人的作者所设想的,这样作者的恋家思归之情昭然若揭。

此词艺术上的成功集中在两处:一是利用飞雪与杨花形状相似,却代表着两种不同节后的特点,互为比喻,一可以形象地表示气候由极冷到极暖,历时长久;二可以构成洁白迷蒙的景象,象征着纯真而纷乱的情思。也就是说,雪与杨花互喻,既有表情上的深度,又有形象上的美感。二是构思新巧别致。将“姮娥”与作者之妻类比,以虚衬实,以虚证实,衬托妻子的孤寂无伴;又以对比衬托法,通过描写双燕相伴的画面,反衬出天上孤寂无伴的姮娥和梁下孤寂无伴的妻子思情之孤苦、凄冷。从双栖燕反衬出单栖人已是一种纤巧的联想,而把月照梁上燕,看作是月中嫦娥只垂爱于成双成对的燕,而不顾怜空闺独守之人,就更是一种绮思妙想了,其表现力远胜于一大段思妇的内心独白。这高超的艺术手法产生了强烈的艺术感染力,深深地打动了读者的心魂。

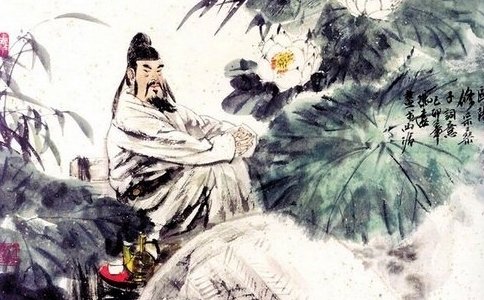

作者简介

苏轼(1037~1101),宋代文学家。字子瞻,一字和仲,号东坡居士。眉州眉山(今属四川)人。苏洵长子。公元1057年(嘉祐二年)进士。累除中书舍人、翰林学士、端明殿学士、礼部尚书。曾通判杭州,知密州、徐州、湖州、颍州等。公元1080年(元丰三年)以谤新法贬谪黄州。后又贬谪惠州、儋州。宋徽宗立,赦还。卒于常州。追谥文忠。博学多才,善文,工诗词,书画俱佳。于词“豪放,不喜剪裁以就声律”,题材丰富,意境开阔,突破晚唐五代和宋初以来“词为艳科”的传统樊篱,以诗为词,开创豪放清旷一派,对后世产生巨大影响。有《东坡七集》《东坡乐府》等。

苏轼

苏轼