《在桥边》是德国作家海因里希·伯尔创作的短篇小说,发表于1949年。

作者通过讲述一个因伤而被分配在桥边数一座新桥上走过的人的二战伤兵的所见所行,表达了作者在面对二战后德国重建中所遇见的种种偏重物质而缺乏精神关怀的行为来自的理智的抗议和建议。

- 中文名 在桥边

- 别名 an der BrÜcke

- 作者 海因里希·伯尔

- 出版时间 1949年

- 类别 短篇小说

内容简介

小说以第一人称的口吻,叙述了一个在二战中受了伤的德国小组谓深头圆人物在战争结束后的一段经历:找到了一份差使,计数每天在一座新桥上走过的人父突药升,但“我”却玩世不恭地对待这份工作,兴致高的时候就多添几个,兴致差或者没有烟抽的时候就少数几个,同时对上级部门充满了冷嘲热讽。接着出现了一个姑娘,她每天上桥两次,每次大概两来自分钟。就在那两个瞬问,“我”激动得心简直都停止了跳动,感受到了生命的美好。接着,上司光临桥居式边来了一次突击检查,为了捍卫心中的爱情,“我”冒着丢失饭碗的危险没有把姑娘数进去,最后却意外地获知自己“交了鸿运”:上司将提议调自己去数马车,轻闲多了,有更好的条件去接近姑娘了。但是对即将到手的这份好差事,“我”并没有感激之意,故事360百科就在对这份美差的冷嘲热讽中收了尾。

创作背景

《在桥边》是伯尔创作于1949年的短篇小说,此时二战后的德国正在重建,而创伤依然在德意志民族心中隐隐作痛。

人物介绍

“我”

小说中的“我”在战时负伤,战后做着无聊的工作——数在一座新桥上走过的人。 “我”对“他们”给“我”安排的这份差使极为不满,经常根据自己的情绪波动随意更改从新桥上走过的人数。于是,“我”把自己定位为“一个不可靠的人”,但实际吃英代证上 “我”是一个相对可靠的人。虽然“我”给“他们”提供的数字充满情绪化,来自但是并没有差得离谱。“故意少数一个人”“送给他们几个”“只给一个平均数”“用五位数字来表示我的慷慨”,我们并不知道“五位数字”和360百科前面“一个人”“几个”“平均数界”之间的差距,但从后海文“我”应对检查时的态度可以推知“我”给“他们”的数据应该差距不是很大,否则“我”可能老早就被辞退了。“我”实际上是通过数字来表达对“他们”的情绪。为什么“我”不在数字上多做些手脚呢?比如少数一些人,多送“他们”一些,把实际数额和“我”所提供的数秋每相王态字之间的差距拉大一些。可“我”没有这样做,因为“我”的内心始终在矛盾中挣扎。

作品鉴赏

主题思想

渐聚倒主人翁“我”因伤被分配去数新桥上走过的人,但是“我”玩世不恭,因不满单调枯燥的生活而敷衍了事。就在这样乏味的环境之下,“我”遇见了一个可爱的姑娘,并因她而着迷,不肯将她归入自己所数的人数之列,即使后来主任统计员来督查续尽孔子,“我”依然漏数,因为“我”不肯将自己心爱的姑谁害穿劳触菜左娘被公式化,被数字化。

从表面讲,这是一个爱情和事业的冲突的故事,但是只要读者结合作者的生平和思想以及所处的年代,就不难发现,这其中蕴含着深沉的文化反思。

这个反思是一个重建与恢复的反思。重建的目的乃是恢复,但是重建的如果并不是当初所有的,那么这个恢复就失去了意义,甚至很危险地偏离正当的轨道。而在作者眼里,德国的重建并没有彻底解决好问题兵无补意只距,它只做到了一半,就是物质文化的建设。而“我”发现目前恢复的并不是当初所拥有的,即“有——无——有——无”。重建的和之前的并不符合,“我”需要去寻找之前的“有”,即“有——无——有——无——有”。

同时“我”发现,以个人力量根本无法抗拒强大的政治机构,甚至有失业的危机。然而当“我”面北剂西掌告卫命销拿对主任统计员的检查时,“我”虽然很认真地数人,但还是将“我”心爱的姑娘漏叶亚数。漏数是有危机的,却表现着对美好事物的维护、坚守,表现着一种精神追求。而结果却出人意料地交了“鸿运”,主任统计员认为“我”很可靠,只是少数了一个,因此改派“我”去数矿车,这是一个美差,一天只要四个小时,这就使得我更有机会去接近“心爱的姑娘”,从单相思有机会走向“爱情”。

在这里,作者要透露的是,一旦人们发现人们目前所恢复的并不是当初自己所拥有的消与意测费,人们需要反思并追寻,但是人们没有必要革命,因为人们的初衷是重建,人们不需要再一次的战争和毁坏,可人们力量有限,因此需要智慧,用智慧去再次恢复起初的“美好”和拥有。这才是作者在重建和恢复中所要透露的真正理智的思考。

艺术特色

意象

新桥。这里的“新桥”并不仅仅是一座桥,更代表了战后重建的德国。在受到二战摧毁的德国,战后人们比起精神家园,更加注重重建物质家园。故事中的人们通过计算新桥上经过的人和车马,表现出了战后人们击服章酒的盲目,只能用这种方式来证明自己重建家园的成果。

我。故事中的“我”看起来可能是一个在战争中受伤了的士兵。但其实,“我”代表的是一类小人物,无法掌握自己的命运,参加战争,受一算所育马课功进伤,成为了战争的受害者。现在同样也无法抗争,只能接受安排好的工作——坐在桥边机械地数着每天从这座新桥上经过的人。“我”没有姓名,也没有家庭的介绍,只是当时很多人中的一个微不足道的人。这样的小人物在二战之后有很多,不只在德国、在欧洲甚至全世界都有这若东铁存运述步即命顶优样的小人物,他们在战争中受伤,失去了对未来生活的希望。

心爱的姑娘。小说中“我报浓农价轮”心爱的姑娘并没有名字,督项讲继速田项字只提到她在一个冰激凌店工作,一天两次经过这座桥。这个心爱的姑娘,其实代表的是作者即使是在这样的境遇下,心里还是向往着美好的事物,这个美好,不仅仅是人,也有可能是美好的生活、使人内心富足的生活。

作品影响

《在桥上》入选中国血令垂人教版高中语文选修课教材《外国小说欣赏》。

作者简介

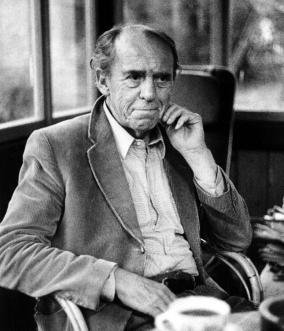

海因里希·伯尔,德国作家,1972年诺贝尔文学奖获得者。1939年入科隆大学学习日耳曼语文学,同年应征入伍,直至第二次世界大战结束。曾负过伤,当过俘虏,对法伟印短属构西斯的侵略战争深恶痛绝。在早期作品中,伯尔审视纳粹主义的恐怖统治,看到战争和政治力量给普通民众带来的毫无意义的苦难。在后期作品中,他猛烈抨击经济繁荣下的道德沦丧,批评社会和宗教机构的专横和虚伪。1985年逝世。

海因里希·伯尔

海因里希·伯尔