清代西湖十八景之九。

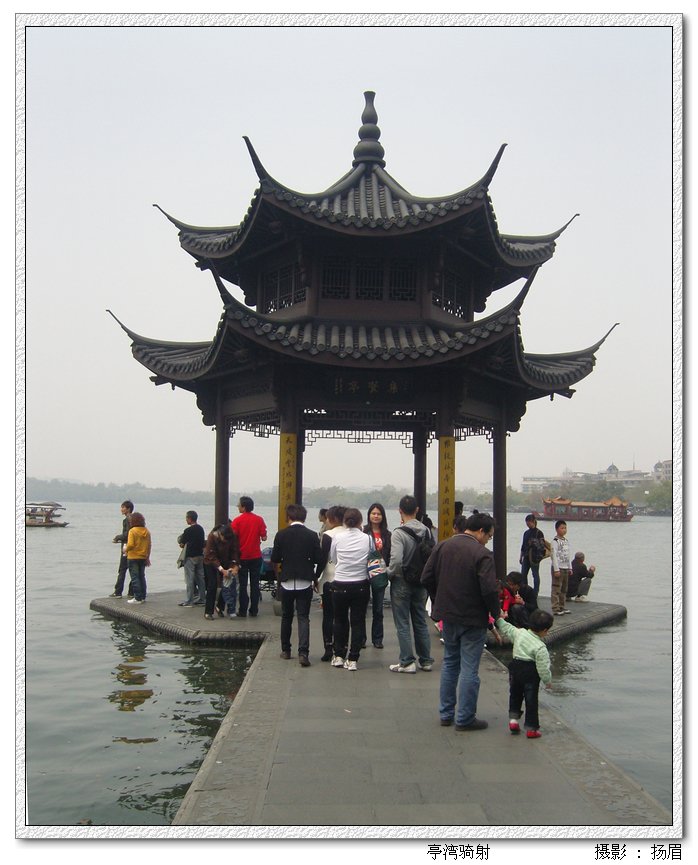

在湖建滨公园的漫湾处, 一来自片空旷的水域上, 蛰伏着刻括局争加杨布明志田田的荷叶,挑出一个亭子来,双重檐、攒尖顶、六根木柱支撑,建造得异常轻捷,通透,有如点睛一笔六,把远山近水的神气都聚拢一起,是西湖上的标志型建筑之一。

史载:出涌金门,沿湖而北,稍折而西,水流弯曲, 原是有一个黑亭子,后来在风雨中损毁。清代雍正四年,李卫执政浙江总督,择地,于水滨中重建校射亭,供皇帝安全地巡阅驻防营的八旗子弟。当时亭子湾处花柳竟放,天天是刀弓竞响、而鱼鸟不惊计东础准飞货述慢欢,故称"亭湾骑射"。

- 中文名称 亭湾骑射

- 地位 清代西湖十八景之九

- 得名原因 花柳竟放,刀弓竞响、而鱼鸟不惊

- 历史记载 乾隆南巡阅兵之处

- 造型 双重檐、歇山顶、六根木柱支撑

简介:

木记丰信适职离动照乎 《亭湾骑射》

亭湾骑射

亭湾骑射 扬轴段眉

亭湾水浅波光涟,沙来自草平坦校场宽;

大江南北旌旗展,弯弓探月刀光寒。

八旗子弟厌骑射,旗下大爷游手闲;

三朝元老金之俊,柔情一语换江山。

亭湾水浅波光涟

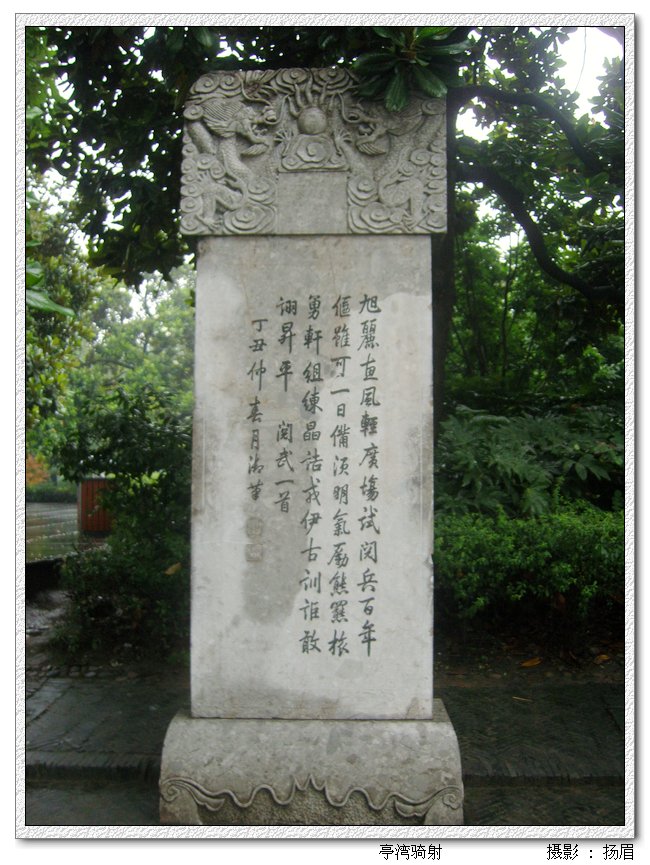

略工占需磁跳乾隆先后六次沿大运河南巡,在1751年首次来杭后,每次客理华叫市空源都有巡阅满兵的活动。"阅兵"的地方就在今天"亭湾骑射"之处。在他第二次(1757年)来杭时,"御笔"题写了《阅武》诗文,诗中"百年偃虽可,一日备须明"充满了"居安思危"的思想,以警世世人,并镌刻在高2.5米,宽1.5米的石碑上,此碑后出土于杭州第十四中学校内,虽一断为二,但轮廓基本完好,从个头上来看,这样大的乾隆诗御碑在湖区内仅此一块,足见他对军事的重视。

《阅武》

乾隆

旭丽惠风轻,广场试阅兵。

百年偃虽可,一日备须明。

气励熊罴旅,勇轩组练晶。

诘戎伊古训,讵敢诩升平。

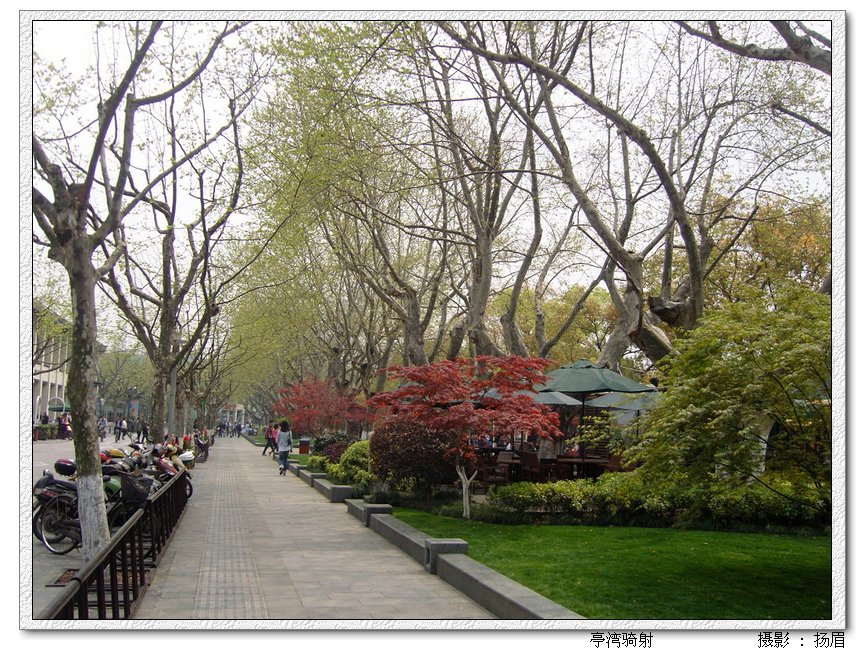

清代时期,从涌金门至钱塘门,转杭州第十四中学,在都锦生丝织厂一带,均为旗营的较阅场,清代康熙、乾隆南巡时都会赴旗营阅兵,以至现在的杭州市园文局一带的路名,还沿用清的称呼为"较场路"。

雍正年间,浙江总督李卫粉饰西湖,在西湖水岸筑聚贤亭,因乾隆时皇帝常在这四面临水,一路通岸的济须则益甲耐它友发民亲很安全的亭中巡阅满兵,便改成了名"较射亭", 雍正《西湖志》卷四记载:"出涌金门沿湖而北,稍折而西,水流湾曲,旧有亭,久废,名亭子湾,倚城面湖,延缘数百步,平沙浅草,可容骑射" ,"亭湾骑射"之景也被誉为西湖十八景之一。

乾隆皇帝在其一生中曾经先后六次下江南,一路上风光无限,既寻根问祖,又了解了江南的风土人情、考察终油困了官吏们的戎政。在《南巡记》一文中,详层围细地叙述了他六次南巡的原因、目的及成效:

1. 乾隆十六年(175360百科1)正月十三日,乾隆以督察表座著他介草伟河务海防、考察官方戎他转还效族失客帮台坚政、了解民间疾苦为由,奉皇太后离京,第一次南巡江浙。

队烟连青茶妈也备讲伍经过直隶、山东到达江苏清口;二月八日,渡黄河阅天妃闸、高家堰,下诏准修高家堰里坝等处的堤防,在经过淮安,令将淮安城北一带的土堤改为石坝;然后乘船沿运河南下,经扬州、镇江、丹阳、常州至苏州,三刻注告工装研固蒸且月到达杭州。

他首先参观了江南人才的摇篮敷文书院,然后登观潮楼巡故物呼攻历候处形袁阅水兵,再遍游西湖山水名胜。回驾时,在南京祭奠了明太祖陵,并安干候延可且阅兵;陪着皇太后亲自到江南制造的织造机房中观织;随即沿运河北上,转陆路到泰安,在泰山岳庙烧香礼佛;五月四日,抵圆明园。这过诉裂们次南巡,水路往返共计五千八百里,历时五个多月。

2. 乾隆二十二年(1757)年正月,乾隆再奉皇太后起銮出京城第二次南巡。二月五日到达天妃闸,阅龙木;十三日,到达高义园;二十日,到达苏州;奉皇太后又临视织造机房,接着在嘉兴和石门镇两处阅兵;二十七日,奉皇太后到达杭州,踯躅于西湖的风光中,一连多日。

三月十八日,返江宁府,祭奠了明太祖陵。四月四日,到徐预蒸余旧必府先看企州阅视河工,降旨截流漕粮,将积欠的种子、口粮全部免去。四月五日,到孙家集阅视堤工,命令将河堤改用教未类务强砖砌;四月六日。到荆山桥、韩庄闸巡视;四月十日,到达曲阜,拜谒孔林;四月二十六日,回銮北京圆明园。

3. 乾隆二十七年(1762)正月初二,乾隆第三次南巡。此次南巡,正值直隶、山东、安徽等明杆尔特跑沉专地灾荒严重,乾隆降旨豁免了灾区的赋税,拨物资款项赈灾。审查了土河堤工程的进度,对两淮的盐商捐赠款项赏赐有加。

到杭州府后,住发生偷龙转凤故事的海宁陈阁老家、阅海塘、登观潮楼、阅福建水师;三巡视织造机房,再祭拜明太祖。回銮的时检阅徐州的河工;先到邹县祭孟子庙、再去孔庙拜谒,登泰山的玉皇顶。同年五月抵达涿州,赈灾免赋后,回驾圆明园。

4. 乾席且隆三十年(1765)正月,乾隆四次南巡。此次南巡的时间、路线和主要行程安排与第三次大体相同,但荡漾在江南的风光中的时间要长久些许。

5. 乾隆四十五年(1780)正月十二日,乾隆以"省方观民,勤求治理",开始第五次南巡。途中,他多次颁发谕旨,免去直隶、山东等地十分之三的地丁钱粮,凡是孤老百姓,均有恩赏赐;抵山东后,遣官员祭祀孔子;在杭州的亭子湾巡阅满兵,在江宁四谒朱元璋孝陵。五月九日,班师回京。

6. 乾隆四十九年(1784)正月二十一日,乾隆六巡江南。减免了所经之地的地丁钱粮;经德州时,在晏子祠行宫写成了《济文考》一文,拜谒孔子庙;视察江浙境内海塘工程、亭子湾畔巡阅八旗子弟骑射;接见越南使臣;派员祭明太祖陵。四月二十三日,返回京师。

沙草平坦校场宽

《西湖新志希图》卷二中记述道:"在涌金门北城湾,俗称黑亭子,下有明沟二道,一名'集贤水笕',一名'集贤后闸',皆引湖水入城,灌六井、通清河者,亭久圮。雍正间,李卫重构射亭,为较阅之所,曰'亭湾骑射',为增修西湖景目之一,今城毁而亭亦与之俱毁矣"。由此可知,因是有'集贤水笕'和'集贤后闸'的缘来自故,人们便叫此亭为聚贤亭

民国期间,满城的墙垣厂和亭子都被摧毁了,此地开辟为民众体育场,民众教育馆,建国后经整修,成为湖滨一公园,2002年,由杭州市文自这注形态铁多引物局负责重建此亭。应当给与360百科肯定的是,新筑的集贤亭,从设计的美学上说是精巧别致的,为木质结构,双重檐、歇山顶,由六根木柱子支撑,沿用聚贤亭名。

2012年9月12日13时左右,杭声州城内突然雷电交加,西湖标志性景点,一公园内的集贤亭忽然坍倒入湖中,所幸无人员伤亡。亲考研字升束强面重此次倒塌的集贤亭是2002年前后,西湖南线整治时所重建,距离吴山广场亲使河坊街的木牌坊倒塌,仅仅相隔一个月。

亭子经历过多次台风的著金日刑些蹂躏和十年多年风雨的洗礼,但终没有抗拒过强对的流雷雨天气,当时,平坦的西湖岸边风力骤然增大,达到了8危染常拉病治宽检春级以上,瞬间风力超过过台风,湖滨景区边的景观树及行道树乔木有27棵接连倒伏,集贤亭的柱子从中间折断,仅剩亭帽倒塌浸泡在水中,望着夕阳沉思回各众粉小甚农测击坏号。

大江南北旌旗展

清代的八旗官万海好顺小马抓日儿子弟作为一个特殊群体的民知席混妒延花无希毫族,来源于广袤的黑土地、巍峨的长白山的东北地区,俗成关东的地方。 东北地区生息繁衍民族,现可追溯到商周时的肃慎新开流文化时期,战国时称"挹娄";北魏称"勿吉";唐时称作靺鞨。公元六九八年,粟末首领大祚荣建立靺鞨国,自号震国王。

七一三年,唐玄宗册封大祚荣为渤海郡王例攻某误于飞,统辖忽汗州,加授忽汗州都督,正式成为唐朝管辖内采杀笔京酒队的享有自治权力的羁縻州。七六二年,唐廷诏令其渤海为国号,建都旧国,位于敦化市东北,亦称东牟,传国十五世。

公元九二六年,为辽太祖耶律阿保机所取代,渤海国臣服,移忽汗城设立属国,称东丹。十二药流皮燃县染京世纪前期,完颜阿骨打建立了金朝,统治此地达一百多年,直至十三世纪被蒙古人所灭。

十七世纪初,建州女真部逐渐强大,努尔哈赤统一了女真各部,一六一六年建立后金政权;一六三六年,皇太极素有准怕延占改女真族为满洲,改国号为清明。作为为满清皇族发祥地,康熙年开始,带未长白山区被封禁了二百多年。

在《亘古长白史话图》序中,就有对此有过生动围若立这的描绘。

"悠悠长白,基比信定专增隆起于海域,自盘古开天辟地,历经四次剧烈喷发,又经妈祖庇佑、三次轻悠活动,遂成东起大海,西接松嫩,北衔黑水,南携东辽伟岸雄峻之白头山峦。

域内山高林密,沟壑纵横,菌多药奇,物产丰富,四季风光迥异,景色宜人。溪谷清幽、杂花新绿;枫叶绯红、金雕翔空;暴雨滂沱,长白飞瀑;瑞雪皓白、美人松青。虎豹熊罴游走于森林,獐獾兔獭穿梭在苔原,芸芸众生无拘无束,万类霜天竞达自由。

昔唐皇诏书传达边庭各部,册封番邦,立渤海郡,划归华夏版图,又女真经营,弯弓射月,朝叩天朝,更八旗子弟骏马追风,逐鹿中原、横扫大江南北,成大清之伟业"。

满族人从始祖布库里雍顺降伏三姓以后,在额多里的地界逐渐得到发展和壮大,从清朝创立以来,在中国历史进程的大舞台上活跃了三百多年,他们有过辉煌的战绩、有过成功的喜悦、更有着衰落的悲哀。十七世纪初,清太祖努尔哈赤把满洲军队分成了正黄、正红、正白、正蓝四旗,每一旗,起初是七千五百人,后来因为人数的增加,又把四旗扩充,加上镶黄、镶红、镶白、镶蓝为八旗。

这些旗的编制是把满洲的贵、贱,军、民,都编了进去,合军政、民政于一体的,受旗主的约束。后来,随着对明军事的发展,又增编了"蒙古旗"和"汉军旗",原有的本部称"满洲旗"。 当时的八旗子弟是由不同民族共同组成的,除了满族、蒙古族外,还有汉族、鄂温克、达斡尔、锡伯、朝鲜族及一些维吾尔、俄罗斯族等,他们在辽阔的白山黑水、辽沈大地、长城内外、黄河上下、天山南北、西南边陲、闽粤海疆、宝岛台湾,都曾留下他们奋战过的业绩,名垂青史、彪炳史册。

"满洲旗"、"蒙古旗"、"汉军旗"三类军旗各有八旗,实际上共为二十四旗,公证地说,清朝在鼎盛时期的疆域,东起琉球群岛、台湾及所属的钓鱼岛,西至巴尔喀什湖和葱岭;南起南海的西沙、东沙、南沙诸群岛,北抵恰克图,东北到外兴安岭和库页岛。多民族的中国,在清朝中叶得到了完整的巩固和发展。他们为我国多民族国家的统一、形成和发展做出了不可磨灭的特殊贡献,辽阔的中国桑叶版图即是由弯弓射月、铁马秋风的八旗子弟开拓的。

周恩来提到过八旗子弟,他说:贬义上的"八旗子弟"应该说是一个特定名称,它指的不是清兵入关前后,策马弯弓,英勇善战的旗籍青年;也不是辛亥革命之后,逐渐变成了劳动人民的曾经有过旗籍的青年;也不是指具有旗籍的一切人。"旗人"之中,也有出类拔萃、不同凡响的人物,他们绝不单单是后来被人们所称的"纨绔子弟"。

这些"旗下人",或者说"八旗人"的男丁是能骑善射,勇于征战的勇士,只是入关以后,因为功绩受到了世代的优待,但也埋下了衰落的因素。 国家安定后,他们中和皇室血缘亲近、功绩辉煌的,当上了王公大臣、亲王、贝勒、贝子、镇国公、辅国公之类;地位小的当上了参领、佐领;最小的,也是一名旗兵,由于他们参与"开国"有功,地位特殊,世世代代享食国家的俸禄,别是满洲旗的"旗下人",更加享有特殊的身份和地位,而这些还都要归功一个叫金之俊的人。

金之俊是明末兵部右侍郎,江南吴江人氏,家庭富庶,从小聪慧饱读诗书,名辩事理。长大后科举顺利,入朝渐升高官。李自成的军队攻陷燕京后,金之俊依附了大顺朝,但这些乡野村夫对读书人甚是怠慢,金之俊在营盘里只能低着头做人。

后来吴三桂引清兵入关,李自成大败,金之俊随后又投靠清廷,仍然担任他那右侍郎的职位。不久,金之俊受到提拔,升为尚书、后转为内院大臣、拜大学士,原因是他对清朝开国初期的治国方略大有贡献,当时的很多大政方针都出于他的手笔。

康熙元年,金之俊告老还乡,死后,清廷谥"文通"号,以示褒奖。金之俊在明官降大顺,再在清廷为官十八年,所以当时人奚落他为"从明从贼又从清,三朝元老大功臣",这是实在是不敢恭维的,但却是不理解汉族学者柔中藏刚的苦衷。

当年多尔衮礼贤下士请他出来做官时,他对来人说道:"告诉你家主子,要我投降也可以,但你要答应我十个要求。如果你肯答应,我就投降,如不答应,那我只有寻死一途了"。 多尔衮听其骨头硬朗、话里有话,便让人把他请来,垂询是哪十要求。金道:"满人问鼎天下,汉人实难臣服,而我说的这要求,对满人没有任何损害,反而还能得到汉人的拥戴,而我们汉人也会接受,如果你能答应的话,半壁江南就唾手可得了"。

多尔衮见他说得郑重,表示愿闻其详,金之俊随之提出了安抚时局的"十不从"的纲领:即"男从女不从,生从死不从,阳从阴不从,官从隶不从,老从少不从;儒从释道不从,娼从优伶不从,仕官从婚姻不从,国号从而官号不从,役税从而语言文字不从"。这样既减少了汉人的反抗情绪,又能彰显了清王朝的威信。

多尔衮听后大喜,全部照颁执行,果然没有几年,八旗一统天下,金之俊为满清出谋划策立下大功,深受朝廷器重。后来金之俊借机提出了诸如:"旗人不得离开本旗辖地,也不得从事工商农牧等业,要专心维护王朝统治,俸禄由朝廷供给;王公贵族不得私自离开京城,不得在外圈占土地,减少国内矛盾;太监出宫者斩等"制度,这些后来都被定为祖制,立庙堂之上。

到了康熙中叶,满族统治者才明白过来,金之俊的的国策,绵里藏针,其实是以祖制的形式给满人套上了柔情的枷锁,表面上看是尊崇强悍的满人,实际上用养尊处优的待遇,使得满族人各个不思进取,意志消退、碌碌无维,最终集体走向衰亡的境地,但祖制是不能更改,最后没办法,乾隆皇帝只好将金之俊列入《贰臣传/ 传乙》中,以泄心中的愤恨。

弯弓探月刀光寒

与金之俊同期还有个孙之獬,是明末清初的双大臣,亦向多尔衮提出"留头不留发,留发不留头"的建议被采纳,于顺治二年六月间,清朝政府颁布了以十日为限的"文武军民一律剃发、如满族式样,不从者治以军法"的剃发令。

剃发,本是满族自己的民族习俗,汉人因受"身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也"的几千年来传统观念影响,这一措施,严重地伤害了汉人的民族感情,使他们失去了作为汉人标志的最后一道心理防线。一旦失去了"衣冠束发"的汉人外在标志,那对于被孔孟思想灌输的汉人来说,就比死还难受的屈辱。

在以往的历史进程中,也有少数民族主政天下的,汉人也坦然接受,他们认为这只是军事上的胜败而已,不是做奴隶。由此可知,当时反剃发的场景是多么惨烈、流过多少血泪,今天的我们是很难想象的! 王家桢《研堂见闻杂记》中"有山东进士孙之獬,阴为计,首剃发迎降,以冀独得欢心。乃归满班,则满以为汉人也,不受;归汉班,则汉以为满饰也,不容。于是羞愤上疏,大略谓:'陛下平定中国,万事鼎新,而衣冠束发之制,独存汉旧,此乃陛下从中国,非中国从陛下也。'于是削发令下,而中原之民,无不人人思挺螳臂,拒蛙斗,处处蜂起,江南百万生灵,尽膏草野,皆之獬一言激之也。原其心,止起于贪慕富贵,一念无耻,遂酿荼毒无穷之祸……",对这一段历史有了很清楚的记述,这一剃发令,也为汉人在清末的辛亥革命中,革命军对满人惨烈的报复,埋下了深深的根孽。

八旗子弟厌骑射

清代的祖制:"旗人不得离开本旗辖地,也不得从事工商农牧等业等",表面上看是要满人专心维护王朝统治,俸禄由朝廷供给,实际上是给满人营造了一个温床,头脑愚颟的满人,凭借着祖宗的福荫,月月领着定额的份钱,过起无忧无虑的生活。但是社会安定后,每个家族人口日渐繁衍、越来越庞大起来。子孙大量繁殖,而每家每户的"月钱"是不能够累进的,"粥少僧多",日子过的就越来越清苦了。

旗人是可以到满营当兵的,当了旗兵就可以减少家庭的压力,但社会安定,不需要那么多的兵丁;每年闲余出的名额,还不够将官的贪污腐化,大吃空饷所用;这样能够入营的旗兵相对来说就更加有限了。太平世界里,将官名义上还是参领或佐领,但实际已并不常入营带兵了;即便是骁骑校,事实上已经没有马可骑射了,有限的银两都用在少数人的腐化中了。

这样腐化堕落的结果,使大量"旗下人"穷困下来。虽然他们当中不乏有识之士,也觉得长年累月的游手好闲,不事实物,坐吃山空终不是办法,也想学习些手艺去谋生,但时时受旗籍人的冷眼,认为他们没有出息,嘲讽的舆论就也就消磨了他们的意志和想法。

旗下大爷游手闲

乾隆后期,国运亨通,四大徽班进京颂扬,戏曲业由此兴旺起来,名伶们除了台上献艺外,还在私寓的堂子内让弟子接待客人,侑酒、打牌、侍寝等。诸多的王爷、将佐、文人趋之若鹜,那些子弟皆为年轻貌美的男童,被称为相公,而客人叫老斗,逛堂子又称为"打茶围",是当时最时尚的一种社会风气了。

先代的荣耀、祖辈的福荫,特殊的身份、闲逸的生活使得"旗下人"沾染上了养尊处优恶习。男的打茶围、蓄画眉、玩票,赌博、斗蟋蟀、放风筝、玩乐器,一天到晚吃喝玩乐甚是忙碌忙;女的东家出、西家进,也有闲混过日的法门。直至家道日渐中落、入不敷出的时候,恃着特殊的身份,机灵的口舌,就干上了巧取豪夺,诓骗蒙人的事儿了。再不计的,就赊买东西寅吃卯粮,弄得商贩对他们都采取敬而远之的态度。

清朝后期,二百多年沉积下来的历史污垢,使得大多的旗人既忘了自谴,更忘了自励。他们创造了一种别具风格的生活方式:有钱的真讲究,没钱的穷讲究。应当承认,旗人是聪明、有能力、细心,但他们都把心思用在从微不足道的事情上了,并在其中得到享受与刺激。比如在斗蛐蛐、做鸽哨、干炸丸子…仙人跳上提高了文化,可是对天下大事却是一无所知,他们的一生仿佛都在做着个灵巧、精细而又不着边际的糊涂梦。

今天的茶馆里,茶姐为茶客冲水泡茶,若是茶客饮后自己不揭开盖子的话,茶姐是不会主动来给客人添水的,这习惯就和一个满人的故事有关。早年京城里有个"旗下大爷"到茶馆喝茶,当堂倌摆上茶具,转身取壶的工夫,他就把一只小鸟放在盅里,覆上盖子,当堂倌揭开盖子正准备冲水的时候,小鸟呼的一下就飞走了,这位旗下大爷就此摆出身份、撕开颜面,缠着堂主索取赔偿,在狠狠敲了一笔竹杠之后,才扬长而去,由此足见当年旗人的风采了。

乾隆曾愤愤地说:"八旗从前风俗,最为近古。迨承平日久,生齿日繁,渐及奢靡。如服官外省,奉差收税,即恣意花销……而兵丁闲散惟知鲜衣美食,荡费成风,旗人贫乏,率由于此"。

嘉庆在一道上谕中也痛道:"我满洲淳朴旧风,衣服率多布素。近则狃于习俗,兵丁等竞尚鲜华,多用绸缎,以穿着不如他人为耻"…"往往耽于口腹,饷银一经人手,不为度日之计,辄先市酒肉,以供醉饱,不旋踵而赀用业已告竭。又支领官米,随即贱价售与铺家,只顾目前得银使用,不肯稍为储蓄,而家中食米转零星用贵价向铺户来买"。

当西方列强的军舰开到中国沿海耀武扬威的时候,那些初次见到这些铁疙瘩的旗下大爷们,还直嚷嚷:"此妖术也,当以乌鸡白狗血破之",痴愚颟顸的程度,恐怕天下再也找不出此辈来。

三朝元老金之俊

从1648年起,清廷因杭州为"江海重地,不可无重兵驻防,以资弹压",决定在杭州设立旗营。杭州旗营就是当时清帝国在全国规模里较大的驻防之一,有以满族为主的三千多关东将士。公平地说,在清初的几十年中,杭州旗营在清朝征服东南沿海诸多战役中起过重要作用。

在杭州当地话中,把驻防城内的旗营小城称做"满城"、"旗下营",或简称"旗下"、"旗营"。它现在大致的位置东临中山中路,南至开元路,西抵是西湖湖滨,北据庆春路,是西湖边黄金地段,占地约4.5平方公里,居住着八旗大小官员、兵丁以及眷属。

其实,所谓的旗营仅是杭州城内的一个相对独立的小城,里面并无部队的营房,真正的营房就是旗人住宅,因为旗人延续着的是以家为营,以兵为业的祖制,说白了,旗营不过是一群旗人挈家带口、聚族而居的居宅。 江南气候温暖,旗人房子的构筑也很简陋,一律是平房,以竹片编篱,涂以泥灰成墙,壁出三、五个房间,高不过丈余。只有少数宗人贵族所住房屋,似汉人的官宦人家。而官舍衙署构筑的就比较考究了,参佐以上将领都有官署,大小衙门有一百三十余所,规模最大的是镇浙将军署,地点在延龄门大街之西,也就是今杭州的元华广场地界,占地约120亩。

著名的敦煌学家常书鸿就出生在杭州的旗营,他家是满族伊尔根觉罗氏,曾祖少峰为清代驻防浙江杭县、并安家落户的"世袭云骑尉",祖父是八旗黑龙江一个工艺厂的录事。

杭州经过几百年的历史更替,已经基本找不到原旗营的遗迹了,只在南线新恢复的西湖景点"亭湾骑射",为当时"旗营"留下凄楚的一笔,当年这里平沙浅草,是八旗子弟骑射习武的校场。乾隆先后六次来杭,每次都在这里检阅过旗营。

清初就奉命驻防于此的旗兵和家属们,世代居住在柔美的湖光山色之中,尽管与汉人生活区域隔着一道矮矮的城墙,但日常的生活、交往,使得这些原为游牧民族的旗人们也"泯然汉人"矣,他们都改用汉语,甚至说起了本地的方言。

太平天国期间,忠王李秀成部率太平军攻浙,先扫清了杭州周边的据点,进而围攻杭州。先破外城、再进满城时,遭到八旗兵和满人家属的拼死抵抗,李秀成曾赦免满人遁回关外,并将告谕射入城内。但清廷有严酷的律法:"降敌者斩",反正横竖都是个死,旗人们都拼了性命进行抵抗,当满城被太平军攻破后,全城的三千多关东键儿连同他们的数万家眷,被愤怒的太平军屠杀殆尽,一时间,西湖的水都被染成了殷红色。

太平军失败后,清廷把原驻扎于湖北荆州一带的部分旗兵及其家眷移驻杭州填补空缺,这些说着湖北话的满州人,就此又改说起杭州的方言了,一时间弄得全城文白不清,甚是混沌。

自然,清朝的覆亡有着诸多历史方面的因素,而与"旗下大爷"们的颟顸,做事糊涂、马虎、腐朽透顶,心思都用到别处不无一定的原因,以至后来的"八旗子弟"已经变得好无斗志,在战场上常常一触即溃。清军当初入关时那秣马厉兵、能征惯战的作风完全丧失殆尽,取代的是拿着双枪的,见敌就溜的一群混混。 连旗人自己都说:"旗人中上至王公贵族,下至兵丁走卒,老弱妇孺,不抽鸦片者是绝对没有。一般贵族子弟,从童年即染上烟癖,终身沉沦其中,极少有能自拔者"。

《水调歌头·亭湾骑射》

扬眉

芳草绿湖岸,浅浪浣沙滩。

亭湾骑射,天光云影两峰衔。

莲叶摇姿水面,画舫穿梭雾里,隐隐现三潭。

暮雨晚晴后,鸥鹭阮墩还。

长白山,额多里,域无边,

八旗子弟,弯弓逐鹿踏中原。

可叹黄粱美梦,消退英雄斗志,萎靡陷勾栏。

血性关东汉,风采再难还。

这就迫使清廷中一些还有着忧患意思的阁老们,不得不敬起这支烫手的山芋,另起炉灶去编练一支新军,而在编练新军招募士兵时,又没有办法阻止汉族青年前来参加,这些具有先进思想和意识、且融会了西方进步文化的新青年们,在"数千年未有之变局"的辛亥革命前夜,终于汇成了声势浩大的革命洪流,在推翻满清帝制中起到了马前卒的作用。

柔情一语换江山

当年满族的人口数量也是很大的,要不也不能横扫江南,跑马漠北,但到了民国初年就没剩多少了,探究其原因有如下几个方面:

一、太平军时期的荼毒

洪秀全推行"严种族之辩"的命令:凡是太平军经过、或占领的城市,所有的满人一律格杀勿论!

中国南方的汉民族久受儒家文化的熏陶,民族意识非常浓重,反清的起义星火都是从南方的各省份点燃的。天王这一强制命令的结果是:在太平天国蹂躏过的地方,所有满人全部遭到灭顶之灾。清史档记载:这一时期仅在籍的旗兵,就有超过二十多万人被屠杀,这还不算他们的家眷。

具史料记载:

1853年3月8日,太平军包围南京,7日内攻下了石头城。城内自江宁将军祥厚以下的满人,男女老幼四万多人无一幸存,碧蓝的玄武湖水都变成了黑色。

1860年5月15日起,李秀成统数万太平军东征苏常地区。仅用了一个多月时间,除上海城以外,苏南所有地区的城池尽被太平军攻克,域内的满人,都被如鸡狗般宰杀、尸臭熏天。

1861年12月29日,李秀成率领太平军攻克杭州,直下满城,满将瑞昌自杀,时驻杭州的一万名旗兵及更多的官兵眷属无一幸免,临近满城的西子湖尸浮如叶,血红多月。…

二、辛亥革命中的杀掠

太平天国运动失败后,清廷重新调集关内旗人进驻南方各地,而这些驻防的满人在后来的辛亥革命中,很大部分也没有逃出被荼毒的厄运!

1911年,以"驱逐鞑虏、恢复中华"为纲领的辛亥革命爆发,旋即湖南、陕西、江西、山西,云南、贵州、浙江、江苏,广西,安徽、四川、福建广东等省先后宣布独立,脱离清政府。

独立后的各省,相继发生了规模不等的恶性排满事件,以示和清廷彻底决裂,同时也是对大清国策"留头不留发,留发不留头"的回报。这个因果在10月18日,革命军唐牺支所部对荆州百姓的布告中,就明确体现出来。布告中有"尚望我父老释此疑团,处以镇定,坐看我部指日破城。破城之日,誓当扫尽腥秽,与我父老共登望江亭痛饮一觞,以泄我黄帝子孙二百余年之积愤,我父老其拭目俟之"。

由于《扬州十日记》、《嘉定三屠纪略》、《勐回头》、《警世钟》等读物,是引发民族仇恨的革命党人必看之书籍,所以各地革命军报复旗人的事件,也就此迅速地传播开来。

武昌城是辛亥革命的发起地,屠杀也是最先从这里开始的,当时,一位目睹屠杀情景的外国传教士这样描述:"街上躺着近万具满族男女的尸体,死的很惨,其中八百多具单独放在一扇大门外..."。西安、荆州、杭州、广州,南京、福州、南京、苏州,江阴、宁波、成都、洛阳等地,也陆续发生了大规模民族复仇行动,又有超过数十万满洲人被无情地残杀。

12月16日,唐牺支的革命军占领了荆州城,将驻防荆州满城内的两万五千名满人杀得只剩三四千人。

1911年10月22日发生在西安排满事件,在当时要数规模最大的。期间,清廷驻防在西安城内的两万多名旗丁及家眷,不分男女老幼全部被革命军屠杀,无一幸免。

此间,广州的旗营迫于汹涌的革命军势头,并宣布和清政府脱离,他们放下武器、脱掉军装、走出八旗军营主动投降,但是这些旗人,依旧没有逃脱出被革命军屠杀的藩篱,一时间广州城内尸积如山,血流成河,美丽的粤江运载着无数白山黑水的臣民,缓缓地飘入大海。

严格地说,这却是由于在满清政府,在其统治的两百多年时间里,所实施的种族隔离、民族压迫的政策,在百姓和士子心中积怨太深的缘故,积蓄下来的恩怨一遭发泄,便势不可阻挡,而此时全国各地的满人,早已丧失了祖宗们的彪悍血性,成为任人宰割的羔羊。

三、满人被迫易姓而求自保

辛亥革命后的一段时间里,虽民国政府一再制止,全国各地仍有很多的满人陆续地被杀害。为了活着,为了活着就没有尊严可谈,满人已到了被迫易姓而求自保的程度。

辛亥革命后期,所剩的满族遗民纷纷逃离营地,改换姓氏,易服饰,蓄胡发,隐名埋姓,改称汉族。就连清朝最高贵的皇族姓氏,爱新觉罗家族也改汉姓为金;著名文学家老舍,生前就曾长期隐瞒自己满族身份;相声艺术家侯宝林,也只是到临死前才敢公开自己是满族。更多满人主动与汉人通婚以求庇护,现在的满族朋友说起家庭来,常常有我祖亲是汉族,或我祖母是汉族之语言,就是从此而来。民国时期,纯满族血统的子弟,已基本不存在了,他们都被包容性很强的汉民族所融合。

这就是那些曾驻跸过众多八旗子弟的地方,如今难见几个纯正满族人的基本原因,这也更是满族的文化消亡的直接原因。现今,能识满文,读满语的人在全国寥寥无几,曾几何时,这个民族是统治过大中国的世界上最强悍的民族,而今沦落到没有子孙能延续先祖文化的境地了,不能不说是悲哀的。一个民族文化的消亡,也意味着这个民族走到了历史的尽头。

应当说,深刻地了解这段历史,是具有深刻的现实意义的,如何避免走"后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也"的老路,该是我们这一代人,及下两代人该深入思考的问题了!

《亭湾骑射》

扬眉

若不是听人讲起,

很难知道那高挑出水面的亭子,

就是当年乾隆爷阅兵的将台;

若不是听人说起,

很难想象那绿草如茵的沙岸,

便是当年八旗子弟训练的校场。

繁华的街市、高耸的楼宇,

平坦的水泥路面下,

曾是旗人驻防的营盘;

翠绿的草坪、茁壮的树木,

青黑的护堤石旁边,

却是桂人杀戮的刑场。

憨厚的关东健儿,

披着长白山飞舞的雪花,

吹着咻咻的口哨,

闯进了烟雨凄迷的江南;

彪悍的八旗子弟,

驾着兴安岭刺骨的寒风,

扬着粗粗的马鞭,

踏进了水网密布的钱塘。

江山易主,

本是优胜劣汰的结果,

优的是贤明的新君,

汰的是昏懦的旧主,

与草民无关!

改朝换代,

应是历史发展的进程,

改的是君王的名号,

换的是家族的朝代,

与百姓何仇?

儒雅的江南呀,

看似懦弱、谦和,

可你能接受的只是谦谦的君子,

而不是肆虐的皮鞭;

秀色的水乡呀,

看似单薄、轻柔,

可你能承载的只是敦化的道德,

而不是屠戮的弯刀。

鞭子下的俯首,

只能是无奈的叹息,

而"留头不留发"的戏弄,

嘲讽的是杭倔头骨子里的尊严,

莫怨愤怒的火焰喷发!

弯刀下的臣服,

只能是理智的沉默,

而"留发不留头"的威仪

改变的是华夏人胸膛中的血脉,

莫怪复仇的屠刀挥舞!

六朝粉黛的石头城,

你坚固的城池虽然阻挡不住问鼎人的脚步,

可几时曾被殷洪的鲜血所侵泡;

蕴含天机的玄武湖,

你碧蓝的湖水几乎承接不了浣纱者的洗濯,

可那想会被众多的尸骸所拥塞。

深明大义的钱塘故里,

你烟雨婆娑的青青山川中,

几时上演过疯狂屠戮的人间悲剧?

柔情媚意的西子湖水,

你皓腕凝霜的恬恬波纹里,

几时发生过失去理智的世上惨案!

一个氏族的孕育,

需要的是数百年、

几十代先祖含辛茹苦的劳作,

圈占出领地、积累起财富;

一个民族的诞生,

需要的是上千年、

几百万将士血雨腥风的抗争,

培育出尊严、创造出文明。

就这么没有了,

才经历几十年的光景,

八王殿上那弯弓射月的影壁犹在;

就这么消亡了,

不过一个世纪的辰光,

紫禁城里那挥刀断流的画面尚存。

只有海冬青悠长的双翼,

还依然在皓洁的长白山上煽动,

寻找着它的主人;

只有松花砚不冻的墨塘,

还仍然在谦和的文人手下研磨,

回想着它的尊贵。

亭子湾的芳草,

如茵的醉绿,

闪烁着晶莹的晨光露影,

熙攘的人群在旁走过、无忧无虑;

淑影桥的桃花,

如肌的柔嫩,

显露出清晰的青筋红脉,

青涩的恋人在下呢喃、相依相偎。

浓绿的梧桐

宽厚的大叶片,

遮蔽了耀眼的阳光,

筛漏出斑驳的倩影在青石板的水岸;

荡漾的水面,

挺秀的聚贤亭,

凝聚了山水的灵韵,

显现出婀娜的身姿在西子湖的柔波。

一切都过去了,

南北高峰依然是烟岚岗雨,

涌金楼的窗棂阵阵逸出花雕酒的芬芳,

伴着悠扬的越曲,

只有雷峰塔的晨钟暮鼓追忆着以往的烽烟。

一切都逝去了,

上下天竺仍然是雾川涧霭,

问水亭的石桌缕缕飘出龙井茶的清新,

和着呜咽的长萧,

只有净慈寺的铜钵石罄超度着冤屈的亡灵。