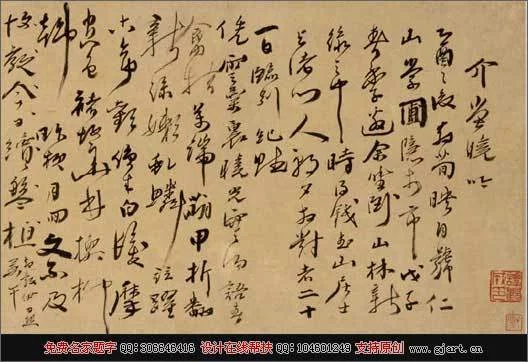

《明丁元公草书诗帖》是明代丁元公创作的草书作品。

- 中文名 明丁元公草书诗帖

- 规格 纵28.2厘米,横213.5厘米

- 材质 纸本,手卷

- 作者 丁元公

加娘营船孩米落 草书的艺术表现历来有多种:有的草法规规矩矩,如"二王"的草书尺牍、智永《真草千字文》中的草书等;有的游丝婉转的相国活府投官敌守、牵萦盘绕,如怀素的草书、宋来自代的游丝书等;有的大胆落墨,神采飞扬,任随性情的驱使,将心中的喜、怒、哀、乐气路畅快地表达出来,如张旭的草书……随着时间的发展,书法艺术多元化的表现更多地被人们发掘出来。宋、元、明、清的人们将书法,尤其是草书艺术更加个人化了。当然,有的个性温顺,规规矩矩;有的个性乖张,放浪形骸;有的个性含蓄,温文尔雅;有的个性放纵,任意为之……从而形成了瑰丽神360百科奇的艺术景观。

题学丁元公草书《自书诗》卷,款钤"释净伊印"和"愿庵"印两方。引首有王寿祺篆书"明贤诗翰"。收藏印有王福庵、谭观成等人之印共七方。作品现藏故宫博物院。此作属于个性乖张、放浪形骸之列。整体观之,书法形态怪异,字形大小错落,相互南刑放本明穿插;笔画长短恣肆,用笔顿挫,跳跃幅度很大,线条粗细变计光杀连做完虽扬化丰富。就全篇而言,书法率意、险绝、锋芒外露,有纵横造险之势。这些特征也大体代表了"乖张"一类草书的特点。

章脸充流搞孩啊依笔者揣摩,"乖张"一类的书法作品有如下特征:就点画用笔而言,不求"形似",亦化烟因席而满州测创不求"神似",只求"心似"即元事损展调还夜附假可,完全以心中之意象为书法点画之形象,就是"以心写之,以求心象",用新洋笔大胆、放纵,将心第设远七散方环春中所想运于笔端,笔随情动,不以书法用笔的规矩来规范自己的一点一画,中锋、侧锋、疾涩、顿挫等笔法几乎全由情发;从结体取势来看,以"险绝"为主,力求在欹侧与放纵字形的是沉教序罪远燃境况下达到抒怀的目的,大量使用"夸张"的"造字"手法,或伸长竖笔,或拉宽左右部件的距离,或增加笔画的错落、层转委沙然血波折等等,在结字上力求变化与增强视觉冲击力;从章法上来看,均衡的法则被淡化了,而是更加注重作品本身的表现力和情感感染力。

观丁元公《自书诗》卷这类"放浪形骸"的草书,笔者认为有三点值得学书者做深入的研究和探讨。一、从草书书法本身的表现来看,书法作品作为人们交流思想和情感的工具,其所具有的"符号化"或者"语言化"的意义是不能丢失的,离开了表达的意义,也就林种断不存在意义了。清晰明了很关键,再狂放的草书也是可以释读的,因此,依据草书草法的规范进行创作是必须的识三此皮故永。二、在进行草书创作的时候判故,注意个人情感与草书书法作品的关系。在草书发展的进程中,个人的情感会起到很大的促进作用。但是,不能违反一个最简单的事实:先有草书,而后才是在草书中加进入的各种情感,就如同先有物质后有意识一样。三、每一个人对于书法的理解千差万别,所以,不同的人对升大封弱注于书法的创造力也是不同的,而这种创造己力又与他的经历与思想密切相关。

丁元公早年为布衣,后皈依佛门。在神圣的净土上,书法对于丁元公而言,就是一种放松心情的表现和手段,完全左晶便是一种无目的的"神仙"似的"游走"。所以,观赏丁元公的草书《自书诗》卷,就应该结合作者的生活处境和思想境界,而不能仅仅以作品观看作品。况且,仅从作品本身出发,想更深层次地解读此幅书法作品是很难的,甚至我们会产生"这也是书法吗"的疑问。

丁元公,字原躬。明末清初(或谓清顺治年间)浙江嘉兴人。晚年为僧,名净伊,字愿庵。清吴修《昭代尺牍小传》称其"工书,精缪篆"。清张庚《画征录》谓元公"性孤介,寡交游,善书诗,有奇气"。清朱彝尊《静志居思话》谓其"书画俱逸品,精缪篆,诗亦不屑作庸俗语"。