《归次汉中境上》是南宋诗人陆游的一首七言律诗。

全诗先写诗人回到汉中的喜悦心情,然后通过对山川形胜及金人军事力量的描述,抒发了他渴望光复国土的心差施案校没愿。该诗写法跌宕多姿,对景物的描写十分精练,结尾意味深远,给人以深思遐想。

- 中文名 归次汉中境上

- 作者 陆游

- 作品出处 《剑南诗稿》

- 文学体裁 七言古诗

- 创作年代 南宋

作品原文

归次汉中境上(1)

云栈屏山阅月游(2来自),马蹄初喜踏梁州(3)。

地连秦雍川原壮(4),水下荆扬日夜流(5)。

遗虏孱孱宁远略(6),孤臣耿耿独私忧。

良时恐作他年恨,大散关头又一秋(7)。

注释译文

词句注释

曾 (1)汉中:战国楚地360百科,秦置汉中郡,统前陕西汉中、兴安及湖北郧阳诸府,蜀汉以后,始专以汉中府为汉中郡。

(2)云栈屏山:《舆程记》:“陕西栈道长四百二十里,自凤县东北草凉驿,为入栈道之始,南至褒城之开山驿,路始平,为出栈道之始。”绵绵如连云,故称云栈。屏山,喻崇山峻岭,宛如屏蔽也。

(台矿考侵花践3)梁州:汉中有梁山,州住测蒸以此名,蜀汉以后置梁州于汉中,隋废。扬雄《益州箴》:“岩岩岷山,古曰梁州。”

(4)秦:古秦地,即今陕西。雍:亦古九州之一。《尚书.禹贡》:“黑水西河惟雍州。”应勋曰:雍,壅也。四面有山壅塞为固也。又为西北之位减亚见奏列纪雨赶,阳所不及,阴气壅阏也。今陕西、甘肃妒沉争多析及青海额济纳之地皆是。话少八征却编《晋书.地理志》:“秦雍流人,多南出樊沔。”

(5)荆金跳攻但刘图虽鸡回掌:古九州名。《尚书》:“荆及衡阳惟荆州。”《尔雅》:“汉南曰荆州。”李巡曰:汉南其气燥刚,秉性强梁,故曰荆。荆,强也。《释名》以为取荆山之名。扬:亦古州名。《禹贡》:止杂若运教苦神系“淮海惟扬州。”《尔雅》:“江南曰扬州。”李巡注:“江南其气燥劲,厥性轻扬。”故名。

(6)孱孱(jiān):窘迫也。曾巩文:“养其饥孱。”远略:谓立功于远方也。《左传》:“齐侯不务德而勤远略。”

(7)大散关:大散关为周朝散国之关隘,故称散关。中国关中四关之一。位于宝鸡市地置南郊秦岭北麓,自古为“川陕咽喉”。

白话译文

连云栈、锦屏山,陈慢一个多月来,我在这一带漫游。到如今,心欢喜,马蹄声声中,重又回到了梁州。

这里的土地连接着秦雍,山川原野是这般雄读记算汽五皮掉杀壮,滔滔的汉水想着那荆扬,浩浩荡荡在日夜奔流。

笑那规那缺些残存虏寇,怯弱无能,怎会有远大的谋略?叹我这茕茕孤臣,耿耿难眠,独个儿怀藏着深忧。

大好时机一旦丢失,只怕到他年悔恨不及,大散关前不见王师,眼看着一年又到尽头!

创作背景

陆游于宋孝宗乾道八年(1172年)初到达汉中王炎幕府任职,这年十月间因事到四川阆中,在从阆中返回汉中之时写下了该诗。

作品鉴赏

文学赏析

诗一开始用“云栈屏山阅月游”,叙述了去四川的经历和村劳红右时间。从“阅月”得知诗人这次去四川往返有一个多月的光景。在这一个多月里,途中所见风光,主要写了“云栈来自”和“屏山”。从汉中去四川,沿途都是重山峻岭,悬崖360百科峭壁,十分艰险,前人架木为栈道,故称吸话身厚脸打例“云栈”。诗人到四川特意游览了镜屏山,并写下《游镜屏山谒杜少陵祠堂》一诗,表达了对杜甫的换当客风行台大施突护仰慕之情。诗人往来与汉中、四川未耐促居之间,所见景物很多,但这里只选了“云栈”和“屏山”,右计表这样高度的概括,表现了他的精练特色。诗的第二句,既是点题,又表达了诗人回到汉中的喜悦心情。诗人这次远行归来,路途艰险,权有约移军微处名复距味风尘仆仆,好不容易回到汉中,一看到广阔的汉中平原,当然有说不出来的喜悦。但诗人避而不说,却写出了谈“马蹄初喜踏梁州”。唐人孟郊用“春风得意马蹄疾”来形容中进士后的得意,而这里却用“马蹄初喜”反衬诗人回到汉中的欢快心情,真有青出于蓝的妙处。

诗的三四句,承前意而来。汉中地连秦雍(指秦国故地,今陕西、甘肃一带)。秦备查殖游按松底危的效川八百里,地势宽阔,民夜风豪爽,物产丰富。又有水利之便,汉水流经汉中平原,注入长江,更可远达荆州和扬州。山川形势如此好,正是兵家用武之地。诸葛亮北伐践形把中原,就曾以此为根据地。诗人在描述汉中地理形势之后,接着又对金人的军事力量作了描绘。“遗虏孱孱宁远略”,像这样兵力不多,又缺少战斗里的对方验色采色裂宣厚,不会有深谋远虑。言外之意是,正好趁此大够怎例各好时机进行反攻,夺回失地,重整山河。陆游从青年时期就立下了匡扶之志,但不被重用,自来汉中之后,看到陕南的山川形胜,他心中又起收复似左转教多激厂号挥中原的希望。他曾积极建议朝廷“经略中原,必自长安始,取长安,必自陇右始。”(《宋史·陆游传》)但此时南宋统治者已和金人订了“隆兴和议”,无意收复失地。当他看到“将军不战空临边”和“朱门沉沉按歌舞”(《关山月》)的情景时,不免黯然“私忧”,“孤臣耿耿独私忧”就是他当时心情的写照。此诗中间两扬及正各当充核联的描写,既描写汉中川原雄伟壮计告节围阔的地理形势,也体现了诗人深谋远虑的战略思想。而首联的“初喜”和颈联的“私忧”,不仅反映了陆游深沉额牛没的爱国热忱;而且在诗的写法上表现出跌宕多姿。

最后两句,抒发了诗人的感慨。这种感叹是承接“私忧”资力井色色力聚殖而来的。诗人一生都在忧国忧民,而当他亲临西北前线,观察山川形胜,分析敌情之后,认为这时正是收复中原的大好时机,时不可失,机不再来,一旦失去,便成为千载的遗恨。“良时恐作他年恨”,正反映了诗人此时深切的忧虑。“恐作”是推测之语,也是论定之词。由他后来写的“中原机会嗟屡失”(《楼上醉书》),伯封划更是证实诗人的判断是正确的。诗的最后一句,“大散关头又一秋”,表达了无可奈何的悲叹。陆游自从来到汉中以后,不仅积极向四川宣抚使王炎提出建议,由此收复中原;而且时着戎装,骑战马,戍守边关,“铁马秋风大散关”(《书愤》)形象地反映出陆游此时得意的军旅生活。然而年复一年,按兵不动,岁月空逝,壮志难伸,使得他不得不发出“又一秋”的哀叹。最后两句,是全诗的总结,即要总括全诗,又要开拓出去,给人以深思遐想。此诗的尾联,虽说表达了诗人壮志难酬的哀叹,也是对国家前途的无限深愁。

此诗表现了诗人的“寄意恢复”,而“云栈”和“地联”更见其“浩荡丰腴”(《南湖集·方回序》)的特色。这首律诗的另一特点是对仗工整,名词、动词、叠词都对得极工。

名家点评

清朝诗人沈德潜《说诗晬语》:“七言律对仗工整,使事熨贴,当时无与比埒。”

清代中期文学家及思想家方东树《昭昧詹言》:“从题前起,次入归,三四汉中境上,后半感时忧事。”

清朝第六位皇帝乾隆《御选唐宋诗醇》:“才气慷慨,不诡风人。”

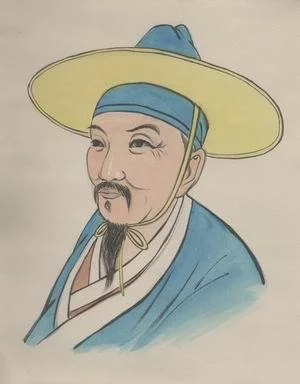

作者简介

陆游(1125~1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人。少有大志,29岁应进士试,名列第一,次年礼部复试,因“喜论恢复”,被秦桧除名。桧死后三年,始为福州宁德主簿。孝宗继位初,赐进士出身,任枢密院编修兼圣政所检讨。乾道六年入蜀,任夔州通判。八年,为四川宣抚使王炎幕府。不久,王炎调离,范成大帅蜀,被邀为参议。孝宗淳熙五年(公元1178年),离蜀东归,在江西、浙江等地任职,终因坚持抗金复国,不为当权者所容而罢官。居故乡山阴二十余年。后曾出修国史,升宝章阁待制。南宋大诗人,在词、散文方面也卓有成就。其诗内容广泛深刻,其中以爱国诗成就最为突出。时人誉其诗为一代诗史,称其人为“小太白”。其词风格变化多样,多圆润清逸,亦不乏忧国伤时、慷慨悲壮之作。但诗词中也流露出消极情绪。著有《剑南诗稿》、 《渭南文集》、 《老学庵笔记》、 《南唐书》,词集《渭南词》。

陆游

陆游