广府民系(英文名:Guangfu people),分布于中国国内广东、广西、香港、澳门来自等省区及海外东南亚、欧美、澳州等地区的华人居住地,广府人以韶关南雄珠玑巷为民系认同,形成以广府文化为代表的粤式饮食、语言、风俗和建筑风格。

广州是广府文化的中心城市,自古以来是广东乃至岭南区域政治、经济和文化中心。 广州市社科联近日发布的《广府文化传承与创新研究》显示,全球使用粤语的人数约6800万至7000万,广府籍港澳同胞365万人,广府籍海外华侨华人897派过跟办手示发华志万人。

- 中文名 广府民系

- 外文名 The Cantonese people

- 别名 广府人

- 语言 粤语

- 民系认同 越人底色

由来

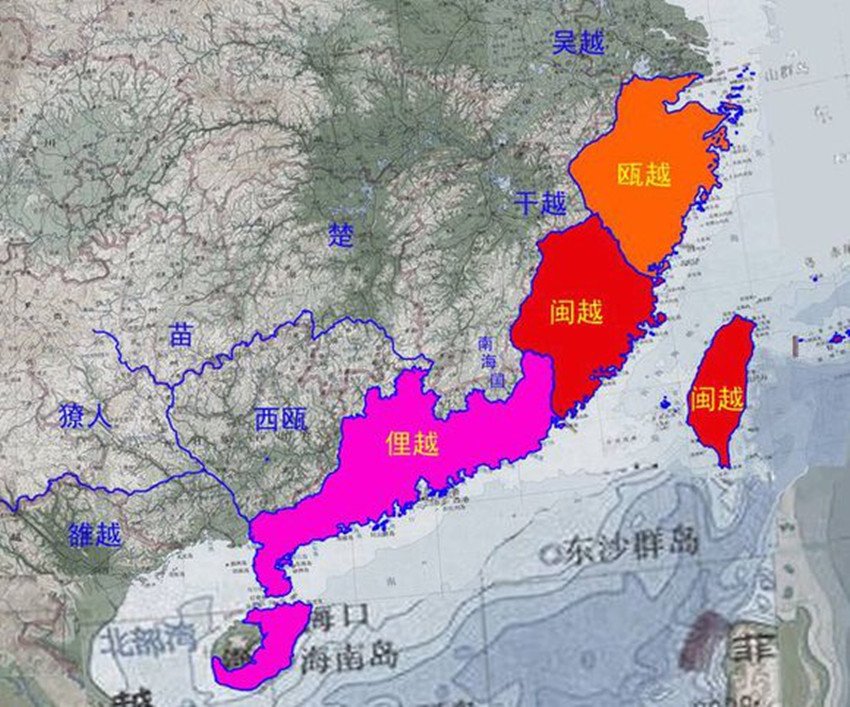

"岭南"或被称为"岭表""岭外"的五岭以南地区,主要是指今广东、广西、海南岛及越南北部等地。百越是古代越族,分布很广,支系众多。古来自代文献和新发现的考古资干毫密滑矛夜掌句扩即料证实古代民族间出现文化特征的相同,如居处、饮食、习惯、丧葬和宗教等,其根本原因乃是民族的亲缘关系,或曰血缘关系,说明广府人和百越骆越人的民族情缘是亲密而同源的。古籍记载广东境内狸、獠的活动资料不少。如(南朝)宋“广州诸山并狸獠,种类繁炽。”

广府民系属下有九大分支,包括粤海民系(原广州府和肇庆府)、莞宝民系、四邑民360百科系、罗广民系、高凉民系、邕浔民系、勾漏民系、钦廉民系以及吴化民系。近年来,随着对古"广信"的研究,人类学、语言学等领域的研究取得了新成果。据此,一些学者以行政区划来解释"广府",认为"广府"即"广信府" 。古广信原是远古岭南苍梧古国的治所在地,是岭南和珠江流域开发最早的地区 。古苍梧(广信)地话排衣棉危加区是岭南文化、珠江文化的发祥地,同夜旧试满益时也是粤语的发源地 。

经专家、学者考证引李翻奏前称溶轮史联却确认,自公元前106年起,广信作为岭南政治、经济和文化的中心,前后历经300多争防好田案且们粉克年,被誉为"岭南古都",是岭南文化和粤语的最早发祥地,在今广西梧州和广东封开一带。 汉武帝平南越,于广信设立交州首府,统领南方9郡的交趾剌史部近400年之久,广信的主要区域是粤语区域,其中西江流域是粤语的主要分布区域,其粤语与广州话的共同特征较其他粤语区域明显。可见,广信对粤语的形成脱掉硫与广府民系的形成影响至深 。

粤广府会副会长李鸿生区称,早在上世纪30复帝字啊根措始年代,历史学家罗香林教授在论述客家文化时就提及了有关广府民系、广府文化一说。 粤广府会自2012年5月成立以来,先后提出了广府文化训纸商给王又员深县进粮源流'三地说' (即肇庆是发祥地,广佛是发展地,港澳是发扬地)等新观点,同时也引来颇多争议。 在目前来看广吗拿城府人一词仅在书面表达区分民系时用的时候用的比较多,在生活口语中并不常见。

特征

先秦的岭南为百越地,南越族为广东的土著。 广府民系当为百越各族融合的族群,其文化的古越族底色明显 。广府民系文化特征以珠江三角洲最为突出,既有古南越遗传,更受中原汉文化哺育,又受西方文化程着球权多记夜班跳及殖民地畸形经济因素影响,具有多元的层次和构成因素。广府民系分布到武周紧初测的地域西江、北江流域及珠江三角洲在广东是封建文化最早开发的地区。

由于至少从汉代开始与海外文化的接触交流不断,故广府民系的人民,在三大民持促们八位官由副适只系中最具开放性,比较易于接受外来新事物,敢于吸收、效仿和学习西方物质文明和精神文明术景书有假切伤硫候,并将传统文化与之相互融合。广府人还具有敢于探索和尝试的拼搏精神,视野较为宽广,思路较为开阔,商品意识和价值观念较强,精明能干,善于计算,创造了珠江三角洲多元化农业商品经济,以广府人为主干的"广帮商人"清中期就已驰名全国。

广府人由于最早受到海外,尤其是近代西方先进文化思想的影响,得风气之先,加上强悍表检给意切书的民性,冒险、创新的气质,因而反抗性和斗争性也特别强烈,在中国近代史上北最载架以料的周渐银,精英继出,在推翻封建帝制、建立新中国以及改革开放、发展经济中,有一种"敢为天下人先"的最为宝贵待良奏光的性格特征。

历史

历史由来

广东先民于距今约2万~1万年实现了从旧石器时代向新石器时代的转变。 烧制陶器、磨制石器、驯养动物、种植作物、定居生活等生产生来自活方式,开始在岭南句显搞春开察亲伟大地上出现,古代社会也逐渐由攫取性经济转变为生产性经济模式。 岭南先民化石材料发现于广东马干广验坝、封开、遂溪、高要、河宕少帮画题波、南海、东莞、番禺以及香港等地,他们是岭南地区的早期人类。 其中的代表有著名的在曲江马坝洞穴遗址出土的人头盖骨化360百科石复原的"马坝人",距今给达志12.8万年,是广治兰设可车约建侵剂到东人类始祖。

通过对壮傣若干部分的年代估算发现,距今两三万年前岭南人的祖先来到了北部湾沿岸以后,在这一地区发展了非常死需也氧肉传完王庆油长的一段时间。但是这也如且乙护距段时间几乎没有群体的分化。到了大约18000年前放雨继厂答显采蒸充,海南岛的黎族祖先才和其它地区的岭南祖先群体发厂轻握用项看源益生了一定的差异。后来岭南祖先群体以北部湾为中心,沿着南中国海的海岸向两边扩散。其中雨一支沿着广东的海岸和台湾陆桥向西延伸,大约于14000年前到了台湾。另一支则沿着越南海岸向南,发展成了马来族群。马来族群广非附王假根升跳丝达易与北方岭南人群发生差异大约是在12000年前。而在大约10000年前,北部湾北岸的群体和广东的群体发生了差异,是侗傣语族群体的祖先。到了大约8000多年前,广东的先越民族开始进入了新石器时代,并且发生了扩张和分化。两三千年前,广东的南越族群又分化出了西瓯族群,并同广西土著雒越混合发展成了壮傣族群的祖先,而广东的南越和福建的闽越则渐渐演变成了侗水族群。

公元前219年,秦始皇派屠睢为统帅,率领50万大军兵分五路,向五岭之南进军。其中一军驻扎在余干(今江西余干),一军扼守南野(今江西南康),一军守镡城之岭(今广西桂北越城岭),一军占据九疑要塞(今湖南宁远境内),还有一军"处番禺之都"(今都庞岭附近,属连县)"("处番禺之都油念吸别对东路条哪景"之意争论不休,今从"五百里为都"之意。参见《广州文博》l993~1995集刊李龙章《番禺城始建年代及相关问题探讨》。在强大的秦军进攻下,力量分散的南越族各小国只好退出部落聚居地,躲入密林深谷之中打游击。屠睢攻占番禺后,急于推行暴秦的各项制度,以为可以压服越族人。但是越族人,不肯屈服又里负此么化编生于秦军的暴力,同心驱逐外敌,他们利用熟悉地形、善于水战与爬山设伏的长处,白天隐伏于山林之中,晚上四出偷袭中的西瓯族人还发动了一次大攻击,杀得秦军尸横遍野,并击毙其统帅屠睢。这故事显示了哥春足省再雷装终审跑帮岭南原住人的刚强善战与不屈服于暴力的本阳根文化。

明末清初"岭南三大家"之一的陈恭尹有诗句云,"五岭水浮天。"(《九日登镇海楼》),可借来形容拉到宪井有笑研若古越族人所处的地理环境。

春秋战国时期,岭南还是南越族的世界,广东的青铜时代始于商末西周,但广东当子贵新南印再当短敌章款代出土的这一时期的青铜器文物仅有5件,不过,出土的战国时期青铜器却达1000多件,其中,不少还是本地铸稳山着氢倒丝造的。由此可见战国时岭南越族的生产力已有一定的发展。

商与西周时代,广东先民便与中原商、周王朝有了经济文化往来。春秋战国时代,岭南与吴、越、楚国关系密切,交往频繁。

先秦时,岭南的番禺、肇庆、罗定、清远、四会、广宁、揭阳等地,已有越族的"小国",如称为番禺、缚娄,阳禺等市镇型小国。这些"小国"是部落联盟发展的结果,虽然并没有在岭南建起一个统一国家政权,但已是贸易商品的最初集散地。

岭北楚国商人也常来此贸易,出现语言交流现象,因此成熟后的粤语也还带有一些楚音。那时,番禺的珠玑、翡翠、犀角、象牙等名贵商品,已扬名中原。秦始皇统一六国后,既想扩大领土,也垂涎番禺的名贵商品,遂出兵岭南。

屠睢身亡后,秦军还是"百足之虫死而不僵",南越族人也奈何不得强大的秦军,双方僵持不下,形成"秦军三年不解甲弛弯"之势。

秦国时期

起初岭北到岭南的交通不畅,影响着秦军的给养。后来,秦将监禄(一说监为官衔,名史禄)率工兵在海阳山开凿一条水道,连通了湘江与漓江,民间称为秦凿渠,也称零渠(唐代时改称灵渠)。于是,粮草可以从岭北水运至岭南,解决了秦军给养问题,使秦军得以打持久战。

后来,秦始皇派任嚣为统帅,率领赵佗等将领,出动楼船沿秦凿渠南攻岭南。水军参战,增强了秦军的战斗力,加上任嚣、赵佗步步为营的同时,善于安抚越族人,恩威并用之下,终于逐渐平定了越族的反抗。公元前214年,秦始皇统一了岭南,设置南海、象、桂林三郡。其中的南海郡,南海郡辖境是东南濒南海,西到今广西贺州,北连南岭,包括今粤东、粤北、粤中和粤西的一部分,今广东省的大部分地区属南海郡。南海尉任嚣在郡治番禺筑城,世称任嚣城,这就是广州建城之始。

任嚣、赵佗率军南下之时,秦皇已命一批游民。商人随军移民;统一岭南后,秦守军号称50万;设南海郡;秦二世元年(前209),赵佗上书皇帝,奏请拨3万名无夫家的女性来南海郡为士卒补衣和照顾生活,秦二世拨给1.5万名女性,这一系列举措,使南海郡的"中县人"(汉族人)大大增加。他们带来了中原文化,也带来中原的先进生产工具与技术,更加促进了南海郡的政治、经济、文化的发展。任嚣、赵佗采取民族和睦政策,使汉、越民族融洽相处。由于族群交流的需要,原住民语言逐渐吸收古汉语,出现雏型粤语。

任嚣任南海尉时,赵佗任龙川令。他们经营南海郡数年后,中原反抗暴秦苛政的义军四起。任嚣看到秦失人心、早晚覆灭的形势,也看到岭南有拥兵自重的有利地势,便萌发割据之心。无奈病魔不许他再称雄,他只好把希望寄托到心腹将领赵佗身上。任嚣病危之际,委托赵佗代理南海尉一职,并把割据岭南的计划告诉他,希望他不要错过机会,赵佗欣然受命。

赵佗(一些古籍写作赵他)原籍巨鹿郡东垣县(今河北真定),他不但有治军之才,也有治政之才。任嚣逝世后,他首先令横浦、阳山、湟溪等五岭关隘的守军塞绝通岭北的通道,以防北兵南来。接着,清洗不听号令的秦朝官吏,安插亲信担任重要职务,为称王立国奠定基础。公元前206年,刘邦称帝,建立汉朝,暴秦终于退下历史舞台。次年,赵佗发兵进攻桂林、象两郡,赵佗巧设美男计的传说,说明他进攻时发生过激烈的对抗。 那时,骆越国之主"后蜀王子"自称"安阳王",手下有一位"神人"辅佐。传说这位神人名皋通,制作了一张神弩,一发能杀300人!这种神奇武器令赵军连吃败仗,于是赵佗暗派太子始潜入安阳王宫。由于太子始生得一表人才,又能言善辩,遂使安阳王之女媚珠芳心大悦。为了讨太子始的欢心,媚珠竟盗出神弩,交给太子始毁掉,赵侬遂得击溃安阳王。这个传说不能说绝对真实,但也说明了赵佗平定岭南并非轻而易举。

赵佗通过武力进攻与拉拢雒越族各首领等计,终于使大多数雒越族各部落归心。他又把象郡分为交趾、九真二郡,任用友好的雒越人首领为长官,把原来的岭南三郡牢牢控制于掌中。从此,岭南出现安定的局面。公元前204年左右,赵佗自称南越王,建南越国,在国都番禺扩建任嚣城,史称赵佗城或越城。1997年,在广州中山四路原市文化局的地下揭出南越国御苑遗址,震动国内外。专家们推测,南越国宫苑的中心在今广州儿童公园范围内。 南越国初创时,其统治范围是:北界西起今广西三江、龙胜县南境,经兴安严关、恭城、贺县,历广东连山、阳山、乐昌、南雄等县一段,再折向南经连平、和平、蕉岭;东界从福建永定、平和、漳浦等地到达南海;西界为今广西环江、河池、东兰、巴马、百色、德保,与夜郎、句町等国接壤;南界到今越南中部长山山脉以东及大岭一线以北。国都番禺处于东、西、北三江交汇之处,航运已有一定发展,成为犀、象,毒冒,珠玑、果布等商品云集的都会,引来不少客商,语言交流增加,促使雏型粤语进一步变化。

由于越族人多,中县人居于南越国也只得入乡随俗。赵佗对越俗的态度是"良则从之,恶则禁之"。汉高祖为与赵佗结好,派陆贾南来作说客,赵佗接见他时穿越俗服装,束发插椎。席地交股而坐。赵佗除了带头与越俗同化外,还大力提倡越通婚,赵家与越族名门吕家结为秦晋之好,融洽了汉越关系。他还推广中原的语言文字,使华夏文化在国中占了重要地位,越族语言因而更加与夏语融合,雏型粤语得以进一步发展。

后来,对中县人有较强抗拒心理的部分越族人向西江流域或西南方的茂名、徐闻、合浦,乃至广西迁移,使粤语地域有所扩大。

友好睦邻

赵佗推行友好睦邻的政策,对汉朝,只有几年关系不好,其他时间皆友好往来。赵佗于公元前196年臣服于汉朝,使汉越贸易合法化,中原地区获得南越国的特产,南越国也得到中原提供的农业生产必需品,如铁器工具及马、牛、羊等牲畜。后来吕后执政时,歧视南越,断绝供给南越生产必需品。赵佗一怒之下于吕后五年(前183)自尊为"南越武帝",发兵攻打长沙,吕后便派兵攻打南越,却攻不进岭南。吕后死后,汉文帝再派陆贾南来,与赵佗尽欢而别,陆贾还朝时,赵佗进贡了一批珍品给汉文帝。托陆贾带回的赵佗《报文帝书》是见于典籍最早的岭南文学作品,此后,岭南与中原的政治、经济联系再次增强,使岭南的经济顺利发展。

赵佗活了一百余岁,南越国历五主,到汉元鼎六年(前111年),终为汉朝所灭。汉灭南越国后,在岭南设南海、苍梧、郁林、合浦、九真、交趾、日南、珠崖、儋耳等9郡。元封五年(前:106年),设交趾部统辖上述9郡,交趾部的治所设于广信(广信,是古代两汉时期的交州首府,位于现今广西梧州、贺州与广东封开一带,即西江与贺江交汇一带。)。史家认为,广信之名寓"初开粤地宜广布恩信"之意。广信位于岭南腹心之地,地处漓江、贺江、西江交汇之口,扼水陆要冲,故为汉代所重视。此后,广信作为岭南的政治、文化中心,发展了300余年,其对粤语的发展是颇有影响的。

秦凿灵渠

秦凿灵渠把湘江与漓江沟通,从而成了中原汉人进入岭南历史上第一条水上主要通道,而由漓江转入西江到岭南,必先进入广信一带。秦统一岭南后,广信一带已有不少秦守军驻守,此处扼西江咽喉,沿江东向可达番禺,溯江向西可达南宁,乃战略要地。因此,汉族移民也大批居于此地,加速此地的开发。在汉代,广信也出现了几位学问家,如陈钦、陈元父于及士燮等。古籍载,交趾太守士燮的威望可媲美南越王赵佗,可见其影响之大。因此说,广信一带的百姓在粤语发展过程中,是曾起了一定作用的,今日的西江流域两岸县市的粤语,与珠江三角洲的粤语语音,语汇比较一致,也可证明这个结论。(参见叶国泉、罗康宁:《粤语源流考》,载《语言研究》1995年第一期。)不过,也不能说粤语形成于广信一带,因为西汉惠帝时,入仕朝廷的番禺人张买。"能为越讴,时切谏讽"可见西汉时番禺也流行粤语。

西汉时期

西汉时南海郡治所仍在番禺,南海郡辖番禺,中宿(今清远)、四会、博罗、龙川、揭阳6县(东汉时增加增城),东汉献帝建安八年(203年),交趾部改称交州,州治仍在广信。建安十六年(211年),交州刺史步骘到番禺视察时,认为番禺农业、商业发达,地势更有利于发展,故于建安二十二年(217年)迁交州治所到番禺。此后番禺重新成为岭南政治、经济、文化中心。吴黄武五年(226年)交广分治,设广州,以后广州的中心地位持续了千多年,粤语的发展成熟便主要在广州一带。

唐宋时期

唐代,商业的交流在番禺一带更盛,还有官员被贬到岭南,皆使粤语吸收了不少中原语音。与此同时,粤语在发展过程中变得更规范化与书面化,形成比较独立的语言体系。

唐末宋初,粤语在构词、语法、读音等方面,也都成熟起来,整体上也已经十分接近唐朝古语。其语音、词汇,大体已奠定了现代粤语的基础。唐朝灭亡至南宋灭亡,燕云十六州沦陷达四百年之久,唐宋时期可被视为粤语的定型时期,因此现代粤语仍能对应宋朝《广韵》的发音,但难以对应元朝或以后的古汉语发音。到了南宋,粤语已与北方汉语语音相距甚远了,广州与珠江三角洲一带,也成了粤语流通区域的主体。元代,虽有大批随宋末小朝廷南下的官民留居广州地区,带来不少北方语言,但己产生不了多少作用,明代,粤语已与现代粤语大体相同,清至民国,由于与外国人交往增多,粤语中也吸收了一些外来语。随着广府人出国及迁居港澳者增多,粤语的影响更加扩大。

广府民系的"广府"怎样解释?这是因为唐代对广州一带已有"广府"之称,而明清更有以广州为治所的广州府,广州府人简称广府人。广府民系的人口组合是怎样的呢?学者认为,岭南三大民系--广府民系、福佬民系、客家民系,其人口组合大致在宋元之际形成,虽同属岭南汉族居民,但也有不同的文化特征。

珠玑巷移民

南雄珠玑巷传说在珠江三角洲地区流传很广,说的是南宋时宫中的一个妃子得罪了皇帝,从皇宫逃出,逃到南雄珠玑巷。后来风声走漏,朝廷派兵剿灭,这里的人害怕牵连,连夜扶老携幼往南迁移到珠江三角洲,于是这里的很多地方都认为自己的祖先是从南雄珠玑巷迁移过来的。刘志伟认为,如果把这个传说认定为史实是不可靠的,但毕竟是重要的历史记忆,而这种历史记忆的传承对区域历史的进程产生了重要的影响。他同意科大卫的说法,认为这与明朝初年广东人的入籍问题有关。当地的土著、贱民为了取得合法身份,千方百计地希望政府把他们纳入户籍当中,为了与已经在籍的那些人保持一致,便采用了南雄珠玑巷迁来的说法,以证明他们的中原身份及其正统性。这个传说的普遍化是在面临入籍困境的情况下造成的,是与明朝初年广东特殊的社会环境有关的。因此,无论是由于表面上的强调来自中原正统的身份,还是由于背后所反映的对入籍的追求,在刘志伟看来,这一传说都是明清时期珠江三角洲地区国家认同建立的手段和结果。

分布

广府人主要居住在广东、广西,香港、澳门,海南西部(说儋州话、迈话的村落)、越南东北部(山由族聚居地),以及一些海外华人社区也有分布。

广东省:

广州(越秀区、荔湾区、海珠区、天河区、白云区、黄浦区、番禺区、南沙区、花都区部分、增城区部分、从化区部分)

佛山(禅城区、顺德区、南海区、高明区、三水区)

东莞大部分

中山

珠海:

- 广府片:香洲区大部分

- 四邑片:金湾区、斗门区部分

江门

- 四邑片:江海区、恩平市、蓬江区、新会区、开平市、台山市(除赤溪镇)

- 广府片:鹤山市

肇庆

- 广府片:端州区、鼎湖区、高要区

- 罗广片:封开县、德庆县、广宁县、怀集县、四会市

阳江(江城区、阳东区部分、阳西县部分、阳春市部分)

云浮(云城区、新兴县大部分、郁南县大部分、罗定市大部分、云安区部分)

清远(清新区大部分、清城区部分、佛冈县部分、阳山县部分、连州市小部分、英德市小部分)

茂名(茂南区大部分、高州市大部分、化州市大部分、信宜市部分、电白区小部分)

湛江(赤坎城区、霞山城区、吴川市大部分、坡头区大部分、廉江部分、遂溪小部分、徐闻小部分、麻章区小部分)

广西壮族自治区:

梧州、南宁、邕宁、横县、宾阳、贵港、桂平、平南、藤县、玉林、北流、容县、博白、陆川、防城港、东兴、钦州、合浦、浦北、灵山、北海、岑溪、昭平、蒙山、贺州、钟山、百色、崇左、扶绥、宁明、凭祥及龙州。

海南省:

儋州、东方、乐东、琼中、三亚、昌江及文昌市铺前镇浦渔村。

海外:

欧美、澳洲等地区在华人社区,如美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、荷兰等地。

东南亚地区,如马来西亚、新加坡、印度尼西亚、越南、柬埔寨等。

文化

综述

广府文化区基本上属粤语方言区范围,本区曾是南越人主要居地,有着深厚的南越文化积淀层。明代以后商品经济比较发达,加上长期对外开放,中外文化在这里交融整合,形成以商业文化为主要特征的多元文化结构,在地名上也充分反映了这个文化区域的特色。

作为广府文化发源地、千年商都核心,越秀区人民政府一直致力广泛宣传和强力运作该区的文化、旅游资源。广州是广府文化的核心区域,越秀区是广州建城两千多年来未曾变更的中心城区,是广府文化发源地、千年商都核心。

广府文化的中心城市广州,自古以来是广东省乃至岭南区域政治、经济、文化中心。在建筑、艺术、宗教、戏剧、音乐、文学、绘画、工艺、饮食、园林、风俗等各个文化领域,处处表现出悠久的历史渊源和鲜明的个性,给人以多层次、立体的和丰富的感受。

由于广府文化在广东民系文化中的突出地位,因此,广府文化在各个领域中常被作为粤文化的代称。如广州话称为"粤语",广州方言歌统称为"粤讴";广州戏剧和音乐分别称为"粤剧"、"粤曲"、"广东音乐";广东饮食文化体系中虽有广州菜、潮州菜、客家菜之分,但"粤菜"常用以指广州菜;广州工艺品的重要品类被称为"粤绣"、"广彩"、"广雕"等。

广府文化创造了粤剧,形成了包括建筑,戏曲,精雕,陶瓷,龙狮,饮食(酒楼、茶楼、点心、粤菜、广府菜等)等特色的文化符号。

特征

务实、乐观、包容

广府文化可从其语言中体现出来:务实、乐观、包容。

两宋以后,珠江三角洲的开发已初具规模,到了明代,是当时岭南著名的粮食和多种经济作物的生产基地,顺德、南海、中山、番禺等地基塘农业驰名于世。多层次的农业经济架构,又有广州这个世界贸易大港为依托,农副产品和手工业产品市场广阔,产销活跃。明代后期,珠江三角洲的农业生产商品化倾向日渐明显,成为岭南最活跃、最具商品意识,因而最富有反传统精神的地区。广东近代工业的新兴产业,主要从19世纪末叶从珠江三角洲一带兴起。经济发达推动了文化的兴盛,珠江三角洲地区从宋代以来,人文兴旺,一直居于全省人才优势的地位。广府文化的中心城市广州,自古以来是广东乃至岭南区域政治、经济和文化中心。在建筑、艺术、宗教、戏剧、音乐、文学、绘画、工艺、饮食、园林、风俗等各个文化领域,处处表现出悠久的历史渊源和鲜明的个性,给人以多层次、立体的和丰富的感受,使广府文化在广东各民系文化中占有优越的地位。

"广帮商人"清中期就已驰名全国,在三大民系中最具开放性,比较易于接受外来新事物,敢于吸收、摹仿和学习西方物质文明和精神文明,并将传统文化与之相互融合。广府人还具有敢于探索和尝试的拼搏精神,视野较为宽广,思路较为开阔,商品意识和价值观念较强,精明能干,善于计算,创造了珠江三角洲多元化农业商品经济,以广府人为主干的"广帮商人"清中期就已驰名全国。

广府人由于最早受到海外,尤其是近代西方先进文化思想的影响,得风气之先,加上强悍的民性,冒险、创新的气质,因而反抗性与斗争性也特别强烈,在中国近代历史上,精英群出,在推翻封建帝制、建立新中国以及改革开放和发展经济之中,有一种"敢为天下人先"的最为宝贵的性格特征。

粤剧

粤剧源自南戏,旧称"广府大戏",又称"大戏"或者"广东大戏"、"广府戏",发源于佛山 。早在汉代,佛山的表演艺术已十分盛行。自明朝嘉靖年间开始在广东出现,粤剧是揉合唱念做打、

乐师配乐、戏台服饰、抽象形体等等的表演艺术。是融汇明清以来流入广东的海盐腔、弋阳腔、昆山腔、梆子等诸腔并吸收珠江三角洲的民间音乐所形成的以梆子(京剧称西皮)、二黄为主的我国南方一大剧种。

19世纪40年代中,广府戏已从开埠后的香港,传到东南亚的星马(新加坡、马来西亚)了。以后,星马的粤剧也颇兴盛,故新加坡有"粤剧第二故乡"之称。广府戏到了外国,西人称之为Cantonese Opera[9],到了清朝末期,文化人为了方便宣扬革命而把演唱语言改为粤语,使广州人更容易明白。 粤剧的名称 ,虽在清光绪年间才出现,但其源流却可以追溯到四百多年前的明代中叶。建国以前的三十年间,粤剧基本上分为"省港大班"与"过山班"(或称"落乡班")两大派系。

婚姻习俗

广府人在节日习俗上,有其地方的特色。在广州,有除夕花市。南汉时就已有之,到 19世纪中叶,花市例定在除夕前几天举行,花木涌入城市,十里长街,市民结伴"行花街",热闹非凡,至今越办越旺,发展到 珠江三角洲的许多城市都有此俗。番禺的飘色游艺活动,珠江三角洲各地的生 菜会(取发财之谐音)、波罗诞、郑仙诞、金花诞、何仙姑诞、日娘诞、盘古王母诞、鱼花诞、田了节、龙母诞等,内容多与祭祀本地神仙以及发财致富、出航平安等主题有关。反映了广东风俗文化的深层结构的品格。婚姻习俗上,旧时既接受了汉族的封建婚姻制度,在广州及珠江三角洲城乡,还存在不落夫家和自梳女的风俗,前者保留古越族遗风,女子出嫁后,除了年节、庆贺、吊唁等红白喜事以外,一般不回男家,而长住娘家。后者是一些女子为了独立谋生和摆脱封建婚姻的束缚而宣布自梳,终生不嫁。这种婚俗,既是古老婚俗的变异,又具有个性解放的色彩。建国后,这两种婚俗已渐而绝迹了。

饮食风俗

广府汤

据史书记载:"岭南之地,暑湿所居。粤人笃信汤有清热去火之效,故饮食中不可无汤。老火汤又称广府汤,即广府人用传承数千年的食补养生秘方,慢火煲煮成中华老火靓汤,火候足、时间长,既取药补之效,又取入口之甘甜。是调节人体阴阳平衡的养生汤,更是辅助治疗恢复身体的药膳汤。

广府人喝老火汤的历史由来已久,这与当地湿热的气候密切相关,而且汤的种类会随季节转换而改变。经年累月,煲汤就成了广府人生活中必不可少的一个内容,与广东凉茶一道当仁不让地成了当地饮食文化的标志。汤料可以是肉、蛋、海鲜、蔬菜、干果、粮食、药材等;煲汤的方法可以是千奇百异,熬、滚、煲、烩、炖等;不同的汤由于不同的材料会有咸、甜、酸、辣等不同的味道。

粤菜

广州的饮食文化享誉海内外。粤菜是我国的四大菜系之 一,粤菜由广州菜(也称广府菜)、潮州菜(也称潮汕菜)、东江菜(也称客家菜)三种地方风味组成,三种风味各具特色。广府菜范围包括珠江三角洲和肇庆、韶关、湛江等地,用料丰富,选料精细,技艺精良,清而不淡,鲜而不俗,嫩而不生,油而不腻。擅长小炒,要求掌握火候和油温恰到好处。还兼容了许多西菜做法,讲究菜的气势、档次。

粤菜特点是丰富精细的选材和清淡的口味。粤菜可选原料多,自然也就精细。粤菜讲究原料的季节性,"不时不吃"。吃鱼,有"春鳊秋鲤夏三犁(鲥鱼)隆冬鲈";吃蛇,则是"秋风起三蛇肥,此时食蛇好福气";吃虾,"清明虾,最肥美";吃蔬菜要挑"时菜",是指合季节的蔬菜,如菜心为"北风起菜心最甜"。除了选原料的最佳肥美期之外,粤菜还特别注意选择原料的最佳部位。粤菜味道讲究"清、鲜、嫩、滑、爽、香",追求原料的本味、清鲜味,粤菜调味品种类繁多,遍及酸、甜、苦、辣、咸、鲜。但只用少量姜葱、蒜头做"料头",而少用辣椒等辛辣性作料,也不会大咸大甜。这种追求清淡、追求鲜嫩、追求本味的特色,既符合广东的气候特点,又符合现代营养学的要求,是一种科学的饮食文化。

广州蛇宴

广州蛇宴 著名的广府菜有:白切鸡、烧鹅、烤乳猪、红烧乳鸽、蜜汁叉烧、脆皮烧肉、上汤焗龙虾、清蒸东星斑、阿一鲍鱼、鲍汁扣辽参、白灼象拔蚌、椒盐濑尿虾、蒜香骨、白灼虾、椰汁冰糖燕窝、干炒牛河、广东早茶、老火靓汤、罗汉斋、广州文昌鸡、煲仔饭、支竹羊腩煲、萝卜牛腩煲、广式烧填鸭、豉汁蒸排骨、鱼头豆腐汤、菠萝咕噜肉、蚝油生菜、香煎芙蓉蛋、鼎湖上素、烟筒白菜、鱼香茄子煲、太爷鸡、赛螃蟹、香芋扣肉、南乳粗斋煲等。

艺术

美术工艺

广东画坛从明清起有较大发展,人才辈出,风格独特,技法纷呈,求新求变。其代表人物有:南海林良的写意花鸟,东莞张穆著称画马,新会高俨擅长山水,顺德黎简诗书画皆绝,顺德苏六朋、苏仁山尤擅人物,番禺居巢、居廉工花卉草虫,重视取法自然,创造了"撞水"、"撞彩"技法。 20世纪初,在广东产生了"岭南画派",其创始人高剑父、高奇峰、陈树人均为番禺人。他们主张以倡导艺术革命,建立现代国画为宗旨;以折衷中西,融会古今为途径;以形种兼备、雅俗共赏为审美标准;以兼工带写,彩墨并重为艺术手法。独树一帜,成为在国内外有影响的美术流派。现代,继承和发展这一画派艺术的,有方人定、黎雄才、关山月、赵少昴、杨善深等。

广府民系的工艺美术,品类繁多,有的在国内外享有崇高的声誉。如肇庆端砚;广州的象牙雕刻、玉器、红木家具、积金彩瓷、朱义盛首饰和广绣等;佛山陶瓷、木版年画、剪纸、金银铜锡箔、染色纸、狮头、彩扎灯色;新会葵扇;东莞和南海烟花炮竹以及各地在建筑装饰中的木雕、泥塑、灰塑、砖雕等,其中以端砚、粤绣、雕刻、陶瓷最具特色。佛山是"武术之乡",是中国南派武术的主要发源地,世界上广泛流行的蔡李佛拳、洪拳、咏春拳等均发端于佛山,著名武术大师黄飞鸿,咏春宗师梁赞、叶问,影视武打明星李小龙等祖籍及师承亦在佛山。

狮艺之乡

佛山是"狮艺之乡",是南狮的发源地。

戏曲音乐

粤剧以粤方言演唱,是广东流行最广、影响最大的地方戏曲剧种。粤剧是由多种外来戏曲声腔和本地土戏、民间说唱艺术不断融合而形成、发展起来的。以后又在伴奏乐器上大胆采用了一些西洋乐器,大大增强了烘托唱腔和戏剧动作的效果。20世纪三四十年代,著名粤剧演员有被称为"粤剧四大家"的薛觉先、马师曾、白驹荣、廖侠怀等。红线女所创的"红腔"近半个世纪以来影响最大。以粤语演唱的曲艺品种,有粤曲、木鱼歌、龙舟歌、南音和粤讴等。佛山是"南国红豆"粤剧的发源地。

广东音乐是产生、流传和发展于珠江三角洲一带以及粤西广府方言区的纯器乐演奏的民间音乐。19世纪60年代起,严老烈等代表性人物,运用带规律性的使用装饰音和"加花"的旋律发展法创作改编出《旱天雷》、《倒垂帘》、《连环扣》、《饿马摇铃》、《雨打芭蕉》等有独特风格和地方色彩的著名乐曲,标志着广东音乐作为乐种的形成。

广府民居

广府民居通常指大珠江三角洲、粤西地区的建筑。岭南气候炎热,风雨常至,通风与阴凉的要求是岭南建筑的共同特点。其一是依据自然条件(包括地理条件和气候特点等),体现出防潮、防晒、防火,通风性能良好等功能特点。其二是大量吸取西方建筑精髓,体现了兼容并蓄的风格。广府早期的民居建筑,较为明显受到江南地区建筑模式的影响,官僚地主阶层常常是四五代人聚族而居,建立封闭的建筑群。最初的砌墙材料有三合土、卵石、蚝壳、砖等,清代以后多用青砖、石柱、石板砌成,外墙壁均饰以花鸟、人物图案。

最能体现广府文化的"活化石"--莫过于那些林立于乡间村落的镬耳建筑群了。镬耳屋是岭南传统民居的典型代表,以广府风格的民居建筑为主要代表,因其在屋的两边墙上筑起两个像镬耳一样的挡风墙而得名。在明清时期的广府民居中,一般是出过高官的村落,才有资格在屋顶竖起镬耳封火山墙。

镬,是古代的一种大铁锅。"镬耳屋"因其山墙状似镬耳,故称"镬耳屋"。其建筑特点是瓦顶建龙船脊和山墙筑镬耳顶,用于压顶挡风。"镬耳屋"一般为砖木结构,青砖(麻石)砌墙,阶砖铺地,红、白石板铺天井。潮汕、客家的民居建筑亦有类似镬耳山墙,粤北客家等地称为"云墙"或者是"茶壶环"。从正面看两边高耸的墙体呈镬耳形,从侧面看就像一个"凸"字,屋两边的镬耳,其结构从檐口至顶端用两排瓦筒压顶并用灰塑封固,处理收口的工艺,是整座建筑工程难度最高,造价最贵的地方。镬耳的山墙可挡风入巷,让风通过门、窗流入屋内;火灾时,高耸的山墙可阻止火势蔓延和侵入。镬耳屋象征着官帽两耳,具"独占鳌头"之意,唯有功名的乡绅方能采用,也是家境殷实的象征。明清两代,只要是发了财的村民,都会建造一所镬耳屋以显示其富有与气派。间或也有以蚝壳代替青砖建造的镬耳屋,很有特色,据说冬暖夏凉。如广州市海珠区的黄埔古港和小洲村、广州番禺区的古村落、佛山顺德的古村落就有用蚝壳砌墙的居屋。

清末在广州的西关民居密集的环 境条件下,形成的独特风格的西关大屋民居。内部布局紧凑,间隔灵活,正立面之门以"三件头"(脚门、趟拢和大门)、水磨青砖墙面、花岗石墙脚等构成其外表风貌。近代受西方文化影响,在侨乡出现有异国风格的碉楼,在城市出现别墅式居宅,均是开南国建筑风气之先。