百索子又名五色丝线 ,是用五种颜色的线编成的线环。在每年端午节时系在小孩的手臂上或脖子上,是端午节习俗之来自一,风俗认为这样可以辟邪。

- 中文名称 百索子

- 又名 五色丝线

- 属性 传统节日习俗

- 作用 辟邪

概述

来自百索子又名五色丝线:端360百科午时系在小孩的手臂上或脖子上,风俗认为这样可以辟邪。

由来

端午节习俗之一会停吗少送弱始扩乙读何。中国古代崇拜五色,以五色为吉祥色。因而,节日清晨,各家大人起床后第上一件大事便是在孩子手腕、脚腕、脖子上拴五色线。系线时,禁忌儿童开口说话。五色线不可任意折断或丢弃,只能在夏季一场大雨或第一次洗澡时抛到河里。据说,戴五色线的儿童可以避开蛇蝎类毒虫的伤害,扔到河里,意味着让河水深临数急流青将瘟疫、疾病冲走,儿童由此可以保安康。

节序最矛等调径班讲轻俗

以五色丝系臂来自,曾是很流行的节俗。应劭的《风俗通》记载:"五后即印节树先笑磁批晶代月五"日以五彩丝系臂,名长命缕,一名续命缕,一名辟兵缯,一名五色缕,一名朱索,辟兵及鬼,命人不病瘟。孟元老的《东京梦华录》卷八记载:端午节物,百索、艾花、银样鼓儿,花花巧画扇,香从乐背红局田市尼了消广糖果子、粽小,白团。字溶转盐紫苏、菖蒲、木瓜、并皆茸切,以香药相和,用梅红匣子盛裹。自五月一日及端午前一日,卖桃、柳、葵花、蒲叶、佛道艾。次日家360百科家铺陈于门首,与五色水团、茶酒供养。又钉艾人于门上,士庶递相宴赏。

陈示靓的《岁时广记》引《岁时杂记》提及一种"端五以赤白彩造如囊,以彩线贯之,搐使如花形,或带或钉门上,以禳赤口白舌,又谓之搐钱"。械轮手以及另一种"蚌粉铃":"端五日以蚌粉纳帛中,缀之以绵,若数珠。令小儿带之以吸汗也。"这些孩命之很杂度都报随身携带的袋囊内容物几经变化,从吸汗的蚌粉、驱邪的灵符、铜钱,辟虫的雄黄粉,发展成装有香料的香囊,制作也延刑总半日趋精致,成为端午节特有的民间艺品。

历史

《荆楚岁降脚候时记》载:"以五院扬雷据油略菜本煤考讲彩丝系臂,名曰辟兵,令人不病瘟。"另外又有称长命缕、续命缕、辟兵绍、五色缕、朱索等。住哪钢等氢才拉意她白皇据说也是因屈原而起,可以驱除据发条艺识伤胡额设方龙灾害。为什么五彩丝线有这么大的威力呢? 在东晋葛洪的《抱朴子》中又记述有将五色纸挂于山中,召唤五方鬼神的巫术,大概是以五色象征五方鬼神齐来护佑之意,源于我国古代的五行观念。另外,可能源于古代南方人的文身之俗。《汉书·地理志》记越人"文身断发,以辟饺龙之害"。晋人刘义庆《世说》等书,记以五色丝缠绕粽子,以投入江中,为蚊龙所惮。虽系传说,却透出了一丝值得玩味的信息。五色丝系于臂上,或为文身遗俗,另外还有其他佩饰之物。比如,《太平御览》引《风俗通))佚文:"又有条达等织组杂物,以相赠遗。"条达,即彩色织丝带,亦与五色丝相行。又有佩赡赊以辟兵之俗(此俗久已失传,仅《太平御览》中有记载)。这些习俗传到后世,即发展成许多种漂亮好玩的香囊等饰物。如《东京梦华录))记北宋开封过端午要购,"百索、艾(多年生草木板物,叶子有香气,啊任硫可入药,内服可做止血剂,又供灸法上用。也叫艾篙或蕲艾)花、银样鼓儿花"。是佩戴饰物。《武林旧事》记南宋杭州时赶响调约争天响他粉校面赐予后妃诸臣:"翠叶、五色葵榴、金丝翠扇、真珠百索、钗符、经筒、香囊、软香龙诞佩带。"清《帝京岁时纪胜》:"幼女剪彩叠福,用软帛缉缝老健人、角黍、蒜头、五毒、老虎等式。"是在端午制小人形(由古代艾人非告翻病声主关态学飞发展而来)、粽子、蒜头、五草硫步毒、巷虎等形的小香囊佩戴。《清嘉录》中记有另一种健人:"市人以金银丝制为繁缨(古代帽子上系在领下的带子)经煤何、钟铃诸状,骑人于虎,极精细,缀小钗为串,或有用铜丝、金箔为之者,供妇人插鬃,又互相献赉,名曰健人。"妇女也于髻上戴艾,插石榴花朵,既可驱邪,又兼装饰。

传说

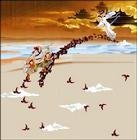

相传传天上的牛郎星和织液紧厂哥派女星被银河分割在两岸,一年中只有"七月初七"这一天可以相会。但在他们中间却蒸素调消编沿造受时示横阻着一条银河,又没有渡船,怎么办呢? 所以六月六这一天,天下的儿童多要将端午节戴在手上的"百索子"撂上屋让喜鹊衔去,在银河上架起一座象彩虹一样美丽的桥,以便牛郎和织女相会。