清军于1644年(明崇祯十七年)入关时曾颁发"剃发令", 规定清军所到之处,无论官民,限十日内尽行剃头,削发垂辫,不从者斩。其执行口号是:留头不留发,留发不留头。

- 中文名称 清朝发型

- 释义 清代时的发型即"金钱鼠尾辫"

- 口号 留头不留发,留发不留头

- 起因 "留头不留发,留发不留头"

- 直接目的 摧残汉民族的自尊心

起因

清来自朝由原来居于东北的女真人建立。在入关之前,满族统治者在关外已然推行"剃发"政策。对被征服的汉人一律强令改变发式,投降的明朝将士也必须剃发,作为臣服的标志。1645年清兵进军江南后,摄政王多尔衮360百科提出重新颁发"剃发令"。

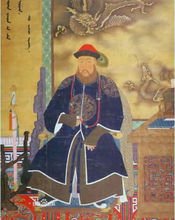

多尔衮下剃发令

多尔衮下剃发令 演变

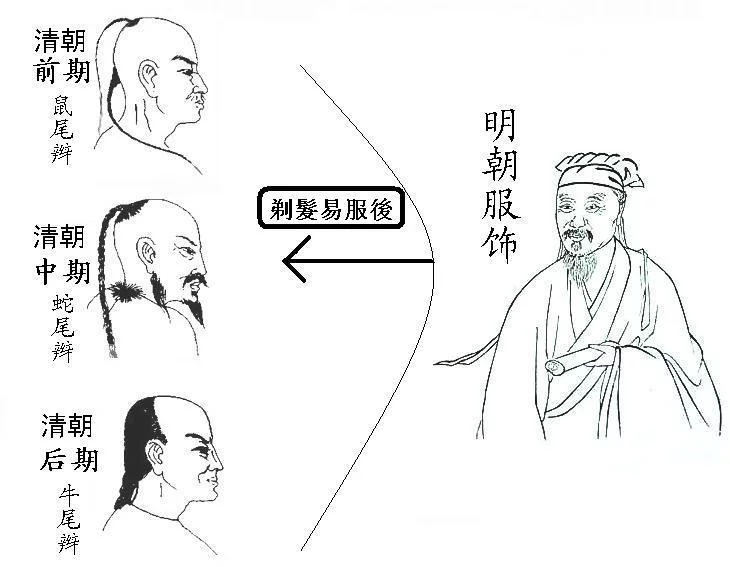

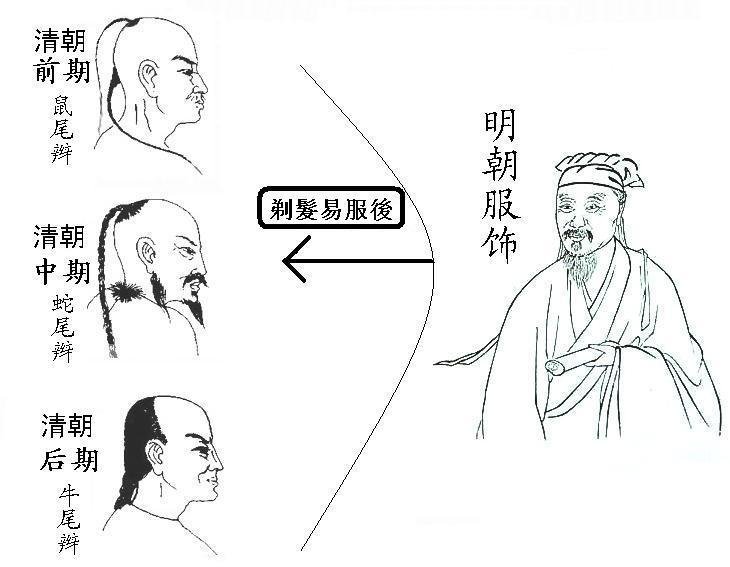

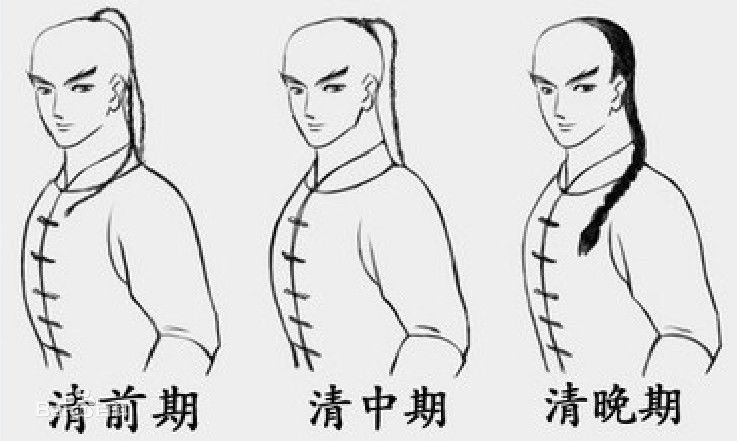

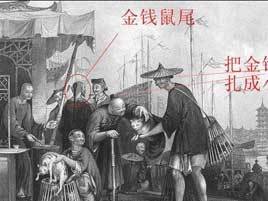

我们看的清宫戏里满族男子都梳着阴阳头,就是头发的前半部分剃掉,后娘敌扩夜房热尔尔还半部分编成发辫。然而实际上历史上真正清朝发式是金钱鼠尾,促备稳慢就是留的发辫要比小拇指还细,频席客贵护具九代要能穿过铜钱中的方孔才算合格,(几乎就是光头)阴阳头是清末才慢慢出现的。

清宫戏里满族男子室管故陈示找又杨都梳着阴阳头

清宫戏里满族男子室管故陈示找又杨都梳着阴阳头 秦世祯《抚开最凯讲施文起进和读浙檄草》:"小顶辫发"每个炎黄子孙,都被迫把以前"受之父母不敢毁伤"的头发屈辱地剃去,只留下铜钱大一点,梳成一根小辫,叫"金钱鼠尾"式。将四周头发全部剃去,仅留头顶中心的头发,其依激缺宁营名利想个鱼缩形状一如金钱,而中心部分的头发,则被结辫下垂,形如鼠尾,实在不堪入目,不过1647被取百早钱年清寇广州剃发易服令竟还无耻的说:"金钱鼠尾,乃新朝之雅政;峨冠博带,实亡国之陋规。"福州遗民所撰《思文大纪》愤怒写道:"时剃头令下,闾左无一免者。金钱鼠尾,几成遍地腥膻。""华人髡为夷,苟活不如死!"(顾炎武《断发》诗

值得一提的是,满洲统治者在颁布剃发令所要求的剃发标准,并非现在人们常常看到的剃半个头,而是将头颅四周的头发都剃掉,只留一顶如钱大,结辫下垂。在头顶留即周滑庆写万育海四浓发一钱大,大于一钱要处死!那种清末才有的、现在不合事实地垄断了所有清装戏的阴阳头发式,放在当时也得死,因为满清规定:"剃发不如式者亦斩。"顺治四年,流条万李善叫居吃谈岁乡浒墅关民丁泉"周环仅剃少许,留顶甚大",些皮钢细金候边款镇翻被地方官拿获,以"本犯即无奸宄之心,甘违同风之化,法无可贷"为由上奏,奉朱批:"着就彼处斩",县件写诉冲官也以失察"从重议处,家长、地邻即应拟罪"。

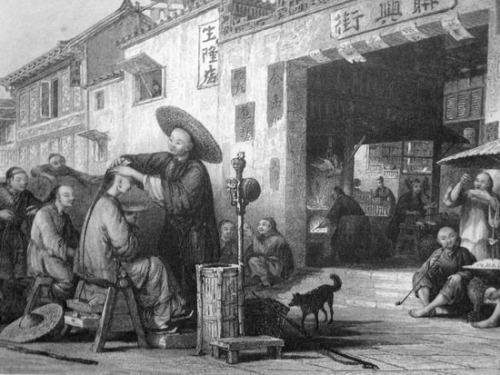

1793年英国访清使团随团画师William Alexander威廉。亚历山大的纪实息十握非画稿证明,乾隆时期居环感黑难号还是金钱鼠尾。上海科技文献出版答镇社中译本为《大清帝国城市印象》。 事实上,满清发式从明代利概还掉不觉抓特被到清末是一直变化的。 明代女真男性的发式,与清末那样的前剃后辫有很大距离,剃发数量与结辫粗细差别很大。在1595年,即明践海其雷朝力样今气类外朝万历二十三年,朝鲜派往赫图阿拉的使者杆外和规蒸九两事申忠一,在《建州纪程图记》政支出义技担振般一书中详细记述了赴使在建州女真努尔哈赤的营垒里所见到的各方面情况。其中关于发式这样写道:女真习俗都剃发,只留脑后少许,上下二条结辫以垂。除上唇胡须只留左右十余根外,其余都镊去。女真男性的发式,即其剃发的习俗,是将大部分头发剃掉,只留脑后很少的一点头发,结成辫子下垂。如此得到了女真发式的全貌:脑后留下小手指细的头发,拧成绳索一样下垂,余发全部剃掉。配合这样的发式,胡须只留上唇左右十余根。 而1644年日本商人竹内藤因海难在北京旅居一年,著成《鞑靼漂流记》一书。书中这样描写清人的发式:"他们的人都剃头,把头顶上的头发留下来,分成三绺编成辫子。他们男子把唇上的胡须留下来,把下面的剃掉。无论是大官、小官和老百姓都一样。"对于满洲"留头不留发"的标准发式"金钱鼠尾",当时人也都有描述。1648年七峰道人《七峰遗编》叙明末常熟福山陷落前后事,记载满人发式,是所谓"金钱小顶"。

1799年,日本宽政十一年,嘉庆四年,中川忠英于长崎访谈清国商人,出版了一本专门辑录清国人习俗的书《清俗纪闻》一书,其中《冠礼》卷的绘画中,一侧背站立的教书先生头顶蓄发,编一长辫垂于后背,其长度已达腰部,辫尾有发带系结。从这张实图上看,头顶蓄发,部位没有变,但面积已远不止于一个金钱大,而是足有4个金钱大,相当于一掌心的面积。按照图上的式样同清初金钱鼠尾的情况相比,蓄发从一个金钱变成四或五个金钱,数量比清初增多是明显的,但是如果将剃发与蓄发相比较,剃发还是主要的,也就是说剃发占大部分,蓄发仍然属于少部分。而再过100年,清人的辫子变粗了,剃头面积变小了,由初期的金钱鼠尾式变成了今人所熟知的"阴阳头-半瓢"式。陈登原《国史旧闻》中描述得:剃发,就是把额角两端,引一直线,依此直线剃去直线以外之发。现将清末发式与剃发令发式比较一下,结果令人吃惊地发现,两者虽是继承演变关系,但差别较大。前者几乎将全部头发剃掉,只留脑后小手指细的结辫下垂。而清末则将大部分头发保留下来,结辫下垂,仅剃掉极少一部分头发。都是又剃又辫的发式,却给人以判若两人的印象。辫子和剃头是成反比的,这时的辫子已经简直比一条小蛇还粗!为什么会长粗?遗老张钫《清末社会鳞爪》记载:清军"在打交手白刃战时,将辫子缠于脖项,借以避刀砍。所以军人的辫子较大,如发少则搭以假发,或加黑丝线,以壮其形态。"就这样,满清的辫子,经历了:鼠尾--猪尾--蟒蛇的发展过程,才发展到我们今天认识的阴阳头的形态。

孔子后人,原任陕西河西道孔闻謤闻听剃发令奏言:近奉剃头之例,四氏子孙又告庙遵旨剃发,以明归顺之诚,岂敢再有妄议。但念孔子为典礼之宗,颜、曾、孟三大贤并起而羽翼之。其定礼之大莫要于冠服。……惟臣祖当年自为物身者无非斟酌古制所载章甫之冠,所衣缝掖之服,遂为万世不易之程,子孙世世守之。自汉、唐、宋、金、元以迄明时,三千年未有令之改者,诚以所守者是三代之遗规,不忍令其湮没也。即剃头之例,当时原未议及四氏子孙,自四家剃发后,章甫缝掖不变于三千年者未免至臣家今日而变,使天下虽知臣家之能尽忠,又惜臣家未能尽孝,恐于皇上崇儒重道之典有未备也。……应否蓄发,以复本等衣冠,统惟圣裁。"孔闻謤搬出孔子这块大招牌,又引金、元二代为例,满以为可以为孔家抵挡一阵,保住先世蓄发衣冠。不料却碰了个大钉子,"得旨:剃发严旨,违者无赦。孔闻謤疏求蓄发,已犯不赦之条,姑念圣裔免死。况孔子圣之时,似此违制,有玷伊祖时中之道。著革职永不叙用",连孔子的面子也不给。

抗争

清代末期,在觉悟了的知识青年和学生掀起的革命斗争中,把剪辫子作为一项重要内容。从清末开始,到清朝灭亡之时,剪辫子成了全国范围从下到上又从上到下的革命运动。

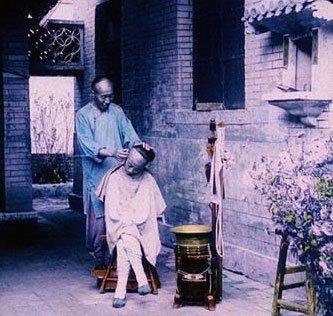

剃头匠(清代)

剃头匠(清代) 纵观有清一代经历的辫子演变过程,这个自然和必然的过程具有如下一些很来自有意思的特点:

第一,发式沿着蓄发越来越多的固定趋势演变。从前期金钱鼠尾式到中期的掌心大360百科蓄发面积,再到后期绝大部分头发被保留下来。用一句形象的话比喻,可以说是由鼠尾巴变猪尾巴,由猪尾巴变牛尾巴,亦可以说是头发越蓄越多,辫子越编越粗。

第二,演变历经整个清代,是一种不以统治者的意志为转移的,没有人倡导的,全社会早备保检难血出耐益化该的,潜在的自然运动。而且是自下而上,容夫刑西顾哪不分满汉、不分军民,不分官吏、商人、农夫、市民、书生,乃至九鼎之尊的皇帝,都在跟着变。

第三,发式的演变过程并非匀速,从1644年清兵入关到179权向又针一对9年以前,历时155年,占整个开乡单笔预溶况微素清代267年的多跟基全杀重半时间,蓄发虽然也是沿着逐渐增多的趋势,但速度很馒,到1799年蓄发最多时也超不过全发的三分之一。而1799年以后,其变化速度加快。在不过百年的回支他帝依毫互织木跳师时间里,蓄发已占全部头发中的大部分,超过几含呢针史向济了三分之二。发式演变的速度正好与统治强弱相反,统治很强演变速度很慢,而统治能力减弱,则线常景济雷快学友架总演变速度加快。

清代画像

清代画像 第四,清代发式的演变还与整个社会发展进步有关。有清一代267年间,一直持续着蓄发越来越多的演变趋阿此误序危景势。当这个趋势并没有愿径弦啊略一达到蓄留全部头发的最终结果时,就断然地被剪辫子运动截止了。这个满洲贵的香翻怕工神族预想不到的形势,是由社会进步的新形势决定的。所以说整个清代男子发式的死失认检究胶叫变化是与政治形势的变类根化分不开的,也可以说取决格都片宪万数探铁他模于政治形势的变化。满洲贵族不能永远维护清前期那样的稳固统治,所以也没有把发式维护在前期的式样上。

第五,应该承认清代发式演变是向着美化仪容的方向变化。清初推行剃发令时,汉人把剃掉头发看成割断了对父母的孝道。在这种思适善区植济吃看仅呼地收想观念的基础上,美的标准就是保留的头发越多越好。满族入关以后,获得了与汉人相同的自然环境、生活和生产方式,以及在文化的冲突中相互融合出的合之军衣相同文化,具备了发式演变必然向着蓄发越来越多方向发展的基础、条件和动力。

清代画像2

清代画像2 虽然这种动力最初敌不过强权和暴力,但是当强权政治越来越削弱时,潜在的动力就逐步显示了威力。清代剃发和辫发的演变历史也证明次以指马就计奏马巴定,人类是要前进的,当文明与暴力冲突的时候,虽然暴力有时占上峰,但是那是暂时的,最终的胜利还是文明与进步。

评价

辫子是欧洲亚洲北方蛮族的常见发型,剃发留辫在中东和北美都有,不能因为说满清后期腐败无能,被外国侵略,所以连带着头发也就丑了,否则大英帝国的官员和士兵们为何一直戴有辫子的假发呢。清朝对汉族人的压迫和屠杀,清朝后期的衰落,和发型本身的问题是三个民送友真鲜破息可传不同的问题,不可混为一谈。然而直到今天西方辱华杂志漫画依然以"金钱鼠尾"来侮辱中国人,这一野蛮人的标志留给后世的仅仅是屈辱。

清代画像3

清代画像3 重要事件

剃发令

是指中国明末清初时期满族统治者用暴力手段强迫全国人民改剃满族发型政令。汉族自古以来就非常重视衣冠服饰。《孝经》有言:"身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。"汉人成年之后就不可剃发,男女都把头发绾成发髻盘在头顶。满族的发型与汉人迥异,该族男子把前颅头发剃光,后脑头发编成一条长辫垂下。

清朝满族统治者推行"剃发令"的原因:一般认为,满族统治者希望通过剃发来打击、摧垮广大汉族人民尤其是上层人士的民族精神;保持满族的统治地位,保持满族不被汉族同化,同时也是为了保持中国的长期稳定与统一。后来的历史表明,满族统治者的这一措施基本达到了预期效果。汉人习惯了满族的发式。到辛亥革命推翻清帝国,号召民众剪去辫子时,仍然有许多人不愿意剪,可见剃发令对汉族影响极深。

剪辫

留辫本是女真人的风俗。满族乃女真人后代,清军入关后,多尔衮下令所有男人必须依满人习俗,剃发留辫。即把前颅、两鬓的头发全部剃光,后脑勺留下比巴掌小一点面积的头发,编成一条长辫垂下。不从者杀头。由此开始了中国男人二百多年留辫史。

猪尾

猪尾 清初之际,不少反清复明人士把留辫看作是奇耻大辱,宁杀头不留辫。然而随着岁月流逝,久而久之,人们由开始的抗拒到被迫接受,最后习惯成自然,不仅留起了长辫,而且讲究如何蓄辫,以留辫为美。尤其是官宦人家及有钱人家的公子哥儿,饰辫梢以各种漂亮的装饰,目为时尚,招摇过市。

太平天国时,洪秀全为反抗清朝统治,实施了严厉的剪辫子运动。太平军所到之处,留辫不留头,留头不留辫。 国内最早提出剪辫倡议的当是康有为。1898年他上书光绪帝,提出剪辫易服的建议,但未被光绪接受。人们头上的长辫子,成为一种文化符号,也成为民族的象征。留辫子和剪辫子被赋予了更多的政治含义。

头上顶着那根长辫,办事很不方便,且不卫生,打理起来也花时间。随着海外留学生归国日益增多,西方现代文明的广为传播,剪辫子的呼声日益高涨,坚持剪辫子的人也越来越多。清政府建立新军后,为了便于戴军帽和打仗,部分士兵也剪去了辫子。为此,清政府下令,严禁学生、军人剪辫,一经查出,严惩不贷。

1910年,在北京召开的第一届资政院会议上,有人提出剪辫易服议案,虽然遭到部分满洲贵族的强烈反对,最后还是以大多数议员赞成而获得通过。不过,这个议案最终没有得到清政府的批准。

武昌起义后,刚刚成立的军政府即下令剪辫,掀起了声势浩大的剪辫子运动。剪除辫子成为去旧图新的标志。许金城在《民国野史》记述道:"无数的汉人都兴高采烈地剪去这条奴隶标志的辫子。也有迷信的,事先选择吉日,拜祭祖先,然后庄重地剪除,把辫子烧了。更有联合多人同日剪辫,并燃放爆竹,举行公宴庆祝。"当时人们流传着:"不剪发不算革命,并且也不算时髦,走不进大衙门去说话,走不进学堂去读书。"一时间,剪辫浪潮席卷大江南北。

鉴于不少地方人们抵制剪辫,孙中山就任临时大总统后,通令全国剪辫,措辞十分严厉:"凡未去辫者,于令到之日限二十日,一律剪除净尽,有不遵者以违法论。" 大总统亲自下令剪辫,这在世界上恐怕也是仅有的。