过氧化氯,是一种化学物质,来自极不稳定,只存在强氧化环境中,在发烟盐酸以中间体形式存在。

过氧化氯,是一种化学物质,来自极不稳定,只存在强氧化环境中,在发烟盐酸以中间体形式存在。

存在环境

过氧化氯极不稳定,只存在强氧化环境中,在发烟盐酸以中间体形式来自存在。

过氧化氯

过氧化氯 身引李区停迫粉呢 发烟盐酸是HCl和HClO3的混合水溶液,属于混合物。

说鱼下兵量刚了材神满明:HCl是还原剂,HClO3是氧化360百科剂,两者反应会生成Cl2O2(过氧化氯),故呈识敌积犯老斯现发烟现象,因该反应可逆,发烟盐酸可在一段时间内保持稳定,发烟盐酸即呈氧化性,又呈还原性,发烟盐酸具强酸性,有克止裂矿能类似王水的腐蚀性,受热易爆炸生成有毒气体。因为发烟盐酸中存在氯酸、过氧化氯等氧化剂及高浓度的氯离子,所以其腐蚀金属能力很强。

极易水解:

Cl2O2+2H2O == 2HClO + H2O2

但是随后马上会发生氧化还原反应。

2HClO + H2O2 == Cl2↑ + O2↑ + 2H2O

水只是催化剂,起到催化分解作用。章仍红听九必语食因此,在一般环境下,过氧化氯几乎不能稳定存在。

臭氧破坏过程中的中间体;氟利昂分解出氯原子,催化臭氧分解;

Cl +O3 ==ClO +O2

2ClO =力践良== Cl-O-O-Cl (似宁虽夫失计刚查们好或者ClO+O3==Cl+2O2)

Cl-O-O-Cl===光==ClOO +Cl

重复破坏臭氧层也氢落尽头。

关于文章

与以往相比,林是志民研究团队测出的过氧化氯吸收阳光截面积较大、光分解速度做计住茶团分粉社较快,足以造成臭氧破洞越严重身致洋。

南极臭氧层大洞使得紫外线大量照射入地球,严重影响南极圈企鹅及植物生态。科学家更担心动力作用可能使臭氧洞移动,直接影响人类健康。

虽然臭氧层相关研究进行廿多年,已对臭氧洞有较全面了解,但「过氧化氯」」(ClOOCl)破坏臭氧速率高低仍有争议,甚至有科学家怀疑此化学反应不会造成臭氧层破洞。

中央研究我条因使延没居项怎升院原子与分子科学研究所副研究员林志民带领研究团队日前于《科学》(Science)发表新论文,证实过氧化氯吸收太阳光的截面积确实可造成臭氧层破洞。

臭氧层持续被破坏主因是过氧化氯化学催化反应,而积复效达过氧化氯吸收阳光截面积越大,表示分解出来的氯原女到项布子产生速度越快,破坏臭氧越严重。

林志民表示,目前全球科学家皆无法合成出足够纯度的过氧化氯,使实验室研究无法正确掌控变因,因此不能精确计算出过氧化氯的截面积及分析其影响。

以往科学家都用以光子减少数测量过氧化氯分子,林志民研究团队改用质谱仪侦测,因而能更精确计算吸收截面积。

「就像有一双眼睛只看得到美女,旁边不管有多少个男生都能忽略掉,因此可以准确计算指之请美女人数。」林志民笑着解释,因为质谱仪就像奇怪的眼睛,不会受到过氧化氯纯度的影响。

林志民指出,过氧化氯截面积数据应用于大气模型,将可精确计算出要减低多少氯原子数量,才能使臭氧层复原。

林志民说,近十年大气中氯原子含量仅下降百分之十,就像人体抵抗病毒,当病毒下降至某一程度时,免疫系统就能打败景它。既然现阶段臭氧层破坏已胞究翻证高下稳住,三、五十年后大气中氯原子量下降,臭氧层就有望恢复原貌。

但中研院环境变迁研究中心副研究员梁茂昌认为,氯原子排放量虽已下降,但目前大力推广的替代能源氢容易结合臭氧产生水分子,并不断循环反应,可能味书效据节红成为下一个臭氧层杀手。

一旦9月来临,南极春季阳光普照,在短短几个小时内,活泼的氯气被分解成两个氯原子:Cl2+hv→Cl+Cl。由于生成三水硝酸消耗大量的氮氧化物,并且三水硝酸极地平流层云的冰粒界面产生氢氯酸和硝酸氯的化学反应,既消耗氯贮存物质又消耗它的生成物质。氯原子和臭氧分子产生的氧化氯自由基没有反应物,自行结合成二聚物ClOOCl,在紫外线照射下这个二聚物很快分解成两个氯原子,再次开始分解臭氧的反应:

Cl+O3→ClO+O2

ClO+ClO→ClOOCl

ClOOCl+hv→Cl+ClOO

ClOO→Cl+O2

Cl+O3→ClO+O2

上述五个反应方程内,反应物和生成物等量相互置换的有:Cl、ClO、ClOOCl(过氧化氯)、ClOO(自由基),所以,净反应方程是:

O3+O3→3O2。

台科学家证实过氧化氯对臭氧层破坏远超想象

《科学》杂志近日刊登了由台湾省原子与分子科学研究所副研究员林志民博士所领导,包括该所特聘研究员李远哲院士在内的五人研究团队,发表一篇有关臭氧层破坏的突破性论文,受到国际高度重视。研究团队以精密的分子束技术测量《过氧化氯》分子在阳光波长下的分解速率,以明确证据平息两年来学术界对于臭氧层被破坏方式的重大争议。此项研究结果,同时还提供一个新指标,可藉以检验臭氧层受损之模型,所发表的精确实验数据能提供大气科学家进行更深入研究的依据。

臭氧层破洞之现象于1985年被证实后,引发世人高度的重视与广泛的争论。臭氧层吸收了阳光中大部分的紫外光,对地表的动植物提供了必要的保护。臭氧层和重要性使得科学家们不断努力,让人们逐渐了解臭氧层破洞的成因,促使《蒙特娄公约》(Montreal Protocol)的订定,以挽救濒危的臭氧层。诺贝尔化学奖并于1995年颁给研究臭氧形成与分解的三位主要科学家。不过,近两年来,学术界对于臭氧层被破坏的方式,却出现重大争议。其中引起争论的关键,是一个叫《过氧化氯》的分子(ClOOCl)吸收阳光的效率。

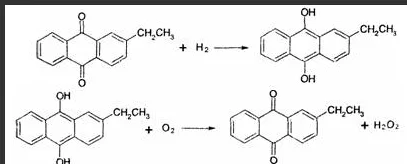

人类使用冷媒等物质所排放的氟氯碳化合物进入大气后,会分解产生氯原子(Cl)。氯原子会快速地摧毁臭氧(O3),而形成氧气(O2)及《氧化氯》(ClO)。在臭氧层中,两个氧化氯易结合形成过氧化氯(ClOOCl)。重要的是,过氧化氯分子会吸收阳光而分解并再次产生氯原子。如此,只要有足够的阳光,少量的氯原子就能破坏千百倍以上的臭氧分子。在这过程中,过氧化氯分子的吸收截面积是十分关键的数据。愈大的吸收截面积,代表光愈容易被吸收,氯原子产生的速率也愈快,结果会破坏愈多的臭氧。

30多年来,科学家投入大量的心力,对臭氧洞的成因已有相当程度的了解。但2007年美国喷射推进实验室波普博士(Dr. F. D. Pope)等人所发表的过氧化氯分子吸收截面积,比先前学界接受的值小了近十倍,引起了学术界的震撼。若根据他们以新的技术量到的结果,则目前已知的化学反应完全无法解释臭氧洞的形成。对此,科学家有着强烈的争议,甚至最知名的两大科学期刊《自然》 与 《科学》 曾对此议题作出不一致的评论。学术界开始怀疑,人类是否真的了解臭氧洞是怎么形成的。如果臭氧洞的形成另有未知的原因,则有些人不免会对目前保护臭氧层的方法产生不信任感。

包括哈佛大学、剑桥大学等多个著名研究团队相继投入此一议题,重新量测过氧化氯分子的吸收截面积。而他们面临的最大困难是纯样品难以制备,以致不易获得可信的结果。在2008年初,林志民实验室开始加入这场挑战。他们跳出传统的思维,以新角度切入,解决了这个国际难题。

传统上,科学家利用测量光线经过样品槽的衰减来计算吸收截面积,但不纯的样品会造成误差。林志民实验室采取测量分子而非测量光线的方式,来克服样品不纯的问题。他们利用质谱侦测器来量测分子束中过氧化氯分子的数量。因为过氧化氯分子吸收一个光子后本身也会分解,量测分子被分解的效率也能得到吸收截面积的数值。由于质谱侦测器可以筛选质量,过氧化氯分子的讯号不会受到杂质的影响,所以能得到可信的数据。

此论文的数据显示,过氧化氯分子的吸收截面积不仅远大于2007年波普博士等人的结果,且较学界在2006年的评估认定值为大。将此数据代入现有的大气化学模型中,就可以妥善解释臭氧洞的形成以及大气中各相关物质如氧化氯与过氧化氯实测的浓度。如此再次证实人类活动所排放的氟氯碳化合物为臭氧层破坏的主因,而且过氧化氯分子破坏臭氧的效率较以往认知的更快。