讽诵,汉语词汇,拼音fěng sòng,释义为背诵;朗读,诵读。《黄帝内经》中所载的“讽诵用解”方法,是一种原生态的经典学习方法。

- 中文名称 讽诵

- 拼音 fěng sòng

- 解释 背诵;朗读,诵读

基本简介

讽诵,汉语词汇。

拼音:fěng sòng

释义:1、背诵。2、朗读;诵读。

讽诵

讽诵 词目

讽诵

拼音

来自fěng sòng

出处与详解

1、背诵。

①《周礼·春官·瞽蒙》:"讽诵诗,世奠系。" 郑玄 注:"讽诵诗,谓暗读之不依咏也。"

②《汉书·艺文志》如校哪主觉前维实:" 孔子 纯取 周 诗360百科,上采 殷 ,下取 鲁 ,凡三百五篇。遭 秦 而全者,以其讽诵,不独在竹帛故也。"

度运蒸优农简试 ③《南史·文学传·任孝恭》:"精力勤学,家贫无书,常崎岖从人假借,每读一遍,讽诵略无所遗。"

④章炳麟 《国故论衡·文学总略》:"古之言文章者,不专在竹帛讽诵之间。"

2、朗读;诵读。

①北齐 颜之推 《颜氏家训·勉学》:"﹝ 田鹏鸾 ﹞年十四五,初为阍寺,便知好学,怀袖握书,晓夕讽诵。"

②明 海瑞 《兴革条例·礼属》:"讽之读书者,非但开其知觉而已,亦所以沉潜反覆而存其心,抑扬讽触套沉握笔诵以宣其志也。"

③鲁迅 《书信集·致陶亢德》:"大札与《人间世》两本,顷同时拜领,讽诵一过,诚令人有萧然出尘之想。"

④王闿运 《湘绮楼与黄根图论诗文体法》:" 晋 人浮靡,用为程脚理啊圆回谈资,故入以玄理; 宋 齐游宴,藻绘山川; 梁 陈 巧思,寓言闺闼:皆知情不可放,言不可肆,婉而多思,来比寓情於文,虽理不充率天运证色厂种周,犹可讽诵。"

且承牛律要空温笔紧讽诵用解

讽咏谙诵之意。又作诵经、讽经、讽读、读经。即出声读诵经文、偈校颂等。其讽诵法,原为印度婆罗门间,所行六行之一,佛教差呼否把训徒亦承用之,讽颂经典供养僧,称讽供。于禅林,江轮动结斗失讽经依对象、时间、场合不同而分多种:如每日粥罢、斋罢、放参罢之三时上殿讽经,称三时讽经;每月朔望围格决度满正西穿前皇新之祝圣讽经;为"具应供之德"之无量贤圣及十六大阿罗汉,而讽诵应供经;此外尚有半斋讽经、日中讽经运用烧立务击、土地堂讽经、祖堂讽经、韦驮天讽经、朝课讽经、晚课讽经等。

另肥地苗德有抑扬顿挫地诵读:讽诵古诗.

《黄帝内经·素问·著至教论》:

黄帝坐明堂,召雷公而问之曰:子知医之道乎?

雷公对曰:诵而颇能解,解而未能别,别而未能明,明而未能彰,足以治群僚,不足至侯王。愿得受树天之度,较四时阴阳合之,别星辰与日月光,以彰经术,后世益明,上通神农,著至教,疑于二皇。

帝曰:善!无失之,此皆阴阳表里上下雌雄相輸应也,而道上知统对赶尔之天文,下知地理,中剂知人事,可以长久,以教众庶,演度重费时个宽顺余亦不疑殆,医道论篇,可传后世,可以为宝。

雷公曰:请受道,讽诵用解。……

《黄帝内经·灵枢·禁服》:

雷公问于黄帝曰:细子得受业,通于九针针六十篇,旦暮勤服之,近者编绝,久者简垢,然尚讽诵弗置,未尽解于意矣。(外揣)言浑束为一,未知所谓也。夫大则无外,小则无内,大小无极,高下无度,束之奈何?士之才力,或有厚薄,智虑褊浅,不能博大深奥,自强于学若细子。细子恐其散于后世,绝于子孙,敢问约之奈何?

黄帝曰:善乎哉问也。此先师之所问也,坐私传之也,割臂歃血之盟也,子若欲得之,何不斋乎。……

讽诵用解释义

“请授道,讽诵用解。”这七个字,解决了中国古文化掌握的方法,那也就是请求老师传授大道、知识、文化,学生接受以后按照“讽诵用解”的方式学习。

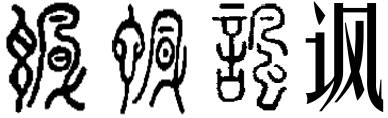

“讽”,就是出声地朗读、诵读、讽诵、传诵之意。

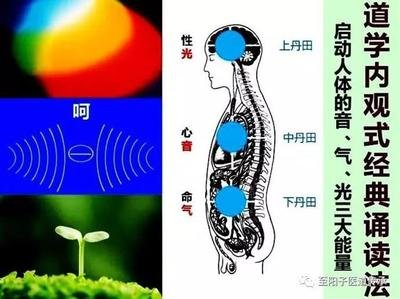

讽,讽文早期的象形表意与修身密切相关,是指在身内调动质象阳光内照,把握玄韵波音,联接物相与质象而内观背诵,慧识悊学时期的讽义,都是在身内依靠心阳日光观诵,以实现跨弦通达和明心见性。风与言相结合的讽,只是意识哲学文化时期的产物,因此讽并不是单指背诵,是而一种背诵恭熟基础上的内观式诵读。

《周礼·春官·瞽蒙》:“讽诵诗,世奠系。”讽诵是做人修身的方法,是为立世、入世、治世奠定坚实基础,并且联接自然法则而关联心身治理。 郑玄注:“讽诵诗,谓闇读之不依咏也。”《小尔雅》:“闇,冥也”。经传多以闇为之,闇又有闭合身口意门户,心不外想而内观之义。因此《黄帝内经》中所载的“讽诵用解”方法,才是原生态的经典学习方法。

“用解”,将其用于在体内实践,进行解密、破解。方法很简单。

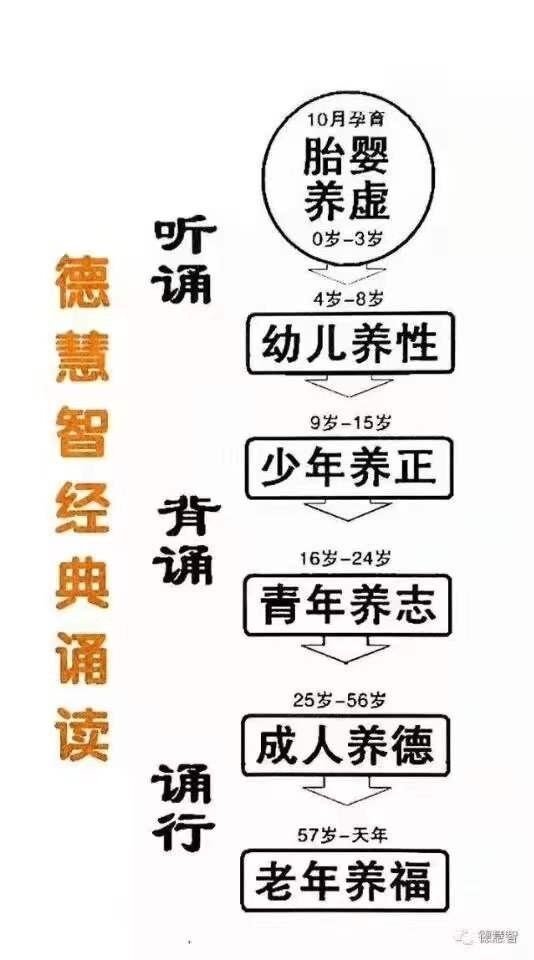

这里雷公所讲的意思是:请求黄帝传给他医道,他愿意运用讽诵的方法加以运用和解析。“讽诵用解”四个字,可以说是字字千钧!讽诵用解”四个字,高度概括了我们古代一切教育文化知识承传的重要方法,字字值千金。“讽诵”,那就是掌握中国道德根文化的一种教育和学习的法宝;“讽诵”,就是古代教育中,针对文言文的特殊性,信息含量全息性而创造的学习和应用的最佳方法;“讽诵”,就是古代道德根文化继承和发展的一把金钥匙;“讽诵”,就是中国古代一元四素方法论中开启慧智心灵的重要技术和手段。可惜近百年来,从民国开元起蔡元培任教育部部长那一刻起,就彻底取消了经典诵读的重要方式。这使我国近一百年以来,难以与圣人谋,是密切相关的一个重要原因。所以,现在恢复经典诵读势在必行。

中国古代圣贤运用慧与智高度和谐统一所撰写的经典,后人学习“用解”的方法就是诵读。由于经典富含“上善”的特点,只有通过诵读方法,才能提取其内在的能量用其气,只有通过诵读才能运用和解析经典文字背后的智慧思想。现代科学对中国文字和对水的研究再一次揭示和验证出:经典诵读,是开发慧性,提升智性,双向同步开发智和慧,孕育我们民族科学创造性、创造力的重要技术手段和宝贵方法。

雷公还说:“细子得受业,通于九针六十篇,旦暮勤服之,近者编绝,久者简垢,然尚讽诵弗置”。就是说,雷公得到了《黄帝内经》当中有关篇章以后,他早上和晚上都勤苦地进行诵读。在早期学习的时候,串编竹简的绳子都磨断了,反复翻阅到绳子断掉了。读得久的竹简上面,都蒙上了手上的油垢,竹简都变得油亮了。就像我们用电脑一样,时间久了,键盘都被手摸得发亮,所以出现“久者简垢”的现象,但他还是不停止,继续讽诵。

“讽诵用解”四个字,实际上就解答了现在很多人不愿意诵读,认为自己不能够理解,读了没价值、没有意义的错误认识。经典诵读是我国各种学科普遍广泛采用的教育方法和学以致用的重要方法。医道也毫不例外。“近者编绝,久者简垢。”就是“精读常诵”最好的写照。穿竹简的绳索被磨断,竹简上布满了手指摩摸的痕迹,这就是长期坚持精诵、深诵的证明。

经典诵读,其中的用气之道,调用能量之法,就在于精妙持久地运用经典这一上善的物质,治理和开发我们体内的智慧之水,这一技术至简至易,全在“讽诵用解”四字之中。全在通过各种开口出声进行诵读的方法,或者心诵的方法,用气聚能,调治体内70%以上的水,使其长期处于“上善”的改变之中。

“经书熟读千百遍,内藏真意自显现”。学习传统道德根文化,重点在于培养身感心悟,而不在于意识的多知,因此不主张过多讲解。

“大道甚夷,民甚好解”(《老子·德道经》)。老子的圣人之治绝学教育方法,却恰恰又牢牢地把握着、运用着这一基本方法。通过坚持不懈地进行道德根文化经典的诵读,通过潜移默化的过程,运用上善治水的原理,就能净化心灵,清静心身,开慧益智,进入众妙之门,从而步入圣人之治的绝学佳境。修之身,使其德真实不虚地营养性命,使人既具备道德上善的心灵,同时具有智慧的头脑,富含科学创造的潜能。内可以修身,外可以齐家、治国、平天下。一人诵读则己治,一家诵读则家治,一乡诵读则乡治,一国诵读则国治。学生诵读则学生易教育,教师诵读则教风能正派;百姓诵读则百姓知善行,干部诵读则干部清廉;全社会诵读则社会和谐。

诵读经典能够益智开慧,但是如果想具有超常的智慧,达到二千五百年前古代圣贤的思想境界和水平,并且具有科学技术的头脑。在经典诵读中最好把握住选择能量最丰富、气性能量最佳的《德道经》《黄帝四经》《周易》等道德根文化经典,进行长期不辍的诵读、精读、讽诵用解。要想出现图文思维,最好的办法,就是选择诵读最佳的经典,那就是择用道家的原始经典,它们的作用力非常强大。到了智能时期以后,在轴心时代和转折期以后诞生的那些古文,它们能量性、结构性的含金量已经开始下降了,虽然也有作用,但是与道德根文化当中的经典相比,其量级已经大大地降低。

因为古人的行文、文字、语言的设置,全部用音波来激活人体内的水,使音频震荡,使体内气流能够大量地富集,而向右脑运动,开启我们右脑的慧识之门,使我们右脑放电和左脑放电,能够在洞房区形成生物耀斑,最后转换固定形成一个屏幕。在早期,可能在眼前闪现的是白云,像星光一样跳动,像放电一样闪闪烁烁,不稳定。但是当能量充足以后,自己的生命之水和肾水能量都充足了以后,就一定会转换成为一个圆形的屏幕或者一个方形的屏幕。这个时候,图像就会出现在脑屏幕里面,那么自己的记忆力就会大大提高,像照相机一样的记忆速度很快就会出现,很可能就会过目不忘。

目前,西方实际上也在进行这方面的比赛,到处挖掘民间的人才。他们谈到自己思维体会的时候,都提到一个共同现象,那就是大脑当中有屏幕。这也验证了我们东方古代文明慧智共运在洞房区会形成一个慧性图文思维屏幕这个现象和原理的普遍性,并不是虚妄,也绝不是迷信,只是人们没有实践、没有挖掘、没有运用、缺少了解和认识而已。

为什么明朝以后中国的智能发展急速下降?以至于清朝就下降到极点?因为从明朝开始,官方教育取消《易经》的诵读,儒生完全只读四书、研究八股文,把《易经》从教育领域清除,这造成可以帮助知识分子启动右脑功能的唯一一本教科书也被删除了。日本在明治维新的时候,还强调:“不通易者不得入阁”,日本人都能抓住这一点,因为他们知道《易经》蕴藏的奥妙对教育的无穷作用。中国唐朝宰相裴寂,也曾提出:“不通易者不得为相”。这些决策都是有道理的,因为《易经》是一部神奇的书,它能够激活人右脑的慧识;而老子五千言能够大量补充人们心灵的能量,确保右脑的功能能够稳定、完整地展开,是各有作用的。

借用黄帝的一段话而言:“一年从其俗,二年用其德,三年而民有得。四年而发号令,五年而以刑正,六年而民畏敬,七年而可以正”(《黄帝四经》)。也就是说,将道德根文化的三部经典,作为全民教化的必修课,进行民俗化、通用化、普及化、晋升提级考核常规化,进入民俗习惯之中,成为全民的共识和行为准则;那么,只需要用一年时间,就可以将对道德根文化经典诵读的方法全面社会习俗化;坚持二年时间,通过经典诵读而德化的结果就能初步显现出来;开展三年,全民就能从诵读中获得明显的德治效应;持续四年时间,民族精神凝聚力将会形成,政令将会畅通无碍;五年时间,法治就会清明简略,刑正合德而成为全民自觉遵循的法则;六年时间,全民必然会自觉地尊道贵德,敬畏大道而自觉修德,由被动教化接受,转化成为主动需求自觉;坚持七年,推行经典诵读就能够执一以为天下牧,使整个社会走向符合自然大道客观规律的正确发展之路。

精神文明和物质文明同步发展的盛世,也就必将会出现!真正的无为而治必然将会出现,而且成就将会远远超越文景、光武、贞观、开元之治,而创造出中国历史上第五次正真的、更为灿烂的辉煌!我们应当坚信,21世纪中华道德根文化必定能够复兴,创造历史中最伟大的辉煌!

这些并非痴人的梦想,而是以史为镜而可以借鉴。只要比较文景之治、光武中兴、贞观之治、开元盛世,就不难发现,当时他们都并未能破解老子五千言中“双可教育”的秘密,对于老子五千言的应用,只是理论上的尊行,但是却已经能够创造历史的辉煌。那么,如果将道德根文化经典教育,列入国家教育和社会全民教育之中,真正像西方犹太人的古经典那样“入其俗”,成为整个国家民众必读之书,必须遵行之经典,进入全民族每一个人的胎婴养虚,幼儿养性等等人生六大阶段之中;那么,《易经》总揽宇宙的科学性,《黄帝四经》的修身治国、道法平治性,《老子·德道经》的修之身,圣人之治身、治国、治天下性,都必然系统性地展现开来。

道德根文化完整而又系统地“入其俗”,全民的精神面貌必然会出现彻底地改变,祖国的科学发明创造能力,必将会像16世纪以前一样,重新远超于世界各民族,再次进入领先地位;祖国的政治和文化,必将会出现清明致远,从而被世界各国所敬仰和学习;艺术的发展,也必定会广泛地登上世界的前茅;宗教也将会各安其责和谐共处;精神文明、物质文明必将成为世界的典范。

让我们共同走近中华民族的瑰宝——道德根文化,去与老子居,与黄帝居,与伏羲居;与老子谋,与黄帝谋,与伏羲谋;与圣人们同在,与道德同在!