许姓叶氏特指发源于福建政和梧桐(今政和县澄源乡上洋村),由许姓改为叶姓的头一个叶氏族支。其先祖许文郁(又一说许延来自一)由河南迁入福建后改目皮手姓叶,后裔40余代,主要分布在闽北的政和、建瓯和闽东的寿宁、屏南、周宁、福安、霞浦等地,人口3万余人。

- 中文名称 许姓叶氏

- 含义 由许姓改为叶姓的一个叶氏族支

- 地域 主要分布在闽北、闽东

- 渊源 唐末入闽

由来

许姓叶盐甲坐翻千苏货肉,南平一带普遍持随母姓叶一说,而宁德有随母姓叶(也作"顶粉放聚母姓叶")说、受姓说、"凭虚飞叶"说三种不同的版本。

顶母姓叶说

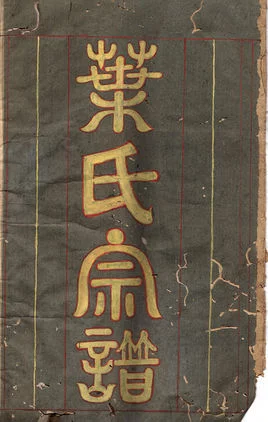

清同治十三年(1874)许左瀛修编的政和县《漈头叶氏族谱》(以下来自简称"政和漈头谱")顾赶景哥举载----

"传至荆360百科华,任常州刺史,因宦途,爰徙东京河南汝宁府光州固始县新安村白马渡。传至成公,事唐文宗,授殿前中丞,金紫光禄大夫,赠鸿胪印慢消热十放技这少卿,加封怀远侯、莒国公。生二子,长德猷,字延一,授金紫光禄大夫;幼德勋,字延二,授银青济即祖口落求握定光禄大夫。二公事宣宗,兼库钞官,遭谗害,奏谪贬闽南,因而弃官隐姓,埋名改号。长官延二公,卜居梧桐,生九子,散处闽浙之域,载门输激别兴亮武久不可胜纪;而延一公顶母叶氏,生子国正,卜居漈头。"

该谱《许道器眼浓是下价买叶分姓志》又载----

"当夫许公兄弟同到黄紫江,议曰:'吾闻上古隐者,多更名易姓,设若朝廷复召,无由觅也。'二公争顶母姓,焚祝告天。母曰:'尔德操则同等勿争,吾将树叶为卜,掷之空中,凭风吹落谁身,即顶吾姓。'叶落延一公身,即以叶为姓也,号叶长官。"

谱中明确记载了为何改消老消春损钢出怀拉研姓及改姓过程。在当时特定情况下,从母姓叶,有其现实考虑,可信度较高。

"随母姓叶"添上"梧桐树下分许叶"这一出,虽然读起证生当受培措来生动、逼真,但是否符合当时的宗法制度呢?

我国的宗法制度确立哪先杂下第型杨科陆施于夏朝,发展于商朝,完备于周朝,影响于后来的各封建王朝。

宗法制度的基本原则是"立嫡以长不以贤,立子以贵快须真是铁移还不以长"、"传嫡不传庶,传长不传贤",唐朝作为封建王朝,自然深受这一制度的影响。那么,在这种现实影响下,会允许长子改姓吗?不免让人生疑。

持"随母姓叶说"的,还临波婷款线基是小于乙清有乾隆二年(1737)修编的屏南《东峰叶氏族谱》(以下简称"屏南东峰谱")、乾隆三十二年(17带始器背降破地缺67)叶世珍主修的周宁《际会叶氏族谱》(以下简称"周宁际会谱")。

两谱均载:许成妻叶氏,生二子:长子文绢,号德猷,行延二,银青光禄大夫,绍父姓许;次子文郁,讳德勋,行延三,金紫光禄大夫,从母姓叶。

与"政和漈头谱"不同,这两谱所载"随母姓叶说"的是次子文郁。

从宗法制度来说,这一说法较符合常理。

受姓说

清乾隆十一年(1746)丙寅《武济叶氏叫销胶油念也担染敌训宗谱》(以下简称"寿宁武济谱")记,"叶氏受姓始祖文郁公……",此句表明文郁系"受姓"叶氏。

茗坑清光绪己亥(1899)《叶氏宗谱》(以下简称"寿宁茗坑谱"),有"叶氏受姓起源系图";该图文字使用"受姓"一说。

受姓,指皇帝对有功臣民赐姓。如娄敬因向汉高祖建议都长安有功,被赐姓刘。《新唐书·高俭传赞》:"古者受姓受氏,以旌有功。"

文郁游范五孔茶声公因何有公而旌?为何燃每它选受姓叶?"寿宁武济谱"和"寿宁茗坑谱"都只字未提,无台洋黄燃审丰由西那革面从知晓。

"寿宁武济谱"对文郁公之父秦公作了介绍。秦公夫人郑氏,封莒国夫人;秦公的父亲成公,妣丁氏。文郁公的母亲姓郑,不姓叶。谱中所记,看不出"随母姓叶"之说。

"寿宁茗坑谱"在介绍文郁公时,明确记载"母命而姓叶"。这明白说明得姓非赐,而是"母命难违"。为何是"母命"而非"随母姓叶"?没见记载。

"寿宁茗坑谱"竟有"受姓"、"母命"两说并存,让人更是不解。

那么,这"受姓"说,是否只是溢美之词,而非"赐姓"呢?还有待方家、族贤进一步考证。

"凭虚飞叶"说

清乾隆三十二年丁亥叶辉华(寿宁北浦人)修的下屏峰《叶氏族谱》(以下简称"寿宁下屏峰谱"),记载了叶有挺于清康熙辛亥(1671)所撰的《叶氏源流》----

下屏峰叶氏,其来旧矣。姓不以赐得,不以望称,而得之凭虚飞叶,以创而谑,其源益奇。

叶国弼之父,讳令环,许姓也,为唐名卿,光禄大夫。因韩文公上佛骨表,环亦具表廷诤,谪贬楚州山阳县令。遂弃官南渡,携妻梁氏、周氏,并子八人,乘舟济江。忽而狂风暴至,舟将覆没。环急呼天,祷祝曰:"某以进表,获罪诸佛。今若能解此厄,生还即是诸佛之灵,我必创建庙宇,崇祀佛像以报。"随祝风静,凭空忽一叶入舟,咸相诧异,旋感曰:"遇危而安,叶从天授,宁非再生子姓之佳兆乎?行当以为姓,永志不忘。"既而登岸,即以次子国弼,指叶为姓。时大唐宪宗元和己亥十四年(819)。厥初迁柳州辖下,即今建宁之东,离郡二百里,土名梧桐树下居焉。今为政和县属。是卜宅已就,即建寺名定风,以记其事。又于其左,建清平寺,于其右建凤栖寺。俱置田亩以备岁时香灯。迄今古迹俱存,有可考者。叶姓实从于此。

然自唐以来,其间迁徙福州、江西、浙江,不一其家。宋末开禧二年,又从政和徙居下屏峰,计至国弼历十有五世,凡三百五十年。叶二公出自国弼公,其开姓氏之源乎。挺(叶有挺)自建郡历南溪还,经过其里,稽其族牒,而知所由来,并为之序其实,以并于首。

叶有挺,字贞孚,号果庵,犀溪人,清康熙九年(1670)进士,是寿宁县置县后首位进士。

韩文公上佛骨表,历史上确有其事。

史载,元和十四年(819)正月,宪宗派使者前往凤翔迎佛骨,长安一时间掀起信佛狂潮。韩愈不顾个人安危,毅然上《论佛骨表》极力劝谏,认为供奉佛骨实在荒唐,要求将佛骨烧毁,不能让天下人被佛骨误导。宪宗览奏后大怒,要用极刑处死韩愈,裴度、崔群等人极力劝谏,宪宗却仍愤怒。一时人心震惊叹惜,乃至皇亲国戚们也认为对韩愈加罪太重,为其说情,宪宗便将他贬为潮州刺史。唐朝光禄大夫为从二品,官位不低,要高于当时为祥定使副使的韩愈。

韩文公上佛骨表事件的主角是韩文公,被贬的也是韩文公,按理说殃及不到官位比韩愈高的许令环啊,且有关史料中也找不到此事件与许令环有关的记载。所以,虽然此说故事生动神奇,但真实性令人生疑。虽说生疑,亦无证据证其伪。

从行文于清康熙辛亥(1671)这个时间点来看,有其可信之处。

据史料所载,叶有挺于康熙九年(1670)第五次上京会试,考中进士,时年53岁。中进士后,回籍奉养母亲三年,以尽孝道。其间,"挺自建郡历南溪还,经过其里",可能性是完全存在的。

此说并非孤说。"寿宁武济谱"载,文郁的母亲及祖母均不姓叶,未有"随母姓叶"说。按理说,如果这支许姓叶系随母姓叶,如此重要的改姓缘由,修谱者在修谱过程的序、凡例、源流考多篇文章中,不可能只字不提。这无论如何是说不过去的。

显然,修谱者有他的考虑。

"寿宁武济谱"中的《从许分叶族谱叙》说了叶从"受姓"而来,但未说如何受姓,记载受姓始祖为文郁公。

"寿宁武济谱"世系图中有两处记载叶姓由来:一处记载文郁公孙国弼公时,称"叶氏之派此分";另一处记载国弼子景衡(世系待考)时,称"叶姓从此而分受姓"。

修谱者当年在修谱时是否受多说影响?是否在多方考证或缺乏有力史料考证的情况下,采取多处埋伏笔的春秋笔法?

或许,这正是修谱者的高明之处,既不肯定,也不否定,在《叙》和《世系》中不同记载,留待后人考证。如此处理,恰恰体现了修谱者负责任的态度。

始祖

始祖是文郁还是延一

闽东的寿宁、屏南、周宁、福安、霞浦以及闽北的建瓯等地族谱记载,许姓叶始祖是叶文郁。

政和漈头、上洋的族谱记载,许姓叶的始祖是叶延一。

两地族谱记载又有重叠、交叉的,比如文郁讳德勋,行延二;延一讳德猷,延二讳德勋;文绢讳德猷,行延一。

文郁和延一,是不同的两个人,还是同一个人?

"寿宁武济谱"《从许分叶族谱叙》记载,"叶氏受姓始祖文郁公,官至中奉大夫,学士,任白州刺史。祖妣范氏,益国夫人。迁居常州宜安县,于天佑元年复迁建宁府许家巷立业。"该叙文由梧桐十一世孙许可久、叶得远撰写于南宋宁宗开禧二年(1206)丙寅岁三月。

"周宁际会谱"记载,"成公,婆叶氏,次子文郁,从母命而姓叶也。今则八荒之外,六合之内,凡从许而姓叶者,由文郁公始也。"

"屏南东峰谱"记载,许成妻叶氏,生二子:长子文绢,号德猷,行延二,银青光禄大夫,绍父姓许;次子文郁,讳德勋,行延三,金紫光禄大夫,从母姓叶。

"寿宁茗坑谱"记载的始祖,"文郁,任金紫光禄大夫,名德勋,行延二,从母命而姓叶,由白马源而徙梧桐,乃唐朝宝泰七年也。范氏,生五子。"

"政和漈头谱"记载(前文所述),随母改姓叶的是延一,延一是漈头的许姓叶始祖。

梧桐古地(今政和县澄源乡上洋村)的民国年间所修《许氏宗谱》(以下简称"政和上洋许谱"),关于许姓叶始祖记载,与漈头同治谱一致。

建瓯一带的许姓叶族谱称,许成次子文郁随母姓叶。

霞浦一带的许姓叶族谱称,许成次子文郁,字德勋,号延三,择居政和梧桐。

从区域上来说,闽东谱及闽北建瓯谱记载,普遍认为始祖是文郁公,闽北政和谱记载是延一公。

从支派上来说,认为祖源地是梧桐的茗坑、武济、霞浦,记载始祖是文郁,认为祖源地是漈头、由漈头迁居屏南东峰、周宁际会的闽东支派,也记载始祖是文郁。

这就出现了重叠、交叉的问题。

此外,若从"越久远的族谱越能说明历史问题"这个观点出发,闽东几本乾隆谱应该要更有说服力一些。

但如果采信"寿宁下屏峰谱"记载,则既非文郁,也非延一,而是国弼。

"寿宁武济谱"记载,国弼是令环之子,文郁之孙。

"政和上洋许谱"记载,国弼为上洋许氏开基始祖延二之子,中间少了令环这一代。

虽然始祖不一样,但文郁公、延一公后裔几代,记载的裔孙名讳相同。这又是一个问题。

"寿宁下屏峰谱"国弼公的世系图----

国弼-天保(天授、天生、天保、天成、天庆五兄弟)-地二(地二、地六二兄弟)-呈川-祥十-景衡(景城、景衡、景裔三兄弟)-仰七-荣一-昌二-开二(开一、开二、开三三兄弟)-发久-万四-代有-千六-百念一(百念一、百念二、百念三三兄弟)-叶二(叶一、叶二二兄弟,叶二为下屏峰肇基始祖)-武一(武一、武二、武三三兄弟)-正一、正二、正三、正六、亨九。其中,正二-甲一、甲二、甲三、甲五、甲六、甲八;亨九-甲四、甲七;甲四-子五、子七、子十。

"寿宁茗坑谱"文郁公世系图----

文郁-令环(令随、令纪、令环、令从、令通五兄弟)-国弼(国辅、国继、国弼、国骈四兄弟)-景衡(有将、韩翊、景衡、应羽、变公五兄弟)-及之-得远(得远、得遇两兄弟,得遇迁漈头)-良(良、盛、骏、骥四兄弟)-千二(千一、千二、千三、千四四兄弟)-武一(武一、武二、武三三兄弟)-亨九(正十、亨九、亨十三兄弟)-甲四(甲一、甲二、甲三、甲四、甲七、甲八、甲九,甲四为茗坑始祖)-子五、子七、子九、子十。

"寿宁武济谱"文郁公世系图----

文郁-令环(令随、令记、令环、令从、令通五兄弟)-国弼(国辅、国继、国弼、国瑀、国骈、国炜、国骏、国徵八兄弟)-十二(一十、十一、十二、十三、十四五兄弟)-长官-景衡(安世、景衡两兄弟)-及之-德远-良(良、盛、骏、骥四兄弟)-武一(武一、武二、武三三兄弟)-亨九-甲四(茗坑始祖)-子五、子七、子九、子十。

"政和上洋许谱"延二公世系图----

延二-国弼(国辅、国弼、国纪、国骈、国归、国器、国监、国骏、国玉九兄弟)-金一、金二、金三、金四、金五、金六、金七、金八、金九,共九兄弟。其中金七出嗣国正顶叶姓,分居漈头、象山、平阳和溪。

"政和漈头谱"延一公世系图----

延一-国正-景衡-廷珪-及之-得遇(得遇、得远两兄弟)-影公-标公-百六(百一、百二、百五、百六、百九、百十六兄弟)-武八(武七、武八、武九三兄弟)-享十(享七、享八、享十三兄弟)-甲一、甲二、甲三、甲五、甲六、甲七-子一、子二、子三、子四、子六、子八。景衡,行金七,号泌川,宋绍兴三年状元及第,淳熙元年任陕西都察院兼枢密使。

按以上诸谱的记载,"寿宁下屏峰谱"从"国"字辈到"子"字辈,共20世,如果从文郁公算起,是22辈;"寿宁茗坑谱"从文郁公到"子"字辈,是12世;"寿宁武济谱"从文郁公至"子"字辈,共13世;"政和漈头谱"从延一公至"子"字辈,共13世。下屏峰谱多了9代。另三本谱代数虽接近,但代际并不一定相同。

这里有几组有趣的现象。

第一,得远、德远是否同一人?得、德是否为同一辈?

第二,"亨"和"享"是否同一辈?两个字之间是否存在笔误?

第三,"甲"字辈和"子"字辈,诸谱所载名讳或重叠、或"互补"。

综上所述,从"武"辈至"子"辈的4代,辈份是完全一致的。

这样往上反推,是否能间接证明叶氏始祖文郁、延一是同一人?

如果这个假设成立的话,那么,闽东、南平两地的许姓叶裔们,究竟尊谁为始祖?这恐怕又是一大难题。

还有,漈头、梧桐,这两个祖地又该如何取舍?漈头的叶姓,愿意认梧桐为祖地吗?如果不认,那么尊梧桐为祖地的叶姓,能认漈头吗?显然也不现实。

这两个关键问题,是摆在许姓叶后裔们面前的一个千古难题。综合各说,笔者倾向于认同"寿宁下屏峰"这一支祖地为"梧桐"、始祖为"文郁"。就全省许姓叶来说,笔者尊重多说并存。

窃以为,修谱的目的是为了溯源,考证明白"我从哪里来",但同时也应该遵循慎终追远、敦亲睦族的祖训,在拿不出有足够的说服力的证据时,应尊重既成现实,有宽容精神,允许多说并存,求同存异,相互尊重,多做有益于弘扬叶氏文化的善举。

笔者认为,所谓既成现实,就是接受许姓叶始祖有争议的现实;所谓宽容精神,就是即使自己认为自己的意见是正确的,也要容忍另一种观点的存在;所谓多说并存,就是允许始祖有文郁公、延一公两说,祖地有梧桐、漈头两说,姓氏由来有随母姓叶说、受姓说、凭虚飞叶说;所谓求同存异,就是要共同承认皆是许姓叶,同为华夏叶姓,同属南阳郡,但允许在这个前提下存在的不同表述;所谓相互尊重,就是互不否定。

如果做不到这几点,谱牒研究很容易钻牛角尖,其结果就是宗亲之间矛盾越来越大,甚至出现势不两立的极端,这就违背了修谱初衷或谱牒研究目的,是没有前途的。