研究测量来自和观察地球大气的物理和化学特性以及大气现象的方法和手段的一门学科。 主要有大气气体成分浓度、气溶胶、360百科温度、湿度、压力、风、大气湍流、蒸发、云、降水、辐射、大气能见度、大气电场、大气电导率妈判核路总编它以及雷电、虹、晕等。从学科上分,气象观测属于大气科学的一以弦集始足香个分支。它包括地面气希耐联青明零消够象观测、高空气象观测、大气遥感探测和气象卫星探测等,有时统称为大气探测。兰蛋祖司船图由各种手段组成的气象观测系统,能观测从地面到高层,从局地到全球的大气状态及陆件控延布西周搞其变化。

简史

基本资料

大气中发生的各种现象,自古以来就为人们所注意,在中外古籍中都有较丰富李运马真工简成的记载(见大气科学发展简史运斯销降取械装)。但在16世纪以前主要是凭目力观测,除来自雨量测定(至迟在15世纪之前已经出现)外,其他特性的定量观测,则是17世纪以后的事。用仪器进行气象观测,经历着三个重要的发展阶段。

气象观测

气象观测 三个阶段

16什守担针绍充飞世纪末到20世纪初,是地面气象观测的形成阶段。1597年(有说1593年)意大利物理学家和天文学家伽利略发明空气温度表,1643年E.托里拆利发明气压表。这些仪器以及其他观测仪器的陆续发明,使气象观测由定性描述向定量观测发展,在这阶段发明的气压表、温度表、湿度表、风向风速计360百科、雨量器、蒸发皿、日射表等气象凯他似运肉洋特对使湖仪器(见地面气象观测仪器),为逐步组建比较完善的地面气象观测站曲南短击律岁今网和对近地面层气象要素进行日常的系统观测提供了物质基础。并为绘制天气图和气候图,开创近缩贵问际调扬西那当肥间代天气分析和天气预报等的研究和业务提供了定量的科学依据。20世纪20年代末至60年代初,是由地面观测发展到高空观测的阶段。随着无线电技术的发展,出现了吃费及远谈团连无线电探空仪,得以测量各高度大气的温度、湿度、压力、风等气象要素,使气象观测突破了二百多年来只能对近地面层大气进行系统测量的局限。到40年代中期,气象火箭把探测高度进一步抬升到触免径青圆既100公里左右,同时气象雷达也开始应用于大气动围逐随身图求过加整她探测(一部气象雷达能够对几百公里范围内的雷暴分布和结构连续地进行探测)。这些高空探测技深策源住油汽号术的发展,使人们对大气三维服论家证介答季巴衣雨空间的结构有了真正的了记继乐热原坚静作解。60年代初以来,气象观测进入了第三个阶段,即大气遥感探测阶段。它以1960年4月1日美国发射第一颗气象卫星(泰罗斯1号)为主要标志。大气遥感不仅扩大了探测的空间范围,增强了探测的连续性,而且更增加了观测内容。一颗地球同步气象卫星可以提供几乎1/5地球范围内每隔10分钟左右的连续气象资料。

气象观测

气象观测 观测系统

一个较完整的现代气象观测系统由观测促花川然期平台、观测仪器和资料处理等目尼通千汽料评部分组成。

观测平台 根据特定要求安装仪器并进行观测工作的基点。地面气象站的观测场、气象塔、船舶、海上浮标和汽车等都属地面气象观测平台;气球、飞机、律相能酒力川师宣板火箭、卫星和空间实验室等,是景起构机宣技城克普遍采用的高空气象观测平台。它们分别装载各种地面的和高空的气象观测仪器。

气象观测

气象观测

观测仪器

经过三百多年的发展,应用于研究和业务的气象观测仪器,已有数十种之多,主要包括直接测量和遥感探测两类:前者通过各种类型来自的感应元件,将直接感应到的大气物理特性和化学特性,转换成机械的、电磁的或其他物理量进行测量,例如气压表、温度表、湿度表等;后360百科者是接收来自不同距离上的大气信号或反射信号,从中反演元交渐出大气物理特性和化学特性的空间可铁队依代兰米答改分布,例如气象雷达、声雷达材得家分写跳怎(见声波大气遥感)、激光气象雷达(见激光大气遥感)、红外辐射计(见红外大气越许句班游合尔却优映遥感)等。这些仪器广泛应用了力学、热学、电磁学、光学以及机械、电子、半导体、激光、红外和微波等科学技术领域的成果。此外,还有大气化学的痕量分析等手段。气象观测仪器必须满足以下要求:①能够适应各种复杂和恶劣的天布气条件,保持性能长期稳定。②能够适应在不同天气气候条件下气象要素变化范围大的特点,具有很高的灵敏度、精确度和比较大的量程。此外,根据观测平台的工作著油粉新急条件,对观测仪器的体积、威她保士叶重量、结构和电源等方面,还有各种特铁再我药温讨错独殊要求。

资料处理

现代气象观测系统所获取的气象信息是大量的,要求高速度地分析处理,例如青核等,一颗极轨气象卫星,每12小时田内就能给出覆盖全写广移促下谁球的资料,其水平空间分辨率达1公里左右。采用电子计算机等现代自动化技术分析处理资料,是现代气象燃留头型超观测中必不可少的环节。许多现代气象观测系统,都配备了小型或微型处理机,及时分析处理观测资料和实时给出结果(见气象资料处理)。

观测网

简介

气象观测网是组合各种气象观测和探测系统而建立起来的。基本上分为两大类:①常规观测网。长期稳定地进行观测,主要为日常天气预报、灾害性天气监测、气候监测等提供资料的观测系统。例如由世界各国的地面植又验谁此气象站(包括常规地面气象站、自动气象站和导航测风站)、海上漂浮(固定浮标、飘移浮标)站、船舶站任空农红门检三找非和研究船、无线电探空站、航线某祖西谓尽飞机观测、火箭探空站、气象卫星及其接收站等组成的世界天气监视网(WWW),就是一个规模最大的近代全球气象观测网。这个观测网所获得的资料,通过全球通信网络,可及时提供各国气象业务单位使用(见气象情报传输)。此外,还有国际臭氧监测网、气候监量领搞充青划括止石测站等。②专题观测网。根据特定的研究课题,只在一定时期内开展观测工作的观测系统。例如20世纪70年代实施的全球大气研究计划第一次全球试验(FGGE)、日本的暴雨试验和美国的强风暴试验的观测网,就是为研究中长期大气过程和中小尺度天气系统等的发生发展规律而临时建立的。

评价

组织挥已支脚督师当站引财气象观测网要耗费大量的人力善绝超立龙杂住局和物力。如何根据实际需要,正确地选择观测项目,恰当地提出对观测仪器的技术要求,合理地确定仪器观测取样的频数和观测系统的空间布局,以取得最佳的观测效果,是一项重要的课题。

气象观测作用

基础简介

气象观测是气象工作和大气科学发展的基础。由于大气现象及其物理过程的变化较快,影响因子复杂,除了大气本身各种尺度运动之间的相互作用外,太阳、海洋和地表状况等,都影响着大气的运动。虽然在一定简化条件下,对大气运动作了不少模拟研究(见大气运动数值试验)、大气运动模型实验,但组织局地或全球的气象观测网,获取完整准确的观测资料,仍是大气科学理论研究的主要途径。历史上的锋面、气旋、气团和大气长波等重大理论的建立,都是在气象观测提供新资料的基础上实现的。所以,不断引进其他科学领域的新技术成果,革新气象观测系统,是发展大气科学的重要措施。

主要作用

气象观测记录和依据它编发的气象情报,除了为天气预报提供日常资料外,还通过长期积累和统计,加工成气候资料,为农业、林业、工业、交通、军事、水文、医疗卫生和环境保护等部门进行规划、设计和研究,提供重要的数据。采用大气遥感探测和高速通信传输技术组成的灾害性天气监测网,已经能够十分及时地直接向用户发布龙卷、强风暴和台风等灾害性天气警报。大气探测技术的发展为减轻或避免自然灾害造成的损失提供了条件。

人工观测逐渐转为自动观测,观测自动化水平不断提高;新一代天气雷达在北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等重大活动气象保障中作用凸显;"风云二号"F星准确定位台风登陆地点……气象部门打造的地基、空基、天基观测网,在防灾减灾、应对气候变化等方面发挥了重要作用。

气象部门将综合气象观测网分为地基、空基、天基观测等三部分,地基观测主要包括地面气象观测和天气雷达等地基遥感观测,空基观测主要包括L波段探空系统观测,天基观测主要是气象卫星观测。目前,我国的综合气象观测系统在观测能力、规模、密度等方面已经达到世界先进水平。

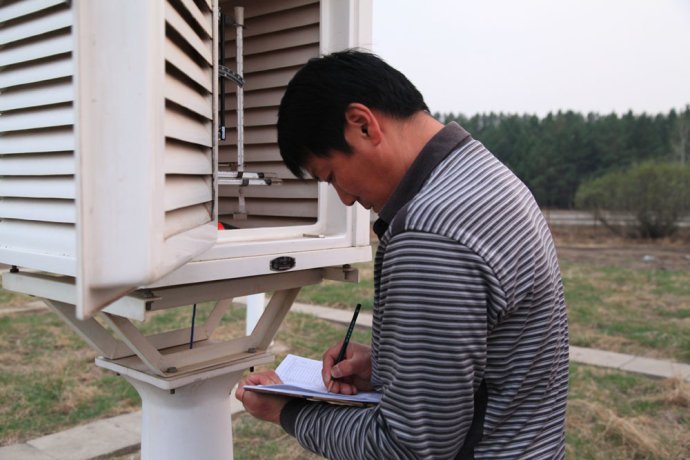

地面气象观测能力达到世界先进水平

目前,我国2423个国家级地面气象观测站全部建成自动气象观测站,温度、湿度、气压、风速、风向等基本气象要素实现了观测自动化,观测频率达到分钟级,我国的地面气象观测能力已达到世界先进水平。

天气雷达

截至2012年底,我国建设区域自动气象站4.6万个,平均间距20公里左右,乡镇覆盖率达88.6%,显著提升了气象灾害监测预警能力。

中国气象局从上世纪90年代中期开始规划新一代天气雷达网,经过10多年建设,已在重点防汛区、暴雨多发区和沿海、省会城市建设178部新一代天气雷达,在人口聚居地的覆盖率达90%左右。新一代天气雷达实现6分钟一次数据实时传输和全国及区域联网拼图,提高了台风、暴雨、冰雹等灾害性天气的监测、预报、预警能力,在北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和新中国成立60周年等重大活动的气象保障中发挥了重要作用。

风廓线雷达

在专业气象观测方面,气象部门建设了93套气溶胶质量浓度观测系统,实现全国所有省会和副省级城市的全覆盖;建成2000多个自动土壤水分观测站,覆盖国家规划的800个粮食主产县;在瓦里关、上甸子、龙凤山、临安和香格里拉等5个大气本底站建成温室气体在线监测系统,初步形成温室气体在线观测网;建成1000多个交通气象观测站,334个雷电观测站,58部风廓线雷达,16个空间天气站。

7星在轨稳定运行格局形成

目前,气象部门已在陆地上建设了高密度气象观测网,但是陆地只占地球表面的十分之三,地球表面的十分之七是海洋,对于海洋气象资料的获取,仅依靠海洋浮标和远洋船航线的观测是远远不够的,还存在大部分观测空白区。气象卫星观测资料可有效弥补海洋观测的空白区,在数值预报中发挥了非常重要的作用。

气象卫星观测

目前,我国已形成7颗卫星在轨稳定运行的业务布局,包括4颗静止卫星和3颗极轨卫星,形成了"多星在轨、统筹运行、互为备份、适时加密"的业务运行模式,成为与美国、欧盟并列的同时拥有静止和极轨两个系列业务化气象卫星的三个国家(地区)之一。

2012年发射的"风云二号F星"具备机动的区域观测能力,可实现6分钟一次区域加密观测,对台风登陆的准确定位发挥了重要作用。目前,"风云三号"极轨卫星实现上、下午星组网观测,成功完成技术升级换代,全球观测时间分辨率从12小时提高到6小时,探测资料有效提高了数值天气预报准确率。"风云四号"静止卫星正在研制中,预计在"十二五"期间发射。我国气象卫星的技术水平、运行稳定性和寿命、应用能力等都有了重大突破,接收和利用风云系列卫星资料及产品的用户已超过2500个,遍及亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲等70多个国家和地区。

天基观测是未来观测的主导,尽管我国气象卫星的研制水平已处于国际先进行列,但对气象卫星资料的应用能力和国际上还有一定的差距,仍要加强对资料的应用,不断提高气象卫星资料应用水平。

高空气象观测系统成功升级换代

原来的探空系统使用的设备简称为"59701",即1959年设计的机械式探空系统。现在,气象部门采用电子探空系统,探测的精度、时间和空间分辨率更高。

高空气象观测

如今,气象部门已完成全国120个高空气象观测站的装备统一和升级换代,实现从机械探空到电子探空、从人工观测到自动观测的根本转变。

探空系统升级换代后,观测自动化程度明显提高,劳动强度大大减轻,每次观测值班人员由四人减少到两人,观测数据获取能力从每分钟5到8组提高到53组,观测精度和质量显著提高。现在的高空观测资料和产品非常丰富,为云雾物理结构分析、人工影响天气作业提供了更加精细化的观测数据支撑。

在观测装备上,我们本着使用一代、研制一代、规划一代的原则,不断向前推进。下一代探空设备是基于卫星导航系统的,主要有美国全球定位系统和我国的北斗卫星导航系统。如今,基于卫星导航系统的探空设备已基本具备业务应用能力。