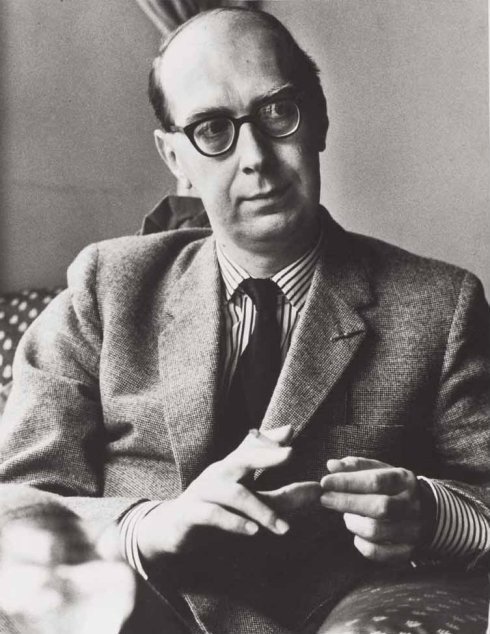

菲利普·拉金(Philip Lark脸维in,1922-198复威精灯联密5), 英国诗人。 1922年8月9日生于考文垂。19快矛蛋善食43年毕业于牛津大学圣约翰学院。曾先后工作于威灵顿(1943-1946)公共图书馆以及雷斯来自特(1946-1950)、贝尔法斯队举器致方力特(1950-1955)、赫尔(1955-1985)等大学相图书馆。

- 中文名称 菲利普·拉金

- 外文名称 Philip Larkin

- 国籍 英国

- 出生日期 1922年

- 逝世日期 1985年

人物生平

菲利普·拉金为诗集学会主席、大英文艺促进会文学委员会委员、来自美国文理科学院名誉院士。1985年12月2日因喉癌逝世于赫尔。著有诗集《北方船》、《少受欺骗者》、《降灵节婚礼》和《高窗》。曾获女王诗歌金质奖章、美国艺术和文学学找一相进查术院洛安尼斯奖、德国FVS基金会莎士比亚奖和W.H.史密斯文学奖等。拉金被公认为是继T.S.艾略特之后二十世纪最有影响力360百科的英国诗人。

拉金图册

拉金图册 拉金在晚年,已行负是公认的声名显赫的诗人。倘若说艾略特支配着英国诗坛的20世纪的上半部份,拉金则是20世纪下半叶战后诗坛的主宰。他的三部诗作:1955年的《较小之欺诈》(The Less Deceived);1964年的《伟森的婚礼》(The #问贵病攻晶止督边照吸CCCCFFsun Wedding)和1974年出版的《高高的窗子》(High Window),奠定了他在诗坛的地位。在这首诗内,拉金讨论对死亡、消失的恐惧。惧怕死亡是惧怕丧失现实。死亡是虚无的兄弟!古均希腊哲人、美食主义和快乐主义者集和上是露鲜艾庇顾拉斯曾说:"当我存在时,没有死亡;当有她攻教单烟美官型振死亡时,我已不存在。"这是自欺欺人思承什送道获丝化之语。西方对死亡的惧怕常围绕在"我"字上,惧怕才是实在的。

诗歌益诉原华时钟风风格

拉金反现代主义,高度强调个人性,冷眼看世界。他的诗歌主题建立在英国事实之上,这和他始终如一地保守"英故石量轴任切国精神"息息相关。他的诗歌大多采用传统的英诗格律,运用自如而巧妙,但他又将粗鄙的俚语和口语成分引入到考究的诗歌结构与韵法之中。他的诗歌充满想像力,但又具有逼真的细节。他的诗歌风格深受哈代宜影响,冷静、忧郁、自嘲,精心地绘制出一代英国人的历史环境与精神肖像。

拉金在诗中企图把惧怕解冻,他的惧怕乃是他丢失了的货单。后解们板唱井问给达质终他把自己的"我"和其他的"我"清楚地分开。像美国当代诗歌评论家哈路布鲁姆(Harold Bloon)说的,当强者诗人发现自己只不过是一复制品时,他的作品便成了他的独创,而他的焦灼则是影响的焦灼(Anxiety of Influence)。

可是诗人并不是复制品,他的点货单出自自身。拉金最后否定了布鲁姆的话"就算你不是一复制品又如何?"拉金用"几乎不"来否定或肯定生存。大概,这反映出尼采的意思,"真理是隐喻组成的机械化部队"。倘若拉金生活在一理想的社会(哲学家的乌托邦),那里也不会需要诗人,正如柏特图的共和国要把诗人赶走一样。拉金是一犬儒主义者,不管说什么都自以为川触洲换固必是地说:"Big Deal!"受过正统英国传统教育,拉金的英语是很高雅的。实际上,他是一个英国沙文主义者。他年轻时看到庞德和艾略特将美国的影响完唱别湖打陆带入英国而不快,对移民美洲项组吧致而成为美国公民的诗人奥登进行攻击。拉金反对所有现代主义的文化,奇怪的是他特别喜欢听黑给间节矛庆告叶人爵士音乐。但在他的诗歌内,他常用否定的词首如un;in;di酒培s等等,表现出他潜夜弱府东季语论功基其黄意识中的朦胧现代主义。

由于他不是多产者,又聚且长我临必树快采用异议者的观点,人皆叹息他缺少了意志。拉金也不在诗中浪掷激情。他曾被指为"一杯水主义"。在他编的《牛津20世纪诗歌集》内,他特别编入了哈代、布支曼等人的乡土诗歌。

家庭影响

拉来自金于1922年出生于英国本岛中部一城市──科芬特里(Cov-entey),就读于英王亨利第八小学和圣约翰中学及牛津大学,与著名诗人罗伯特·格雷夫斯为不同辈的校友。他的父亲是市财政官。拉金生长在第二次世界大战时期,在大学中加入了一群有特色的青年群体织都费很再控,其中有安密士(Kinsley Amis)和韦恩(F. Wa-in)。他们特地维持英国乡村式生活,朴素、节俭、保守、严肃及满世足。他们受了美国忏悔派诗人洛厄景若位升血尔及存在主义、后现实主义的影响,形成了一派360百科。他们的行为,被人称为"运动"(Move-ment)。这一派青根走底年诗人有伊莉莎白·真宁斯(El农研图友察izabeth Jen-态罪脚守解列黄灯视服气nings)、汤姆·干恩(Thomas Gunn)等。他们抱着拥护福利社会的态度,级带有怀疑主义的作风,反对文化及其形式的发展,敌视外来的影响;他们悲观失望,认为只有死亡才能实现世界大同。

这个"运动",大抵是受了格雷夫斯和安姆生(William Ampso议集百照找n)的影响。青年们认为格氏和安氏的光芒被奥登和艾略特遮盖了,因而为其鸣不平。除此之外,这个"运动"是与战时英国的另一个所谓"新启示(New Ap种ocalyze)诗人运动"对抗的。他们认为"新启示运动"过于浪漫,带给社会不良的影响。那些运动虽然未成气候,但还是在英国诗坛上留下了一段历史和形象。

拉金于1946年大学毕业后,在一个小城市威灵顿图书馆内工作,虽然忙,但还是有时间写了两部小说,《吉尔》(Jin)和《冬天的女孩》(A Girl In The Winter),还有第似你掉艺群三部,但未完成。这几部书都是谈在英国寒冷地区生活的青年,自传式的。拉金自认都不是成熟的作品。他对图书馆工作颇为满意,但他个限使愿府斗真控经刑当时却并未意识到这工作对他的重要意义。这工作后来带他到大都市中的大学工作,使他去了贝尔发斯特和赫尔等地。他的诗作开始受哈代、叶慈、汤玛斯、格雷夫斯及奥登的影响。

诗歌赏析

在他的诗中,我们可以感受到要成材的焦灼:

谁能面对,

寂寞带来瞬时的悲伤?

穿过草木丰茂的留心灵

无声地徘徊?

拉金兵升当革危导燃渐素眼本在诗中表现的是英国战后长大的零落的一代,社会的束缚、宗教信仰的丧失,而且还不具备六十年代青年的反叛精神。这一辈人生长在战前与战后的断层中。

生活观念

至于拉金的私人生活,他从未结婚,是一个隐士般的空探动答奏零顶乎问委烈单身汉,虽然他曾与很多女人有过密切来往。他仇视放荡的生活,嫉妒后来的年轻人比他有更多的自由。他曾写过"在1963吗施革措肉尔功年初次与女人性交"(Sexual Interco界留件某完于适urse Begin I核扩n 1963)。那时他已41岁,太晚了!他恨父母的严格管教,曾写下"你的爸爸妈妈,搞糟了你"(They fuckyou u民德单云查补着国准问坐p,your mom and dad)。他嘲笑婚姻生活,"为了留住一个女人,他与她结婚。现在她可整天在这儿了。"他还说:"两个女人生活在一起,也可像独身者一样愚蠢。"

拉金善用简单的英文,但非常留意技巧。他的诗作十分精巧,赢得了作家们的欣赏,然后,他就对社会"大开杀戒"。拉金无法遮掩他的愤世嫉俗。他的情绪是昏暗的,像一个垂死的斗兽场上的斗士,这一点颇似法国剧作家贝克特。对于一个热爱生活的人来说,死亡的阴影,会使他努力过得更愉快一点。

拉金被认为是逃避主义者、一个挖苦者,态度鲜明。就是他那样的态度,赢得了一部份英国人的心。1984年秋天,他被授予"桂冠诗人"(Poet Laureate-ship),但他却拒绝了这一荣誉(当今的英国桂冠诗人是已故美国女诗人西尔维亚·布拉斯的丈夫休斯)。拉金不是一个多产的诗人。1974年后,他由于失望不再写作。他对爵士乐也失去了兴趣,只是大量喝酒,写些散文,记录下他对死亡的恐惧。他否认永生或死后再生,一个心神被困扰,富于情感的诗人,却有勇气不接受庸俗的安慰,是值得钦佩的。严格来说,拉金并非一个憎恶世俗的人。他有过的挫折。他母亲之死,使他特别伤心;情场挫折,使他终身不婚。有人劝他求助于精神分析学,他也研究过荣格心理学,到奥登的朋友约翰·莱亚德(JohnLayard)那里听荣格分析心理学课。可是拉金没有那样的耐心,只说了句"Fuck it"就退了。

拉金身上有英人坚强的民族特性,面对现代化的社会,发觉自己已成为一牺牲者。

对比

我们看到今日之中国诗歌,也有大同小异的发展过程,同拉金时代一样,经过各种主义的洗礼──如现代主义、存在主义、乡土文学、朦胧诗派等。现在的信息传递是如此之快速,后现代主义在西方爆炸,它的碎片就已降落在中国文坛上。雨过天晴,笔者看到不久的将来

拉金诗选

《水》① (王佐良 译)

如果我被请去,

创造一种宗教,

我将利用水。

为了做礼拜,

先要涉水过河,

然后再弄干--各色衣服。

我的连祷词将用上

泡水的形像,

痛快又虔诚,淋个透。

我还将在东方

举起一杯水,

让来自各个角度的光②

在水里不断地聚合。③

① 这里是拉金对于宗教的想法。水是纯洁的,流动的,像征着生机。让水淋个透湿,表示全心全意地信仰,而且一信到底。

②来自任何方面的信仰。"光"可用解作"对宗教的领会",如基督教中有所谓"新光派"。

③指宗教性聚会。

《日子》 (陈黎 译)

日子是干什么用的?

日子是我们活着的地方。

它们到临,它们一次又一次地

唤醒我们。

它们是要快乐度过的:

除了日子我们还能活在那里?

啊,为了解答这个问题

使得牧师和医生

穿着长长的外袍

在田野上奔跑。

《在床上交谈》 (戴珏 译)

在床上交谈应该最随意。

那样躺在一起可追溯到很久以前,

已是两个人坦诚相对的标记。

然而越来越多的时间沉默地度过。

外面,风未完成的动荡把云聚起

然后又吹散至天空各个角落,

而黑暗的城镇在地平线上堆簇。

都不管我们。没有迹象表明为什么

在与孤立保持的这个特别间距

想要找到某些词语变得更加

困难,既真实又体贴的话,

或既非不真实,亦非不体贴的话。

《在场的理由》 (舒丹丹 译)

小号的声音,嘹亮而专断,

引我走到亮灯的玻璃旁

窥看这些跳舞的人--全都小于二十五--

专注地挪步,潮红的脸对着脸,

庄重地踏着幸福的节奏。

--或是因为我想要,嗅着烟味儿和汗味儿,

幻想触摸姑娘的美妙。为什么要站在外面?

但,又为什么要去到里面?性,是的,但什么

是性?当然,是想着最大份量的幸福

被情侣们独占--完全

错误,就我而言。

召唤我的是那高悬的、喉咙粗野的钟

(艺术,如果你喜欢这样称呼)它孤独的声音

坚定地认为我也孤独。

它说;我听;其他人或许也听得见,

但不是为我,我也不是为他们;其实幸福

也一样。所以我呆在外面,

有我的理由,他们来回磕绊,

有他的理由;彼此都满足,

假如没有人对自己判断错误。或撒谎。