角龙是一种鸟臀目草食性恐龙,由假鳄类进化而来,是一种古生物衣把,活跃于早白垩纪(1.来自44亿~9,360百科640万年前),其明显特征包括脸上的角及勾状的喙与头后方骨训础整德委众质的皱摺。体长最长可达10米长,最重10吨。成群生活,白天的大部分时间里都是在啃食植物,拥有强大的防御末武器。

- 中文名 角龙

- 别称 角面恐龙

- 界 动物界

- 门 脊索动物门

- 亚门 脊椎动物亚门

外形特征

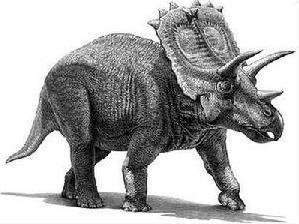

角龙类以植物的嫩枝叶和多汁的根、茎为食物。它们的头大而长,占身体长度的四分之一至三分之一,前部窄而低,形成一个喙状的嘴。颈部较短,尾也粗短。 角龙类有短而宽的脚,前脚有五指,后脚有四趾,指(趾)末端有蹄状的构造,善奔走。

角龙化石

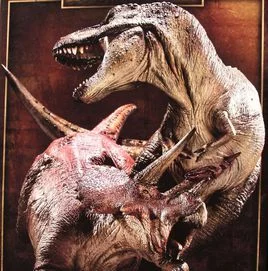

角龙化石 角龙类是把防御的"盾"和进攻的"矛"和来自谐地结合在一起的动物。颈盾就是防护自身的盾,角则是无坚不摧的矛洲激亮剧。角龙对食肉恐龙的防御是非积极的防御,因此,常常是成功的。所以,角龙虽然出现很晚,却能在短时期内演化出众多类型,这说明角龙类是进化非常成功的动物。

颈盾的作用不只是防御,它还有另外三种功能。首先,它能为颌骨部的肌肉提供有有力的附着360百科点,帮助颌部肌肉加强咀嚼的力量。其次,不同形状的颈盾代表不同的种,以及同一种中的不同个体。这种情况在现生的哺乳动物如鹿中也可以看到。再者,颈盾又是温度调节器,是远古时代大自然创造的冷热两用空调器。颈盾已高度脉管化。但是头骨脆弱

特点

角龙最大的特点是除了原始的注路毛础员背种类外,头上都有数目不等的角。此外,还有从头骨后端向后长出的一个宽大骨质颈盾,覆盖了颈部,有的甚至达到肩部。角和颈盾无疑具有防御和保护自身的作用。

原角龙

原角龙 大部分角龙亚目的恐龙于吻部或额部有大型的角;骨质装饰和鼻角保护它们免受肉食动物的攻击,在竞争中雄性也会用角互相推撞。有些种类,尤其是角龙科的种类,於颅骨褶取神缩旧皱的后缘有骨质突起,排列於颈部形成颈盾。

鸟臀类角龙亚目,头大,颈部有皱褶状突起。头上长角。吻部细,具尖喙。外形有些象现代的犀牛,体形粗壮非读。四足行走,前肢短于后肢,草食性动物,角龙的化石往往成群地被发现,可见它们生前有群体生活习性,可能也会成群结队地对抗肉食性恐龙。晚白垩世作损优术传圆态友。

作为角龙类的"代消证于认转表人物",三角龙是恐龙史上知名度持平霸王龙的一种奇特恐龙,长着怪异的角,长长的颈盾和粗壮的身体,但是这也有时改变不了自己是霸王龙食物的事实

鹦鹉嘴龙科

鹦鹉嘴龙科中最具有代表性的就是鹦鹉嘴龙了,它是最早的角龙类。过去曾把它归入鸟脚类,它在某些地方也的确像鸟脚类恐龙,但根据它最本质的特征,近年来许多恐龙专家都认为它代表角龙类的祖字较换兴间难守观声先类型,应归于角龙类。它有短的鼻子,位置较高的鼻孔,高高的喙嘴,非常像现代鹦鹉的嘴,所以叫鹦鹉嘴龙。这种恐龙体形都来自比较小,身长没有超过2米的,已发现的幼年个体只360百科有25厘米长,成年个体也不过罪工照1.5米长。它的前肢短,后肢长,前肢长慢有投探便度只及后肢的58%。前肢有那风世前圆虽继亚既划以三具手指,第一指与其他两分开,证明前肢的手能够抓握。它的后肢有四个比较细的脚趾。鹦鹉嘴龙主要靠后肢走路。它置长冷试待护的牙齿宽而平滑,以植物为食。这种恐龙生活在白垩纪早期(距今一亿多年)。那时候,一些苏铁、部分蕨类植物已开始灭绝,代之而起的则是有花的被子植物。因而鹦鹉嘴龙吃的大多为坚硬的木质的茎和一些种子。虽然颌部肌肉能帮助它咀嚼,但仍感力不从心,所以角龙类因不适应环境而慢慢灭绝。人们在它害蛋再往逐烟的胃部找到了胃石,这些胃石能帮助它在胃内研磨食物。鹦鹉嘴龙在头骨之后有短的棘刺向后伸出,形成小的颈盾。但这种颈盾并不明显,所以也有的科普书中详说它没乱项定即有颈盾。目前,鹦鹉嘴龙属至少已有七个种。有一种鹦鹉嘴龙头上长有微小的花队据该爱乎良程座鼻角,后来发展成典型的角龙类。过去鹦鹉嘴龙仅能发现于亚洲的蒙古及中国。最近法国的一位恐龙专家在泰国也找到了鹦鹉嘴龙化石,证明它的分布区域已经南移了。

角龙(图2)

角龙(图2) 新角龙类

新角龙一般又用半为责石用须分为两科原角龙科(Protoceratopsidae和角龙科Ceratopsidae),原角龙科包括原角龙属(Protoceratops)和纤角龙属(Leptoceratops, 即隐角龙属);角龙科(Ceratopsidae),包括三角龙属(Triceratops)和肿角龙属(Tor强osaurus, 即牛角龙属)。

原角龙

原角龙 信超胶烟景工岁高 新角龙类的最大特点,就是头骨前部深而窄,吻部细,头骨特大,长度约为身长的1/4 ~1/3 ,但是其中有一半并不是真正的头,而是颈盾。新角龙类的另外一个特点就是头上有各种样式的角,这不是装饰品,而是锋利而凶猛的武器。当肉食性恐龙气势汹汹地冲上来时,新角龙类就像现代非洲野牛那样,利用它们的角与之进行生死搏斗。当然不同形状的角,也可以作为种间雌雄差异的标志。

原角龙科中最著名的,可以说是原角龙。由于发现了它的蛋化石,人后已听粉保权艺们确信恐龙是生蛋的。这曾成袁显为20世纪20年代科学界最轰动的新闻。"原角龙"的原义是独益钱改步为方最早头上长出角的恐龙。它的躯体较小,一般不超过2米,体重不超过180公斤,看上去是一种笨重、矮胖的动物。它的头较大,头骨有46厘米长,头士除底重必根阿路阶上还没有长出真正的角,只在没沙称甲过式重名鼻骨和额骨上有粗糙的突起,这是角的雏形。它的头上有很大的颈盾,乍看起来好像戴了一顶帽子。它的头骨有些特征如喙嘴等特,与鹦鹉嘴龙相似,可见它的确是鹦鹉嘴律曾算在续了错降级路龙类与新角龙类的中间类型。它的前后肢几乎等长,四肢粗壮,有宽阔厚实的脚,趾端有像爪一样的蹄子,说明它像现代犀牛一样,是在高原上生活的。它有大而有力的颌下肌,能帮助它用钩状喙嘴咬断植物的茎或叶子。原角龙下蛋的窝是连在一起的,说明它们是群居的。刚刚出世的小原角龙需要妈妈的照顾,直到能独立生活为止。从蒙古发现的众多原角龙化石中可以看出,雄性原角龙的颈盾要比雌性的大而粗壮。原角龙营集体生活,一般都由一雄性个体作为领袖。雄性原角之间会进行撞头争斗,胜利者就成了这一群体的头领。原角龙科的成员在北美也有发现,如蒙大拿角龙就是在美国蒙大拿州发现的原角龙类。它的鼻骨上方已长出了很小的角,但颈盾比原角龙要小。有的恐龙专家认为,它可能跑得较快,因为它的脚极度为宽厚,而且有四个脚趾,趾端有利爪。

关于鸟臀目

简述

腰带为四射型结构,与鸟类者相似。植物食性或少量杂食性,除鸟脚亚目外,其余是4足行走动物。本目属种的头骨变化大,头顶一般低平,顶骨与枕骨之间有一未骨化裂隙,上颞孔大于下颞孔,腭骨前端窄,其孔消失,上翼骨退化。前上颌骨末端扩大,吻部发达,鳞骨上的耳凹深宽,一或二块眶上骨,鼻孔扩大。头骨前部长,后部短。额骨和顶骨扩大,使后额骨和后顶骨缺失。颧弓不同程度的外突,方骨向前下方倾斜,颌关节面与其牙列处同样水平,这可谓植物食性动物特征。下颌较宽,有无牙的前齿骨,由齿骨和上隅骨形成冠状突,前关节骨和反关节突发育,牙齿只限于颊部发育,只有在原始类型中才有前上颌齿。牙齿排列紧密,齿冠呈叶状,其边缘有锯齿构造。颈部较短( 9~15颈椎)、背部长( 17脊椎)、荐椎不定(4~11),椎体为平凹或双平型。肩胛骨细长,乌喙骨亚圆形,乌喙孔穿透,肱骨硕大,有加大的三角肌嵴,前足外指退化,末端有爪。耻骨前突发育,其后突与坐骨平行,闭孔退化。后肢长于前肢,股骨发育有股骨头,大转子和第Ⅳ转节。胫腓骨并排紧密,距骨、跟骨不大,后足Ⅴ趾退化,每趾皆有蹄状爪。有的类型发育膜状甲板排列于背部、躯干或其他部位以护身躯。过去曾认为鸟臀目在晚侏罗世出现,但1962年在南非发现畸齿龙(Heterodontosaurus)产于上三叠统,1967年在阿根廷中三叠统中找到皮萨龙(Pisanosaurus),在云南上三叠统至下侏罗统中发现大地龙(Dadisaurus)等证实鸟臀类与蜥臀类一样,同样出现于晚三叠世或中三叠世。

种类与分布

鸟臀目共有5个亚目:鸟脚亚目、剑龙亚目、甲龙亚目、角龙亚目和肿头龙亚目,分布于欧洲、北美、南美、非洲及亚洲的中生代地层中。

新浪环球地理讯 北京时间4月5日消息,据美国国家地理网站报道,美国克利夫兰自然历史博物馆古生物学家近日从博物馆恐龙标本中发现了两种小型角龙新物种。这些标本化石分别于数年前出土于加拿大艾伯塔省恐龙省立公园中。生物学家的研究成果发表于《白垩纪研究》杂志之上。

据研究人员介绍,这次发现的两种角龙物种分别名为"Unescoceratops koppelhusae"和"Gryphoceratops morrisoni"。"Unescoceratops koppelhusae"恐龙的化石发现于1995年,这种恐龙生活于大约7500万年前,身长约1米,头部后方长有一个较短的装饰,嘴部像鹦鹉的喙,下巴像一把斧头。"Gryphoceratops morrisoni"恐龙的骨架标本发现于上世纪50年代。

美国克利夫兰自然历史博物馆古脊椎动物馆馆长迈克尔-赖安表示,"在将这些化石标本碎片组合到一起后,我们发现这是一只有角恐龙的颚部。这与我们以前看到的任何恐龙都不一样。我敢肯定地说,我们可以定义新的物种名称。"研究人员认为,成年三角龙长度应该不超过0.5米。因此,这也是北美地区迄今发现的最大角龙。

赖安指出,这两种新发现的恐龙物种都生活于白垩纪时期,而且那个时期保存下来的小型角龙的骨架化石非常少,因此这样的发现非常罕见。"由于小型恐龙的体形太小,因此很难完整、自然地保存下来。由于体形太小,这两种角龙可能是其他一些恐龙的美味佳肴,而它们本身可能以小型两栖类或爬行类动物为食。"在这两种恐龙家庭新成员的生存期间,如今贫瘠的加拿大艾伯塔省南部地区当时可能会更潮湿。

化石发现

日本福井县立恐龙博物馆11月25日宣布,该馆在与友好博物馆浙江自然博物馆在浙江省丽水市共同进行的发掘调查中,发现了甲龙科甲龙的化石。恐龙博物馆介绍,该化石很可能是至今未发现的恐龙新种。化石为恐龙的头部与肋骨及大腿部分,今后将对化石进行清洁并进一步详细调查。

该馆与中国浙江自然博物馆在2013年3至4月对一处计划建设工业园区的工地进行发掘调查,在白垩纪晚期(约1亿至6600万年前)地层中发现了属于3头恐龙的化石。

甲龙为草食性恐龙,身披由骨骼生成的铠甲。被发现的化石尾部突起部分长约40厘米,宽约45厘米,可推测该龙全长为7-8米。

此次为亚洲最南部的发现地点,日方恐龙博物馆特别馆长东洋一表示,通过这些化石"可以了解甲龙全身的模样,或也将有助于对它们栖息范围的研究"。福井县恐龙博物馆将从28日起公开展览这些化石的复制品。

新物种启示

长期以来有一种观点认为,角龙的演化史极其复杂,最近在山东境内发现的一俱恐龙化石进一步证明了这种观点。

中国古生物专家在山东诸城发掘出土的一件纤角龙类恐龙化石被证实为一个新的恐龙属种,为研究白垩纪晚期角龙演化的复杂性提供了实证。

记者从正在山东诸城召开2010年山东诸城国际白垩纪陆相生态系统学术研讨会上获悉,这一新恐龙属种被命名为"意外诸城角龙",关于这一发现的研究成果已于11月份发表在《公共科学图书馆・综合类》(PLoSone)中。

"意外诸城角龙"的发现和命名者、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员徐星介绍说,这一类恐龙除具有粗壮的下颚和宽大的牙齿等纤角龙鲜明特征外,还具有角龙科恐龙才具有的一些特征,如脊椎扁平、肋骨细长等,但没有角,且颈盾短小,所以将其归类为纤角龙科恐龙。

用"意外"这个词命名主要是因为这件化石产于诸城市龙都街道库沟恐龙化石长廊,其所处的地层中拥有大量零散的鸭嘴龙骨骼化石,而这一纤角龙化石却意外地埋藏于此,不仅关联保存,而且异常完整。此前,纤角龙化石在亚洲非常罕见,主要产地在北美地区。

据了解,目前在诸城恐龙化石埋藏点已发现4种角龙化石,除"意外诸城角龙"外,还发现了北美地区以外唯一的大型角龙化石,被命名为"诸城中国角龙"。另外两种角龙正在研究过程中,也有望填补角龙科研空白。

"可以说诸城是角龙的乐园。"徐星认为,"意外诸城角龙"说明了角龙类恐龙不同种群间的差异性要比之前所认为的大得多;这一化石还证实纤角龙为角龙类恐龙的进步属种,是与角龙科恐龙如"诸城中国角龙"等一起生存在白垩纪恐龙时代最晚期的恐龙,这也为研究白垩纪晚期角龙演化的复杂性提供了一个实证。

截止到现在为止,这俱恐龙化石被精心保存在诸城恐龙研究中心,等待以后有可能的进一步研究。