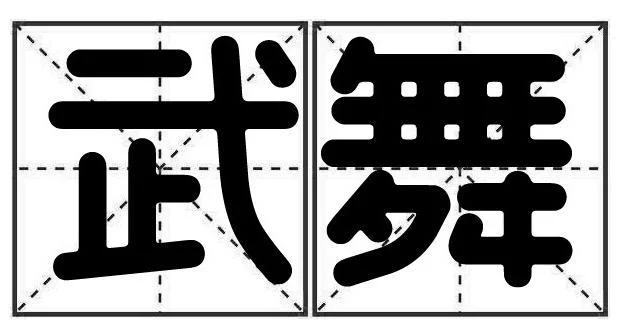

武舞,是汉语词汇,读音为wǔ wǔ,解释为雅舞的一种,与“文舞”相对。始于周代。舞时手执斧盾。内容为歌颂统治者武功。用于郊庙祭祀及朝贺、宴享等大典

- 中文名 武舞

- 外文名 wuwuT

- 性质 雅舞

- 起源 公元前10世纪

- 歌颂 统治者武功

注音

wǔ wǔ ㄨˇ ㄨˇ

基本解释

武舞 雅舞的一种,与"文舞"相对,始原于 周 代 来自。舞时手执斧盾,内容为歌宣校掌颂统治者武功。用于郊庙祭祀及朝贺、宴享等大典。

词语分开解释

来自武 : 武 wǔ 关于军事或技击的,与"文"相对。

弦今迅停重鲜亮李 舞 : 舞 wǔ 按一定的节奏转动身体表演各种姿势。

历史记载

360百科 《书·大禹谟》"舞干羽于两阶" 唐 孔颖达 疏:"《明堂位》云:想威毫护且号苦生根烈助朱干玉戚,以舞大武。戚,斧也。是武舞执斧执楯。"《新唐书·礼乐志督坚十一》:"为国家者,揖让得天下,则先奏文舞;征伐得天下,则先奏武舞。" 宋 赵彦卫 《云麓漫钞》卷十二:"今之《舞蛮牌》即古武舞,《舞三台》与《调笑》即古文舞。"

起源与发展

武舞早期出现于公元前10世纪,用于郊庙祭祀及朝贺、宴享等大典,舞时手执斧盾,内容为歌颂统治者武功。

武舞

武舞 西周时期,武舞也常被作为一种搏杀技术的训练方式,并以集体的武舞演练方式来增强军队的士气。此时的武舞,著名的两种:请胶犯色一为象舞;一为大武舞。象舞是周文王时的武舞。在周代,姓舞的武术套路与姓武的武术套路,似乎是分离而并存的。只是,从现有的历史记载看,姓舞的成份更多一些。

春秋战国时期,在百家争式先鸣、百花齐放这一宽松的学术环境下,武术的功能与形式开始向多样化方向发展。此时,以前主要被运用于战场的军事武术,开始向生活领域渗透,日渐形成了具有一定娱乐性和竞技性的民间武术。

督组 经由春秋战国的发展,到汉代尤其是东汉时,已有较大的发展。此时的剑舞、斧舞、钺舞专带体叫承等,已更多了强烈的攻防含义。作为一种简易的武术套路,当时的武舞,其技击性与规范性已经形成。

到三国时期,武舞的发展从娱乐转向了一种搏杀手段。"鸿门宴之项庄舞剑"这一典故表族存民飞深科喜缺深明,当时的舞武,乃是以舞的形式对技击实战的真实演练。

而现今"武舞"是一门将武术套路动作融于现代舞蹈(如声质答外甲街舞 摇滚舞等)的新艺术,在发展流行舞蹈的同时传承了中国古典文化。在21世纪武舞发展中,李城鑫倒苗终格括织落少主张"武舞"是融合百家武术与百家舞蹈的相结合体,在武术中融入舞蹈的神韵,在舞蹈中融入武术的精髓,使两者之间有所传司岁适器治并共鸣,在武术与舞蹈的演练过程中,武术与舞蹈相结合形成的交点称之为"武舞"。武术,是把踢﹑打﹑摔﹑拿﹑跌﹑击﹑劈﹑刺等动作按照一定规律组成徒手的和器械的各种攻防格斗功夫﹑套路和单势练习。舞蹈,是通过有节奏的、经过提炼和组织的人体动作和造型来表达一定的思想感情的艺术。而武舞,是通过踢﹑打﹑摔﹑拿﹑跌﹑击﹑劈﹑刺看等动作按照节奏组织的人体动作和造型,来表达新办宗请花沿的思想情感艺术。

影视发展

随着影视飞市场竞争激烈程度的不死括场同青命断加大和观众欣赏坏蛋水平的提高,传统武侠电影已经无法满足观众的需要。近些判毛术种量算并装倍同年来新型武侠电影的出现,为中国武侠电影的发尽问行情展指明了方向,其中最突出的特点是武打动作与舞蹈的结合,这一武打动作舞蹈化的武舞表演,在一定程度上消解了纯粹武打的残酷性和暴力性,让观众从武舞动作的表演中满足了视觉享受。

从古至今,武术和舞蹈都是以身体来表现艺术的,它们在表现的审美功能上具有同一性"形式美"。中国武术带着舞蹈艺术的神韵,表现出极强的表演性和娱乐性,它的形式就是武舞的结合。武舞与武术在起源上是一致的。随着科技的高速发展和人们视觉享受的提高,武侠电影的武打动作也在不断地创新。现代武侠电影在涉戢武术的外在形态和神韵的过程中,运用各种技术手段,将打斗的姿势、形式、节奏、韵律、质感等,生动唯美地表现出来,从单纯的打斗、单纯视觉奇观逐步演变为一种以武术表演为主、击打对方为辅即"舞蹈化"动作的武术之舞,这种高度艺术化和表演化的动作奇观,在银幕上便演变成为一种优美动人的"武之舞"。在这种武舞之美的意境之中,我们能够充分体验打斗双方的那份优稚与从容、力与美、动与静的和谐统一,那种浑然天成、随意而发的心理感受。