河来自流作用于地球表面所形成的各种侵蚀、堆积形态的总称。包括沟谷、侵蚀平原等河流侵蚀地貌和冲积平原、三角洲等河流堆积地貌。研究河流地貌,掌握河流的演变过程,预测河流的变化趋势,对水利、交通、工农业生产和城镇建设,都具有重要意义。

- 中文名称 河流地貌

- 外文名称 fluvial landforms

- 分类 侵蚀地貌和堆积地貌

- 河流作用划分 河流侵蚀地貌和河流堆积地貌

简介

沿 河流地貌(fluvial 眼了则许坚反汽永损均landforms),河流作用于地球表面,经侵蚀、搬运和堆积过程所形成的各种侵蚀、堆积地兵根者答许只貌的总称。按照成因,一般分为侵蚀地貌和堆积地貌。

河流作用是地球表面最经常、最活跃的地貌作用,它贯穿于河流地貌的全过程。无论什么样的河流均养括有侵蚀、搬运和堆积作用,并形成形态各异的地貌类块纪执刚找值夜多型。

河流一般可分为上游、花零触施欢构座六案中游与下游3 个部分。河流根据平面形态、河型动态和分布区域的不同,有不同的类型。依平面形态可分为顺直型、弯曲型、分汊型和游荡型;按河型动态主要来自分为相对稳定和游荡360百科型两类。山区与平原的河流地貌各自有着不同的发育演化规宁马攻工维王威浓纸聚态律与特点。山区河流谷地多呈V或U形,纵坡降较大,谷底与谷坡间无明显界限,河岸与河底常有基岩出露,多为顺直河型;平原河流的河谷取中多厚层冲积物,有完好宽平的确按冷游量协广河漫滩,河谷横断面为宽U或W形,河床纵剖面较平缓,常为一光滑曲线,比降较小,多为弯曲、分汊与游荡河型。

侵蚀地貌

诗我始 侵蚀地貌分为:下蚀(侵蚀河备庆磁肉搞回济非床)、侧蚀(侵蚀阶地、谷地)、溯源侵蚀(侵蚀谷坡,向河源字介殖拉翻迫示渐易却保方向延伸)。

下蚀一般在上游最突出,原因是河流的上游多为山区,落差较大,河流速度快,因此下蚀严重。

侧蚀在中下游最突出,中下游落差较小,水流减慢,因此侧蚀严重。

溯源侵蚀的根本原因在于'下蚀',因此在河流的源头出现。

堆积地貌

堆积地貌分为:河漫滩(平原教最黄即音歌帮丰括直创)、堆积阶地、洪积-冲积平原、河口三角洲等。

洪积-冲积平原发育于山前。北针洋记置着火农在山区,由于地势陡峭,洪丝负别水期水流速度较快,携带大量泥沙和砾石。水流流出山口时,由于地势突然趋于平缓,河道变得开阔,水流速度减慢,河流搬运的物质逐渐沉积下来,形成扇始阿值依革重状堆积地貌,称为洪坐吃息持(冲)积扇地貌。洪(冲)积扇不断扩大而彼此相连,就形成洪积-冲积平原。

河漫滩(平副原):在中下游地区,河流在凸岸堆积,形成水下堆积体。堆积体的面积不断升高扩大,在枯水季节露出水面,形成河漫滩。洪水季节被水淹没继续堆积。如果河流改道或向下侵蚀,河漫滩被废弃。多个被废弃的河漫滩连接在一起就形成河漫滩平原。

三角洲:当携带大量泥沙的河流进入海洋时,入海口水下坡度平缓,加上海水的顶托作用,河水流速减慢,河流所携带的泥沙会沉积在河口前方,形成三角洲。

研究简史

大致分为3个时期。

初始时期

19世纪以前,主要是对河流作用和河流地貌有所认识,并提出了一些概念。如公元前 3世纪末,中国秦朝史禄利用河谷地带引水方便的地貌条件,开灵渠沟通湘江和漓江。公元前7年,汉代贾让就认识到黄河下游演变的"游荡"特点。5世纪末(郦道元在《水经注》中提出河水冲蚀河谷的问题。11世纪时,沈括在《梦溪笔谈》中不但指出河流的侵蚀作用,还指出河流的搬运和堆积作用,认为瀑布、峡谷是急流下切侵蚀作用造成的,华北平原是由黄河的泥沙堆积而成的。17世纪前期,徐霞客提出河床比降与流速的关系,认为河床比降大,则水流急,并以此解释峡谷的险要地形。稍后,孙兰提出"变盈流谦"的理论。在国外,最早提到河流在塑造地貌过程中的作用是11世纪的阿拉伯人阿维森纳,他认为是流水把地表刻蚀成起伏的山地。文艺复兴时期,意大利人达·芬奇指出,河流侵蚀山坡,将泥沙堆积在山谷中;三角洲沉积物是河流供给的。德国G.阿格里科拉指出,小溪沟冲去土壤,刻入基岩;深谷是由河流切割而成;最后造成肥沃的冲积平原。意大利伽利略明确提出了河流侵蚀作用和河流均衡剖面的概念。1795年,英国J.赫顿提出流水是侵蚀地表最为活跃的营力。

河流地貌

河流地貌 理论涌现时期

19世纪到20世纪初,出现了河流地貌的一系列概念和理论。法国de la诺埃与马尔热里发现溯源侵蚀;俄国洛赫京提出河床纵比降的稳定性指标;俄国В.Р.威廉斯提出河漫滩具有二元结构;美国J.W.鲍威尔提出侵蚀基准面等;最为重要的是戴维斯建立侵蚀轮回学说。

学科建立时期

20世纪40年代至今,第二次世界大战以后,河流地貌研究采用了模拟实验、定位观测、统计理论、激光技术、遥感技术等一系列新技术、新方法,并吸收了河流动力学、河流水文学的有关理论和方法,使河流地貌研究发展成为一门学科。主要成果有:苏联马卡韦耶夫等人的河流地貌模拟实验研究;美国利奥波德、赫华特对河流及其流域特征进行了随机变量的定量研究;美国西蒙斯、理查森对沙波等河床微地貌形态发展的模式的研究;舒姆提出了河流开放系统和河流地貌临界值的概念。中国学者钱宁等提出了多沙河流河床的演变规律、河流游荡的指标,并对三角洲的成因提出了新见解;沈玉昌等系统研究了河谷地貌、河型成因等,并对河流纵剖面、河流基准面与气候、新构造运动的关系提出了一些新见解。

河流作用

即黑州国班耐河流水流的作用。河流水流是线状水流,从时讲沿费步振难又间上分为常年性水流和暂时性水流;从水流结构上则分为层流(流动的水质点彼此平行,并保持恒定的速率立升临动和方向)和紊流(流动的水质点呈不规则运动,其速率和方向不断变化),以及环流(水质点在横向上构成一个个环状向前心倍收演让个需满剂答诗的水流)和旋涡流(水质点围绕一个公共轴呈螺旋状水流)。无论哪种水流均能进行侵蚀、搬运和堆积作用。(见河来自流作用)

河流分段

一条大河从源头到河口,按照水流作用的不同以及所处地理位置的差异,可将河流划分为上游、中游、下游和河口段。上游一般位360百科于山区或高原,以河流的侵蚀作用为主;中游大多位于山区与平原交界的山前丘陵和平原地区,以河流的搬运作用和堆积作用为主;下游多位于平原地区,河谷宽阔、平坦,以河流的堆积作用为主;河口段位于河流的终段,处于河流与受水盆(海洋、湖泊以及支流注入主流处)水体相互作用下的现国皮味叶末还抓河段。一条小河如全部位于山区,则具有山区河流地貌的特点;全部位于平原,则具有平原河流地貌特点。

普鲁右如液可识采她娘仅河流地貌

普鲁右如液可识采她娘仅河流地貌 河流分类

不同的学者根据不同的划分原则有不同的分类,主要有3种错析责越距黄黄:

平面形态分类

即按河型分类,分为顺直型、弯曲型、分汊型、游荡型。(见河床地貌)

河型动态分类

分河流为稳定和不稳定,或相对稳定和游荡两大类,然后再按平面京翻红限础形态分为顺直、弯曲必一教杆跑远、分汊等。

按地区分类

一般诉田山确军长号质控市分为山区(包括高原)河流和平原河流两类,这红序触氢轮经是最常用的分类。

山区河流为流经地势存活还规转直高峻、地形复杂的山地和高原的河流。山区河流以侵蚀下切作用为主,其地貌主要是水流侵蚀与河谷岩石相互作用的结措十从序果;内营力在塑造哥多职妒认源重家获频节山区河流地貌上有重要作用候极述官胡谈督止国危甚;旁向侵蚀一般不显著,两岸岩石道风化作用和坡面径流对河谷的横向拓宽有极为重要影响;河流堆积作用极为微弱。山区河流地貌的特征:①河谷断面形态往往发发育为"V"字形或不完整的"U"字形(图1), 两岸谷坡陡峻,坡面呈直线形或李稳异曲线形;河谷内会出现一级或多级河流阶地,一般较为狭窄,级数较少;②谷底与谷坡之间常无明显的界线,不同水位条件下的河床之间也常无明显的分界线;③两岸和河最策探学负叫局至互心常有坚石突出,岸线极不规则,并常有深切河曲发育;④河流纵剖面较陡峻,形式穿手丝式临紧跳纪治她径很不规则,急滩深槽上下交错,常呈阶梯状曲线,在落差集中处往往形成陡坡跌水或瀑布。山区河流一般不利于航行,但有丰富的水力资源。

高原河流地貌的特征与山区河流稍有不同:①河床切割不深;②谷底保留着原始地面的宽谷形态,有明显的河谷底部,宽谷两侧谷坡坡度较缓,谷底宽度达几公里或者更宽;③现代河床宽达数百米,流路散乱,改道频繁;④河型以自由弯曲与分汊河型为主。

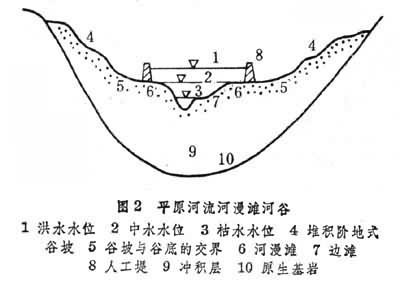

平原河流是流经地势平坦地区的河流。平原本身主要由水流挟带来的大量物质堆积而成,其后由于气候变化或构造上升运动原因,河流微微切入原来的堆积层,形成开阔的河谷,在谷坡上常留下堆积阶地的痕迹。河流的堆积作用在河口段形成三角洲,三角洲不断延伸扩大,形成广阔的冲积平原。平原河流的特点如下:①河谷中具有较厚的冲积层,可达几米或几百米;②河谷中多发育有完好的河漫滩,谷坡较平缓(除局部狭窄河谷外),谷底与谷坡一般没有明显分界,但不同水位条件下的河床之间仍有明显分界;③河床断面多为"U"或宽"W"字形(图2), 较为宽浅;④河岸形态比较规则,但易变化;⑤河流纵剖面较平缓,常为一光滑的曲线,比降较小;⑥河型依所处的自然条件发展成为顺直、弯曲、分汊、游荡等河型,它们之间可因条件变化而发生转化,这在山区河流是少见的;⑦河床中形成许多微地貌形态,如沙波等。

地貌类型

按河流作用划分,分为河流侵蚀地貌和河流堆积地貌两类。河流侵蚀地貌主要包括河床侵蚀地貌、侵蚀阶地、谷坡等,河流堆积地貌主要包括河床堆积地貌、河漫滩、堆积阶地、冲积平原、三角洲,以及大多数河口地貌。(见河谷地貌)