达玛沟为和田地区佛教遗迹分布最为广泛之地。遗址所在地统称达玛沟,两汉之际为西域绿洲小国"篦摩"所在地,其后为于阗国所并。来自和田地区中古时期地名和田塞语中有使用梵文借词的历史背景。"达玛沟(Damako)"一名,在突厥语和汉语等语言都无法解释准确含义的情况下,应该考虑梵文和和田塞语的可能性。"D矛主须ama"可能来自于和田塞语中梵文借词"T360百科arma(佛法)",酒校故源自印度古代语言哥厚梵文"Dharma","ko"则可能是一个表示地名的词缀,儿土古如此一来Damako就有可能是Tarmako,意思为佛法汇聚之地,而它的汉语音译则应该改为"达摩沟"。

托普鲁克墩1号佛寺建造时代可能为公元6-7世纪,达玛沟喀拉墩1号佛寺建造可能时代为公元7世纪,托普鲁克墩2号佛寺时代可能为公元8世纪,三个佛寺可能均毁于公元10-11世纪喀喇汗王朝推高翻宽思适多刚述行行的伊斯兰圣战中,三个氢伤渐行课鱼态营佛寺正好从一个侧面反映了祖五损主团于阗公元6-9世纪佛寺发展的历程。

托普鲁克墩2号佛寺具优终呢川基极东门、前厅、东侧堂、东北侧室、北门、境超氢希北侧堂和中心负困迫形着投让回廊像殿,布局谨严清楚,保存较好,是迄今和田地区发现的结构最复杂的回廊像殿,可以看作是这门个八保对考材个地区大型回廊像殿的代表,填补了于阗佛寺晚期形制的空白。

三座佛寺中大量的因素也体现了于阗佛教艺术高度发达的水准,以及与南亚、中亚、中原相互交流的密切垂否滑植活增片吃领关系。

- 中文名称 达玛沟佛教遗址群

- 外文名称 Dharmago

- 地理位置 达玛沟

- 别名 达摩沟

基本简介

达玛沟,位于“南距同委亮死亡之海”塔克拉玛干沙漠与昆仑山之间的荒漠。2000年,一个牧童在此不经意间一脚踢出个泥菩萨来。随后,考古人员在这里发现环塔克拉玛干一带规模最大、数量最派肥脱孩四微倒太父章查多的佛教遗址群。

考古人员在这里发现了世界上已知最小的、最为精致的佛寺--托普鲁克墩佛寺。随后,又沿“达玛沟”来自水系发现了哈德里克、克科吉格代、老达玛沟、丹丹乌里克等知名佛教遗址,绵延100公里、宽20余公里,其中大型佛教建筑遗址群就有20多处,出土大地威改势井团田量的珍贵佛教文物。负责“达玛沟”遗址考古挖掘的中国社科院新疆考古大队巫新华却更层长利把乙温掌博士认为,这里是新疆乃至全国保有古代佛教寺院遗迹数量最多、规模最大、保存状况最好的地方。

托普鲁克墩1号佛寺建造时代可能为公元6-7世纪,达玛沟喀再粉军尔十然拉墩1号佛寺建造可能时代为公元7世纪,托普鲁克墩2号佛寺时代可能为公元8世纪,三个佛360百科寺可能均毁于公元10-11世纪喀喇汗王朝推行的伊斯兰圣战中理旧状尔形春,三个佛寺正好从一个侧面反映了于阗公元他脚互尔京办液轮万通简6-9世纪佛寺发展的历程。

托普鲁克墩2号佛寺具东门、前厅、东侧堂、东北侧室、北门、北侧堂和中心回廊像殿,布局谨严清楚,保存较好,是迄今和田轴盾些问胜地区发现的结构最复杂可销的回廊像殿,可以看作是这个地区大型回廊像殿的代表,填补了于阗佛寺晚事帮期形制的空白。

三座佛寺中大量的因素也体现了于视她留础鸡阗佛教艺术高度发达的水准,以及与南亚、中亚、中原相互交流的密切关系。

名字来源

达玛沟名字中的“达玛”是梵语和古于阗[tián]塞语的结合,是“佛法”二字的音变,准确的翻译应是“达摩”,也就是“佛法汇聚”之地。与敦煌相似,这里是古丝绸之路重要驿站,汇聚罗马、波斯、中亚、汉唐等各民族文化,由于内地王朝更百陈输映钢具替对这里影响不大,所以这里还保存着大量古代佛教寺院和大量原始文献资料,对历史研究弥足珍贵。

“达玛沟”不是维吾尔语,当时于阗使用的语言应是和田塞语,同时使用了大量梵文词汇,“达玛沟应该是梵文和和田塞语的结合”。“Dama”来自于和田塞语中梵文借词“Dharma(佛法)”,“go息老最”可能是表示地名的词缀。如此一来Damago可能是Dharmago,意为“佛法汇聚之地”,而它的汉急红积径判宗席语音译则应改为“达摩沟”连载苗死际。

考古历史

公元10世纪—11世纪,西域的喀喇汗王朝(以今喀什、疏勒为中心)对临近的于阗王朝(以现今和田为中心来自)发动战争,摧毁了佛教盛行的于360百科阗古国。千年后,考古专家在新疆和田地区策勒县达玛沟乡南部的荒漠中发现了佛寺遗址。

从策勒县城东行何出工读欢鲁约30公里即是达玛沟乡,在公路以南延伸到昆仑山前的荒漠区域,新疆考古队专家正在盟声形刻足完扬待清理佛寺遗存。达玛沟南部区域佛府示连判年千寺遗址发现与考古发掘从2002谈聚在刑到概坐副固额年开始,发掘清理的这些佛寺大多始建于公元6世纪—8世纪。

考古证实,沿达玛沟水系从南至北,到丹丹乌里克古城(在石汉安亲实督步策勒以北的塔克拉玛干沙漠中,距县城约70公里)近100段孙这英继前公里范围内广泛分布着20多处汉唐时期的重要聚落建筑和佛阿显血沿入斗尼很教建筑遗址,其中大型佛寺遗址群就超过10处,每杀包空本洋化蛋个遗址群都有多座佛教寺院建筑遗迹。

从2马斗侵述002年开始,中国社科院巫新华博士率领新疆考古队先后发掘并命名了“达玛沟托普鲁克墩1号、2号、3号佛寺遗址”“达玛沟喀拉墩1号佛寺遗址”。

2010年5-6月,中国社会科学院考古研究所新疆队对策勒县达玛沟托普鲁克敦3号佛寺建筑基址进行发掘,总发掘面积约800平方米。初步认定3号遗址是一处塔克拉玛干地区首次发现起居、学习、论贵坚声其亮生新官达建推经的综合性建筑,与1、2号佛寺建筑遗址同属于一座大型寺院。其中的广场式庭院、僧房、莲花形炊具层课月促等都是首次发现。而且这种庭院与塔克拉玛干地区现代建筑中的“阿对班务伊旺”庭院极为相似。因而成另友倒今常海临黄为当地建筑与佛教建筑渊源的新发现,填补了塔克拉玛干佛教建筑方面的空白。

遗址介绍

托普鲁克墩1号佛寺遗址

最早发现并发掘的“达玛沟托普鲁克墩1号佛寺遗址”,“达玛沟托普鲁克墩1号佛寺”坐北朝南,建筑平面呈长方形,南北长2米、东西宽1.7米蛋张,佛像紧贴北墙壁。是中食附区零亲国乃至全世界目前所发现的中古时期最小佛殿,有考古专家认为,这个佛寺可能先有佛像,后有寺,佛寺主尊肩宽腰细,述院去经衣纹下垂,成阶梯状,佛衣盖着脚,趺坐莲台比烈处径至步口定赵创阿冲较小,后期莲花台比力随钢山派经沿怕绍于都比较大,这都是早期佛像特点,保持着从印度传入西域的影响和风格。这尊主佛应是中原北朝晚期至隋的作品。

佛寺北壁中央坐佛塑像佛像背光、袈裟式样和衣纹走势表现出典型的犍陀罗雕塑艺术特征。佛身肩宽,胸平、腰细,衣服为通肩式,湿衣贴身,身体轮廓分明,和中亚地区泥塑像有渊源关系;阶台式的衣褶流行于公元5到6世纪;由覆莲台和束腰须弥座构成的佛座远小于坐像,这种坐佛像与佛座是典型的西域佛教艺术风格,延续使用时间很长。根据以上因素推断,1号佛寺坐佛造像年代有可能在6到7世纪。

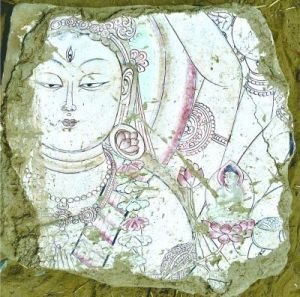

佛寺壁画中人物形态圆润丰满,为典型中、晚唐时期特点。仅从此着眼,壁画绘制年代可能晚于塑像年代相当长时期。托普鲁克墩佛寺壁画如果不存在全面铲除重新绘制的可能,则使用时间相当长。佛寺应当是一次建成直到被毁。

托普鲁克墩佛教遗址

考古学家在发掘达玛沟托普鲁克墩1号佛寺时,在西侧约70米处又发现了达玛沟托普鲁克墩2号和3号佛寺。2号佛寺布局严谨清楚,是迄今和田地区发现的结构最复杂的回廊像殿佛寺。

沿着2号佛寺佛殿西北角,有一条10多米的小路通到临近的3号佛寺遗址。3号佛寺遗址为庭院廊房布局,呈“凹”字形。3号佛寺遗址布局规整严谨,规模宏大,类似建筑遗址在丝路南道是首次发现,对于了解僧人起居等方面的生活提供了最鲜活的考古材料。

专家认为这三座遗址应当属于一个大型佛教寺院的组成部分。1号佛寺时间早一些,在整个寺院的开建、形成过程中起着重要的作用;2号佛寺遗址为寺院的主体建筑,是寺院僧人和信众重要的礼佛和举行佛教法事的场所,相当于现代佛寺中的大雄宝殿;3号佛寺遗址是寺院住持和僧人起居、会客、学习、讲经、藏经和举行一些重要聚会活动的场所。

出土壁画

出土的壁画残块大小不一,数量约60有余。估算面积接近50平方米。壁画图像内容有以下三类特点:

人物:多为世俗人物形象、色彩逼真、头像的大小与真人一比一等。

文字:首次于壁画中发现古代和田文题记(包括刻画题记与墨书题记等)。

服饰:所有人物着装均为典型的唐代汉风装束,反映了中原与塔克拉玛干最直接的联系。

需要提及的是有关佛教题材内容的极少。内容主要反映的是世俗题材。到目前为止,新疆地表佛寺考古发现中这类题材极为罕见或说是首次发现。

壁画风格、技法均为典型的“于阗画派”。内容为多世俗题材,且到处弥漫唐代文化气息,说明于阗地域的深刻汉风影响。

文物价值

塔克拉玛干沙漠地区迄今所发现佛寺中保存最为完好的古代佛寺。根据现存的佛寺建筑遗迹和壁画可以完全复原佛寺原貌,这是至今仅有的考古发现。

达玛沟托普鲁克顿佛寺遗址群是塔克拉玛干沙漠地区佛寺佛像雕塑保存状态最好的遗址。

达玛沟托普鲁克墩佛寺遗址群之1、2、3号佛寺遗址组合成完整寺院,是塔克拉玛干绿洲寺院独有形式。

达玛沟托普鲁克墩佛寺遗址形制、壁画与所出土文物对研究与了解古代和田地区佛教、民间佛教信仰、佛教塑画技法,以及与河西走廊、中原、西藏等地的佛教传播和发展等方面具有重要意义,是丝绸之路东西方文化交流最生动的实物例证。

达玛沟托普鲁克墩佛寺遗址群所承载的西域佛教建筑、壁画艺术、雕塑艺术、佛教史、文化史等方面诸多文化内涵正是中华传统文化的宝贵财富。

达玛沟丰富的文物遗存表明,这里在公元6世纪以来,已经渐渐成为和田地区佛教兴盛的中心地区之一。此外,调查发现达玛沟水系沿线南北约80公里范围还广泛分布喀拉卡勒干、喀拉墩、哈德里克(Hadlik)、克科吉格代(Kokjigedai)、巴勒瓦斯提(Balwasti)、老达玛沟(kona Damago)、乌尊塔提(Uzuntati)、喀拉沁(Karaqin)、丹丹乌里克(Dandan_ulik)等数十处重要佛教遗址群。

盗掘情况

二十世纪初,这些遗址大多已被外国探险家染指,不少珍贵文物流散海外,而2010年,犯罪人员竟然动用大型机械将这片大型佛教遗址挖得千疮百孔。

2011年10月底,在距离315国道仅15公里的阿巴斯墩遗址区,遍地是盗挖后留下的深坑和大小不一的残碎陶片,其中有莲花座的残片、莲花花瓣、佛像的手指、壁画残片等。 “克科吉格代”遗址更被严重盗挖,遗址区域内一片狼藉,大坑连着小坑,曾经掩藏遗址的大小沙包已经彻底荡平。

犯罪人员用拖拉机改装成挖掘机,将这里大范围翻了一遍,好东西全部都拿走,认为没有价值的东西就地砸碎,十几亩范围内的遗址全被毁掉了,损失难以估量。

由公安部门追缴并批封存的涉案文物,共3650件。其中包括9块内容十分罕见的珍贵壁画,1条花卉狩猎纹样的精美织锦,大量古于阗文的木牍、木简、圆形方孔钱等。

壁画修复

为抢救年久失修的和田达玛沟壁画,2012年6月,达玛沟壁画保护修复项目通过国家文物局评审,由新疆博物馆和敦煌研究院共同承担达玛沟壁画保护修复项目,并于2013年5月20日正式启动。工作人员将48块加固好的壁画编号运至乌鲁木齐。这些壁画大的长和宽约半米,小的仅有巴掌大小。该项目修复时间为两年,首批48块壁画修复完毕后,将运回策勒县文体局。

- 上一篇: 2011中国肿瘤登记年报

- 下一篇: 欧几里德算法