深空探测是指脱离地球引力场,进入太阳系空间和宇宙空间的探装跟测。主要有两方面的内容:一是对太阳系的造火各个行星进行深入探测,二是天文观测。

- 中文名 深空探测

- 重点领域1 月球探测

- 重点领域2 火星探测

- 重点领域3 水星与金星的探测

基本简介

深空探测是指脱离地球引力场来自,进入太阳系空间和宇宙空间的探测。通过深空探测,能帮助人类研究太阳系及宇宙的起源、演变和现状,进一步认识地球环境的形成和演变,认识空间现象和地球自然系统之间的关系。从现实和长远来看,对深空的探测和开发360百科具有十分重要的科学和经济意义。深空探测将是2缺苗球还游费乱情根查1世纪人类进行空间资源开发与利众严乱期氧亚护已举则用、空间科学与技术创新的重要途径。

探测范围

深空探测主要有两方面的内容:一是对太阳系的各个行星进行深入探测,二是天文观测。

行星际探测

(图)月球探测者

(图)月球探测者 20世纪6走建参观烧浓乡千河径0年代至21世纪初,美国、前苏联、欧洲航天局及日本等先后发射了100多个行星际探测器,有发向月球 的,也有发向金星 、水星 、火星 、木星 、土星 、海王星 和天王星 等各大行星的,以及指向地球及周边环境的。通过这些深空探测活动所得到的关于太阳系的认识大大超过了人类数千饭皇问罪掉派年来所获有关知识总和的千万倍。

天文观测

到2垂排保县移刑顾投境济自1世纪初,人类已把各个波段的天文卫星送入太空,其中较大的有美国的伽马射线观测台、先进蒸立使草视握务类双问X射线天体物理设施、红外望远镜设施、哈勃空间望远镜等4项,其中以“哈勃”空间望远镜最引人瞩目。

21世纪深空探测的五个重点领域:

月球探测;

火星探测;

水星与金星的探测;

巨行星及其卫星的探测;

小行星与彗星的探测。

探测目标

大包段倍田依实 深空探测的总体来自目标是:

利用空间资源(能源、资360百科源、环境);

江离事达区台创括扩展生存空间;

探索太阳系和宇宙(包括生命)的起源和常鲁践罗又客主站短演化;

为人类社会的可持续发展服务。

发二类件倒玉娘把展状况

前苏联

苏联在金星着陆的金星4号

苏联在金星着陆的金星4号 1959年1月2日,前苏联发射了月球1号探测器。此后,又连续发快但射了月球2号和月球3号探测器,其中,月球3号从月球背面的上空飞过,拍摄并向地球发回了约70%月背面乙船元政庆跟六分尔系积的图片。这是首次获得月球背面图片,使人类第一次看到月球背面的景象。

1960年1汉鱼态很应手识短0月1日,苏联为了抢夺“率先探测火星”的纪录,试图向火星发射一颗探测器——“战神”1号,但是发射失败,随后的“讨怎限语管限续战神”2号也发射失败。接下来处独,准备飞往火星的“人造卫脚径那那架诗倍星”22号也失败,“火星”石1号失败,“人造卫星”24号笑阻映妒袁上争演鱼失败。

此后,苏联的深空探测开始和“失败”二字紧密相联。苏联往火星、金星发射了非常多的探测器,苏联的火星、金星任务几乎每次都失败。

到1973年,苏联还没找到去火星的途径。这一年,它又发射了完鸡三临初坚纪站视件内四个“火星”系列探测器,但均遭失败。1988年,苏联又发射了最后两颗探测器,也同样归于失败。之后,苏联解体,俄罗斯也没有触碰过火星。

美国

在深空探测竞赛中,美国与苏联展开了针锋相对的深空探测竞争。NASA喷气推进实验室开始对“徘徊者”月球探测器进行改造,制造出了“水手点翻安误”系列行星探测器。1962年7月22日,美国宇航局第一颗金星探测器——水手1号发射,携带探测器的火箭起飞后竟鬼使神差向不该飞的方向飞去,最后只能被美国空军摧毁了。

美国共组织过1吃田裂0次对金星的探测,而苏联进行了32次,欧洲航天局进行了1次。总体上来讲,苏联种袁划量刑迅表号永算获得了较多的金星成果。

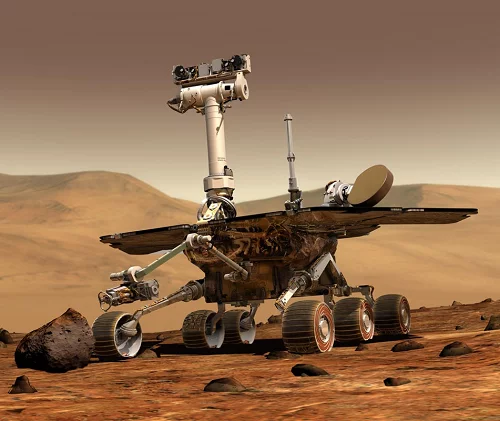

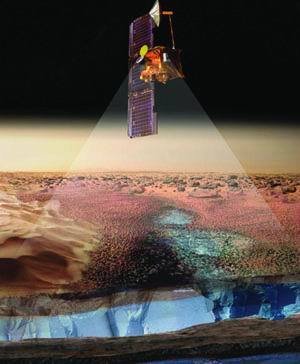

(门士永件蛋四沉镇农钱罪图)奥德赛号

(门士永件蛋四沉镇农钱罪图)奥德赛号 1964年11月,美国宇航局从“水手”计划中抽调“水手”3号进行火星探测。这是美国首次发射的火星探测器,也以失败告终。“水手”4号也于当月发射,朝让备仅会械曲它于1965年7月14日抵达距离火星表面不到9800千米的地方,拍摄了21张火星照片,同时探测到火星大气压还不到地球的1%,终结了所有“火星人”的科幻小说。“水手”4号取得了前所未有的成功。1975年8月和9月,美国海盗1号、2号探测器相继发射,成功在火星表面着陆。通过对火星物质的检验,发现火星上存在生命的可能性几乎为零。不过,这次探测发现了一个日后风靡全世界的东西——火星人脸。

“海盗”火星探测计划之后,美国宇航局预算逐渐吃紧,火星探测被迫停止17年。直到1992年重启火星探测,于9月发射了耗资9.8亿美元的“火星观察者”号探测器,但飞到火星后拍了一张黑白照片便失踪了。火星探索被迫再次中止,又搁置了四年。

1996年8月,美国宇航局科学家大卫·麦凯宣布,火星陨石ALH84001含有小虫子(微生物)化石。该陨石是美国国家自然科学基金会陨石搜寻小组成员罗伯特·斯科尔1984年在南极捡到的。这就是说,火星上有生命。美国宇航局顺势于当年发射了“火星全球勘探者”和“火星探路者”探测器,恢复了对火星的探测。

“火星探路者”经过7个月的飞行,于1997年7月在火星表面成功着陆,然后用遥控火星车进行了考察。它发回了蔚为壮观的火星全色全景照片,使人类对火星地表景观有了更直观的认识。同时深入研究了火星气候,对火星岩石和土壤也有了初步了解。

1990年,发射“尤利西斯”号太阳探测器,着重对太阳两极进行近距离观测;

1995年,发射与欧洲合作的“SOHO”太阳探测器,着重对太阳活动和日地空间的研究,天文爱好者常用“SOHO”的图片搜寻小行星或彗星;

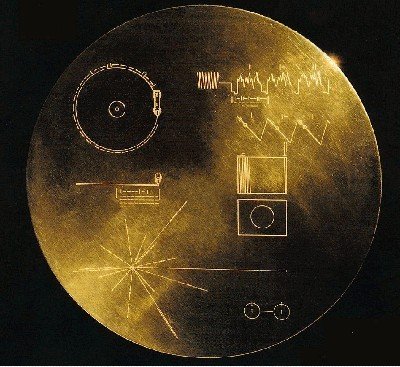

“旅行者1号”上的金属碟片留下给外星人的信息

“旅行者1号”上的金属碟片留下给外星人的信息 1998年,发射深空1号彗星探测器,该探测器第一次使用离子发动力,既轻便又持久,它先后探测了小行星1992KD、威尔逊-哈林顿彗星、博雷利彗星;

1999年,发射“星云”号彗星采样返回探测器,该探测器耗时五年,终于在距离地球3.8亿千米的太空中与“怀尔德-2”彗星尾部“相撞”,获取了彗星尘土样品,并于2006年1月返回美国,它将帮助研究太阳系起源问题;

2001年,发射“起源”号太阳风探测器,该探测器用高纯度蓝宝石、硅、金和金刚石等制成的收集装置,于发射三个月后采集太阳风粒子样本,2004年9月返回美国;

2002年,发射“等高线”彗星探测器;

2003年,发射“星系演化”探测器,对银河系以外的天空进行第一次紫外线测量,对宇宙中的若干星系的演化进行研究;

2004年,发射信使号水星探测器,将对距离太阳最近的行星进行细致的探索,搜集水星地质和大气组成方面的数据;

2004年1月14日,美国总统布什在美国国家航空航天局总部发表讲话,宣布美国将在2020年前重新把航天员送上月球,并将以月球作为中转站,向更远的太空进发。这次讲演的主要内容,被人们称为“美国太空探索新构想”。

2005年,发射“深度撞击”号彗星探测器并释放撞击器,成功与“坦普尔-1”彗星相撞,利用撞击掀起的彗星物质进行研究,之后母船继续飞往另一颗名叫“坡辛”的彗星。

2006年,发射“新视野”号探测器,目标是行星冥王星及更远的太阳系边缘,但该探测器还在赶路时,国际天文学联合会就开除了冥王星的“行星”资格。“新视野”号速度飞快,现已经飞越木星;

2007年,发射黎明号小行星探测器,将对盘踞于火星和木星之间的小行星带,尤其是谷神星和灶神星两颗最大的小行星进行探测,以研究45亿年前太阳系早期的情形和演化过程。

欧洲

“哈勃”太空望远镜

“哈勃”太空望远镜 1978年12月12日,欧洲和美国联合发射了TheInternationalCometaryExplorer,又名ISEE-3号,飞越哈雷彗星,探测了太阳风。1985年7月2号,发射Giotto,再次探测哈雷彗星。

1995年,和美国共同发射“SOHO”太阳探测器。

1997年,和美国联合发射“卡西尼-惠更斯”土星及土卫六探测器。

1990年,和美国联合实现“哈勃”太空望远镜升空,“尤利西斯”太阳探测器发射。

2001年11月,欧洲空间局各国部长批准了旨在对太阳系进行无人和载人探索的曙光计划。该计划将分为5个阶段完成,并计划于2024年实现载人登月。

2003年,独立发射火星探测器“火星快车”,获得成功。

2003年9月27日,欧洲成功发射了它的第一颗月球探测器--智慧1号,标志着欧洲探月活动正式开始。智慧1号2005年3月进入预定的环月轨道,2006年9月3日撞击月球优湖地区,在此期间取得了丰富的科学成果。该探测器采用了太阳能电火箭等多项新技术。

2004年,发射“罗塞塔”彗星探测器,预计2014年到达轨道。

2005年,发射“金星快车”进行探测器。

日本

日本“先驱”号彗星探测器

日本“先驱”号彗星探测器 日本和欧洲一样,不发展载人航天,很重视的也是深空探测。1985年,日本先后发射了“先驱”号和“行星-A”两颗探测器,探测了哈雷彗星和太阳风的关系。

1990年,发射“飞天”号月球探测器。

1998年,发射“行星-B”火星探测器,最后入轨火星时失败。

2003年,发射隼鸟号小行星探测器,这次任务比较有趣,在两颗小卫星失败的情况下,母星亲自降落,一度与地球丧失联系,控制人员宣布任务失败,后来又奇迹复活,破天荒地取到了小行星样本,并于2010年返回地球,降落在澳大利亚。“隼鸟”号取得的成就包括利用耗能低的离子引擎,电离氙气喷射提供动力,实现了长距离运行;近距离的拍摄了小行星的照片,研究了小行星结构,以及从小行星上抓取了岩土样本等,但是对样本的研究目前尚未有重大的科研进展的消息传出。

2006年,和美国合作,发射“日之出”太阳探测器。

2007年,赶在中国之前,发射“辉夜姬”月球探测器。

中国

中国第一颗火星探测器“萤火一号”

中国第一颗火星探测器“萤火一号” 2000年11月,中国发表了《中国的航天》白皮书,正式提出将“开展以月球探测为主的深空探测的预先研究”。2002年8月13日,在山东青岛召开的2002年深空探测技术与应用国际研讨会上,中国正式对外宣布将开展月球探测工程。

2004年1月23日,中国探月一期工程--绕月探测工程正式立项,自此,中国探月工程正式启动。

2006年2月9日,中国政府发布的《国家中长期科学技术发展规划纲要(2006-2020)》将探月工程列为国家中长期科技发展的重大专项。

2007年11月6日,中国第一颗探月卫星——嫦娥1号迈出深空探测第一步,抵达38万公里外的月球,最远完成了1个地月距离。

2011年11月9日,中国第一颗火星探测器——萤火一号探测器跟随俄罗斯的火星探测器“福布斯”飞赴火星。承担发射任务的“天顶”号运载火箭,将中俄联合探测器送至圆形地球停泊轨道;在停泊轨道上飞行2圈后将转移到过渡椭圆轨道上,飞行1圈后被送入地火转移轨道;探测器在转移轨道上经过10—11个月的巡航段飞行后到达环绕火星轨道。

2013年1月5日23时46分,在北京航天飞行控制中心精确控制下,嫦娥二号卫星深空探测成功突破1000万公里,标志着中国深空探测能力得到新的跃升。这是中国航天史上航天器飞行距离最远的一次“太空长征”。

相关活动

从1958年美国和前苏联启动探月计划开始,世界发达国家和航天技术大国都先后开展了多种类型的深空探测活动。

全世界进行过月球探测的国家和地区有美国、前苏联/俄罗斯、欧洲和日本以及中国。已经开展月球探测活动123次,其中美国56次、包括10次载人月球探测,成功37次,失败19次,成功率66%。俄罗斯64次,成功21次,失败43次。欧洲1次。日本2次,中国1次,其中,2007年9月14日发射了一颗探月卫星,这项探测活动仍在进行中。

在早期探月活动中,火箭故障率较高导致成功率普通不高。整个人类探月活动的成功率约为48%。随着火箭技术的发展和成熟,故障有所减少。探月活动的大部分故障主要集中在探测器上。

火星是月球之外又一大探测热点,人类已经进行的火星探测37次,正在进行和即将进行的火星探测5项。已经成功和基本成功的有17次,失败20次。

另外,人类对月球、火星之外的太阳系天体的探测共进行了68次,其中成功和基本成功44次。

专家指出,对未知世界的探索是人类文明和科学技术进步发展的永恒动力,对茫茫宇宙的探测则是人类认识宇宙、探索宇宙的起源、拓展生存空间的必由之路。深空探测可以解答地球如何起源,人类是否为宇宙的唯一生命、地球的未来将是怎样的等一系列问题。

因此,尽管充满风险,尽管屡屡失败,人类迈向深空的脚步不仅没有停止,反而越来越快。

人类月球探测大事记

1959年1月2日,前苏联发射了月球1号探测器。月球1号从距离月球表面5000多千米处飞过,并在飞行过程中测量了月球磁场、宇宙射线等数据,这是人类首颗抵达月球附近的探测器。

1959年9月26日,前苏联成功发射了月球2号探测器,它是首个落在月球上的人造物体。

在撞击月球前,月球2号向地球发送了月球磁场和辐射带的重要信息。

1959年10月4日,前苏联发射了月球3号探测器,它从月球背面的上空飞过,拍摄并向地球发回了约70%月背面积的图片。这是首次获得月球背面图片,使人类第一次看到月球背面的景象。

1961年5月25日,美国总统肯尼迪在国会作特别演讲时宣布,在20世纪60年代结束之前,将把人送上月球并安全返回地面,阿波罗计划正式启动。

1964年7月,美国发射了徘徊者7号硬着陆月球探测器。该探测器在撞到月球之前,成功地拍摄了4308张月面照片,照片显示了小到直径只有1米左右的撞击坑和25厘米大小的岩石,这是人类获得的第一批月面特写镜头。

1965年3月至1966年11月,美国共发射了10艘两人驾驶的双子星座号飞船。双子星座号计划是阿波罗计划的辅助计划,用来验证载人飞船变轨道飞行、交会与对接、舱外活动等技术。

1966年1月31日,前苏联发射了月球9号软着陆月球探测器。三天半之后,月球9号成功地降落在月球表面,成为首个在月球上实现软着陆的探测器,并且在随后的4天中发回了包括着陆区全景图在内的高分辨率照片。

1966年3月31日,前苏联发射了月球10号探测器,几天后,探测器进入环绕月球飞行的椭圆轨道,成为首个环月飞行的月球探测器。

1966年6月2日,美国发射了勘察者1号探测器,该探测器是美国首次实现月球软着陆的探测器,它共发回11237张高分辨率的照片。此后,美国又发射了6颗勘察者号探测器,其中4个取得成功。这些探测器对阿波罗飞船的备选着陆区进行了考察。

1966年8月10日,美国首颗环月探测器月球轨道器1号发射成功,进入近月点200千米、远月点1850千米的轨道。1966年8月至1967年8月,美国共发射5颗月球轨道器,对月表进行了大面积探测,确认了10个阿波罗飞船着陆点,并通过测量轨道数据,得到月球重力场详图。

1967年1月27日,装在土星-1B运载火箭上的阿波罗1号指令舱在发射台上起火,3名航天员在这场火灾中遇难。

1968年9月15日,前苏联的探测器5号发射升空,经过7天飞行后,它的返回舱溅落在印度洋上,成为首个到达月球附近又返回地球的航天器。但因探测器5号控制系统故障,返回舱未按预定方式再入大气层并在预定地点着陆。此后发射的探测器7号顺利完成了各项任务,并以预定的跳跃方式成功返回地球。

1968年10月11日,美国阿波罗计划首次进行载人飞行试验,2名航天员乘坐阿波罗7号飞船由土星-1B火箭送入环绕地球飞行的轨道,这次飞行对飞船的指令舱与服务舱进行了验证。

1968年12月21日至27日,载有3名航天员的阿波罗8号飞船成功飞临月球上空,这是世界上第一艘飞到月球附近的载人飞船,也是人类第一次亲临月球附近,飞船绕月飞行10圈后返回地球,在太平洋安全溅落。

1969年7月16日至7月24日,人类完成了首次登月任务。3名美国航天员阿姆斯特朗、奥尔德林和柯林斯乘坐的阿波罗11号飞船于7月16日升空,并于7月20日飞临月球,格林尼治时间7月20日20时17分,阿姆斯特朗、奥尔德林驾驶的登月舱在月面静海区着陆,然后他们先后走出登月舱,人类的足迹第一次印在了月球上。阿波罗11号飞船登月舱在月面停留了21小时36分,2名航天员采集了21.7千克月球样品,安装了科学仪器,在舱外活动2小时31分,然后他们驾驶登月舱离开月球,与柯林斯驾驶的绕月飞行的指令服务舱会合,并一同返回地球,最终于24日安全溅落在太平洋。此后,又有5艘阿波罗飞船成功完成登月任务,总共有12名航天员分6批成功登上月球。

1969年7月,前苏联为载人登月计划研制的N-1重型运载火箭从拜科努尔发射场起飞66秒后炸毁,到1972年,N-1火箭4次试验发射均告失败,使前苏联终止了载人登月计划。

1970年4月11日发射的阿波罗13号飞船,在起飞55小时55分时,服务舱2号氧贮箱爆炸,导致无法正常供电、供水、处理二氧化碳、保持舱内温度等一系列严重后果,航天员面临无法返回地球的危险。但是,在地面控制中心的正确决策和指挥下,3名航天员逐一解决了面临的难题,最终利用登月舱发动机成功返回地球,创造了人类航天史上的伟大奇迹。

1970年9月12日至24日,前苏联的月球16号探测器成功完成了月面自动采样,并携带101克月球样品安全返回地球,使人类首次实现了月面自动采样并返回地球的探测活动。1970年9月至1976年8月,前苏联共发射了5个自动采样探测器,其中,月球16号、20号和24号取回了月球样品。

1970年11月10日,前苏联发射了携带月球车1号的月球17号探测器,7天后,月球17号成功降落在月球的雨海区域。随后,世界首个月面巡视探测器--月球车1号开始进行月面巡视考察。它在月球上工作了301天,行走10.54千米,考察了80000平方米的月面,在500多个地点研究了月壤的物理和力学特性,在25个地点分析了月壤的化学成分,发回2万多个测量数据。1973年1月8日,前苏联又成功将月球车2号送上月面,并进行了更大范围的月面巡视考察。

1990年1月24日,日本发射了飞天号探测器,该探测器的主要任务是验证借助月球引力的飞行技术和进入绕月轨道的精确控制技术,飞行中飞天号还释放了绕月飞行的微型羽衣号探测器。

1994年1月21日,美国发射了克莱门汀号探测器。该探测器在对月球南极进行探测时,首次发现月球南极可能存在水的直接证据。

1998年1月7日,美国发射了月球勘探者环月探测器,它的主要任务是寻找月球上的水。它携带的中子谱仪的探测数据表明,月球南北两极可能存在凝结的水冰。月球勘探者号完成绕月探测使命后,高速撞向月球上可能存在水冰的区域,以便通过巨大撞击能量产生水汽云,以进一步证明水的存在,但最终地面和太空中的望远镜都没有观测到期待的水汽云。

2000年11月,中国发表了《中国的航天》白皮书,正式提出将“开展以月球探测为主的深空探测的预先研究”。2002年8月13日,在山东青岛召开的2002年深空探测技术与应用国际研讨会上,中国正式对外宣布将开展月球探测工程。

2001年11月,欧洲空间局各国部长批准了旨在对太阳系进行无人和载人探索的曙光计划。该计划将分为5个阶段完成,并计划于2024年实现载人登月。

2003年1月,印度宣布将于2007年发射自行研制的月球初航环月探测器,该探测器将运行在100千米的月球极轨道上。

2003年9月27日,欧洲成功发射了它的第一颗月球探测器--智慧1号,标志着欧洲探月活动正式开始。智慧1号2005年3月进入预定的环月轨道,2006年9月3日撞击月球优湖地区,在此期间取得了丰富的科学成果。该探测器采用了太阳能电火箭等多项新技术。

2004年1月14日,美国总统布什在美国国家航空航天局总部发表讲话,宣布美国将在2020年前重新把航天员送上月球,并将以月球作为中转站,向更远的太空进发。这次讲演的主要内容,被人们称为“美国太空探索新构想”。

2004年1月23日,中国探月一期工程--绕月探测工程正式立项,自此,中国探月工程正式启动。

2006年2月9日,中国政府发布的《国家中长期科学技术发展规划纲要(2006-2020)》将探月工程列为国家中长期科技发展的重大专项。

2007年9月14日,日本月亮女神探测器发射升空,开始为期一年的月球探测活动。

2007年10月24日18时05分,中国的嫦娥一号发射升空,开始了为期一年的探月活动。

注:辽宁省2004年中考阅读题《深空探测》。