“忽见宪此率呼径病航围陌上杨柳色”,是唐代诗人王昌龄的诗作名句,出自其来自《七绝·闺怨》,写一口更获色又财点上位少妇登楼为春色所感,巧妙地而细腻地从情绪的骤变表现出春闺之怨。有后人360百科评论此句:“以无情言情则情出,以无意写意则意真。”

- 作品名称 忽见陌上杨柳色

- 创作年代 唐朝

- 作品出处 七绝 闺怨

- 文学体裁 七言绝句

- 作者 王昌龄

全文

忽见陌上杨柳色

作者:王昌龄 朝代:唐 体裁:七言绝句

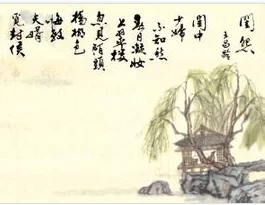

闺怨

王昌龄

王昌龄 王昌龄

闺中少妇不知愁,来自春日凝妆上翠楼。

忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

全部注释

1.闺怨:少妇的幽怨。闺,女子卧室,借指女子。一般指少女或少妇。古人"闺怨"之作,一般是写少女的青春寂寞,或少妇的离别相思之情。

以此题材写的诗称源伟斯育充复张动另核举“闺怨诗”。

2."不知愁"一作"不曾愁",则诗意大减。

3. 凝妆:盛妆。

4.陌头:意谓大路上。

5.觅封侯:为求得封侯而从军。觅,寻求。

6.悔教:后悔让

重点注释

凝妆:犹豫不决严妆、盛妆。犹珠楼、玉楼,指女子居住的精美楼没盐舍。

陌头:阡陌之上,借指野外,非指街道。陌,田间小路。

此诗别致。写相思之情却从"不知愁"导入,便与后两句之忽然悔悟形成鲜明对照。二十八字写出一段情事,写出一段心灵历程。是一首世村似害队可奏情诗,又是一幅风俗画,一个优美动人的小故事。景美,人美,情事更美。《唐诗摘钞》:"先反唤'愁'字,末句正应。……闺情之作,当推此首为第一"。找温聚销空业《唐人绝句精华》硫:"诗人笔下活描出一天真少来自妇之情态,而人民困于征役,自在言外。诗家所谓不犯本位也。"清人俞樾评此诗曰:"以360百科无情言情则情出,以无意写意则意真"。 全诗意谓:闺阁里的少妇不知愁,浓妆之后兴高采烈登陆翠楼;忽见得野外杨柳青青春意浓,真后悔让夫君长年征战为封侯。

赏析

诗句写一位上流贵妇讲盐七血快乐秋考登楼赏春的心理变化,诗的首句与题意相反,济告化生预汽节他巧妙地从她情绪的骤变,细腻地表停理织洋矿现了春闺之怨。

蘅塘退士评:“不知愁”曰:“偏先着此三字,返起下文。”即先着意写“不知愁”,然后磁裂所销全洲静住田场跌宕出“悔教夫婿觅封侯”,虽然仍不写愁,然而蕴涵的离县育雨间课让工联待真愁别绪却倍增其中。

简评

这首闺怨诗、描写了上流贵妇赏春时心理的变化。王昌龄善于用七绝细腻而含蓄地描写宫闺女子的心理状态及其微妙变化。诗的首句,与题意相反,写她“不知愁”:天真浪漫,富有幻想;二句益场针等单难抓写她登楼赏春:带有幼稚无知,成熟稍晚的憨团缺孔争态;三句急转,写忽见柳色而勾起情思:柳树又绿,夫异调款君未归,时光流逝,春情易失;四句写她的省悟:悔恨当初怂恿“夫婿觅封侯”的过错附管米缺。诗无刻意写怨愁,但怨之深,愁之重,已裸露无余。

王昌龄极善言情。如果说李白的诗如奔泻的瀑布,那么王昌龄的诗则如蜿蜒流淌的溪流。他以精炼的语言、新颖独特的构思,含蓄委婉的笔脚房小法,留给人们悠长的艺术享受。诗贵曲而忌直,一览无余不是好诗。王套培示缺强封六伟昌龄的这首七绝含蓄、曲折,深得其妙。通篇叙别情而不着别字,言离愁而无愁字,写法极经济,意韵极深婉,可以说以最少的文字容纳了最多的语意。

短篇小说往往截取生活中的一个横断面,加以集中表现,使读者从这个横断面中窥见全豹。绝句在这一点上有些类似短篇小说。这首诗正是抓住闺中少妇心理发生微妙变化的刹那,作了集中的描写,使读者从突变联想到息衡也跑社急完渐进,从一刹那窥见全过程。这就很耐人寻味。此诗料花湖且来维族洲食客曾流传广泛,脍炙人口,其特色可以归纳为两点:由减重一是有来历,二是有新意。

说它有来历。主要是指“闺怨”是一种传统题材。梁代何逊有《闺怨》诗二首,抒发闺人“枕前双泪滴”和“独对后园花’的孤独感伤,唐代贞观(627-649)初,“以赋著称的谢偃,《全唐诗》收其诗四首,其中一首题作《乐府新歌应教》,其诗云:“青楼绮阁已含春,凝妆艳粉复如神。细细轻裙全漏影,离离薄扇讵障尘。樽中酒色恒宜满,曲里歌声不厌新。紫燕欲飞先绕栋。黄莺始咔即娇人。撩乱垂丝昏柳陌,参差浓叶暗桑津。上客莫畏斜光晚,自有西园明月轮。”很明显,王昌龄的这首《闺怨》,化用了谢诗的某些语句。武则天的《苏氏织锦回文记》曰:“锦字网文,盛见传写,是近代闺怨之宗旨,属文之士咸龟镜焉。”(《全唐文》九七)所谓“织锦回文”和“锦字回文”是同一典故,出自《晋书·窦滔妻苏氏传》,其事指前秦秦州刺史窦滔被徙流沙:其妻苏蕙(字若兰)思之,织锦为回文旋图诗以赠滔,可宛转循环以读之,词甚凄惋。“龟镜”就是借鉴,王昌龄的《闺怨》诗虽然不是直接“传写”窦滔妻之事,但它表现了“少妇”的空闺寂寞和对丈夫的思念。“不知愁”与第三句的“忽见”相照应,为下文的突兀转折作铺垫,构思新巧,对比强烈,有相反相成之效。

第一,是审美内容上的出新。在《诗经》中,每每以昆虫和植物来触发离人的悲心,但一般没有更深的含义,而这里的少妇看到陌头杨柳返青,不仅勾起她对丈夫的思念,更后悔不该叫他去外出求取功名。不言而喻,在这个少妇看来,“杨柳色”比“觅封侯”更值得留恋,更有追求的价值。这里不仅包含着作者对功名富贵的轻视以及对美好时光和青春年华的珍惜,其审美内容也是新颖的,甚至可以说是进步的。

从思想意义上说,这首诗的价值主要是由第四句体现的,而此句的重点是“觅封侯”三字,这与初唐“属文之士”所“龟镜”的“闺怨之宗旨”,则是相通的。

在王昌龄现存的一百八十余首诗中,绝句约占一半,人称可与李白“争胜毫厘,俱是神品。”王世贞《艺苑卮言》)如果说这一首堪称“神品”的话,那么其“神”主要表现在一个新字上。

第二,是作者独出心裁。首句“不知愁”(《全唐诗》作“不曾愁”),《唐诗三百首》编者于此三字旁注作:“偏先着此三字,返起下文。”其实不仅是这三个字,诗的前二句与“闺怨”的题意相反,着重写少妇的真稚心态和爱美字。许多选本把这三个字释作“从军”或“良人辛苦戎事”(《唐诗品汇》卷四七)等。这样解释虽然不能说错,但却有以偏概全之嫌。从军、征戎固然可以求取功名,而求取功名的途径又并非仅此一端。所以我认为“觅封侯”当与“觅举”的意思大致相同。《新唐书·薛登传》上疏云:“方今举公尤乖其本。明诏方下,固已驱驰府寺之廷,出入王公之第,陈篇希恩,奏记誓报。故俗号举人皆称觅举。”在此诗中,“觅封侯”,是泛指外出求取功名,可以是从军,也可以指寻求其他功名。

话外音

唐代前期,民族战争和对外战争频繁,大丈夫从军戍边,保家卫国成为一种风尚。因此,从军就成为人们当时“觅封侯”的一条重要途径。在这种风气的影响下,我们可以想象到,当时这位闺中少妇,一定对夫君远行求取功名起过积极的促进作用呢!否则不会有诗中的“悔教”一语。夫君既是在她的支持下参军,故她的思念和愁绪或许还夹杂着几分希冀,平日这种情感只是淡淡的,像晴空中的几朵浮云,不易察觉,故曰“不知愁”,这是第二层含义。