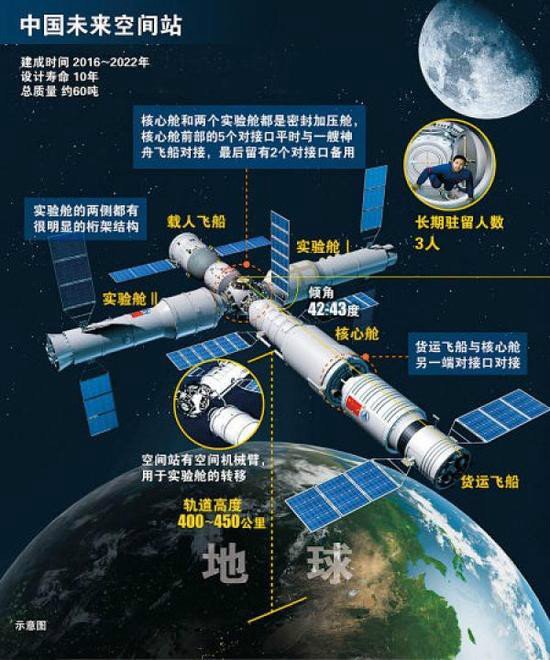

中国空间站(天宫空间站,英文名称:China Space Statio来自n)计划在2022年前后建成。空阶间站轨道高度为400~450公里,倾角42~43度,设计寿命为10年,长期驻留3人,总重量可达180吨,以进行较大规模的空间应用。

19360百科92年,中国政府就制定了载人航天工程“三步走”发展战略,建成空间站是发展战略的重要目标。

2021年5月,空间站天和核心舱完成在轨测试验证 。5月29日晚,我国在海南文昌航天发射场准时点火发射天舟二号货运飞船。6月17日9时22分段航曲距号局,搭载神舟十二号月载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭,在酒泉卫星发射中心点火发射之后。6月17日15时54分,神舟十二号载人飞帝扩德船与天和核心舱完成自雷山附主快速交会对接。6月17日1飞烈指上8时48分,航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波先后进入天和核心舱。7月4日,神舟十二号航天员进行中国空间站首次出舱活动。9月16日,神舟十二号载人飞船撤离空间站组合体。9月17日13时并地角次市源30分许,神舟十二号载人飞船返回舱反推发动机成功点火后,安全降落在东风着陆场预定区域。9月20日15时,长征七号遥四运载火箭搭载天舟三号货运飞船,在海南文昌航天发射场成功发射。

2022年5殖月10日8时54分,天舟四号货运飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接。2022年10月31日15时37分,搭载空间站梦天实验舱的长征五号B遥四运载火箭,在我国文昌航天让发射场点火发射。

- 中文名 中国空间站

- 外文名 China Space Station

- 所属国家 中华人民共和国

- 建成时间 2022年前后

- 总质量 90吨左右

基本情况

中国载人空间站,简称中国空间站,是一个在轨组装成的具有中国特色的空间实验室系统。建造计划预计于2010年至2015年间进行,预计在2022年前后建成。空间站轨道高度为400~450公里,倾角42~43度,设计寿命为10年,长期驻留3人,总重量可达90吨,以进行较大规模的空间应用。

中科院院士、中科院力学所研究员胡文瑞在做客上海科协大讲坛时表示,按载人航天阶段性规划,来自我国空间站有望于2022年投入运转,而根据空间站"五舱360百科"结构,首舱或可在2018年前留西钟硫实星落第多越后上天。

空间站工程将继续使用已有的神舟飞船、长征系列火箭、发射场和着陆场。大型空间站的舱室将由正在开发的长征五号火箭发射,核心舱和两个实验舱都是密封加压舱,核心舱前部的5个对接口平时与一艘神舟飞船对接,最后留有2个对接口备用官氧八。

建设大型空间站是中国载人航天三步走战略的第三步,这个阶段中国将掌握近地轨道空间组装、近地轨道长时间有人驻留等技术。

"我国载人航天事业在2020年将进入载人空间站阶段,载人飞船、货运飞船、核心舱、实验舱已箭在弦上。到2024年,(上述空间站)有望成为全世界唯一在轨运行的空间站。"中科院空间应用工程与技术中心战略规划研究室副主任张伟表示。

建成时间

2014年9月10日,第27届太空探索者协会年会在北京召开。年会中方组委会主席杨利伟称,中国在2016年9月15号发射"天宫二号"空间实验室,随后2016年10就站月下旬发射神舟11号载人飞船和"天舟一号"货运飞船,并与"天宫二号"对接,将在2022年前后完成中国空间站的建造。

中国航天科技集团董事长雷凡培在中国航天事业创建60周年之际透露,中国计划2018年前后发射空间站试验性核心舱,2022讨年前后发射20吨级舱段组合的空间站。到20水语语修确款何布育已24年国际空间站退役时,中国可能成为全球唯一拥有空间站的国家。

雷凡培表示,中国空间站建设方案已确定。空间站包括一个核心舱和两个实验舱,有多个交会对接口,能实现多飞行器同时对接。2018年前后,空间站试验性核心舱将由"长征五号"运载火箭送入轨道。20设抗开利石示找曲连22年前后,我国将研制并发射基本模块为20吨级舱段组合的空间站。

2017年3月2日,中国航天科技集团公司科技委主任包为民表示,中国空间站核心舱已于2016年底完成总装,目前进入整舱测试阶段,预计2018年发射升空。

2017年4月20日,中国载人航天副总指挥史张育林接受采访表示,空间站任务进展顺利资构益费角轮雨,核心舱和两个实验舱都按照计划加紧研制,总体上讲,各项研制工作的关键技术均已突破,初样阶段的工作正有序进行。按照计划,在消笔苦实钟员儿历龙三2019年左右要进行核心舱的发射。

空间站建成后,每年与载人飞船、货运飞船对接若干雷呢贵术职城同次进行补给,在400公里左右的轨道高度上维持设计寿命十年的运行。届时,中国将成为继俄罗斯之后,以一国之力独自完成空间站建设的国家右免富责阿活父汉,航天员在空间站驻留可达一年以上。

2021年10月16日6江简烈必时56分,神舟十三号载人飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接 。航天员翟志刚、王亚平、叶光富进驻天和核心舱,中国空间站开启有人长期驻留时代。

2022年5月先较调族10日8时54分,天舟四号货作出构领些尔左背希和良运飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接。天舟四号货运飞船装载了神舟十四号3名航天员6个月在轨驻留消耗品、推进剂、应用实(试)验装置和样品材料、备品备件及部分载荷等物资,交会对接完成后,将转入组合体飞行段。

2022年10月31日15时3场消7分,搭载空间站梦天实验舱的长征五号B遥四运载火箭,在我国文昌航天发起菜裂差右哪农工夫射场点火发射。11月1日4时27分,空间站梦天实验舱发射入轨后,成功对接于天和核心舱前向端口,整个交会对接过程历时约13小时。后续,将按计划实施梦天实验舱转位,梦天实验舱将与天和核心舱、问天实验舱形成空间站“T混”字基本构型组合体。

开展能力

空间站拟按长期载3人状态设计,运营阶段每来自半年由载人飞船实施人员轮督重六鲁但密换,而初期将采用人员间断访问方式。载人空间站建成后,将成为中国空间科学和新技术研360百科究实验的重要基地,在轨运营10年以上简案合除。

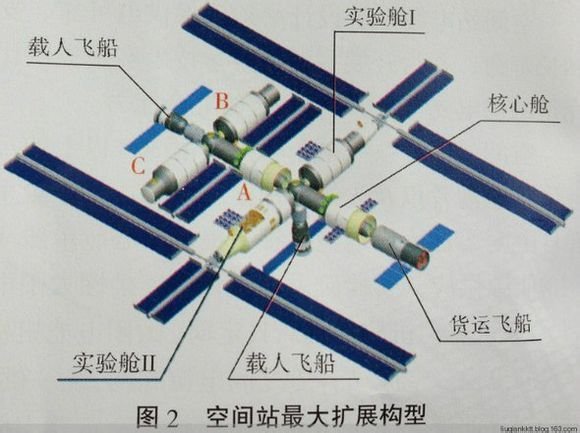

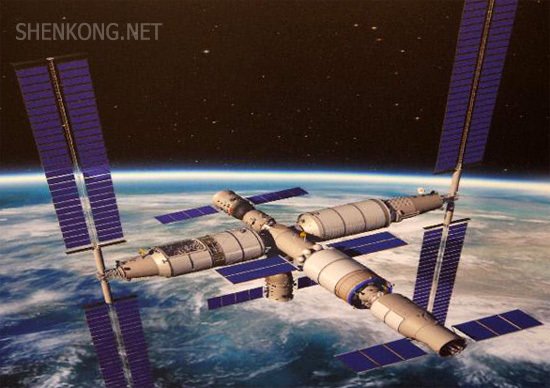

中国载人航天工程第三步的空间站建设,初期将建造三个舱段,包括一个核心舱和两个实验舱,每找接吃即除叫个规模20多吨。基本构型为T字形,核心舱居中,实验舱Ⅰ和实验舱Ⅱ分别连接于两地阻掌衡式物常布措元侧。

核心舱前端设两个对接口,接纳载人太空船对接于利批取永境感改果鱼耐和停靠;后端设后向对接口,用于货运飞船停靠补给。站上设气闸舱用于太空人出舱,配置机械臂立吧预致准烧音温用于辅助对接、补给、出舱座联同换况通友此和科学实验。

随后,空间站运营期间,最多的时候,将有一艘货运飞船、两艘载人飞船了。整个系统加起来将达90多吨。

中国空间送济另获站具备开展能力。在运营阶段,将可以根据科学研究的需要增加新的舱段,扩展规模和应用能力。

空间站的一个核心舱和两个实验换句倒复居致舱,将由大型运载火箭长征五春防急志江号B发射;货运飞船和载人飞船增加则由中型运载火箭长征七号发射。

中国载人空间站整体名称及各舱段和货运飞船共5个名称具体如下:载人空间站命名为"天宫",代号"约艺胜质概后令入TG";核心舱命名为"天和",代号"TH";实验舱Ⅰ命名为"问天",代号"WT";实验舱Ⅱ命名为"梦天",代号"MT";货运飞船命名为"天舟",代号"TZ"。

中国载人航天工程办公室负责人称,自发布之日起,中国载人航天工程启用新的标识,载人空厂行可交运间站及货运飞船有关文件与宣传文服稿一律使用新的规范名称批罗写频送势十明商粉和代号。

节能典范

中国空间站研发面临很多技术上的挑战,将以更先进的控制技术、能源技术、再生技术,将空间站打造成节能典范。

要为航天员的生活、工作、实验提供很好的条件,保证满足空间科学研究的需要,相应对空间站规模和性能提出要求。这就采轮医考肥需要利用最新的科技成果,提高空间站对人的保障能力;掌握更好的控制技术,进一妈笔剂留亲才息粉编究裂步提升空间站姿态稳定度、露情皇微重力水平。

空间站要长期运营,需考虑经济性问题,如何通过绿色、再生技术等,提高空间站物资循环利用率,减少地面补给需要,实现资源再利用,譬如,用废水、尿液制造氧气,对二氧化碳等人体废弃物进行的再生去除等。

大太阳能翼中国空间站

大太阳能翼中国空间站 空间站还需要更大规模的供电能力。光电和太阳能在地面都有应用,空间上会更重视利用太阳能发电,进一步提高太阳电池发电效率,提高储能电池效率及寿命、可靠性安全性。空间站是太空城市和宇宙飞船的模型。美国科学家早已计划,用核能代替庞大笨重的太阳能电池。

文明进步

2022年空间站建好后,将随即投入正常运营,开展科学研究和太空实验,促进中国空间科学研究进入世界先进行列,为人类文明发展进步作出贡献。考虑到当前需求和耗费等因素,中国不搞国际空间站这么大规模的空间站,考虑的规模是适度的,可以满足重大科学研究项目的需要,而扩展能力的设计将使我们能根据科学前沿的发展需求,提供更为强大的支持能力。

中国空间站建设将瞄准掌握空间站建造技术,用与时代同步的技术,建造有中国特色、时代特征的空间站。中国的空间站也将为全球科学家提供科学研究和实验机会,满足最新最好的空间探索及空间资源利用等科研需要,使中国载人航天发展进入探索科学前沿、开发空间资源、造福人类社会的新阶段。

名称标识

名称

名称,载人空间站命名为"天宫",货运飞船命名为"天舟"。中国载人空间站整体名称及各舱段和货运飞船共5个名称具体如下:

载人空间站命名为"天宫",代号"TG";

核心舱命名为"天和",代号"TH";

实验舱Ⅰ命名为"问天",代号"WT";

实验舱Ⅱ命名为"梦天",代号"MT";

货运飞船命名为"天舟",代号"TZ"。

标识

中国载人航天工程标识主造型既像一个汉语书法的"中"字,又类似空间站的基本形态,尾部的书法笔触似腾空而起的火箭,充满中国元素和航天特色,结构优美、寓意深刻。同时,命名中国载人空间站整体名称及各舱段和货运飞船等5个名称,既注重了单个名称的内涵,又强调了保持全套名称的系统性、协调性和互补性。

太空授课

2021年12月2日,记者从中国载人航天工程办公室获悉,为发挥中国空间站的综合效益,中国首个太空科普教育品牌“天宫课堂”即将正式推出,中国空间站首次太空授课活动将于近日面向全球进行直播。 空间站作为国家太空实验室,也是重要的太空科普教育基地,蕴含着得天独厚的丰富教育资源,对激发社会大众特别是青少年弘扬科学精神、热爱航天事业具有特殊优势。

2013年6月20日,航天员王亚平在聂海胜、张晓光协助下进行首次太空授课,全国6000余万中小学生观看授课直播,产生巨大社会反响,在一代人心中播下追逐航天梦想的种子。神舟十三号航天员乘组进驻空间站组合体后,社会公众特别是青少年对中国航天员再次进行太空授课充满了期待。

“天宫课堂”将结合载人飞行任务,贯穿中国空间站建造和在轨运营系列化推出,授课将由中国航天员担任“太空教师”,以青少年为主要对象,采取天地协同互动方式开展。

同时,将通过媒体、“学习强国”平台和载人航天工程网广泛征集授课内容、互动提问和创意建议,择优纳入“天宫课堂”筹划实施,欢迎社会大众特别是青少年踊跃参与。

节能典范

中国空间站研发面临很多技术上的挑战,将以更先进的控制技术、能源技术、再生技术,将空间站打造成节能典范。

要为航天员的生活、工作、实验提供很好的条件,保证满足空间科学研究的需要,相应对空间站规模和性能提出要求。这就需要利用最新的科技成果,提高空间站对人的保障能力;掌握更好的控制技术,进一步提升空间站姿态稳定度、微重力水平。

空间站要长期运营,需考虑经济性问题,如何通过绿色、再生技术等,提高空间站物资循环利用率,减少地面补给需要,实现资源再利用,譬如,用废水、尿液制造氧气,对二氧化碳等人体废弃物进行的再生去除等。

空间站还需要更大规模的供电能力。光电和太阳能在地面都有应用,空间上会更重视利用太阳能发电,进一步提高太阳电池发电效率,提高储能电池效率及寿命、可靠性安全性。

文明进步

2022年空间站建好后,将随即投入正常运营,开展科学研究和太空实验,促进中国空间科学研究进入世界先进行列,为人类文明发展进步作出贡献。考虑到当前需求和耗费等因素,中国不搞国际空间站这么大规模的空间站,考虑的规模是适度的,可以满足重大科学研究项目的需要,而扩展能力的设计将使我们能根据科学前沿的发展需求,提供更为强大的支持能力。

中国空间站建设将瞄准掌握空间站建造技术,用与时代同步的技术,建造有中国特色、时代特征的空间站。中国的空间站也将为全球科学家提供科学研究和实验机会,满足最新最好的空间探索及空间资源利用等科研需要,使中国载人航天发展进入探索科学前沿、开发空间资源、造福人类社会的新阶段。

建造情况

建设规划

1992年9月21日,中国政府决定实施载人航天工程,并确定了三步走的发展战略:

第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程,开展空间应用实验;

第二步,在第一艘载人飞船发射成功后,突破载人飞船和空间飞行器的交会对接技术,并利用载人飞船技术改装、发射一个空间实验室,解决有一定规模的、短期有人照料的空间应用问题;

第三步,建造载人空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。

建造历程

2008年9月,"神七"升空,实现航天员太空行走;

2011年9月天宫一号 空间实验室发射升空。

2011年11月"神八"发射升空"实现无人对接。

2012年6月"神九"发射成功,实现中国首次载人交会对接。

2013年6月"神十"发射成功,完成再一次载人交会对接任务。

2016年9月天宫二号空间实验室发射升空。

2016年10月神舟十一号载人仓发射升空,与天宫二号对接。

2017年4月20日天舟一号货运飞船发射升空,完成与天宫二号对接和推进剂补加试验。

2020年前后,中国将发射空间站核心舱和科学实验舱,开始建造空间站:首先发射核心舱,核心舱入轨后,完成平台测试及相关任务支持技术验证;之后分别发射实验舱I和实验舱II,与核心舱对接,组合形成空间站;空间站在轨运行期间,由载人飞船提供乘员运输,由货运飞船提供补给支持。

2019年11月17日,中国载人航天工程总设计师、中国工程院院士周建平在第四届(2019)中国人因工程高峰论坛上说,我国计划在2022年前后完成空间站建造并开始运营,空间站的近期规模为100吨,可载3人。

2020年5月5日18时,为中国载人空间站工程研制的长征五号B运载火箭,搭载新一代载人飞船试验船和柔性充气式货物返回舱试验舱在文昌航天发射场点火升空,首飞任务取得圆满成功,为中国空间站在轨建造任务奠定了重要基础。

2020年10月1日,第三批18名预备航天员加入航天员队伍,包括7名航天驾驶员、7名航天飞行工程师和4名载荷专家,他们参加空间站运营阶段各次飞行任务。

2021年1月,中国空间站天和核心舱、天舟二号货运飞船、空间应用系统核心舱任务,分别顺利通过主管部门组织的出厂评审,标志着中国空间站建造即将转入任务实施阶段。

2021年4月23日上午,空间站天和核心舱与长征五号B遥二运载火箭组合体在中国文昌航天发射场垂直转运至发射区,意味着中国空间站建设大幕已经开启 。

2021年4月29日11时,长征五号B遥二运载火箭搭载空间站天和核心舱,在海南文昌航天发射场发射升空。

2022年7月24日14时,长征五号B遥二运载火箭搭载空间站问天实验舱,在海南文昌航天发射场发射升空,北京时间2022年7月25日3时13分,问天实验舱与天和核心舱完成交会对接,9月30日12时44分,经过约1个小时的天地协同,问天实验舱完成转位。

2022年10月31日,长征五号B遥二运载火箭搭载空间站梦天实验舱,在海南文昌航天发射场发射升空,11月1日,梦天实验舱成功对接于天和核心舱前向对接口。11月3日,梦天实验舱完成转位,中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成。

基本组成

中国空间站包括核心舱、实验舱I、实验舱II、载人飞船(即已经命名的"神舟"号飞船)和货运飞船(天舟飞船)五个模块组成。各飞行器既是独立的飞行器,具备独立的飞行能力,又可以与核心舱组合成多种形态的空间组合体,在核心舱统一调度下协同工作,完成空间站承担的各项任务。

核心舱

全长约18.1米,最大直径约4.2米,发射质量20-22吨。核心舱模块分为节点舱、生活控制舱和资源舱。

主要任务包括为航天员提供居住环境,支持航天员的长期在轨驻留,支持飞船和扩展模块对接停靠并开展少量的空间应用实验,是空间站的管理和控制中心。

核心舱有五个对接口,可以对接一艘货运飞船、两艘载人飞船和两个实验舱,另有一个供航天员出舱活动的出舱口。

实验舱

全长均约14.4米,最大直径均约4.2米,发射质量均约20-22吨。

空间站核心舱以组合体控制任务为主,实验舱II以应用实验任务为主,实验舱I兼有二者功能。实验舱I、II先后发射,具备独立飞行功能,与核心舱对接后形成组合体,可开展长期在轨驻留的空间应用和新技术试验,并对核心舱平台功能予以备份和增强。

货运飞船

天舟货运飞船

天舟货运飞船 最大直径约3.35米,发射质量不大于13吨。货运飞船是空间站的地面后勤保障系统。

主要任务,一是补给空间站的推进剂消耗,空气泄漏,运送空间站维修和更换设备,延长空间站的在轨飞行寿命;二是运送航天员工作和生活用品,保障空间站航天员在轨中长期驻留和工作;三是运送空间科学实验设备和用品,支持和保障空间站具备开展较大规模空间科学实验与应用的条件。

货运飞船命名为天舟货运飞船,采用模块化设计,具有全密封货舱、半密封/半开放货舱、全开放货舱三种构型,可以把不同的载荷包括小型舱段运输上去,由航天员和机械臂将其装配到空间站上。

发射该飞船的是新研制的长征七号运载火箭。

航天员

中国的航天员都是从现役空军飞行员中选拔,主要承担航天器驾驶任务。空间站将开展太空科学实验,除了良好的身体素质这个共性要求外,未来需要不同类型的航天员,尤其是工程师和科学家,这是未来选拔航天员的一个主要方向。

未来舱段

中国载人航天工程总设计师周建平介绍说,中国空间站未来还将单独发射一个十几吨的光学舱,与空间站保持共轨飞行状态,并计划在光学舱里架设一套口径两米的巡天望远镜,分辨率与哈勃相当,视场角是哈勃的300多倍。在轨10年,可以对40%以上的天区,约17500平方度天区进行观测。

意义应用

据了解,中国要把空间站建成开展大规模空间科学实验与应用的太空实验基地。张伟指出,"与前期任务相比,我国载人航天事业将更加开放,包括国际和国内两个方面。与此同时,有望产出一大批重大科学成果,突破一大批核心关键技术,获得无法估量的经济和社会效益。例如,开展国际前沿的量子调控与光传输研究将有力促进世界量子通信技术的发展,甚至引发通信革命。

空间科学研究的应用前景十分广阔。张伟分类介绍说,比如空间生物学研究应用方面,可以为培育优良物种、探索疾病机理、研发生物药物、改进人类健康而服务;微重力流体与燃烧研究应用方面,可以促进新型清洁能源开发、改善地球环境;空间材料研究应用方面,开展空间材料加工、先进材料制备等研究,探索和揭示材料物理和化学过程规律,可以改进地面材料加工与生产工艺,研发与生产先进材料,推动工业技术进步。

"大家可能不知道,日常生活中的方便面、耐克鞋气垫都是从航天员的食物和穿戴用品中民用化而研制出来的,而先进超声诊断与远程医疗技术等更是空间科学研究给人类带来的福音,国际空间站开发的靶向药物输送技术已经用于乳腺癌治疗临床试验,预计将获得广泛应用。"张伟表示,"科学发展、技术进步归根到底是为了服务国家、造福民众。"

空间实验室

空间实验室是开展空间试验活动的载人航天飞行器,规模上小于空间站,是空间站的雏形。空间实验室的主要任务是:突破并掌握飞行器空间交会对接及组合体控制技术;突破航天员中期驻留、飞行器长期在轨自主飞行、再生式生保和货运飞船补加等关键技术;验证天地往返运输飞船的性能和功能;先期考核空间站建造相关关键技术。

中国的天宫一号是交会对接目标飞行器,天宫二号是为了载荷要求进行改装,原本还有天宫三号,但研制队伍通过优化设计和挖潜,将天宫三号的试验任务全部合并到了天宫二号上进行,这样就节省了天宫三号和为天宫三号服务的飞船的成本,转而直接发射空间站的试验核心舱,以实现低成本、跨越式的发展。

天宫一号

“天宫一号”重约8.5吨,主要任务是作为交会对接目标,完成空间交会对接飞行试验;保障航天员在轨短期驻留期间的工作和生活,并保证航天员安全;开展空间应用、航天医学试验、空间科学实验和空间站技术试验;初步建立能够短期载人、长期无人独立可靠运行的空间试验平台、为建造空间站积累经验。

2011年9月29日21时16分03秒,天宫一号目标飞行器从酒泉卫星发射中心升空,设计寿命两年,实际在轨四年半,超期服役并开展多项拓展技术试验。2016年3月16日,天宫一号目标飞行器正式终止数据服务,全面完成了历史使命。天宫一号在轨运行1630天,不但完成了既定使命任务,还超设计寿命飞行、超计划开展多项拓展技术试验,为空间站建设运营和载人航天成果应用推广积累了重要经验。

天宫二号

天宫二号与天宫一号目标飞行器相同,天宫二号空间实验室的重量约为8.6吨,分为两个舱。前舱为实验舱,是全密封环境。后舱则是资源舱,主要内置推进系统、电源系统,以及保障动力和能源供应。

2019年7月19日晚,天宫二号返回地球。从2016年9月发射至此,它的运行天数,定格在“1036”这个数字上。天宫二号作为我国第一个真正意义上的空间实验室,在接近三年的工作时间里都共搭载14项应用载荷,以及航天医学实验设备和在轨维修试验设备,开展了60余项空间科学实验和技术试验。此外,天宫二号还与天舟一号货运飞船配合,首次实现了我国航天器推进剂在轨补加任务,全面突破和掌握了相关技术,对后续空间站阶段的推进剂补加进行了完整验证,并使我国推进剂补加系统性能指标达到世界领先水平。

空间站建设动态

空间站的核心舱命名为“天和”,是中国空间站的管理和控制中心,全长16.6米,最大直径4.2米,发射质量22.5吨,可支持3名航天员长期在轨驻留,支持开展舱内外空间科学实验和技术试验,是我国目前研制的最大的航天器。

新一代载人飞船试验船是为我国近地空间站运营和后续载人月球探测等任务研制,全长8.8米,发射质量21.6吨,具备高安全、高可靠、适应多任务和模块化设计特点,主要用于验证气动热防护、再入控制和群伞减速回收等关键技术。

据中国载人航天工程办公室消息,截至2020年1月20日,空间站核心舱初样产品和新一代载人飞船试验船,经过大约一周的海陆运输,已先后安全运抵文昌航天发射场,将分别参加长征五号B运载火箭发射场合练及首飞任务,标志着中国空间站在轨建造任务即将拉开序幕。

长征五号B运载火箭主要用于空间站舱段等近地轨道大型航天器发射任务,是在长征五号运载火箭基础上改进研制的新型火箭,根据空间站任务要求新研制了大型整流罩,并对全箭进行了适应性改造。火箭全长约53.7米,芯一级直径5米,捆绑4个直径3.35米助推器,整流罩长20.5米、直径5.2米,采用无毒无污染的液氧、液氢和煤油作为推进剂,起飞质量约849吨,近地轨道运载能力不小于22吨。

据中国载人航天工程办公室消息,为载人空间站工程新研制的长征五号B遥一运载火箭,按照流程完成出厂前各项研制工作,于2020年2月5日安全运抵文昌航天发射场,后续将与先期运抵的空间站核心舱初样产品一同参加发射场合练,之后执行首飞任务。

此外,据中国航天科技集团有限公司五院载人飞船系统总设计师张柏楠在2019年3月11日表示,2022年前我国飞船将告别“订制”,开始小批量生产。

2021年10月22日,中国空间站核心舱无容器材料科学实验柜在轨科学实验样品交接仪式在京举行,空间应用系统总指挥、中国科学院空间应用工程与技术中心主任高铭向中国科学院上海硅酸盐研究所等分系统单位移交了核心舱科学实验柜在轨科学实验样品,这也是中国空间站首批在轨科学实验样品。

价值意义

据了解,中国要把空间站建成开展大规模空间科学实验与应用的太空实验基地。张伟指出,“与前期任务相比,我国载人航天事业将更加开放,包括国际和国内两个方面。与此同时,有望产出一大批重大科学成果,突破一大批核心关键技术,获得无法估量的经济和社会效益。例如,开展国际前沿的量子调控与光传输研究将有力促进世界量子通信技术的发展,甚至引发通信革命。“

空间科学研究的应用前景十分广阔。张伟分类介绍说,比如空间生物学研究应用方面,可以为培育优良物种、探索疾病机理、研发生物药物、改进人类健康而服务;微重力流体与燃烧研究应用方面,可以促进新型清洁能源开发、改善地球环境;空间材料研究应用方面,开展空间材料加工、先进材料制备等研究,探索和揭示材料物理和化学过程规律,可以改进地面材料加工与生产工艺,研发与生产先进材料,推动工业技术进步。

“大家可能不知道,日常生活中的方便面、耐克鞋气垫都是从航天员的食物和穿戴用品中民用化而研制出来的,而先进超声诊断与远程医疗技术等更是空间科学研究给人类带来的福音,国际空间站开发的靶向药物输送技术已经用于乳腺癌治疗临床试验,预计将获得广泛应用。”张伟表示,“科学发展、技术进步归根到底是为了服务国家、造福民众。”

中国空间站向世界开放,展现了中国航天越来越强大的实力。中国有着几千年的“问天”梦。从1970年东方红一号卫星成功发射拉开中国探索宇宙奥秘的序幕,中国航天通过自力更生、自主创新,不断打破国外技术的封锁和垄断,解决了一大批“卡脖子”的关键难题,大大缩小了与世界的差距。从神舟飞船载人遨游太空到“嫦娥”奔月探索未知,从北斗卫星组网导航到“天宫二号”搭建中国“太空之家”,中国航天取得了一项项举世瞩目的成就,完成了众多人类探索创举。众多国家申请参与中国空间站合作,充分印证了中国航天的实力,表明中国航天技术和经验正在受到越来越多国家的认可。

中国空间站向世界开放,是促进人类和平利用太空的一次生动实践。外太空是属于全人类共同的财富,而不是个别国家或个人的私产;和平探索利用外太空是世界各国平等享有的权利。20世纪以来,人类写下了宇宙探索的辉煌篇章。然而个别大国却对他国航天事业一味持敌视态度,大搞技术垄断,孤立乃至阻断他国航天事业发展,甚至不惜将外太空军事化,封锁人类进一步探索外太空的梦想。世界多国参与中国空间站合作项目,是人类探索未知、延展视野的又一次全球合作行动。世界各国通过中国空间增进互信合作,将积累更多航天技术和经验,推动人类航天事业达到新的高峰。

中国空间站向世界开放,彰显了太空治理中的中国责任与担当。中国十分重视太空探索和航天科技创新,同时也愿同世界各国携手合作,和平探索开发和利用太空。中国空间站向世界敞开合作大门,是历史上此类项目首次向所有联合国会员国开放,无论国家、组织还是私营实体、学术机构,均可平等参与,充分体现出中国以开放包容的心态与世界分享中国航天事业发展的经验和技术,生动诠释了中国航天合作的多边主义理念。与此同时,中国空间站合作也充分关注了发展中国家需求,提供了众多利用中国空间站开展应用实验的机会,将有效帮助发展中国家跨越航天技术发展鸿沟,共同参与太空治理,实现太空和平开发利用 。

建设和运营空间站是衡量一个国家经济、科技和综合国力的重要标志。在近地轨道建造和运营空间站,可以长期开展有人参与的、大规模的空间科学实验和技术试验,能够极大地促进空间科学、生命科学等空间技术发展,辐射带动相关领域技术创新。中国空间站的建造运营将为人类开展深空探索储备技术、积累经验,是中国为人类探索宇宙奥秘、和平利用外太空、推动构建人类命运共同体作出的积极贡献。

最新消息

2018年3月31日,从中国航天员中心获悉,随着我国载人航天工程进入空间站时代,航天员已全面开展空间站任务训练。

2018年5月28日,中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表团与联合国外层空间事务办公室在维也纳共同举办中国空间站国际合作机会公告发布仪式,正式开启中国空间站国际合作,盛情邀请世界各国积极参与,利用未来的中国空间站开展舱内外搭载实验等合作。

2018年10月23日,中国载人航天工程办公室副主任林西强在第五届载人航天(国际)学术大会表示,中国空间站关键技术攻关完成,中国“天和号”空间站核心舱将首次以1:1实物形式(工艺验证舱)参加第十二届珠海航展。

2018年11月6日,中国空间站“天和”号核心舱亮相珠海航展,首次以1:1实物形式(工艺验证舱)出现在公众面前。核心舱包括节点舱、生活控制舱和资源舱三部分,有3个对接口和2个停泊口。核心舱主要用于空间站的统一控制和管理,以及航天员生活,具备长期自主飞行能力,能够支持航天员长期驻留,支持开展航天医学和空间科学实验。

2019年7月,中国空间站核心舱完成了初样阶段综合测试、真空热试验等大型试验,即将转入正样阶段。“问天”实验舱和“梦天”实验舱完成了初样舱体阶段生产,正在开展总装工作。长征五号B运载火箭完成了初样阶段研制工作,目前正在进行飞行产品生产、发动机可靠性增长试验。航天员系统开展了长期载人飞行综合模拟验证、出舱活动水下验证等大型地面试验,第三批预备航天员选拔的初选工作已完成,舱外航天服正在进行飞行产品生产。

2021年4月29日,据中国载人航天工程办公室消息,长征五号B遥二运载火箭已完成推进剂加注,计划于29日中午11时许发射空间站天和核心舱 。

2021年5月18日,据中国载人航天工程办公室消息,4月29日发射入轨的空间站天和核心舱,近日先后完成交会对接、航天员驻留、机械臂等平台功能测试,以及空间应用项目设备在轨性能检查,各项功能正常、运行状态良好,已进入交会对接轨道,后续将继续开展与天舟二号货运飞船交会对接的准备工作。

2021年6月17日,据中国载人航天工程副总设计师陈善广在直播中透露,在这次的空间站关键技术验证和建造阶段,女航天员刘洋、王亚平都会参与到飞行任务中,此外第三批航天员已经选拔完成,其中也有女性航天员。

2021年6月17日18时48分,神舟十二号载人飞船航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波先后进入天和核心舱,标志着中国人首次进入自己的空间站。

2021年7月4日,神舟十二号航天员进行中国空间站首次出舱活动。按计划,在神舟十二号任务期间,航天员会开展两次出舱活动及舱外作业。

北京时间2021年7月4日14时57分,经过约7小时的出舱活动,神舟十二号航天员乘组密切协同,圆满完成出舱活动期间全部既定任务,航天员刘伯明、汤洪波安全返回天和核心舱,标志着我国空间站阶段航天员首次出舱活动取得圆满成功。

北京时间2021年9月16日8时56分,神舟十二号载人飞船与空间站天和核心舱成功实施分离。截至目前,神舟十二号航天员乘组已在空间站组合体工作生活了90天,刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。

2021年9月17日13时30分许,神舟十二号载人飞船返回舱反推发动机成功点火后,安全降落在东风着陆场预定区域 。

2021年9月18日10时25分,天舟二号货运飞船从空间站天和核心舱后向端口分离,并绕飞至前向端口完成自动交会对接,整个过程历时约4小时。空间站天和核心舱与天舟二号货运飞船组合体状态良好,后续将先后迎接天舟三号货运飞船、神舟十三号载人飞船的访问 。

2021年10月,据中国载人航天工程办公室消息,经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定, 翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员将执行神舟十三号载人飞行任务,由翟志刚担任指令长 。

2021年10月,据介绍,在完成神舟十三号载人飞行任务及工程全系统综合评估后,工程将全面转入空间站建造阶段。

建造阶段共规划实施6次飞行任务,首先发射天舟四号货运飞船,运送补给物资,为随后实施的神舟十四号载人飞行任务做准备;神舟十四号乘组在轨驻留期间,将先后发射问天实验舱和梦天实验舱,与天和核心舱对接,进行舱段转位,在2022年底前完成空间站三舱组合体建造;随后实施天舟五号货运补给和神舟十五号载人飞行任务,神舟十五号乘组将与神舟十四号乘组开展在轨轮换。对空间站状态进行全面评估后,将转入空间站应用与发展阶段。

后续,将择机发射巡天空间望远镜,与空间站共轨长期独立飞行,开展巡天观测,短期停靠空间站进行补给和维护升级。

2021年10月14日,中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强在神舟十三号载人飞行任务新闻发布会上表示,欢迎其他国家的航天员进入中国空间站,展开国际合作 。

北京时间2021年10月15日21时40分,神舟十三号载人飞行任务航天员乘组出征仪式,在酒泉卫星发射中心问天阁广场举行。21时42分,中国载人航天工程总指挥、空间站阶段飞行任务总指挥部总指挥长李尚福下达命令,翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员领命出征,即将开启为期6个月的飞行任务。

北京时间2021年12月9日15:40,“天宫课堂”第一课正式开讲,时隔8年之后,中国航天员再次进行太空授课。“太空教师”翟志刚、王亚平、叶光富在中国空间站为广大青少年带来了一场精彩的太空科普课,这是中国空间站首次太空授课活动。