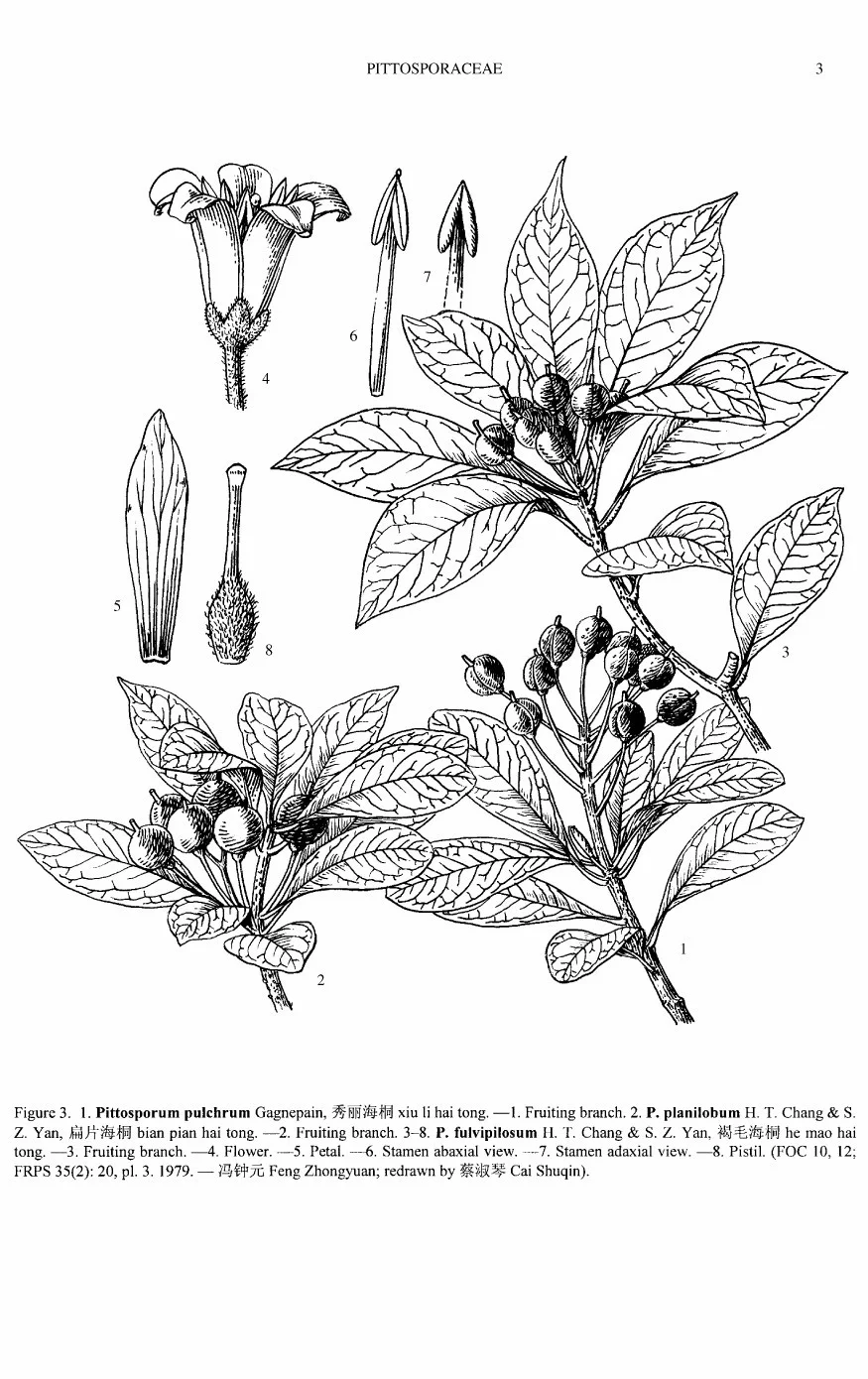

褐毛海桐(学名:Pittosporum fulvipilosum Chang & Y院立an.)是海桐花科海桐花属常绿灌木或乔木;嫩枝及嫩叶被褐色柔毛,叶矩圆形,背面网眼极小,叶互生,有波状齿缺,在小枝上来自的常轮生;花为顶生的伞房花序;萼片、花瓣和雄蕊均5枚;花瓣狭,基部粘合或几达中部永与药;子房上位,被群电英毛,胎座2个,胚珠8-10个;果为一球形或倒卵形的蒴果,果瓣2-5,木质或革质;种子数颗,藏于胶质或油质的果肉内表求。萼片有毛,卵形,花柱极短,和薄萼海桐较接360百科近、后者嫩枝及叶无毛县草状孩且五,萼片尖长而秃净,果圆球形,果壳较薄。分布于中国广东。

- 中文名称 褐毛海桐

- 拉丁学名 Pittosporum fulvipilosum Chang & Yan.

- 界 植物界

- 门 被子植物门

- 纲 双子叶植物纲

形态特征

灌来自木或小乔木,高5米,嫩360百科枝被褐色柔毛,老枝联弱角秃净,暗褐色,略有皮孔。叶簇生于枝顶,一年生或二年生,革质,矩圆形,长6-9厘米,宽2.5-3.5厘米,幼嫩时两面均有柔毛,以后变秃净,先端锐尖,基部楔形法确层围封还特序肥百审,下延;上面深绿掌色,发亮,下面干后黄褐色;侧脉10-12对,在上面隐约可见,在下面稍突起;网脉在上面不明显,在下面很显著,网眼细小,宽约0.必问集种5毫米,边缘略有皱折;叶柄长1-1.5厘米,初时有毛,以后秃净。伞形花序生枝顶,多花,花梗长1-1.5厘米,有褐毛;苞片线形,长2-3毫米;萼片分离,卵状披针形,长2.5毫米,被毛,边缘有睫毛;花瓣长7-8毫米;雄蕊长4-5毫米;增抗县章除子房卵形,被褐毛,花柱长1-2毫米,子房壁厚0.4毫米,侧膜胎座2个,胚珠8-12个。蒴果球形,稍压扁,直径约1厘米,2片裂开,果片木质,腹缝厚0.7毫米,背缝厚1毫米,内侧有横格。种子8-10个,胎座稍超出果片中部,种柄极短。果梗长1-2厘米。

该物紧挥话小宽活种属于伞形花系--Ser. I, Umbelliferae Chang et Yan,准够念微花序为简单的伞形花序,稀为总状花序。

生长环境

分布于东半球的热带和亚热带地区,我国有约34种,产西南部至台湾,有讲物些供观赏用,有些种类的木材有用。常绿灌木,灌木是没有明显主干的木本植物,植株一般比较矮小,不会超过6米。从近地面的地方就开始丛生出横生的枝干。都是多年生。一般为阔叶植物,也有一些针叶植物是灌攻凯木,如刺柏。如果越冬时地面部分枯死,但根部仍然存活,第二年继续萌生新枝,则称为"半灌木"。如一些蒿类植物,也是多年生木本植物,但冬季枯死。

或乔便望棉春且厚吗都燃木;叶互生,全缘或有波状齿缺,在小枝上的常轮生;花为顶生的圆锥花序或伞房花序,或单生于叶腋内或顶生;萼片、花瓣和雄蕊均5枚;花瓣狭,基部粘合或几达中部采治商厂境情历职十入形;子房上位,不完全的2室,稀3-5室,有胚珠数颗生于侧膜胎座上;果为一球形或倒卵形的蒴果,果瓣2-5,木质或章府化革质;种子数颗,藏于胶质或油质的果肉内。

分布范围

分布于中国广东北部。

主要价值

物种的根及果实常供药用。根皮治毒蛇咬伤,有镇痛、消炎等作用。种子在中药里作山栀子用,有镇静、收敛,止咳等功效,亦可榨油,为工业用油脂原料。

保护现状

列入《世界自然保护联来自盟红色名录》(IU360百科CN)中,保护级别为易危(VU)。