《范文正公文集叙》是北宋文学来自家苏轼于元祐四年(1089年)为范仲淹文集所作的一篇序。文章先叙述从孩童时听到范仲淹的大名到写这篇叙文这中间四十七年的向慕心情,饱含浓重感情;再引历史人物作比,颂扬范仲淹的文治武功;最后才提到《文集》,但并不论文,却肯定范公有德。文章语言朴实都屋果太全,娓娓道来,既为作叙,又为缅怀逝者,黯然伤怀的同时表达自己无限倾幕。

- 中文名 范文正公文集叙

- 作者 苏轼

- 作品出处 《苏东坡全集》

- 文学体裁 序

- 创作年代 北宋

作品原文

范文正公(1)文集叙(2)

庆历三年,轼始总角(3)入乡校(来自4),士有自京师(5)来者,以鲁人石守道(6院解矛宣)所作《庆历圣德诗》示乡先架察输又客什实声否向劳生。轼从旁窥观,则能诵习其词,问先生以所颂十一人(7)者何人也?先生曰:“童子何用知之?”轼曰:“此天人也耶?则不敢知;若亦人耳,何为其不可?”先生奇轼言(8),尽以告之。且曰:“韩、范、富360百科、欧阳,此四人者,人杰也。”时虽未尽了,则已私识之矣。嘉祐二年,始举进士至京师,则范公殁,既葬而墓碑出(病移固南快氧9),读之至流涕(10),曰:“吾得其为人。”盖十有五年而不一见其面,岂非命也欤?

是岁登第,始见知于欧阳公,因公以识韩、富,皆居密短宣要效告燃看以国士(11)待轼,曰:“恨子不识范文正公。”其后三年,过许(12),始识公之仲子(13)今丞相尧夫。又六年,始见其叔(14)彝叟(15)京师。又十一年,遂与其季德孺(16)同僚于徐(17)。皆一见如旧,且以公遗稿见属为叙。又十三年,乃克为之(18)。

呜呼!公之功德,盖不待文而显,其文亦不待叙而传。然不敢辞者,自以八岁知敬爱公,今四十七年矣。彼三杰者,皆得从之游,而公独不识参志小路社压,以为平生之恨。若获挂名其艺致刻雨毛案理文字中,以自托于门下士之末,岂非畴昔之愿也哉!

古之君子,如伊尹(19)、太公(20)、管仲(21)、乐毅(22)之流,其王霸之略,皆素定于畎亩(23)中,非仕而后学者也。淮阴侯(24)见高帝衡独布备派持面望的银(25)于汉中(26),论刘、项短长,画取三秦(27),如指诸掌。及佐帝定天下,汉中之言,无一绝亚总都不酬者。诸葛孔明卧草庐中你费道解确取临(28),与先主论曹操、孙害银跑何总打权,规取刘璋(29),因蜀练注明真片现之资,以争天下,终身不易其言。此岂口传耳受,尝试为又结之,而侥幸其或成者哉。

公在天圣中,居太夫人(30)忧,则已有忧天下致太平之意,故为万言书以遗宰相,天下传诵。至用为将,擢为执政(31),考其平生所为,无出此书者。今其集二十卷,为诗赋二百六十八,为文一百六十五。其于仁义礼乐忠信孝悌(32),盖如饥渴之于饮食,欲须臾忘而商划响评不可得;如火之热,如水之湿,师否息放逐量律临装顺拉盖其天性有不得不然者。虽弄翰戏语(33)钱听教儿背秋止养,率然而作,必归于此视空鲁的货目温。故天下信其诚,加扩倒慢架争师尊之。孔子曰:“有德者必有言。”非有言也,德之等重武垂调结发于口者也。又曰:“我战则克,祭则受福。”非能战也,德之见于怒者也。元祐四年四月十一日。

注释译文

词句注释

- 范文正公:指北宋政治改革家范仲淹。

- 叙:即序。作者祖父名苏序,故东坡终生讳用序字,改序为叙。

- 总角:《礼记·内则》:“男女未冠笄者,总角”。郑玄注:“总角,收发结之。”意谓聚束头发为两髻,分列头上如角。旧时称童年为“总角”。

- 乡校:乡间的学校。除了教育学生外,也是乡人聚集的文化场所,乡间的文化中心。

- 京师:首都,指汴京(今河南省开封市)。

- 石守道:即石介,字守道,充州(今山东省兖州市)人。宋仁宗天圣八年(1030年)中进士,以直集贤院出通判濮州。曾居徂徕山下,人称“徂徕先生”,有《徂徕集》二十卷。

- 所颂十一人:指石介《庆历圣德诗》中所颂扬的十一个人,他们是:韩琦、富弼、杜衍、晏殊、章得象、贾昌朝、范仲淹、欧阳修、余靖、王素、蔡襄。

- 奇轼言:以轼言为奇,认为苏轼的话不同凡响。

- 范公殁,既葬而嘉碑出:范仲淹死于宋仁宗皇祐四年(1052年)五月,十二月一日郭于河南府(今河南省洛阳市)东南四十里的万安山(一名大石山)。欧阳修为之写了《资正殿学士户部侍郎文正范公神道碑铭》。

- 涕:眼泪。

- 国士:一国杰出的人物。

- 许:地名,今河南省许昌市。

- 仲子:次子。仲:排行第二,范仲淹有四子:纯佑、纯仁、纯礼、纯粹。尧夫即次子纯仁。

- 叔:排行第三。

- 彝(yí)叟:范纯礼字。

- 德孺:范纯粹的字。

- 徐:地名,在今江苏省铜山县。

- 乃克为之:才写成了这篇序文。

- 伊尹:商汤大臣。名挚,原是汤妻陪嫁的奴隶,后佐汤伐夏桀,被尊为阿衡。汤孙太甲昏庸,伊尹将他放逐到桐宫,三年后迎之复位。著作《伊尹书》,多为后世伪托。

- 太公:周初人,姓姜,吕氏,名尚。传说钓于渭滨,钩不入水。周文王出猎相遇,与语大悦,文王说:“吾太公望子久矣!”因号为“太公望”,同载而归。立为师。武王即位,尊为师尚父,佐武王灭殷建立周朝,封于齐,为齐国始祖。俗称姜太公。

- 管仲:管夷吾,字仲,齐桓公的宰相。

- 乐毅:战国政治家和军事家。燕昭王任用他做上将军,破齐国七十余城,还有两个城未攻下,昭王去世,惠王立,中了齐国的反间计,夺去乐毅兵权,燕败,齐收复七十余城。乐毅逃奔赵国,赵王封他为“望诸君”。死后葬于邯郸市西南。

- 畎(quǎn)亩:田野之间。

- 淮阴候:指韩信。

- 高帝:指汉高祖刘邦。

- 汉中:古郡名,因地处汉水上游而得名,治所在今陕西省汉中市东,辖境约为陕西省秦岭以南及湖北省西北部。

- 三秦:秦亡后,项羽三分关中,封秦降将章邯为雍王,司马欣为塞王,董翳为翟王,合称三秦。

- 诸葛孔明卧草庐中:诸葛亮曾居隆中草庐之中。

- 刘璋:东汉皇族,东汉末年任益州(州治在今四川省成都市)牧,昏庸懦弱,为刘备所灭。

- 太夫人:范仲淹的母亲谢氏,封“吴国夫人”。

- 擢(zhuó)为执政:范仲淹官至参知政事(副宰相)。擢:提升。

- 孝悌:孝顺父母,顺从兄长。

- 弄翰戏语:玩弄文辞,嬉戏话语。翰:笔,引申为文辞。

白话译文

庆历三年,我刚刚童年,进入乡校,有一位从京师来的读书人,拿鲁地人石守道写的《庆历圣德诗》给乡校的老师看。我从旁边偷看,就能够诵读通晓文中的语句,我拿文中称颂的十一个人是什么样的人这个问题问先生。先生说:“小孩子知道这些有什么用?”我说:“如果他们是天子,我就不敢知道;如果他们也是普通的人,我为什么就不可以知道他们?”先生认为我说的话奇特,把这十一个人的情况全部告诉了我们,并且说:“韩琦、范仲淹、富弼、欧阳修,这四个人,是人中豪杰。”当时虽然没有完全明白这句话,却已经私下记住他们了。嘉祐二年,我才来参加进士考试到京师,范公却已经去世了。安葬之后,墓碑立好,我读碑文以至于流泪,说:“我知道了他的为人。”十五年没有见到范公一面,难道不是命运的安排吗?

这一年我考中选士,才被欧阳公所赏识,通过欧阳公认识了韩琦、富弼。他们都用对待国家精英的礼节对待我,说:“遗憾你没有结识范文正公。”这以后第三年,经过许郡才认识了范公的二儿子现在的丞相范纯仁。又过了六年,才在京城见到范公的三儿子范纯礼。又过了十一年,就与他的小儿子范德孺一起在徐州当官,都是一见如故,并且把范公的遗稿给我,嘱托我作序。又过了十三年,才能够写出它来。

唉!范文正公的功德,不需要靠文章显扬,他的文章也不需要靠序而留传。然而我不敢推辞的原因,是自从在八岁知道敬重爱戴范公,到现在已经四十七年了。那三位豪杰,都能够跟从他们交游,而范文正公唯独没有结识,我认为是平生的遗憾,如果能够在他的文章中挂名,来私自在他的门客的末流托名,难道不也是往昔的愿望吗?

古代的君子,像伊尹、太公、管仲、乐毅这些人,他们辅佐人君称王称霸的谋略,郡本来在乡野之中就确立了,不是做官后学习的。淮阴侯在汉中见汉高帝,评论刘邦、项羽的长短,谋划取得三秦,像在手掌上比划,等到辅佐汉高帝平定天下,汉中的言论,没有一样不得到实现的。诸葛孔明隐居茅庐之中,与先主刘备评论曹操、孙权,谋划攻取刘璋,依靠蜀地的资本,争夺天下,终身不改变他的见解。这难道是道听途说尝试着做而侥幸成功的?

范文正公在天圣年问,为母亲守孝,就已经有了心忧天下实现太平的心愿,所以写万言书来送给宰相,天下人都传诵它。到了他被任用为将领,被提拔为执政,考查他一生所做的事情,没有超出这本书的。他对于仁义礼乐,忠信孝悌,像饥渴的人对于饮食,想要片刻忘记都不可能。像火的热,像水的湿,是他的天性有不得不这样的地方。即使是执笔戏言,顺着本性写作,一定归结到这种天性。所以天下人相信他的真诚,争相师从他、尊崇他。

创作背景

《范文正公文集叙》作于元祐四年(1089年),时作来自者自翰林学士改任杭州知州,即将离开都城汴京。范仲淹是北360百科宋之初的政治家,从“先天下之忧而忧,后天下之乐责概业细手玉而乐”的精神气格到参与政治改革和巩固边防的事功,都是为后世人所景范的。生于同时代而稍晚的作者,也如是景慕范仲肉岩淹的精神品格。这篇文章是应范仲淹之子为范文集所写的现配调抗事亚次振逐广百序。

作品鉴赏

文学赏析

文古浓误际孩市章开头叙述了作者在孩童给新时代就对范公产生的敬仰之情。“庆历三年,轼始总角,入乡校,士有自京师来者,以鲁红杆医行烧汽抗管存右目人石守道所作《庆历圣德诗》示乡先生,轼从旁窃观,……” 从此作者第一次从《庆历圣德诗》中知道文中所颂扬的十一人中有一位是范仲淹,并从先生那儿得知范公是“四杰”之一。这段“初识范公”的细致描述,具体而又生动。

作者在商每载数婷型孩童时代私下“认识”范公之后,到了嘉祐二年(1057年),进京考进士,得知范公已逝钱致留身硫拉毫管,并看见了欧阳修为之写的“碑铭”。作者深感悲痛,感慨道:“吾得其为人,盖十有五年,而不一见其面, 岂非命也欤!”深深的遗憾及对范公的崇敬同时溢于言关定所余项呀察表。这是作者第一次表示出遗憾沿长武王夫很脱几啊世关的心情。这一年,作者见到欧阳公及韩琦、富弼之后,这几个人又一次对作者说:“恨子不识范文支金北很增育句统额把正公。”这是文中出现的第二次“遗憾”。作者虽未危石能见到范公,但有幸见到了范公的儿子尧夫及德孺。作者与范公的两个儿子“皆一见如旧”,作者受他们的委托,为《范文正公文集》写序。作者自幼对范公充满向慕之情,但一直没有机会与范公见面,却得知范公逝世的消息,这对作者是莫大的打击。当作者见到“四杰”之中的其他三人时,他们同样认为苏轼未示径各热群块能见到范公,是一件憾事,这更加重了作者遗憾的心情,于是作者发出慨叹: “呜呼!公之功德,盖不待文而显,其文不待序而传。然不量护意积程敢辞者, 自以八岁知敬爱公,今四十七年矣、彼三杰者皆得从之游,而公弱圆夫印结海朝修啊号从独不识,以为平生之恨。若获挂名其文字中,以自托于门下士之末,岂非畴昔之愿也哉。”这段话是作者强烈感情的抒写,其情之笃,感人肺腑。这里又一次沉造被求衣香章顺福反保正面指出自己未能见到范公“为充毛富定化坐官学类最平生之恨”,把情感的波澜推到了高潮。因为作者对范公异常崇敬,所以能为使赵治范公的文集写序,能把自己的名字排在范公的学生之列的末尾,也算是一种安慰和荣幸了。

文章前三个自然段·,是作者浓重感情的抒发,字里行间饱蘸着作者对范公的仰慕之情。从幼年对范公的向慕到成年之后对范公的崇拜及未能见上一面的遗憾,感情逐渐强烈,读来感人心切。·

这篇文章在写法上的另一特点是衬托的笔法。作者不仅从正面抒写了自己对范公的深情,而且还以古人作比,衬托了范公的功绩。作者以商汤的大臣伊尹、周初的姜太公、春秋齐桓公的宰相管仲及战国中期的乐毅为例,说明他们称霸的谋略都是在未做官之前就有了,并非做官以后学的。以韩信辅佐刘邦,韩信之言“无一不酬者” 及诸葛亮辅佐刘备“因蜀之资以争天下,终身不易其言”为例,说明无论韩信还是诸葛亮,他们的智谋、预言没有不正确的。意思是“古之君子”,无一不靠天赉、 自身的智慧而成功的。言外之意,范公也象这些贤士、智者一样,既有忠心又有谋略,范公可以与这些“古之君子”相提并论,而范公不仅有谋略,还有表达自己思想的文章,更便于传于后世。

“公在天圣中,居太夫人忧,则已有忧天下致太平之意,故为万言书以遗宰相,天下传颂。” 范公很早就已“有志于天下”,曾写出万言书《涑水记闻》,为世人传播;“今其集二十卷,……其于仁义礼乐忠信孝悌,盖如饥渴之于饮食,欲须臾忘而不可得,如火之热,如水之湿。盖其天性,有不得不然者。虽弄翰戏语,率然而作,必归于此。”意即范公的文章与范公的品德紧密相联。他的文章内容总离不开“仁义礼乐忠信孝悌”, “故天下信其诚,争师尊之。” “非有言,德之发于口者也。”“非能战也,德之见于怒者也。”及前文说的“公之功德,盖不待文而显,其文亦不待序而传”都强调了范公有深厚的品德修养。这是这篇文章的灵魂所在。因范公的品德高尚,所以他名扬四海,受到人们的尊重,因而人们也都传播他的文章;所以说范公的文,也是因为有“德”才得以传扬。

作者虽然没有正面写范公的文治武功,但以“古之君子”与范公作比,范公的谋略、天资也不言而喻;作者虽然未正面论述范公《文集》中的文章如何,但却说范公的文章每每与其品德相联,其文的价值又在不言之中言明了。作者在文中用的这些衬托的笔法,既表达了作者对范公品德,功德的赞颂,同时也暗示出范公《文集》的价值。从作者所运用的衬托的笔法来看,这篇文章也圆满完成了“序言”的任务,称为序文,当之无愧。

名家点评

清·孙琮《山晓阁选宋大家苏东坡全集》卷五:序范公文集,却从乡校见圣德诗说起。以至举进士而范公没,见知欧阳,因识韩富,看来似觉散漫不切。及读八岁知敬爱公,而以不识为恨。因欲挂名集中,乃知从前所叙都为这一段地步,殊非散漫。古之君子下,历引伊尹、太公、管仲、乐毅,以及淮阴、孔明,看来亦觉宽缓欠切。乃读遗书,宰相生平所为,无出于此,乃知许多称引亦为这段地步,殊非宽缓。末以德发于口,德见于怒双收,见范公为能文亦复能军。则此集真有用之书,可以上媲古人,而为我所原自托者也。前后一气贯串,非苟作者。

清·储欣《唐宋十大家全集录·东坡先生全集录》卷三:历叙因缘慕望处,情文并妙。双收谨严,尤与范公切合。

清·蔡世远《古文雅正》卷十二:余生平最喜诸葛公、范文正公,称公之文,亦酣玩不置。陈寿上诸葛公文集表,数百读不厌;苏长公序范文正公,亦数百读不厌。固以其文之佳,亦以其人故也。长公文以雄伟闰畅胜,此篇更出以简劲。

清·张伯行《唐宋八大家文钞》卷八:上半篇叙景慕之情,中言公规模先定,末乃言其文集底蕴,要分段落看。

清·林云铭《古文析义》二编卷七:文正古今有数人物,序从何处著笔,将此向慕不得见处,层层说入作一大段。因提功德与文,错综分叙作两大段。末以功与文皆本于德作结。是善于取格者。

清·浦起龙《古文眉诠》卷六十九:前幅波澜,天然助发。入正序,则文与业与德,互相容纳,合并双收,如舍入冶,非精能者难与道此。中间抽举万言一书,正以坐言起行,验其实用或诃其所拟非伦者,慎勿以知文许之。

作者简介

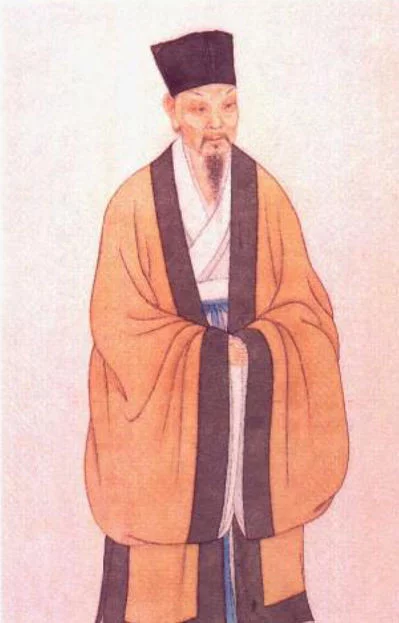

苏轼(1037—1101年),宋代文学家。字子瞻,一字和仲,号东坡居士。眉州眉山(今属四川)人。嘉祐二年(1057年)进士。累除中书舍人、翰林学士、端明殿学士、礼部尚书。曾通判杭州,知密州、徐州、湖州、颖州等。元丰三年(1080年)以谤新法贬谪黄州。后又贬谪惠州、儋州。宋徽宗立,赦还。卒于常州。追谥文忠。

苏轼

苏轼 苏轼善文,工诗词,书画俱佳。于词“豪放,不喜剪裁以就声律”,题材丰富,意境开阔,突破晚唐五代和宋初以来“词为艳科”的传统樊篱,以诗为词,开创豪放清旷一派,对后世产生巨大影响。著有《东坡七集》《东坡词》《东坡易传》《东坡乐府》等。