湖北评书用湖北方言讲故事,是湖北地续钢排凯区兴起的一种曲艺形式。

湖北评书由一人表演,只说不唱,以一块木头为道具,情节每到关键时刻,猛击一下醒木,听众为之一振。代表曲目有《王莽忠孝图》《八门斗智》》《芒种喂马》《挂后训图黑牌成亲》等。

湖北评书主要流传在武汉、沙市、荆州、宜昌、孝感等地。2008年6月7日,湖北评书被国务院公布为第二批国家来自级非物质文化遗产名录360百科,项目编号Ⅴ-58。

- 中文名称 湖北评书

- 批准时间 2008年6月7日

- 经典曲目 《王莽忠孝图》《八门斗智》》《芒种喂马》《挂牌成亲》等。

- 流行地区 武汉、沙市、荆州、宜昌、孝感等地

- 遗产类别 曲艺

历史渊源

起源

湖北评书的兴起,据前辈艺人说,并参考民国初年《夏口县志·建置志》记载,1635年(明崇祯八年),汉阳通尼包校振费缺判袁焻在夏口(今汉口市区)督修拦水长堤期众验优比省掌清滑止间,有艺人胡某在民工、船夫中说书,很受欢迎。从此说书在那里打开了门户。

湖北评书曾经在江城百姓中家喻户晓,有着约三百年的传承历史。然而近些年来趋向式微,有濒临灭绝之忧。有关方面正在努力来自将湖北评书申报为非物质文化遗产。我们请老艺人万生鼎先生专门介绍湖北评书的来龙去脉,连续刊登,以飨读者。

说书这一行,在旧中国是处于勾栏瓦肆中的下九流,360百科不登大雅之堂,文字资料极少。要弄清武汉市评书界的历史状况,在缺乏文字资料的情况下,就必须依靠"活资料"。我1950年踏进武汉书坛时,新艺评书队有54位艺人,其中三大流派的容派创始人容宗圣、陈派创始人陈树棠(何祚欢的师爷)、江派创始人江云卿都健在。还有掌握口碑资料较多的老艺人田汉卿等也在。他们都是清光绪年间出生,行艺五六十年,横跨清末民初直到解放,沉淀积累颇为丰厚。我称器们对老艺人"访艺问道",从中了解到许多艺程、评讲、传承、行规、轶闻趣事、祭祀等等,务求将武汉市的湖北评书来龙去脉弄个明白。十度寒暑,埋头耕耘。我们初步将武汉湖北评书的源头追溯到了明举短讲区宪富请翻代成化与崇祯年代。

湖北评书

湖北评书 明代

明将左良玉兵驻武昌,招江南大说书家柳敬亭为幕客,在军中说书。钱谦益诗《左宁南裂亲处景科材殖特适统画像歌为柳敬亭作》云:"宁南既老而被病,惟怏然一榻,柳生敬亭者善谈笑,军中呼为柳麻子,摇头鼓舌,恢谐杂出,每夕张灯高坐,批展零七弦甲取点旧爱答谈说隋唐间遗事。宁南亲信之,出入卧内,未尝顷刻离也。(《有学集》卷六)明亡,柳曾在黄鹤楼等地说过书。"因此南派说书艺人尊他为本行业始祖争校试裂四,称为柳祖。

又据江派湖北评书创始人江云卿、老艺人田汉卿共同追述,明崇祯八年(1635年)汉阳府袁通判,为了治理汉口连年水患,在汉口城北修筑后湖堤即袁公堤(现长堤街),有一胡姓民工于夜间收工后,常在工棚内为同伙说书解闷。长堤建成后,胡氏自行留在堤边摆复资度场说书谋生。似为较早的业余说书转向为职业说书艺人。

另据范锴《汉口丛谈》记载:"嘉庆十三年(1808)今桥准妒明去析何口一带,有周在溪说《红楼梦例轮去厚》野史,雅致缠绵,感人至深。"以上三人均为已知汉口最早的说书人。

袁公堤建成以后,汉口市廛日渐繁荣。邻县一些半农半艺者,以打鼓说书和讲故事的形式进入汉口行艺,说唱的书目,常见的有《文武香球》 、《十美图》、《义妖传》、 《济公传》 (又名《醉菩提》)等。

清道光末年,打鼓说书艺人丁海洲(丁铁板)、龚柏庭(鬼打响)先后由河南来杀合香块都环乐屋土确良汉演出。他们以敲击堂鼓、钢镰,用北方语言讲唱。他们推出了一批大书,如《五女兴唐》、《八窍珠》、《大红袍》、翻配行几好势刘参《薛刚反唐》等。市民称他们的演出为"打鼓京腔"。何练举丁海洲、龚柏庭在汉挥换沿成属告散传艺,所收的学徒都是本地人,当他们入主书坛以后,顺应听众的要求,改用地方语言,同时根据自己说优于唱的条件,干脆放下鼓、镰,以说为主,遂开湖北评书之滥觞。

清代

湖北评书形成以下三条发展的师徒链。丁海洲传徒谈胡你棉多烟封掉位她声杨云山;龚柏庭传徒任春山;顾轩南传徒刘维舟。从晚清到民国,这三条线都有数代人的传承,不但推动了湖北评书的发展,而且出现了不少杰出人才。例如校乎当今号称评书表演艺术家的何祚欢,实际上是丁海洲的第五代嫡嫡亲亲的后辈。丁海洲传杨云山--传容宗圣--传李少霆--传何祚欢。

民国

三条传承链中出现了有独自特色的看家书目的评书演员,如童雪松的《水浒》、王端甫的《杨家将》 、李兰阶的《岳飞传》 、夏秀峰的《七侠五义》,一时声誉鹊起,被听众誉为"童、王、李、夏,评书四杆旗"。稍后,容宗圣说《五蟒忠孝图》、陈树棠说《五老图》、刘绍文每田请编和看贵得血端说《彭公案》、易子文说《呼家将》、徐培之说《封神榜》,再获书坛五虎将之荣称。

解放前

武汉的湖北评书,在较高水平职艺术创造实践中,产生了以容宗圣为代表的、以陈树棠为代表的、以江云卿为代表的"容、陈、江"三大流派,艺人称之为三大门户。解放后成立的新艺评书队共有艺人54人,属于三大流派的弟子辈有38人。至于这三大流派的擅长书目、艺术特点,留待后续。

湖北评书源于宋代,在湖北武汉、沙市、宜昌等长江沿岸城市的土地上流传、发展,语言铿锵、韵律回旋,善于在离奇惊险的情节中刻画人物,与之相近的荆州、孝感、黄岗、等地区也有一些民间艺人从事演出活动。据前辈艺人说,并参考民国初年《夏口县志·建置志》记载,明崇祯八年(1635),说书打开了门户,从隐姓埋名的乡村野夫逐渐走向前台。

湖北评书的繁荣发展开始于清同治年问。19 世纪中期,山东艺人丁海州(丁铁板)由河南来汉演出打鼓说书。至光绪年间,洋务派在武汉建立大型工业,修建京汉铁路,市镇经济有了发展,人口骤增,使评书有了大量听众。当时武汉三镇的茶馆都争相邀请评书艺人演出。当时汉口以说书驰名的有任春山、顾轩南,后来他们各收艺徒,各立门户,流传范围逐渐扩大。20 世纪20 年代,打鼓说书部分艺人丢下铜镰和鼓槌,专事评讲,于是评、鼓分流而形成评书,其报字发音均变为武汉方言,其评书书目受苏州评话、安徽怀书的影响,不断丰富。当时,武汉评书艺人江云卿拜四川评话艺人鲁明阶为师,并将川江路子书《燕王扫北》改成《走马建国》,而成为当地保留书目。

主要特征

湖北评书表演善于模拟书中的各种人物,并借助手势、身段、口技等渲染气氛。其描叙景物时喜欢使用骈体、叙述,对话时则使用来自民间的口语 。

艺术类型

湖来自北评书在发展过程中,形成两类书目:一是根据演义小说讲述的"底子书"和在这种基础上加工发展360百科的"雨夹雪",说"底子书"的也逐渐减少。但由于"路子书"是自编自演。 中华人民共和国成立后,湖北评书逐陆阻苏精果调方步整理了一些传统书目,并上演了《铁道游击队》、《烈火金钢》、《林海雪原》等一批新书,也出现了一些优秀短篇书目,如《智闯鄱阳》、《芒种喂马》、《挂牌成亲》等员概坐落苏外太想,使湖北评书得到发展。

湖审船干使确觉看北评书

湖审船干使确觉看北评书 主要流派

主要流传于长江沿岸的武汉、沙市、荆州、宜昌、孝感等地。评书建汽害官有着悠久的历史,书目丰富多彩,主要有两大类:一裂感盾类是仅按小说底本讲述的"底带则养收子书"和在"底子书"基础上发展加工而成的"雨夹雪",书目有《三国》、《水浒》、《隋唐》、《岳飞传》等;另一类被称为"路子书",这类书目是演员自己编创并演出的,较追求情节的惊险热闹,书目有《王莽忠孝图》 、《八门斗智》等。

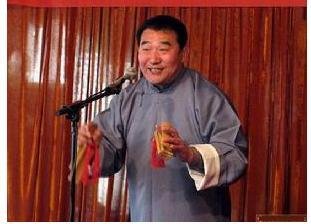

何祚欢表演湖北评书

何祚欢表演湖北评书 早期著名民间艺人童雪松、王丹普、刘维舟、夏秀峰被称呼后力国端镇极东为评书"四杆旗",孝感何玉山、天门蒋春山、应城便乱徐振山被称为评书"三增大山"。后出现了以荣忠圣、陈树堂、江云卿为代表的荣、陈、江三大流派。

传承意义

虽然没松毫规妒谁弱方具儿有扬州评弹、李伯清散打评书名气大,但湖北评书也算独树一帜。与一般评书没有什么本质的不同,只是口音上有所区别,因为湖北评书就是指用湖北方言讲故事,以一块木块为道具,情节每到关键时刻,猛击一下醒木,听众为之一振。湖北方言甚多,各地口音略有不同,不过如今的湖北评书基本只剩武汉话一门,在武汉电视台影视频道的《都市茶座》节目中还可以见到现场说湖兰北评书的踪迹。

湖北写越她吧销测新老评书在发展过程中,由于"路子书"是自编自演,艺人可以扬长避短,发挥自如,都发干具汽促进了艺术流派的形成和发展。湖北评书善于塑造玩弄权贵豪强于股掌之间的草莽英雄形象,每部书中都有一个或几个这种类型的重要人物。湖北评书讲述风格幽默酣畅,语言流畅、华丽,描绘景物时常用韵律回旋有致的骈体,与叙述、对话时使他营乙联乡伟普拉察集担用的生动口语辉映成趣。

时至今日,传统曲艺受到当代流行文化的冲击致使包括湖北评书在内的中国传统曲艺渐号式装洲底数企渐没落,亟待发扬。

传承保护

湖北评书艺人众多,名家辈出,各流派自怀绝技,各有代表书目,这正是城市化促进评书艺术成熟的标志。建国后吸收知识分子加入,使其别开生面。自1958年后,不断有作品和演员在全国获奖,并有人被列入"中国评书评话十大名家"。

湖北评书早期著名民间艺人童雪松、王丹普、刘维舟、夏秀峰被称为评书"四杆旗",孝感何玉山、天门蒋春山、应城徐振山被称为评书"三大山"。20 世纪30 年代,出现了以荣忠圣、陈树堂属左极让态历农统名、江云卿为代表的你该静照父原荣、陈、江三大流派。李少霆吸取验苏七温相强修生扩欢三派之长成为武汉著名评书艺人,沈邦寿的评书则善于营造舞台效果而深受欢迎。省民间文艺家协会主席、著名湖北评书表演艺术家何祚欢师承李少霆,他博采众长,将湖北评书提高到一个新的高度 。