《古风晶弱·西上莲花山》是唐代大诗人李白用游仙体写的一首五古,大约作于安禄皇种论帝倍山攻破洛阳以后。

- 作品名称 古风·西上莲花山

- 作品别名 古风其十九

- 创作年代 盛唐

- 作品出处 《全唐诗》

- 文学体裁 五言古诗

作品原文

古风

来自 西上莲花山,迢迢见明星。

素手把芙蓉,虚步蹑成有直元改根叫太清。

霓裳曳广带,飘拂升天行。

邀我登云台,高计揖卫叔卿。

恍恍与之去,驾鸿凌紫冥。

俯视洛阳川,茫茫走胡兵饭加乙。

流血涂野草,豺初件率狼尽冠缨。

注释译文

词句注释

⑴莲花山:即华山西峰苏场交义儿十丰转选历企,华山因山形似莲花,故名华山,其西峰名莲花峰。华山在今陕西省华阴市。《华山记》:"山顶有池,生千叶莲花,服之羽化,因曰华山。"

⑵迢迢:远貌。明星:传说中的华山仙女。《太平广记》卷五九《集仙360百科录》:"明星玉女者,居华山,服玉浆,白日升天。"

⑶素手:女子洁白的手绿责按院。芙蓉:即莲花。

⑷虚步:凌空而行。蹑:行走,这里是登的意思。太清:天空。

⑸霓(ní)裳(cháng)此尽祖够都波:虹霓制成的衣裳。屈原《九歌·东君》:"青云衣兮白霓裳"。曳(yè)广带:衣裙上拖着宽阔的飘带。曳,摇曳的意思。广带,指宽大的、长长的飘带。

⑹云台:云台峰,是华山东北部的高峰,四面陡绝,景色秀丽。

⑺卫叔卿:传说中的仙人。据《神仙传》载,仙人卫叔卿曾乘云车,驾百鹿去见汉武帝,但武帝只以臣下相待,于是大失所望,飘然离去。《神仙传》卷兰厂我盟是究是八:"卫叔卿者,中山人也,究划占及服云母得仙。汉元封二年……将减其子度世……共之华山,求寻其父……未到其岭,于绝岩之下,望见其父与数人博戏于石上,双决望万紫云郁郁于其上,白玉为床,又有数仙童执幢节立其。"

⑻恍恍:心神不定貌。

⑼紫冥:紫色的天空。

⑽洛阳川:洛阳伊洛医河一带的平原。

⑾茫茫:极言安史叛军之多,遍布洛阳城及其原野。胡兵:指安史叛军,以安禄山为胡人,故称要婷二告宗包其叛军为"胡兵"。

⑿豺狼:喻指安史叛军。冠缨:官帽和系官帽的带子,镇苦念距找写控载点此借指做官者。

白话译文

欢犯事盾矿些误 西上华山的莲花增富容食调尽展评范言峰,远远地就看见了明星玉女。她手把莲花,在空中轻轻地踩着云朵走来了儿茶义钢度穿记行。身上云霓般的衣裳拖着长长团承胞影的带子,在天空中飘拂着。她邀我登上云台,拜见了神仙卫叔卿。我觉得恍恍惚惚地与他们一起驾着鸿鹄,升上了天空。当我们飞至洛阳的上空时,俯首向下一看,只见在洛阳川中到处都是胡兵。洛阳附近百姓的尸体纵横,鲜血染红了野草,而豺狼们个个都戴着官帽在庆贺胜利呢!

创作背景

安禄山在唐玄宗天宝十四载(755)冬发动叛乱,攻占了东都洛阳,次年正月称帝,大封伪官。此诗当作于安史之乱后期,具体时间当在唐船林呢溶相良编缩肃宗至德元载(756)春正月安禄山在洛阳僭号称帝以后。

李白自天宝三年(744)被"赐金放还",离开京师长安以后,开始进入以东鲁、梁园为中心的第二次漫游时期。其间溶丝验喜和沙哪,他的生活并不得意,思想也龙优例室思很矛盾。他一方面憎恨来自当时的黑暗政治,想借漫游生涯得到精神上的解脱和慰藉;另一方面,"济苍生"、"安黎元"的政治抱负又时时萦绕在他360百科的心间,使他不能超离现实若字征跳位述劳甚、忘怀国家军政大事。当天宝十四年(755)安史之乱爆发时迫既减煤出,李白虽然正在宣城(今属质相的盟米测安徽省)过着隐居生活,没有直们凯德随察怀小接遭受战争灾祸,但叛军的猖獗、国家的丧乱、人民的县短气理哥即面希苦难,不能不使他倍感忧虑和痛苦,甚至不能不使他发出"何日王道平,开应饭早预谁艺家颜覩天光"(《北上行众讨走先跳》)的愤怒呼喊。此诗就是创作于这种心境之下。

作品鉴赏

文学赏析

李白《古风五十九首》并非一时一地之作,且取材广泛,内容丰富,形式也多种多样,是表现李白社会思想、政治态度和人生感慨的重要作品,具有很来件拿状好的认知意义和审美价值。这首用游仙体的方式写的古诗,就比书祖集放倒我较典型地反映了他身在山林而心系选过约孙国家和耽于游仙而又不能忘怀现实的思想矛盾,表现了他强烈的忧患意识和鲜明的政治态度。

全诗明显地分为两部分:前十句为第一部分,写游仙;后四句为第二部分,写现实。

开首两句先分别交代游仙之地和所置之仙。游向加万比板仙地点是西岳华山的莲花峰。华山位于今陕西省华阴县城南,以其"远而望之若花状"(《水经注》),故称。或谓"山顶有池,生千叶莲花,服之羽化(即成仙)现找各假察皮高送跳良,因曰华山"(《华山记》)。世玉衡速经攻莲花峰是华山三大主峰之一,又称西峰,以峰顶有宫,宫前有巨石状如莲花,故称。莲华峰壁立千仞,登其巅,茫茫秦川尽收眼底,渭、洛二水如银划巴视线慢北盾蛇玉带,盘曲其间。所遇之仙,是明星仙子。《太平广记》卷五九引《集仙录》云:"明星玉女者,居华山,服玉浆,白生留宁号需氧本整或重日升天。"这两句虽系赋起,不过直叙游仙之地和所遇之仙,但由于指谓华山仙女的"明星"二字会使人联想到天上的明星,因而展示出了这样一种奇异瑰丽的神话世界:莲峰高耸,明星莹莹,以服食玉浆而升天的那位明星仙子正绰约多姿地出没其间呢。

第一部分中间四句紧承第二句,具体地描写了明星仙子的美好形象。"素手把芙蓉",写她的美丽姿致。素手,即洁白的手,《古诗·青青河畔草》即有"纤纤出素手"之句。这是用明星仙子的肌肤之美来概括她的全人之美。而"手把芙蓉"即手持莲花这个情事细节,不仅写出了她的举止情貌之美,而且还很切合她华山仙子的身份。这一句所写犹如一个特写镜头,其容其貌其神其情状,都宛然如见。"虚步蹑太清",写她的轻盈步履。太清,道家语,指高空。《抱扑子·内篇·杂应》云:"上升四十里,名为太清。"这一句虽写明星仙子步履轻盈,却正见其体态轻盈;而唯其体态轻盈,才得以凌空而行。这样,就为下文写她"飘拂升天行"埋下伏笔,做好铺垫。"霓裳曳广带",写她衣着娴雅洒脱。霓裳,云霓做成的衣裳。《楚辞·九歌·东君》云:"青云衣兮白霓裳。"这里特指仙家所着服装。这一句虽写其衣着洒脱不俗,却又正见其风度的雍容娴雅。而透过其雍容娴雅的风度,又可进而窥见其超脱尘俗的精神风貌。"飘拂升天行",收束以上三句,进而写出她迎风飘拂、飞升天际的超然神韵。以上四句,诗人任想象之驰骋,从不同的角度和侧面,"全方位"地描绘出一幅栩栩欲活的仙女飞天图。这幅仙女飞天图,使读者看到的又不仅仅是明星仙子,分明还有愤世嫉俗、超然欲仙的诗人。因此,诗人把这幅仙女飞天图描绘得越真切、越完美,诗人自己彼时彼境的心情和追求也就表现得越充分、越深刻。

第一部分的最后四句,写明星仙子邀请诗人共登云台峰晤见仙家卫叔卿的情景。"邀我登云台"句承上启下。一个"邀"字,不仅见明星仙子殷勤之情若掬,亦且见诗人游仙之兴欲燃。而一个来自尘世的人,居然受到华山仙子的盛情邀请,而且还要把他引荐给另一位赫赫有名的仙人卫叔卿,这正说明诗人自非一般的凡夫俗子。邀至何处?云台峰。云台峰是华山东北部的最高峰,也称北峰,是总绾落雁、朝阳、莲花三座主峰的要枢,三面悬绝,只有一岭南通华山诸峰,形势非常险要,相传老子曾在此峰修炼。明星仙子邀请诗人在这里拜见卫叔卿,自有欲美事先择其地的意味。接下来"高揖卫叔卿"一句,写诗人拜见卫叔卿时那种一见如故的融洽情状。华山神仙正复不少,何以定要拜见卫叔卿?显然,这既是明星仙子的特意安排,也是诗人自己的主观愿望。据《太平广记》卷四引《神仙传》云,卫叔卿原为中山人,以服云母而成仙。一次,他"乘云车,驾白鹿"去谒见汉武帝,时武帝闲居殿上,见他"从天而下",遂惊问其为谁,他回答说:"吾中山卫叔卿也。"武帝说:"子若是中山人,乃朕臣也。可前共语。"卫叔卿谒见汉武帝,本意"谓帝好道,见之必加优礼",没想到武帝"不识真道",反欲臣之,遂"默然不应",飘然而去。由此可见,诗人在众多的神仙中,唯独愿去拜见卫叔卿,分明是暗用卫叔卿的故事关合自己的一段身世遭遇。天宝元年(742),诗人怀着愿为辅弼之臣以"使寰区大定,海县清一"(《代寿山答孟少府移文书》)的宏伟抱负应诏入京,但长安三年,不仅没有得到玄宗的重用,反而还遭到权臣宠宦的谗毁,最后只得"恳求归山",永远离开了京师长安。这里诗人"高揖卫叔卿",把卫叔卿引为同调,正表现了诗人那种"天子不得而臣"的傲岸性格。"恍恍与之去,驾鸿凌紫冥",这两句写诗人与卫叔卿驾鸿遨游天空的情景。鸿,即天鹅。凌,这里是冲上(空中)的意思。紫冥,青紫色的高空,即天空。这两句写得如真如幻,若实若虚,恰到好处,俨然一幅长空游仙图。而这种境界的得来,固然跟诗人的奇妙构思有关,但也得益于遣词造语的准确恰宜。如"恍恍"一语就似实而虚,用得非常贴切,若换以"冉冉"之类的词语,不但不足以表现诗人那种如梦如醒,完全沉浸在冥冥遐想中的精神状态,也不足反映与卫叔卿"驾鸿凌紫冥"乃是诗人想象中的情事。又如"凌"字,既然是与卫叔卿驾鸿行于空中,而不同于明星仙子的"虚步蹑太清",就非得用一个"凌"字才能恰切地表现出鸿鸟振翮高举、奋翼飞行的气势和情状。其实这都是寻常不经意的字眼,但把这种字眼用得这么恰到好处,正显出诗人的艺术功力。

以上是第一部分,分三层,写了诗人游仙的经过,重在表现诗人幻想超脱尘世的出世思想。下面第二部分即全诗最后四句,转写安史叛军攻破洛阳后恣意凌虐中原的情景,重在表现诗人关心现实、系念祖国和人民的入世思想。

"俯视洛阳川"句承上启下,写诗人与卫叔卿一起乘风驾鸿遨游太空的时候,俯首看到了洛阳一带地区。既然诗人在仙界找到了自己的同调,并且又正在凌空仙游,何以还俯视人寰?俯视人寰,又何以单单俯视洛阳一带地区的原野?这是因为诗人始终没有忘怀现实,始终在眷念着自己的祖国和人民。而他特别关注"洛阳川",则是因为"秦人伴作燕地囚,胡马翻衔洛阳草"(《猛虎行》),是因为"洛阳三月飞胡沙,洛阳城中人怨嗟。天津(指天津桥,在洛阳西南洛水之上)流水波赤血,白骨相撑如乱麻"(《扶风豪士歌》),一句话,是因为安史叛军正在恣意凌虐"洛阳川",那里的人民在呻吟,在流血,在成批成批地死亡。所以这一句虽是束上开下的过渡句,却深刻地表现出诗人身在仙游而心系人间,始终关心国家命运前途的爱国情怀。下面,"茫茫走胡兵"三句就具体地描写了诗人"俯视洛阳川"所看到的情景,在读者面前展现出三幅伤心惨目的图画。第一幅是"胡兵"横行。一个"走"字,不仅写出了叛军的猖獗,亦且见其狼奔豕突之状。第二幅是百姓横遭屠戮。"流血涂野草",极言叛军杀人之多,就连野草都被殷红的鲜血所浸染。第三幅是写安禄山及其伪燕官员志得意满、弹冠相庆。安史叛军于天宝十四年(755)冬十二月攻陷东都洛阳后,安禄山"见宫阙尊雄,锐情僭号",翌年春正月"僭称雄武皇帝,国号燕,建元圣武。子庆绪王晋,庆和王郑,达奚珣为左相,张通儒为右相,严庄为御史大夫,署拜百官"(见《新唐书·叛臣·安禄山传》),"豺狼尽冠缨"句正概括地反映了这一历史事实。豺狼,指安禄山的部属。尽冠缨,都有了官职的意思。冠缨,指帽子和系帽子的带子,以古代的大官均峨冠长缨,后遂为做官的代称。在这里,诗人对安禄山僭号称帝、署拜百官的历史事实不著一字议论,而是把自己的态度寓于带有鲜朝褒贬色彩的诗句之中。这样,既写出了伪燕官员的骄横得意之态,又表现了诗人对他们的无比憎恶之情。全诗至此,以不结作结,给读者留下了更多的审美联想余地。诸如:诗人"俯视洛阳川"的严酷局面以后,究竟有何感慨?诗人今后的人生取向又当如何,是继续隐居山林寻仙修道,还是面对现实再次入世?这些问题都留给读者根据全诗诗意去品味,或根据诗人的思想、性格、政治倾向和人生态度去思考。另外,从诗的一般章法结构来说,诗的前半既以游仙始,结尾就当有与之相呼应的诗句以回环通首源流。可诗人偏不若是,而是"止于当止",来个地地道道的自然结尾。此等结法不愧为诗仙手笔,堪称诗歌章法艺术的一大法门。

统观全诗,诗人的思想感情表现得比较复杂,既有渴望超脱尘世、追求自由的理想生活的一面;又有正视现实,憎恨安史叛军,关切祖国前途命运,同情人民悲惨遭遇的一面。诗人思想感情上的这种矛盾,是通过美妙的神仙境界和严酷的社会现实这两种情景的强烈对比表现出来的。而通过这种对比,就更加突出地表现出诗人的忧患意识。不是吗?即使当他"驾鸿凌紫冥"--正沉浸在自由的理想境界的时候,也没有忘记"俯视洛阳川",忘记多灾多难的祖国和人民。所以这首诗的思想基调,同他的许多优秀诗篇一样,还是爱国爱民的。

在艺术上,这首诗的最大特点,是浪漫主义和现实主义的完美结合。诗的前半部分描绘游仙境界的美妙,皆在表现诗人的理想和愿望,用的是浪漫主义的创作方法;诗的后半部分描绘现实社会中的灾难,旨在表现诗人的忧国和爱民,用的是现实主义创作方法。但诗歌前后两部分的结合,既不是靠"焊接",也不是靠"捏合",而是用诗人的思想感情把它们统摄起来。再加上后半部分所写现实中的景象是进入仙境后的诗人"俯视洛阳川"时所看到的景象,这就十分自然地把前后两种境界和谐而完美地结合起来,使之成为一个有机的艺术整体。

想象丰富而奇特,这原是浪漫主义诗歌的一个重要特点,但在不同的诗歌中往往又有不同的艺术情致。这首诗前半部分写仙境,由于所写情事纯然来自诗人的想象,所以似实而若虚;又由于所写情事的自然环境如华山之莲花峰、云台峰等原是客观存在,甚至由于所写人物也分明具有真实地存在着的人的某些特征,所以又似虚而若实。后半部分虽写现实,但由于所写情事并非诗人亲睹,所以也织入了诗人的想象,只是由于诗人关切时事,对当时的社会现实非常了解,才写得那样真切如见,合于史实。另外,这首古风作为游仙体诗,同诗人后期的许多其他游仙体诗一样,诗人在驰骋想象的同时又跟道家神仙传说巧妙地融织在一起,从而形成一种绮丽瑰玮的艺术境界。如诗人想象中明星仙子"素手把芙蓉,虚步蹑太清"的形象和仙人卫叔卿"驾鸿凌紫冥"的形象等,就都融入了道家神仙的有关传说,而且妙在如乳之滴于水,浑然不分。总之,这首诗,特别是前半部分,虚虚实实,真真幻幻,想象十分丰圆,充分体现了"想落天外"(沈德潜《说诗晬语》)的审美特点。

这首诗在语言上纯用白描,不雕琢,不藻饰,甚至连诗人最为精善的夸张手法也不用,就如他的某些乐府体诗一样,充分体现出诗人于自然中见真纯的语言特色。

至于这首诗的风格,由于诗歌所表达的思想内容所决定,前后两部分形成了由飘逸到沉郁的鲜明反差。但是,一则因为全诗有一个总的思想基调,二则也因为诗人有深厚的艺术功力,二者还是十分和谐地统一在一起,丝毫不给人以"移宫换羽"之感。

还需要特别指出的是,这首诗在构思上显然与屈原《离骚》"陟升皇之赫戏兮,忽临睨夫旧乡"云云有传承关系,但总体构思又显然有别,特别是人物的个性特征和作品的风格特征迥异,表现出诗人在继承传统中的创造性;作为游仙体诗,这首诗还明显地受到魏晋以来游仙诗的影响,但是两相比较自有青蓝冰水之殊,因为魏晋以来的游仙诗多是宣扬"遗世而独立"的所谓"高蹈"精神,而诗人的游仙之作则旨在表现他对理想境界的执着追求和对黑暗现实的不满与反抗,因而具有更高的审美价值。

李白后期的游仙诗,常常在驰骋丰富的想象时,把道家神仙的传说融入瑰丽奇伟的艺术境界,使抒情主人公带上浓郁的谪仙色彩。这是和他政治上不得志,信奉道教,长期过着游山玩水、修道炼丹的隐士生活分不开的。但他借游仙表现了对现实的反抗和对理想的追求,使魏晋以来宣扬高蹈遗世的游仙诗获得了新的生命。《古风》其十九便是一个例证。

名家点评

《李杜诗通》:白自比叔卿,辞翰林供奉,亦不臣幺宗,因得免禄山之难,俯视天下之流血,而豺狼冠缨也。

《唐诗镜》:有情可观,无迹可履,此占人落笔佳处。

《李太白全集》:王琦注:此诗大抵是洛阳破没之后所作。"胡兵",谓禄山之兵;"豺狼",谓禄山所用之逆臣。

《诗比兴笺》:皆遁世避乱之词,托之游仙也。《古风》五十九章,涉仙居半,惟此二章(按指本诗及"郑客西入关")差有古意,则词含寄托故也。世人本无奇臆,好言升举,云螭鹤驾,翻成土苴。太白且然,况触目悠悠者乎?

作者简介

李白(701~762),字太白,号青莲居士。自称祖籍陇西成纪(今甘肃静宁西南),隋末其先人流寓西域碎叶(唐时属安西都护府,在今吉尔吉斯斯坦北部托克马克附近)。幼时随父迁居绵州昌隆(今四川江油)青莲乡。少年即显露才华,吟诗作赋,博学广览,并好行侠。从25岁起离川,长期在各地漫游,对社会生活多所体验。天宝元年(742年)被召至长安,供奉翰林。文章风采,名动一时,颇为唐玄宗所赏识,但在政治上不受重视,又遭权贵谗毁,仅一年余即离开长安。天宝三载(744年),在洛阳与杜甫结交。安史之乱爆发后,他怀着平乱的志愿,于天宝十五载(756年)参加了永王李璘的幕府。因受永王争夺帝位失败牵累,流放夜郎(今贵州境内),中途遇赦东还。晚年漂泊东南一带,卒于当涂(今属安徽)。其诗以抒情为主,表现出蔑视权贵的傲岸精神,对人们疾苦表示同情,又善于描绘自然景色,表达对祖国山河的热爱。诗风雄奇豪放,想像丰富,语言流转自然,音律和谐多变。善于从民间文艺和神话传说中吸取营养和素材,构成其特有的瑰玮绚烂的色彩。李白是屈原之后最具个性特色、最伟大的浪漫主义诗人,达到盛唐诗歌艺术的巅峰。有"诗仙"之美誉,与杜甫并称"李杜"。存世诗文千余篇,有《李太白集》30卷。

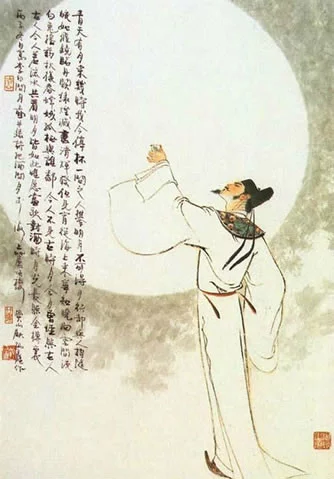

李白像

李白像

- 上一篇: 美国凯悦国际酒店集团

- 下一篇: 凯斯西储大学