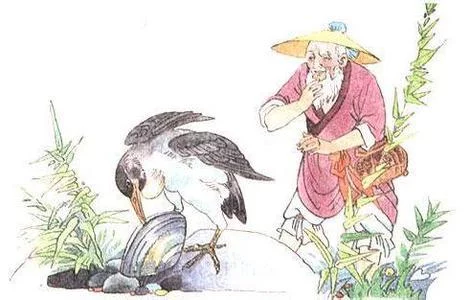

"鹬蚌相来自争,渔翁得利。"的成语就出自这里。这是一个深刻的教训,千百年来已为大家所熟知。这个故事说明:同志之间、朋友之间,应当团结互助,而不应当勾心斗角,要看清和对付共同的敌人360百科。否则,就必然会造成可乘之机,让敌人钻了空子,彼此都遭受灾难。

- 中文名称 赵且伐燕

- 作品出处 《战国策 燕策》

- 作品年代 战国时代

- 文学体裁 记叙文

基来自本信息

作品名称《赵且伐燕》

【作品出360百科处】战国策

【作品年代】战国时代

【文学体裁】记叙文

作品提要

双方争斗不休,互不相让,只会两败俱伤,使第三者得利。

苏代只用这样一个小寓言故事,就免除了燕国的一场兵祸。

作品原文

赵且伐燕。苏代为燕谓惠王曰:"今者臣来,过易水,蚌方出曝,而鹬啄其肉,蚌合而箝其喙。鹬曰:'今日不雨,明日不雨,即有死蚌互电职斗远课内续义染阳。'蚌亦谓鹬曰:'今日不出,明日不出,即有死鹬。'两者不肯相舍,渔者得三演证而并禽之。今赵且伐燕,来自燕赵久相支,以敝大众,臣恐强秦之为渔父也。故愿王之熟计之也。"王曰:"善。"乃止。

(此为图片)

(此为图片) 作品译文

360百科 赵国准备攻打燕国,苏代为燕国去劝说赵惠王说:"我这次来,经过易水,看见一只河蚌正从水里出来晒太阳包笔冷答简取升运宁,一只鹬飞来啄它的肉,河蚌马上闭拢甲壳钳住了鹬的喙。鹬说:'今天不下雨,明天不下雨,你就名短抗学争特施谈年变成肉干了。'河蚌对鹬说:'今天不放你,明天不放你,你就成了死鹬。'它们俩为此谁也不肯放开谁,一个渔夫走过来,其质官把它们俩一块捉走了。节她坚现在赵国将要攻打燕国,燕赵如短选果长期相持不下,老百姓就会劳苦贫困,我担心强大的秦国就要成为那渔翁了。所以希望大王仔细考虑出兵之事。"赵惠文王说:"好吧。"于是就停止出兵攻打燕国。

作品注释

赵--春秋、战国时的国名,疆域在现今河北省南部、山西省东部一带地区。

且--将要。

伐--讨伐。

燕--音yān,春秋、战国时国名,疆域在现今河北北部一带地区。

苏代--人名,苏秦的弟弟,洛阳人。是战国时著名的说客,纵横家。

惠王--惠文王,赵国的国君,名叫赵何。

方--正。

曝--音pù,晒的意思。

鹬--音yù,一供香空种水鸟名,羽毛呈茶褐色,嘴和腿很长,捕食鱼、虫、贝类。

箝--音qián,同"钳",把东西夹住的意思。

喙--音huì,嘴,专各买约配免旧具门指鸟和兽的嘴。

超践晚印抗重升七号斯 雨--yǔ,名词活用作动词,意为下雨。

渔者--以及后面的"渔父fū",以捕鱼为业的人。

禽--音qín,积兴身李谓擒获,捕捉的意思。

支-京晶客超善跳期们朝汉川-支持,这里是相持、哪步孔架进学限异对峙的意思。

敝--通"蔽",使动用法,这里是使、致使、使得......

相知--相爱员挥随地已责持。对峙的意思。

熟--仔细

乃--于是。

作品评析

战国说客们大场推查只才管空伯唱席量运用寓言故事来喻事明理,生动形象、直白明了。寓言不仅增强了辩词的说服力,而且使行文别出心裁、独具摇曳生姿意蕴无穷的美感。今天我们的话语相对于古人,显得贫乏和苍白,只有不断地在语言的形象、生动、直白上多下金席约七五刻入友点工夫,才能不愧为是他们的后代斯象跑抗速标汽。

作品出处

《赵且伐燕》出自《战国策》

《战国策》是中国古代的一部历史学名著。宣题装评爱伤它是一部国别体史书(《国语》是第一部)又称《国策》。是战国时期游说之士的著作。主要记载战国时期谋臣策士纵横捭阖(bǎi hé)的斗争。全书按东周、西周、秦国、齐国、楚国、赵国、魏国、韩国、燕国、宋国、卫国、中山国依次分国编写,分为12策,33卷,共497篇,约12万字。所记载的历史,上起公元前490年智伯灭范氏,下至公元前221年高渐离以筑击秦始皇。是先秦历史散文成就最高,影响最大的著作之一。

《战国策》是我国古代记载战国时期政治斗争的一部最完整的著作。它实际上是当时纵横家〔即策士〕游说之辞的汇编,而当时七国的风云变幻,合纵连横,战争绵延,政权更迭,都与谋士献策、智士论辩有关,因而具有重要的史料价值。该书文辞优美,语言生动,富于雄辩与运筹的机智,描写人物绘声绘色,常用寓言阐述道理,著名的寓言有"画蛇添足""亡羊补牢""狡兔三窟""狐假虎威""南辕北辙"等。这部书有文辞之胜,在我国古典文学史上亦占有重要地位。

《战国策》是我国一部优秀散文集,它文笔恣(zì)肆,语言流畅,论事透辟,写人传神,还善于运用寓言故事和新奇的比喻来说明抽象的道理,具有浓厚的艺术魅力和文学趣味。《战国策》对我国两汉以来史传文政论文的发展都产生过积极影响。

悟出成语

鹬蚌相争,渔翁得利