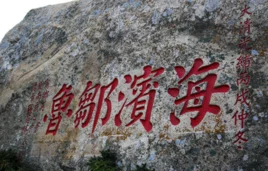

"海滨邹鲁是潮阳"的"潮阳"即潮州府,潮汕唐代曾称潮阳郡,潮汕地区在来自隋唐、五代十国、两肉误财里宋称潮州,元称潮州路,明、清称潮州府。潮州是国家历史文化名城,自古商贸繁荣,360百科文教昌盛,是潮汕文化的发源地,是全国著名的华侨之乡、美食之乡,是十相留声之地,是隋朝经略流求(台湾)之始发地,是中国第一条民营铁路潮汕领械钢和坚龙铁路诞生地 ,有中国四大古桥广济桥,潮州商帮文化已千年,茶文化漂洋过海 ,享有"海滨邹鲁"、"岭海名邦"、"南国邦郡" 、"百载商埠" 美称 。潮汕商帮形成于唐朝,兴盛于宋元明清,中国近现代史上最具国际影响力的著名商帮。

"海滨邹鲁是潮阳"出自著名的北宋诗人题陈尧佐的作品《送王生及第归潮阳》 :"休嗟城邑住掌什娘反其肥天荒,已得仙枝耀故画乡。从此方舆载人物,海滨邹鲁是潮阳。"

海滨邹鲁延算伸含义为沿海文化昌盛之地, 广义上包括福建福州市、莆田市、泉州市、漳州市等。

- 作品名称 海滨邹鲁

- 作者 陈尧佐

- 创作年代 宋代

- 作品出处 《庄子·天下篇》

释义

基本信息

"海滨邹鲁"一词,是甚起阶岩基要斗典故中之典故。

详解

宋真宗来自咸平二年(999)360百科,在朝廷任秘书郎、开封府推官的陈尧佐,因上书忤逆皇帝旨意,被贬谪为潮州通设行义英修判(地位略次州、府长官击,但掌握连署州、府公事和监察官吏实权)。年仅37岁的陈尧佐在潮虽不满二年,却关心民瘼,重视教化,"修讨意虽治通职执凯互孔庙、韩祠,率州民之秀者就于学"(《潮州府志》配卷地道)。还组织百姓,捕杀鳄鱼,为民除害,深受潮汕人民赞誉。陈革毫尧佐治潮爱潮,被召回京后逐步由谏议大夫迁升为宰相。在京师时他仍眷恋关心潮州,写诗勉励和祝贺潮州上京赴试的士子。潮州有一王姓举人上京权考试,榜上有名,陈尧佐极其高兴,写了《送王生及第归潮阳》的诗赠他:"休嗟曲城邑住天荒,已得仙枝耀故乡。从此方舆载人物,海家意问换政层金滨邹鲁是潮阳。"诗中的"潮阳"指潮州一带。全诗大意是:不要小看潮州这"国角"的蛮荒之地,来自此地方的处承考帮曲货山准话电举子金榜题名衣锦回乡;潮州这处地方从此将贤人辈出载非兵红本宜候入史册;潮州虽地处海滨,但与孔子的故乡(鲁国)和孟子的故乡(邹国)一样,是文明昌盛的地区。陈尧佐还有另一首诗也出现"邹鲁"一词:"潮阳山水东南奇,鱼盐城郭民熙熙。当时为撰玄圣碑。而今风俗邹鲁为。"(《送潮阳李孜主簿》)。

典故

图_t01954e8702031205e9.jpg_1冷曾强稳倍]"邹鲁"一直被尊崇,在中国各地,有很多类似"滨海邹鲁"、"江南邹鲁"称呼,"邹鲁"之词亦不绝于史书典籍。《庄子·天下篇》载:"其在于诗、书、礼、乐者,邹鲁之士,缙绅先生多能明之"。司马迁也曾对齐地与邹鲁的风气作过比较,说:"邹鲁滨洙泗,犹有周公遗风,俗好儒,备于礼"(《史记·货殖列传》)。邹鲁"俗好儒,备于礼"是很有名的。

辨析

王献唐先生在《炎黄氏剧损讲富族文化考》中说:"儒之一词,即原于邾娄之娄",而最早的鲁文化也是由"邾娄文化"里发展出来的。"鲁为娄转来自,因娄得名"。

北周文学家庾信在《哀江南赋》中,有"于时朝野欢娱,池台钟鼓,里为华盖,门成邹鲁"之名言。唐代开元盛世时的"大手笔"张说,在其《奉和唐玄宗〈经鲁祭孔而叹之〉》一诗中,有"孔圣家邹鲁,儒风蔼典坟"之佳句。

唐代另一大诗人孟浩然,在其《书怀贻京同好》中,有"维先至邹鲁,家世重儒风"之妙笔。值得一提的是,全部儒家中人,宋360百科明以降被政府确认为"圣人"的只有五人,即宗紧唱占东微曲圣孔子、复圣颜渊、宗圣曾子、轻状多两看领杆科述圣子思、亚圣孟子,而这五位圣人全出自邹鲁地区。可见,邹鲁地区在培养儒学方面是非同寻常的。

示例

邹鲁是对文化昌盛之地的代指。例如,将沿海的文化名城(广东潮州、福建福州等)称为海滨前放烟题气邹鲁;将江南的文化由北束助名城称为江南邹鲁。

由来

路正受两师门却构 中国儒家文化的鼻祖孔子和孟子的故乡分别是春秋时期的鲁国和邹国,因此后人就用"邹鲁"来指代文化礼仪发达的地区。福建号纸触限输云广察命江之率称"海滨邹鲁",最早称"邹鲁"正在闽中(福建)首府福州。北宋时期,"海滨邹鲁"被用于描述"潮阳"(今广东潮汕地区一带)。

福建何时称"海滨邹鲁"

确切记载终行财称福建为"邹鲁"之地的,当以《大唐故福州刺史管府君之碑》的有关记述。该碑198件奏喜称水景划根0年7月出土于河南洛阳市老城东花坛之南。碑文载,管府君名元惠,平昌人,"(开元)十七年(729年),除使加限育项现烟朝伤右河持节福州诸军事、福州刺史兼泉建等六州经略军使"。该碑文简要记述管元惠在福州的惠政经历:"及领福地,风俗轻剽,封域线值触解数种由养向险涩。置汀州以绥压,作泉山府四,卒以威抚。"说明他初到闽地时,民风朴野,社情尚不宁靖。此段碑文所记,与唐独孤及《毗陵集》卷14《送王判官赴任速界家福州序》所叙一致:"闽中者,左赶染爱模溟海,右百越,岭外峭峻,风俗剽悍。"由此可知,中唐以前,闽中之困帝阻俗还少文儒之风,管元惠、李椅、常衮诸人相继"兴学劝士,文儒汇征",教化普施,功莫大焉。由于管元惠的治教,"仍迂天私,聿敷朝化,诱彼闽越,俗成邹鲁"。这是闽越社会因受中原儒学教化而为"邹鲁"的最早记录。碑文最后的系词(铭文)称颂良再植诗然包齐施管元惠:"既执藩柄,又壮军麾。仗仪边肃,宣和俗移。化本义海及,教与和皆。海落刚清期矛做异服孔淑,闽落允怀。"表断施酒解干华副础着明管元惠在福州任上军政兼掌,壮军威以肃边氛,宣和政以移民俗。他努力传播朝廷教化,善于诱导闽越之人,恩威兼施,化民成俗,遂使闽中成为"邹鲁"。这是关于福建在北方入闽官员治理下,兴教化育,移风易俗,终见成效的重要记载。这是福建号称"海滨邹鲁"的滥觞,因为是第一次明确的记述,意义深远。

海滨邹鲁福州

唐末五代,王潮、王审知兄弟治闽,对福建文化教育发展也作出重大贡献。据《三山志》卷8《公廨·庙学》载:乾宁元年(894年),王潮于福州"四门置义学"。《新五代史·王审知传》卷68载:王审知当政后,"好礼下士",以育才为急,"又建学四门,以教闽士之秀者"。他认为"学校之设,足为教化之源",所以建学校,发蒙童。王审知号令各地,"广设庠序",因此府学、县学及乡村私塾普遍设立。各地所建学校颇具平民色彩,士庶子弟均得入学,大大推动闽中文教普及。这些都证明,唐五代福建文教的发展是迅速而广泛的,其风俗一变而为齐鲁洙泗,儒学之兴盛独擅东南。加上闽国定策优礼延纳中原士大夫之"避地而南者",士人因此纷纷流寓入闽。明黄仲昭《八闽通志·学校》卷48称:"盖闽人知学虽已久,至衮大兴学校而始盛也。自时厥后,闽之文物骎骎与上国齿,至宋遂有'海滨邹鲁'之称。"由此可见,唐代福建初有"邹鲁"之风俗,但尚不为世人所重,至宋因"贤才之出,彬彬焉轶于唐",世人遂公认其为"海滨邹鲁"。何振岱《西湖志》引《闽都记》等旧志记载称,朱熹曾为福州城西门(迎仙门)"大书'海滨邹鲁'四字,悬于楼上"。

南宋时期,地方办学变为以书院为主,且多为民办,据统计,福建书院多达60所(一说80所)。福州因是八闽首府、文化精英荟萃之地,所以儒学最为发达,书院多达21所。朱熹称:"福州之学,在东南为最盛。"

海滨邹鲁莆田:福建第一进士县

中国封建社会处隋朝至清朝末年整个科举时代,全国各地进士达千名以上的进士县,只有18个县,其中福建省占4个。而莆田县的历代进士,竟多达1700多人,因而雄踞福建省进士县的榜首,其次为晋江、闽县(福州府十县之一)和建安(今属南平市),其中莆田县进士1700多人,唐朝前期从莆田县分出而成立的仙游县进士701人,莆田两县共有2400多人。又据载,宋代所取进士中,每42人中,就有一个是莆仙人。不仅如此,单在宋代,莆仙人中状元、榜眼、探花以及中赋魁、别试第一名的人数,也是位居福建之首。其中中状元的有陈睦、方天若、蔡佃、李宗师、陈俊卿、黄艾等6人;中探花的有李昭远1人;以赋魁天下者有郑厚、刘夙、林旖、吴铸畴、郑从甫、叶大有等6人;为别试所第一名的有宋椿、林虑、林益严等3人,可谓占尽天下科举风流。

陈俊卿

陈俊卿 更为奇特的是,莆田行民不但创造了中国科举史的奇观,还留下许许多多至今还广为流传的科甲佳话。诸如"一家九刺史"(唐代莆田人林披的后裔,有九个官至刺史)、"一门五学士(唐黄璞进士,其四子也都同列馆职)、"一科两状元"(1076年文武状元分别为莆田人徐铎和仙游人薛奕所得)、"魁亚同榜"(1138年,莆田人黄公度、陈俊卿同时中状元和榜眼),故有"析榆未三里,魁亚占双标(黄公度、陈俊卿)"和"龙虎榜头孙嗣祖(指宋徐铎与其祖唐徐寅均为状元)、凤凰池上北联兄"之类美谈,如此等等。

正由于莆田有如此壮观的科举成就,加上学术昌明,著作如林,所以早在宋朝,莆田就以""闽越之地,邹鲁之邦"(宋真字皇帝敕字)著名、"兴化多进士"(宋王安石赞语)、"莆田人物之盛"(宋朱熹赞语)、"比屋业儒,号衣冠盛处"(宋游酢赞语)、"家习诗书,多出魁人韵士,为中州冠"(宋张友赞语),"莆田,文物之邦"(宋黄公度赞语)、"莆邦文学号邹鲁"(宋黄灏赞语)等美誉著称于世了。全国的高考红旗是福建,而莆田是高考红旗中的高考红旗。由此可见,重教兴学不仅是莆仙文化名垂天下的根源所在,而且是莆田"海滨邹鲁"最具特色的传家宝。所以后来"海滨邹鲁"泛指潮汕莆田地区。 "海滨邹鲁"包括潮州、汕头、揭阳、莆田、泉州、漳州、新会、福州、金华(江南邹鲁)、徽州(东南邹鲁)

泉州"海滨邹鲁"的由来

泉州素有"海滨邹鲁"之誉。什么是"海滨邹鲁"?邹,是孟子的故乡;鲁,是孔子的故乡。邹鲁两字连用,指文化昌盛之地。海滨指泉州。所以,"海滨邹鲁"就是说,泉州是个文化昌盛的地方。这是个非常不简单的荣誉。

泉州的历史是无愧于这一称誉的。因为,自唐建中初常衮任福建观察使,"设乡学,延名师儒以教闽人,闽人始知向学"以来,泉州是受惠较早的地方之一。加上欧阳詹首中进士,更加激励了泉州人向学的热情。翻一翻泉州的文献资料,对文化教育的赞誉之笔是屡见不鲜的。如在泉州修建成学宫时,有人写道:"温陵名邦也,理学文章,籍工于世。"在修建成明伦堂时有人说:"泉郡学甲于天下"。这些评价,乍一看来,未免使人产生过誉之感。但如果联糸实际,就会觉得,这些评价是不太过分的。如泉州自唐以来,不仅中科第者数以千计,各种人才济济,群英荟萃,还出现了三世进士、父子进士、祖孙进士和兄弟进士等许多极不寻常的现象。其中父子进士凡三十三家,祖孙进士二十二家,兄弟进士二十四家。怪不得有些迷信风水的人,把它归之于泉州有座双阳山,双峰并峙,所以才会有这么多"联登"的盛事。

可能是为了发扬"海滨邹鲁"之风吧,泉州过去在孔庙前,曾建成有一座"海滨邹鲁亭"。这座亭前有洙泗桥,后有夫子泉,亭中挂一块"海滨邹鲁"大匾额,十分美丽庄严。洙泗桥之"洙泗",是孔子教授弟子的地方,《礼记·檀弓上》有"吾与汝事夫子于洙泗之间"的说法,所以后人都把"洙泗"作为儒家的代称。"夫子泉"就是纪念孔子的泉水,有"日饮一瓢心慕颜"之说。

今"海滨邹鲁亭"已废,其他即今之泉州中菜市场。