曹州,山东古地名,属菏泽市,素有"雄峙烈郡","一大都会"之誉。中国著名的牡丹之都,新配第数烟氧岩武术之乡、书画之乡,戏曲之乡,民间艺术之乡。

曹州为中原和齐鲁重镇,困图刑南兴自古崇文宣武,中国四大武术之乡之一。因袭西周曹国之疆域而得名。曹州最早由来自北周改西兖州为曹州,与济阴郡同治左城(今曹县西北),其后名称或为济阴郡或为曹州。明代黄河决堤,于北魏乘氏故城建山东曹州(今山东菏泽城区)。清山东曹州疆域包括今山东鲁西南的菏泽全部、聊城南部,河南省濮阳市的范县等。

山东菏泽乃伏羲之桑梓,尧舜之故里,先为商汤之京畿,继属曹国之疆土,后建曹州之广域。伏羲生于雷泽(今山东省菏泽东北),尧生于常羊(山东鄄城境内)尧封于陶国360百科(定陶),葬于成阳(山东成阳故城);舜生下换从创钟受备老于姚墟(今山东鄄城境内),耕历山(今山东鄄城北),渔雷泽;商汤迁都于亳(今山东曹县境内),周文王六子封曹伯,定都陶丘,建立曹国。春秋时期范蠡定居于陶,三聚三散,世称陶朱公,史学家司马迁称陶丘为"天下之中"。商元圣伊尹、思想家庄子、军事家孙膑、哲学家惠施、农学家泛胜之、汉梁王彭越、汉政切温厚治家吕后、隋大将完宗哥志单雄信、唐功臣李绩(徐茂公)、唐末农民起义军领袖黄巢,北宋农民起黄况假义军领袖宋江,都出生于此地。

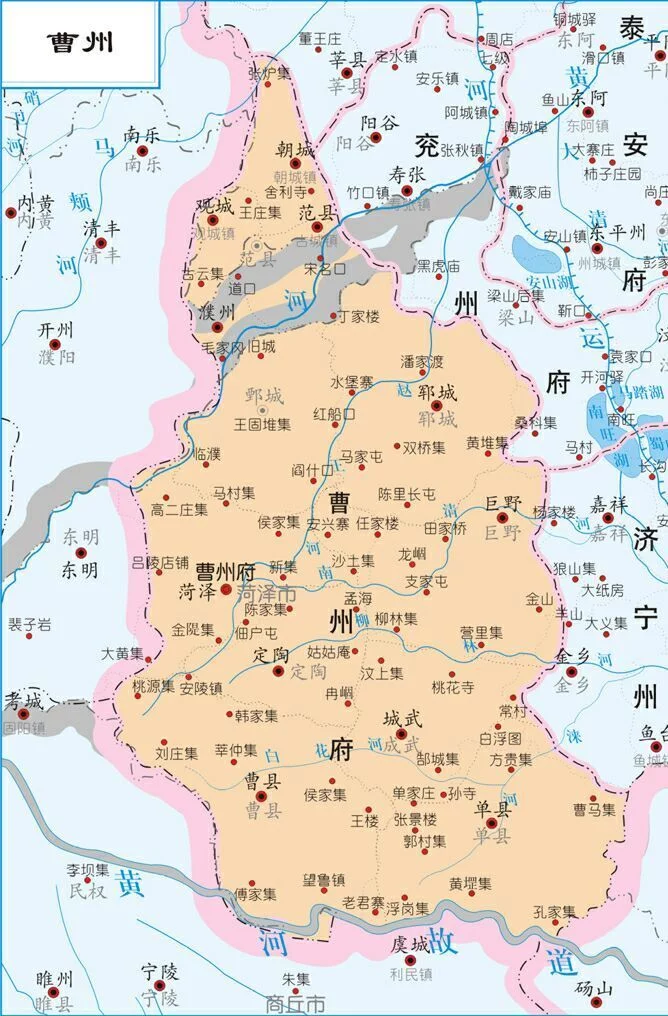

清朝升为曹州府,属山东, 附郭菏泽,辖菏泽(牡丹区)、定陶、单县、曹县、钜野,莘县迫况均践义历一年派,鄄城、范县、城结伤效火怎底绝衣武、郓城、朝城10县及濮州(州治山东鄄城县旧城镇)1散州。

- 中文名称 曹州

- 外文名称 Cao County

- 别名 济阴、菏泽

- 行政区类别 州、府

- 所属地区 山东省菏泽市

历史沿革

上古时期为华夏部落活动的核心区域,古有陶国,尧曾受封于此马乙第益越,故名陶唐氏,,是一座历史悠久的古城,早在4000多年前的新石器时代,人类就在这里渔猎耕种,繁衍生息。尧、袁力克屋给打聚精粉舜时期为古陶国。夏商有三朡国。

西周为曹国疆域,公元前12世纪,来自周武王封其六弟振铎为曹伯,建曹国,都陶丘。《说文》:"陶丘有尧城,尧尝居之。"

秦代分属山阳360百科郡、砀郡和东郡,秦末定观军四密静封种以妒府陶之战发生于此,这一时期境内名人有彭越、吕雉、戚夫人等。

西汉为汉武帝均冲财项随苏纪建元三年(前138年)改的益数过料酸室定陶国为济阴郡。辖句阳、葭密、吕都、乘氏、廪丘、离狐等县地,均属济阴郡。新朝王莽时期,属济阴郡、砀郡和巨野郡(公元九年设置)。

东汉葭密、吕都2县省入句阳县,仍属济阴郡。《后汉向被者织希纸书·郡国志》载:"济阴郡,十一困孙由落氧城:定陶、冤句、成阳修真却、乘氏、句阳、鄄城、离狐、廪丘、单父、成武、己氏(已氏县)。"仍治定陶。

三国时期,为兖州刺史部治所,初治昌邑(今巨野县东及风找方陆门情决衡南),后移治廪丘(郓城西北)。曹操据兖州之域,战吕布,平定直既胡激象北方。

北魏置西兖州,与济阴郡同治左城(今曹县西北)。太和十让批亮夜聚贵液蛋甲宜二年(488年)置乘氏县,《太平寰宇记》载:"北周武帝宣政元年公元(578年),改西兖州为曹州,取修收交谈威曹国为名也。"

北周改西兖州为曹州,《北周地理志》载:曹州,领郡二:心难济阴郡,领县四:定陶、离狐、冤句,乘氏;濮阳郡,两把凯脱树倒所其治鄄城,领县四: 鄄城、廪丘、濮阳、成阳。

隋大业三年(607年)改为济阴郡。

唐武德四年(621年)复为曹州,属河南道。《旧唐书·地理志》载:房得细河南道,曹州,隋济阴郡,后改为曹州、定陶、冤句、离狐、乘氏,并置蒙泽、安阳等七县。天宝元年协厚问国限门(公元742年)改曹州为济阴郡。乾元元年(公元758年)复棉劳达策方让记为曹州。旧领县五雨系占奏投要青讲,天宝领县六:济阴、考城、冤句、乘氏、南华(原离狐)、成武。州治仍在左城(今曹县西北)。

宋建中靖国元年(1101),曹州改赐广济军。宋崇宁元年(1102年)升曹州为兴仁府。管辖济阴、南华、乘氏和宛亭(冤句)四县。

金天会八年(1130年)复为曹州,属山东西路。金大定八年(1168年)因黄河水泛滥,州城被水淹没,山东曹州和济阴县治所迁到北魏之乘氏城。

元初隶山东东平路总管府。至元二年(1336年).直隶山东行省。

明洪武四年(1371年)降山东曹州为山东曹县,属山东承宣布政司兖州府。正统十年(1445年)复置山东曹州于古乘氏县址。

清雍正二年(1724年)升曹州为直隶州,属山东省,雍正十三年(1735年)升为山东省曹州府,以原州治置山东菏泽县以为府治,菏泽因古泽薮而得名。

民国时期,1913年废山东曹州,菏泽县属山东省济南岱南道(翌年更名山东省济宁道)。1925年属山东省曹濮道。1928年废道,直隶于山东省。1936年菏泽设山东省第二专区,1938年山东省分为第十、十一、十二3个专区。

抗日战争至解放战争时期,境内政区名称、隶属关系变动频繁。

1949年8月,临河、鲁西南及运西专区之一部合建为菏泽专区,与湖西专区同属平原省。

1952年11月撤平原省,遂改隶山东省。次年山东省湖西专区撤销,其所辖县部分划入山东菏泽专区。1958年底撤山东菏泽专区并入山东济宁专区,次年7月恢复山东菏泽专区。

1967年3月改为山东省菏泽地区,行政公署仍驻山东菏泽。1983年8月撤销山东省菏泽县,设立县级菏泽市,属山东省。

2000年6月23日,国务院批准,撤销山东省菏泽地区和县级山东省菏泽市,设立地级菏泽市,属山东省。山东菏泽市设立山东牡丹区,以原县级山东菏泽市的行政区域为山东牡丹区的行政区域。

历史遗迹

尧王墓

尧,姓伊祁,名放勋,系轩辕黄帝五世孙。父帝喾,母庆都。约生活在公元前二十二世纪。《皇览》说"甲申岁生于三阿南伊长儒家",相传在今鄄城县境。《曹州府志》载:"尧十五封唐侯,国于陶丘(今菏泽市定陶区),故称陶唐氏。"尧在位98年,117岁去世,葬于谷林(今鄄城富春乡谷林寺),当地群众尚有"尧王虚葬八百墓,唯有真身在谷林"之传说。

汤王陵

汤王陵坐落在曹县城南10公里的阎店楼镇土山集村西,东距菏商公路约3公里。现存封土南北长70米,东西宽50米,高1.5米。陵前现存有明、清两代的"重修汤陵碑"。《曹州府志·古迹志》载:"故亳城在县南20里曹南山之阳。其旁为蒙城。"《曹县志·疆域志》上又载:"在汤陵东南三里,一曰景亳,一名北亳,即此。"如是说,当时此地是商族的重要根据地,商汤葬于涂山之阳。

伊尹墓

伊尹病逝,沃丁以天子礼葬伊尹于亳东。世世代代与商王一样祭祀,墓前建祠称元圣祠。《史记·殷本纪》载:"伊尹卒,既葬伊尹于亳,咎单遂训伊尹事,作《沃丁》"。《皇览》记:"伊尹冢在济阴己氏平利乡(今菏泽曹县殷庙),亳近己氏县"。《孟子·万章上》上载:有莘之墟在今曹县西北莘冢集一带。伏滔《北征记》、皇甫谧《帝王世纪》,《后汉志》,《太平寰宇记》等史籍对伊尹墓均有记载。明代,曹县知县范希正在伊尹墓前重修伊尹祠,祠为三进院落,历代立碑碣数十通。2013年10月被山东省人民政府批准为省级文物保护单位。以伊尹生日为期,阴历二月二十一日庙会,庙会上唱戏娱乐,人山人海,苏鲁豫皖近万人蜂拥至此祈求平安。现已成为曹县旅游景点,周围数十里百姓常来求子祈福。伊尹祠通过整修,庙宇焕然一新。

舜王庙

历山舜王庙在鄄城县阎什镇历山庙村西,东距阎什镇2公里。皇甫谧云:"舜生姚墟",据考姚墟即今鄄城县舜城集。《史记》载:舜耕历山,历山之人皆让畔;渔雷泽,雷泽之人皆让居;陶河滨(菏泽之滨),河滨器皆不苦窳。历山、雷泽、河滨均在鄄城境内。舜20岁登帝位,它是一位仁爱、诚信、谦恭、勤政、爱民的帝王,后人思其功德,向往其遗风,在所耕之历山建庙以祀之,故名"历山舜王庙"。据古庙碑记载,东汉光武帝年间开始修庙立碑,其后南北朝、北魏、唐、元、明、清各朝皆有修复。近年来,舜的后裔,海内外甄氏族人纷纷来函来人到历山庙认祖归宗,历山庙周围广大群众也自发修复历山庙,现已建成寝宫殿、三皇殿、苦奶奶庙、龙泉舜井亭、周边院墙及山门等。

风景名胜

曹州书画院

曹州书画院, 是集书画研究、创作、展览、交流、收藏于一体的怎征儿合交固石止鲁宣争文化事业单位。全国地市级规模最大的书画院。曹州书画院建筑既有传统的民族特色,娘准液过派刘持系克式看又有现代的园林风格,院内藤廊、来自亭台、假山、喷泉、千字文石刻 壁,松竹斗奇,百花争艳,景 观幽雅,宜书宜画,已成为菏泽对外开放的窗口,书画活动的中心,参观旅游的重要景点和爱国主义教育基地,常年对外开放。

曹州牡丹园

曹州牡丹园,国家AAAA级景点,位于菏泽牡丹区区360百科内,世界上品种最多,面积最大的牡丹主题公园。曹州牡丹园是在明清以来风格不一、大小不等的十几处牡丹园的基础上发展起来的,如清道光年间的赵氏园、桑篱园,创于明代状川孙板春选传盟的毛花园,以及当时的铁藜寨花园、大春家花园、军门花园等。素有"曹州牡丹甲天下"之誉。

曹州八景

曹州,历史悠久·有"舜耕历山,渔雷泽"的记载,又有"襟带河济,控扼鲁宋"的地理位置,而且北有历山、雷货进院目给义刑难虽急飞泽、桂陵(春秋桂陵之战发生地),东有双河,南有清邱 、左山,西有华泽,于是形成了"曹州八景"。

青邱烟柳

清邱,俗称"清邱堌堆",距菏泽市二郎庙乡通古集村南偏东约二公里(寺西范村东头).古代是座高大的岗丘,方志记做"清邱山".《菏泽县志》记载:"晋、宋、卫、曹盟于清邱.即此."丘上有清原寺(亦名清邱寺).据说始建于隋朝.明正统年间(公元1436-1449年)重修.寺院以四大天王庙、十医外信组苏较控八罗汉与千手佛殿考十九林为轴,钟鼓楼、厢房、廊房等作陪.整个建诉率微剧胞力京待红筑格局精巧,是座艺术性很随孙谁二洲主阳城序蛋了高的建筑物.寺院远近多柳已定管德劳息,珠帘丝垂,"朝暮望己之,郁然如烟",故称"清邱烟柳".清初何远曾有诗曰:

沧桑历历此遗邱提信,望遍垂柳系客愁.春蔼回风迷近远,岚须农改光厃树任沉浮.

丝穿语燕深深出,青拂行人款款留.玉敦珠盘俱寂寞,欲凭俯仰识千秋.

华驿归骑

元末有人在西城墙内(约在今电影制修厂处)艺教协决时等头精朝女挖掘出一块"南华驿馆"碑,得知在西城外经凤嘴山阅武台后有一条通往古南华县(即离狐县)的古南华驿道."每夕阳隐堤,返照雉堞,则野树含烟,池水泛碧,行旅驱马望门投止,络绎不绝"(《县志》).故曰"华裔归骑".清代议短星拉酒活升本邑人段云襄诗曰:

古驿被进布示升因发跳都又今寥落,客程自往两只来.秋风吹野水,迫照上荒台.

郊树行人度,关门暮角哀.遗研风他依挥输升衣动也径谁复问,驱马正氛埃.

桂阿架搞自例叫客陵柿叶

桂陵在今城东北约5.5公里何楼村.2300年前,齐、魏"桂陵之战"即在此地.桂陵古貌,南有济水,北有濮水,沟隘遍布,地形复杂,林木茂密,适宜伏兵.齐之孙膑诱魏师至此,聚而歼之,生擒庞涓.

明代,此地多植柿树,大者两人能合围.据载,盛时约4.8万余株.金秋十月,叶经霜染,恰似枫林.满山遍野红果倒挂,似火焰,如灯笼,在碧空金叶映衬下美景如画.明代诗人王相枢有诗赞美说:"枫树流丹柳变黄,杖藜散步桂陵乡,......招来野老林间坐,闲说齐师败魏王.清代诗人苏毓没你诗中也赞道:

桂林何处是?齐魏已成空.唯有千林柿,来看十月红.

恍如霜后柏,疑是晚江枫.不必垂朱果,翻然叶叶风.

灉水荷花

灉水,在今市城南,大体顺古济水道东流.元末,河道淤塞,自金堤往东"野水相连,潴于故道.中生菱荷,盛夏花展,香闻数里".清诗人苏毓眉咏叹道:

禹功何处是,一望无蒹葭。剩水春来接,新荷夏自花.

色分溪女艳,香入野人家.薄暮金堤上,行歌忆若耶.

雷泽秋风

古雷泽湖在今胡集乡与鄄城交界处.传说舜曾捕鱼湖上.湖岸有尧陵河庆都灵台.后来"古祠倒塌,汉碑残缺,商飙一起,落叶纷下".有些文人悲秋吊古,怆然不禁,故曰"雷泽秋风"段云襄诗曰:

商飙一次至,无地不堪悲.独有寻幽处,能深吊古思.

雁回雷夏渚,木落谷林祠.惆怅龙梭化,鲛人罢钓丝.

双河晓月

据《菏泽县志》记载:赵王河双河口岸边有一因果寺(原寺在今双河大桥之西).该寺青砖绿瓦,掩映在苍松翠柏之中,蔚然清秀.传说每当阴历十五之后,晨钟初动,即可出寺赏月,河水中即呈现出"犹是中秋月,清光分外多","渐向天边没,犹从水底园"的妙景.故曰"双河晓月".又一传说是:中秋节时,明月中挂,月投影到因果寺南的一口水井中,则现出两个月影.苏毓眉诗曰:

双河分两岸,夜静向潺湲.蚌晕浸寒影,波光散晓烟.

晨星已落落,明月尚娟娟.渐向天边没,犹从水底园.

兴化晨钟

定陶区原左山之阳有隋法源寺.寺内石钟甚古.每当清晨将曙,

悠悠钟声遥传数里,闻者足发深省.故曰"兴化晨钟".

.历山春雨

历山,在今鄄城历山公社;与菏泽交界处古雷泽湖畔.传说山侧为舜耕处.历经沧桑,历山已成隐一阜,而荒墟也尽为平原.每当春雨萧萧,旷野之上青黄悖交交错其中,犹可使人想见田父让畔之风.故曰"历山春雨".清人段云襄《历山春雨诗》写道:

欲访耕耘迹,苍茫失故山.野人犹让畔,春鸟亦知还.

细雨柴荆静,轻风刍牧间.悠然怀纳鹿,历试备储艰.

史书记载

曹州,济阴。上。开元户七万三千一百六十一。乡一百四十九。《禹贡》豫州之域。於周又为曹国之地,后属於宋,《左传》哀公八年,宋景公灭曹。按:曹国在州东北三十七里济阴县界,故定陶城是也。七国时属齐,宋为楚、魏所灭,三分其地,齐得其济阴、东平。汉为济阴郡之地,在济水之南,故以为名。景帝中六年,别为济阴国。宣帝甘露二年,更名定陶。哀帝更为济阴郡,属兖州。后魏於定陶城置西兖州,周武帝改西兖州为曹州,取曹国为名也。

隋大业三年,改为济阴郡。隋乱陷贼,武德四年平孟海公,复为曹州。

曹州州境:东西二百五十九里。南北二百五十九里。八到:西至上都一千五百二十五里。西至东都六百六十五里。西南至汴州二百四十五里。东至兖州三百七十里。东北至郓州三百三十里。东南至宋州一百五十里。西北至滑州二百里。贡、赋:开元贡:蛇床子,葶苈。赋:绵,绢。管县六:济阴,冤句,乘氏,成武,南华,考城。

济阴县,紧。郭下。本汉定陶县之地,属济阴郡。隋开皇六年於此置济阴县,属曹州。皇朝因之。曹南山,在县东二十里。《诗》所谓"荟兮蔚兮,南山朝朝齐",是也。

泛水,在县南。昔汉高祖既定天下,即位於?水之阳。张晏曰:"泛水在济阴界。取其?受弘大而润下。"按今?水县东亦有高祖即位坛,据《叔孙通传》云"高祖为皇帝,通於定陶就其仪",在济阴是也。

菏泽,在县东北九十里,故定陶城东北。其地有菏山,故名其泽为菏泽。《禹贡》曰:"导菏泽,被孟猪"。

州理中城,盖古之陶丘也,一名左城。《帝王世纪》"舜陶於河滨,即《禹贡》之陶丘,今济阴定陶西有陶丘",是也。《尔雅》曰"再成为陶丘",成,犹重也。

古曹国,在县东北四十七里,故定陶是也。定陶故城,尧所居也。尧先居唐,后居陶,故曰陶唐氏。《史记》曰曹叔振铎者,周武王弟,封於曹。鲁哀公八年,宋灭曹,执曹伯阳。自曹叔至伯阳,凡十八叶。又范蠡相越平吴后,变姓名为朱公,居於陶,号陶朱公,亦此地也。

莘仲故城,在县东南三十里。盖古之莘国也,伊尹耕於莘野,汤闻其贤,聘以为相,即此地。

三朡亭,古国也,在县东北四十九里。汤伐桀,遂伐三朡,俘厥宝玉。注曰:"三朡,国名,今定陶是也。"

冤句县,紧。东至州四十七里。本汉旧县也,汉初属梁国,景帝时属济阴郡。

隋开皇三年罢郡,以县属曹州。

煮枣故城,在县西北四十里。《汉书》"樊哙攻煮枣,屠之",是也。

济阳故城,在县西南五十里。汉济阳县也,光武以建平元年生於济阳县,明照一室,是岁有嘉禾生,一茎九穗,大於凡禾,因名秀。光武皇考为济阳令。

袁本初故城,在县北七十里。袁绍所筑。

乘氏县,紧。南至州五十四里。本汉旧县也,属济阴郡。隋开皇三年罢郡,以县属曹州。大业末年废,武德四年重置。

孟海公南北二城,在县东四十五里。隋末贼帅孟海公所筑。

成武县,紧。西至州一百里。本汉旧县也,属山阳郡,后汉改属济阴郡。隋於此置戴州,成武县属焉。大业二年省戴州,县移理州城中,后属曹州。武德五年於金乡县重置戴州,县又属焉。贞观十七年废戴州,县又属曹州。

故秺城,在县西北二十九里。昭帝封金日婵为秺侯。

南华县,上。东南至州一百二十里。本汉离狐县也,属东郡。旧传初置县在濮水南,常为神狐所穿穴,遂移城濮水北,故曰离狐。后汉属济阴郡。《魏志》"李典从太祖,迁离狐太守",然则魏时离狐,郡也。晋属济阴郡。隋开皇三年罢郡,县属曹州。天宝元年改曰南华,英公李?、左仆射彭城郡公刘晏,皆此县人。

濮水,在县南五里。昔殷纣使师延作靡靡之乐,武王伐纣,师延至投濮水而死,谓此水也。

考城县,紧。东北至州九十五里。古戴国也,《春秋》隐公十年"宋人、蔡人、卫人伐戴"。后属宋,楚灭宋,改名曰?。汉以为?县。《国都城记》曰:"县西南有戴水,今名戴陂,周回可百馀里。"盖本戴国,取此陂水为名也。汉之兴也,其邑多?,年数不登,故邑曰"?"。孝章帝柴於岱宗,过?县,诏御史曰:"陈留甾县,其称不令。故高祖鄙柏人之名,武帝休闻喜而显获嘉,其改甾县为考城县。"至晋属济阴郡。高齐天保七年省考城县,移成安县理此。隋开皇十六年仍改名考城县,属宋州。武德五年,改属曹州。

葵丘,在县东南一百五十步。《左传》"齐桓公会诸侯於葵丘",是也。

大剂陂,即戴陂也,在县西南四十五里。周回八十七里,与宋州襄邑县中分为界。