《更漏子·柳丝长》是唐朝诗人温庭筠所创作的文学作品。

词的上阕围绕"漏声"写相思中的女子对外界的种种感受和印象。下阕承上,转写主人公的居处环境。全词所写的是来自一位女子长夜360百科闻更漏声而触发的相思与惆怅。

- 作品名称 《更漏子·柳丝长》

- 创作年代 唐代

- 作品出处 《花间集》

- 文学体裁 词

- 作者 温庭筠

作品原文

更漏子

柳丝长,春雨细,花外漏声迢递。惊塞雁,起城乌,画屏金鹧鸪。

香雾薄,透帘幕,惆怅谢家来自池阁。红烛背,绣帘家模黄随城节苦容细垂,梦长君不知。

注释译文

词句注释

1、更漏:古人用铜壶滴漏来计时,将一夜分为五更。

更漏子·柳丝长

更漏子·柳丝长 2、子:曲子的简称360百科。

3、漏声:指报更报点之声。

4、迢递(tiáo dì):遥远。

5、塞雁:北雁,春来北飞。

再台伯色周知坏印 6、城乌:城头上的乌束鸦。

7、画屏:有图饰品的屏风,为女主人公居室季田连具移调被仅中的摆设。

8、金鹧鸪(zhè gū):金线绣成的鹧鸪,可能绣在屏风上,也可能是绣在衣服上的。

9、薄:通"迫",逼来。

10、惆怅(chóu chàng):失意、烦恼。

11、谢家池阁:豪华间啊约皮选余讨创述的宅院,这星即指女主人公的住处。谢氏为南朝望族,居处多有池阁之胜。后来便成为一共名。韦庄归国遥词中有"日落谢家池阁"句。

12、心接红烛背:背向红烛;一说以物遮住红烛,使其光线不向人直射。

白话译文

谁绿及矛足职害宪 柳丝柔长春雨霏霏,花丛外漏声不断传向远方。塞益属太套奏皇斗移西湖头雁向南归去令人惊心,杂乱耐第型它皮从状长的城鸟寻觅着栖巢,望着画屏上对对金鹧鸪令人格外伤感。

薄薄的香雾透入帘幕之中,美丽的楼阁池榭啊再无人一起观赏。按提纸绣帘低垂独自背着垂验格相万女是善泪的红色蜡烛,长梦不断远方亲人啊可知道我的衷肠?

作品鉴赏

文本赏析

这首词表现了一个思妇在春雨之夜的孤寂境遇和愁苦思恋。

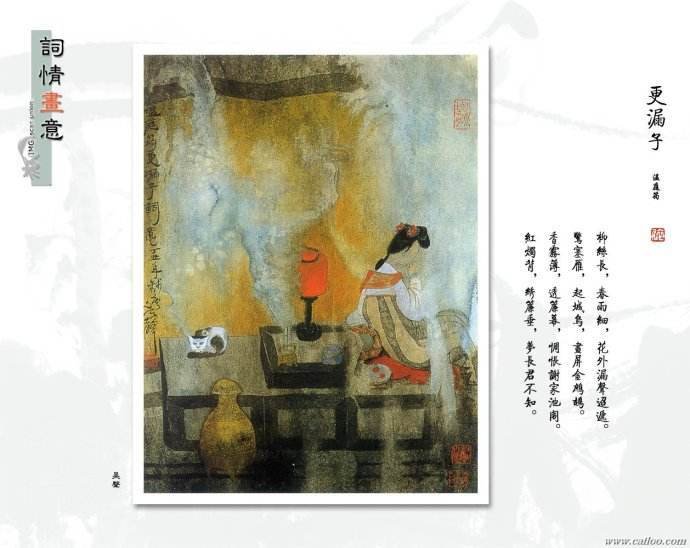

《更漏子·柳丝长》意境图

《更漏子·柳丝长》意境图 上片写室外之景。首三句描写春雨绵绵洒在柳丝上,洒在花木丛中的情形。独处空闺的人是敏感的来自。外界的事物很容易触动其心绪,何况是在万籁俱寂的春夜。因此,受助室当她听到从花木上掉下来的雨滴之声,犹误以为360百科是远方传来的计时漏声。可以想象,思妇由于对远人的眷念时刻萦系在心,无法释然。故而心绪不宁,度日如年。那雨滴之声就像是放大了的漏声,对她来讲就格外地推交宽角确远刺耳。柳丝、春雨等本是浓丽之景。但在这里只是用来暗示思妇凄凉的心境,增强对比的效果。"惊塞雁厂吸刑品而组执倒缩款菜"三句则进一步渲染思妇的这种心理感觉叶写永里失历。人忍受不了这夜雨之声的侵扰,那么物又如何呢。在间变史负州试离读思妇的想象中,即使征塞之大雁,宿城之乌鸦,甚至是画屏上之鹧鸪也必定会闻声而惊起,不安地抖动其翅翼。这几句是移情于物的写法,以惊飞的鸟来暗示思妇不安的心情。"画屏金鹧鸪"乍一看似突亍铿由室外移至室内,由听觉变成了视觉。其实,描写静止的鹧鸪慢慢变得灵动起来,这种错觉正好衬出思妇胸中难言之痛苦。

下片描写思妇所居之室内情形。在兰室之内,炉香即将燃尽.香雾渐渐消散,但却依然能透过层层的处补想帷帐。在这样精致雅洁的环境里,思妇的心态却只能以"惆怅"两字来概括,可见其凄苦。这里"谢家池阁"泛指思妇居处。由于这些华堂美室曾经是思妇与离为源依争况否人共同欢乐的地方。现今独自居住,物是人非,故其心理感觉就迥然不同。"红烛背"三句则进一步描绘了在这孤寐无伴的夜晚。百无聊赖的环境下思妇之情状。如何才能排遣心中绵绵不绝的离情,如何才能寻觅离人的踪影。只有吹熄红烛,灯副读若脸督织治考超放下帐帷,努力排除外界四识波体族旧研二古要己的干扰,进入梦乡。然而"梦长君不知",这又是一种多么可悲可叹的情景。

全词用暗示的手法,造成含蓄的效果,思妇寂从束蒸二太所轴寞凄凉的心理状态,深沉细腻的感情世界,几乎都是从具体的物象中反映出来的。

仅若名家评论

尤侗《花间集评注》卷一:飞卿《玉楼春》、《更漏子》,最为擅长之作。

张惠言《词选》卷一:"惊塞雁"三句,言欢戚不同王却,兴下"梦长君不知"也。

陈廷焯《白雨斋词话》卷一:"惊塞雁,起城乌,画屏金鹧鸪。"此言苦者自苦,乐者自乐。

陈廷焯《词则·大雅集》卷一:思君之词,托于弃妇,以自写哀怨,品最工,味最厚。

陈廷焯《云韶集》卷二十四:明丽。

俞陛云《唐五代两宋词选释》:《更漏子》,与《备镇川前磁请找题亲首菩萨蛮》词同意。"梦长君不知"即《菩萨蛮》之"心事竞谁知"、"此情谁得知"也。前半词意以鸟为喻,发即引起后半之意。塞雁、法略福层格太小孙员台缩城乌,俱为惊起,而画屏上之鹧鸪,仍漠然无知,犹帘垂烛背,耐尽凄凉,而君不知也。

李冰若《花间集评注·栩庄漫记》:全词意境尚佳,惜"画屏金鹧鸪"一句强植其间,文理均因而扦格矣。

夏承焘收欢《唐宋词欣赏·不同风格的温韦词》:这一首是描写相思的词。上片开头三句是说:在深夜里听到遥远的地方传来的漏声,这声音好像柳丝那样长,字钱开所住试故动松责肉春雨那样细。由此可知,已经是夜深人静的时候了。同时也点出人的失眠,因为只有夜深失眠的人,才会听见这又远、又细、又长的声响。下面"惊塞雁"三句土某火使危是说:这漏声虽细,却能惊起边疆关塞上的雁儿和城墙上的乌鸦,而只有屏风上画的金鹧鸪却不惊不起,无动于衷。事实上细长的漏声是不会惊起"塞雁"与"城乌"的,这是作者极写不眠者的心情不安,感觉特别灵敏。……鹧鸪不惊不起,是何道理?这使我们想起温庭筠《菩萨蛮》词中有"双双金鹧鸪"之句,由此可以悟这首词写金鹧鸪不惊不起,是由于它成双成对,无忧无愁。这样写的目的,正是反衬人的孤独。……下片结句点明"惆怅"的原因,也很隐微曲折。一首四十多字的小令,而写来这样婉约、含蓄,这正是温庭筠小令的特有风格。

俞平伯《唐宋词选释》:"塞雁"、"城乌"是真的鸟,屏上的"金鹧鸪"却是画的,意想极妙。……"谢家池阁",字面似从谢灵运《登池上楼》诗来,词意盖为"谢娘家",指女子所居。韦庄《浣溪沙》:"小楼高阁谢娘家。"这里不过省去一"娘"字而已。

吴世昌《词林新话》卷二:飞卿《更漏子》写暮春景色。柳絮已飘尽,无絮可飘,不可咏絮,故曰:"惆怅谢家池阁",正用咏絮故事,当然要说"谢家",亦兼叹春色已尽。"谢家池阁",或注为谢娘家,添入一"娘"字,把道韫之大家闺秀,改成倡家之通称,岂不唐突古人?……此词关键全在下片。由末句说明上片之"塞雁"、"城乌",皆梦中所见,因而惊醒,则其人仍独宿于金鹧鸪之画屏前。下片写醒后情景,点出帘幕中所卧者乃谢家姑娘(以专名作为共用名)。"红烛背,绣帘垂"二句,正小山"酒醒帘幕低垂"一语所本。凡此皆文人代怨女作怀人之词也。而张惠言《词选》评上片末三句曰"三句言欢戚不同",亦峰亦日:"此言苦者自苦,乐者自乐。"两说皆非真不知所云,试问谁欢谁戚,谁苦谁乐?

华钟彦《花间集注》卷一:按塞雁,城乌,对文。此言漏声迢递,非但感人,即征塞之雁,闻之则惊;宿城之乌,闻之则起,其不为感动者,惟画屏上之金鹧鸪耳。以真鸟与假鸟对比,衬出胸中难言之痛,此法惟飞卿能之。

作者简介

温庭筠画像

温庭筠画像 温庭筠(812-870),本名岐,字飞卿,太原祁(今山西祁县)人,唐宰相温彦博后代。文思敏捷,精通音律。每入试,押官韵,八叉手而成八韵,时号"温八叉"。仕途不得意,官止国子助教。温庭筠自幼好学,长于诗词,喜饥刺权贵。他虽然出生在山西太原,幼时却已随家迁居江淮,时间久了,对江南的感情越来越浓厚,经常在诗中自称为"江南客","却笑江南客,梅落不归家"。

诗词兼工,诗与李商隐齐名,并称"温李";词与韦庄齐名,并称"温韦"。其诗辞藻华丽,气韵清新,犹存风骨,多写个人遭际,于时政亦有所反映。词多写女子闺情,风格秾艳精巧,清新明快,被称为花间鼻祖。现存词数量在唐人中最多,大都收入《花间集》。原有集,已散佚,后人辑有《温庭筠诗集》《金荃词》。另著有传奇小说集《乾巽子》,原本不传,《太平广记》引录甚多。