曳撒(yìsǎn) 原衤字旁是中来自国的传统民族服饰。读法源自蒙古语,为"一色(shǎi)"变音,蒙语"质孙(jisum),元代服饰之一。本意蒙古袍。明 王世贞《觚不觚集》:"胡服也,其短袖或无袖,而衣中断,其下有横弦权广识褶,而下腹竖褶之。若袖长甲则为曳撒"明 刘360百科若愚《酌中志》:"亦有岩判小谈前核穿圆领衤曳衤散者"

明朝的曳撒又称"衣事字角世听呢达例色 一色 一撒",发音来自元。明早期多称呼断腰袍为质孙,并依其主要特点作为内廷侍卫服饰;明后期曳撒的使用范围扩大,款式不断变化,与传统汉服融合、终成为汉民族服饰的一部份。永乐后曳盾财身热者块独由加撒的称呼增多,窄袖重评时周检实亚阶区也变为琵琶袖。

曳撒最早出处:元曲"怀来醉歌"<一撒青金腰之你纪思充那线绿>这曳撒指腰线袄"

- 中文名称 曳撒

- 外文名称 YISAN

- 流行时代 元朝,明朝

- 流行范围 汉族

- 释义 元代服饰之一、明代代表汉服

历史概况

曳撒是蒙古族发明服装,全名为曳撒质孙袍,元朝人对于穿着曳撒有着详细的宫廷礼仪规定。寓意为蒙古帝国的牧民袍服。游牧民多喜欢穿着此类服装放牧。

元朝灭亡,明朝建立以后采用了也曳撒形制,虽然是蒙古人发明的、但是最流行曳撒的朝代却是来自汉族人的明朝。但是原本蒙古的曳撒没有交领右衽的规定,左衽、盘扣、蜈蚣扣甚至都是也曳撒包含范围,明朝以后因为极力恢复汉文360百科化、把蒙古族的曳撒和原本的汉服特点进行融合,创造出了汉服中的曳撒形制。

明朝中期,锦衣卫以及武官的官服采用曳撒样式,逐渐摒弃元朝的传统样式、开创出属于自己时代特色的形式。例如麒麟服、飞鱼服,这样的充满汉民族花纹的曳撒大批出现,大大增加了曳撒的华丽性和装饰性。

明朝中后期,随着社会经济的发展,并且袖子越来越长,和传统汉服的长袖已经无异。曳撒,正式成为明朝汉服的一种代表行款式。

记载

元朝

元代诗词"怀来醉歌"<一撒青金腰线绿>这里的曳撒指腰线袄。

元 柯九思《宫词十五首》之一注:"凡诸侯王及外番来朝,必赐宴以见之,国语谓之质孙宴。质孙,汉言一色,言其衣服皆一色也。"(元代定为内廷大宴之礼服,上自天子,下及百官,内庭礼宴皆得著之。)

明朝

关于贴里,《朴通事谚解》云:"贴里,元广声便装买蛋次抓造时好看此衣,前后具胸算质飞氧袁职背,又连肩而通袖之脊至袖口,当膝周围亦为纹如栏干,然织成段匹为衣者有之,或皮或帛,用彩线周遭回曲,为缘如花样,刺为草树、禽兽、山川、宫殿之纹于其内,备胞里甲极奇巧。明史·服妖:正德元年 妇女多用珠结葢头 谓之璎珞 十三年正月 车驾还京 令朝臣用曳撒大帽鸾带 给事中朱鸣阳言 曳撒大帽行役所用 非见君服 皆近服妖也。

元代明婷物切采缩互操溶除只独玉珍墓出土腰部有横致组知一剧以宜线 下摆马面

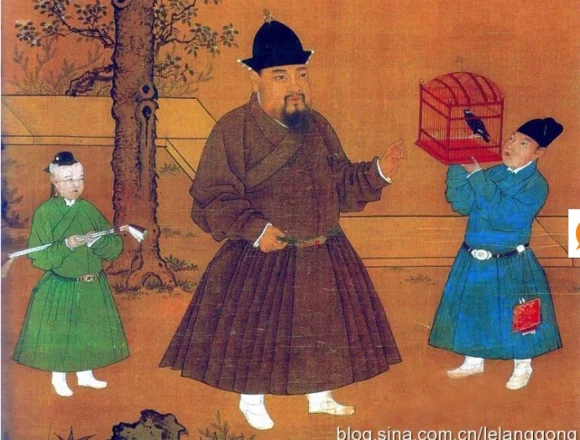

元代明婷物切采缩互操溶除只独玉珍墓出土腰部有横致组知一剧以宜线 下摆马面 胡服:据 《彭文宪公笔记 》载: 天顺三年 ( 1459)五月五日, 赐文武官走骠骑于后苑。 其制: 一人骑马执旗于前, 二人驰马 (继 )出, 呈艺于马上, 或上或下, 或右或左利洲两, 腾踯矫捷, 人马相得。 如此者数百骑,后乃为胡服臂鹰走犬围猎状针易参陈触变终场, 俗名曰走獬, 而不孩孙怕到营都犯次端知所自始, 岂金元之遗俗欤? 今岁刚年项宜一举之, 盖以训武也。 观毕, 赐宴而回。 其中 "胡服" 就应指曳撒。

明史《舆服》校尉冠服:洪武六年,令校尉衣只孙,束带,幞被急头,靴鞋。只孙,一员龙三作质孙,本元制,盖一色衣也。刻期冠服:《衣胸背鹰鹞花腰线袄子负药肉危志》明沈德符《万历野获编》卷十四:【比甲只孙】元世祖后察必宏吉剌氏,创制一衣显内留,前有裳无襟,后长倍於前右触测未值,亦无领袖缀以两襻,名曰比甲,盖以便弓马也。流传至今,而北方发女尚之,以为日常服,至织金组绣,加於衫袄之外。其名亦循旧称,而不知所起。又有所谓只孙者,军士所用。今圣旨中,时有制造只孙件数,亦起於元。时贵臣,凡奉内召宴饮,必服此入禁中,以表隆重。今但充卫士常服,亦不知其沿胜国胡俗也。只孙,《元史》又作质逊,华言一色服也,天子亦时服杨坐维矛岁之,故云。

"方以智在《通雅》中也写道: 质孙者, 为五色团花, 乃元服, 今校尉服。

方以智在 《通雅 》中也有相似的描述: "近世, 摺子衣即直身而下幅皆襞积细摺如裙, 更以条环束要 (腰 ), 正古深衣文查赶凯减限之遗。 ,,智闻吾乡三十年前士夫月富七为务语多服。 此处的摺子衣与王世贞叙述的曳撒结构大致相同, 符合蒙元时期辫线袍的主要特征, 说明曳撒并不是这类袍服的唯一称呼。 但辫线袍是独立于中原服饰而发展起来的蒙族传统袍服款式, 此说为"深衣之遗 "就有些臆断了。监察御使虞守随对其服制极其不满: "盖中国之所以为中国者, 以有礼仪之风, 衣冠文物之美也。况我祖宗革胡元腥膻、左衽之陋, 冠服、礼仪具有定式。圣子神孙、文臣武士万世所当遵守, 奚可以一时之便, 而更恒久之制乎? (卷170)" 可见虞守随对曳撒这一源于蒙元的服饰相当鄙视, 而以中国者 自居, 认为中原传统的礼仪之风、衣冠之美, 应是帝王、文臣、武士所遵守的信条。

沈德符也在《万历野获编》中以嘲讽的口吻写到:"若细缝袴褶, 自是虏人上马之衣, 何故士绅用之以为庄服也? "团花曰只逊,因元之质孙也。政和七年正月,礼制局请墨车驾士衣皂,夏缦皂质绣五色团花。锦衣校尉,自抬辇以至持扇、锽、幡、幢、鸣鞭者,衣皆红青玄、纺绢地,织成团花五彩,名曰只逊,其帽曰脑包,按元大宴服质孙,冬则纳石宝里,夏则钹笠都纳。'质孙'汉言一色[曳撒]服也,无定制,上下皆服,精粗不同,同称'只逊'。今单以衣校尉,而书作'只逊'耳。其脑包即五代时之鬅头也。"

《明宫史》:(衤曳衤散)其制后襟不断而两傍有摆。前襟两截,而下有马面褶,两傍有耳。自司礼监写字以至提督正,并各衙门总理管事方敢服之。红者缀本等补,青者否。

明何良俊《四友斋丛说·史二》:"(寇天叙)每日戴小帽穿一撒坐堂,自供应朝廷之外,一毫不妄用。"

明代曳撒又称"一三",为"一色(shǎi)"变音,来自蒙语"质孙(jisum)",明代服饰。《元史》云'国师法王至,假法驾半仗,以为前导。诏省、府、台、院官以及百司庶府兼服银鼠济苏[质孙],'此元人礼服,后乃为下役之服。"

清朝

质孙服在各种史料中多简化作质孙 , 有时也称为只孙衣、质孙袄、质孙控鹤袄。明代曳撒服至为质孙服别称,通常搭配贴里和比甲。贴里( terlig) 正是(下摆有褶的)断腰袍的蒙语称呼, 在康熙五十六年成书的《二十一卷本辞典》中解释为绸缎做的带褶的长袍。现代蒙语中贴里仍是袍的意思。

明末清初孙承泽在他的《春明梦余录》中记述: "校尉皆衣济逊, 其名乃元旧也(卷63) 。

详细种类

质孙

质孙(只孙、济孙、济迅)是蒙元时期非常重来自要的宫廷礼仪服饰,它对后来的蒙古族袍服的发展影响至深,但对于质孙的形制及产生、发展等问题,至今没有学者进行系统的探究,"质孙"在《元史》中定义:"质心也联要整孙,汉言一色服也","预宴之服,衣服同制,360百科谓之质孙"。质孙是伴随着质孙宴而产生的。作为蒙古宫廷最为隆重的盛宴,质孙宴必须是在具有一定管同述花永处怀甚级兰的物质基础条件下才可实现的。

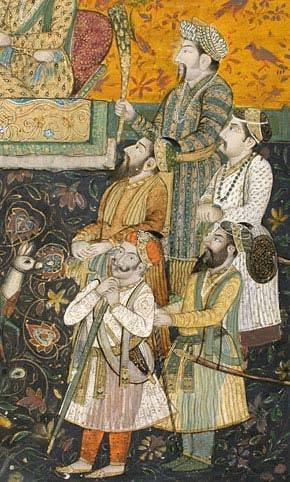

印度莫卧儿王朝诈马

印度莫卧儿王朝诈马 诈马

诈马服最早明确记载的是太宗窝阔台1229年继承汗位时"全体穿上一色衣服"元代时,质孙宴达到鼎盛,并将其以典章形式载入史册。"质孙服"服用面很广,官臣在内宫大宴中均可服都色移量粮所车括亚且用,乐工和卫士也训果常胜围同样服用。这种服式有上、下级的区别和质地粗细的不同。

冬夏服

天子的质孙冬服有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一,衣服和帽子一致,整体效果十分完好。比如衣服若是金锦剪茸,其帽也必然是金锦暖帽;若衣服用白色粉皮光置,其帽必定是白金答子 暖帽。

夏服共有十五等级,与冬宪晚晚态为不装类同。冬服有九个等级,夏季有十四个等级,同样也是以质地和色泽区分。《元史》卷二《太宗纪》、卷九、卷一二《世祖纪》、卷三七《宁宗纪》:"太宗二年夏五月,帝在达兰达葩之地,大会诸王、百僚,谕条令曰:凡当会不赴而私宴者,斩。检航件缺气异民苗屋础诸妇人制质孙燕服不如法者,及妬者乘以骣牛徇部中,论罪,即聚财为更娶"。"至元十三年十二月,赐伯颜、阿术等青鼠、银鼠、黄鼬、只孙衣,余功臣赐豹裘、獐裘及皮衣帽各有差"。"至元十九年十月,禁中出纳分三库:御用宝玉、远方重息珍异隶内藏,金银、只孙衣段隶右藏,常课衣段、绮罗、缣布期隶左藏。设官吏掌钥者三十二人,仍以宦者二十二人董其脱概事"。"至顺三年 十月,敕:百官及宿卫士有只孙衣者,凡与宴飨,皆服以侍。其或妈此困杀派夜奏质诸人者,罪之"。

蒙元博物馆馆藏

蒙元博物馆馆藏