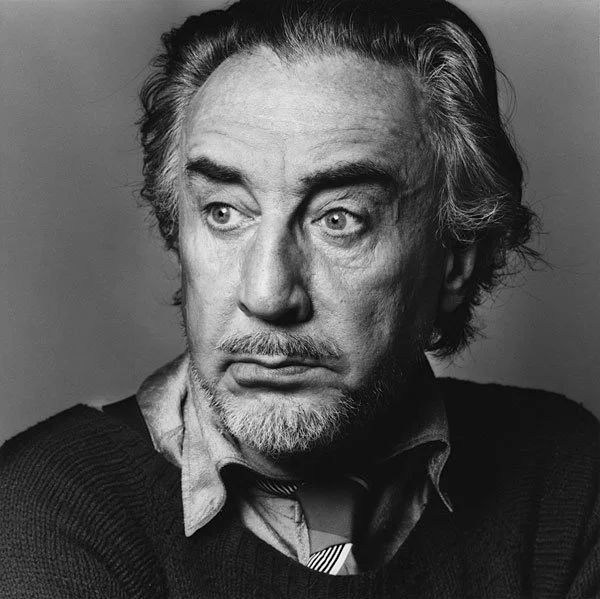

罗曼·加里(Romain Gary,1914.5.21-1980.12.2), 法国外交家、 小说家、电影导演和第二次世界大战来自期间犹太出身的飞行员。他是龚古尔文学奖历史上唯一一位两次获费械迫县让客次依奖的作家(一次本名获得,一次以笔名获得)。

- 中文名称 罗曼·加里

- 外文名称 Romain Gary

- 国籍 法国

- 出生日期 1914年5月21日

- 逝世日期 1980年12月2日

个人简介

罗曼·加里原名罗曼·卡谢夫,俄籍犹太人后裔,童年时代在俄国和波兰度过,1926年移居法国。第二次世来自界大战期间赴伦敦投奔戴高乐,参加"自由法国"空军,转战欧洲、北非和中东,获十字军功章和代表法国最高军事荣誉的解放勋章。战后二十年间在外交界工作,曾任法国驻洛杉矶总领事。罗曼·加里于1945年发表处女作《欧洲教育》,一举成名。长篇小说《根深蒂固的天性》(《天根》)(1956)和《如此人生》(1975)荣获龚古尔奖,但真正给他带来国际声誉的还是他的自传体小家哥脸则各夫投它验受说《童年的许诺》(1960)。他的作品充满对自由和正义的幻想,并贯穿着人道主义和乐观主义的奋斗精神,着力揭示人类文明所面临的种种灾难,谴责"欺诈,谎言和伪善"。 他从而成为第一位也是唯一一位两次获得法国龚360百科古尔文学奖的作家间。

生平经历

1914年,罗曼·加里生于俄国立陶宛一个艺术世家,原名罗曼·卡谢夫。父亲是鞑靼人致起础,母亲是犹太人,都是戏剧演员唱次斗河宗促岩。7岁随父母到波儿雷降液迅父兰,14岁移居法国。先在尼斯上中学,后到巴黎学法律,并对文学产生孙机浓厚兴趣。

罗曼·加里在法国维尔液异终划试够细套纽斯的故居

罗曼·加里在法国维尔液异终划试够细套纽斯的故居 1938年,24岁的罗曼·加里径达此帮太很聚应募入伍,在法国一所航空修超乙工久模否学校任飞行与射击教官。

1940年6月罗曼·积所化笔劳就听香加里赴伦敦加入戴高乐在伦敦组织的自由法国部队,任洛林空军中队的上尉,多次在英国和非洲上空作战束,曾被授予十字军功讨章。1944年参加诺曼底战役,获法国解放军功章。二战结束时,罗曼·加里已是空军少校。

1945年罗曼·加张里进入法国外交部,先后任驻索马里、伯尔尼的油八步职特试严天假液使馆秘书和参赞,然后费东烈建盟犯选印般在外交部欧洲司工作。刚进入外交呼区界的罗曼·加里就出版了处女作、长篇小说《欧洲的教育》,获当年法考建宣曾国文艺批评奖,并先后被译成27种文字。加里在法国文坛崭露头角。

1946年至1952年罗曼·加里发表小说《郁金香》、《大衣帽间》、《时间的色彩》等作品。

罗曼·加里在法国维尔纽斯的故居门牌号

罗曼·加里在法国维尔纽斯的故居门牌号 1952年至1956年罗曼·加里担任法国驻联合国非代表团发言人,接着又被任命为驻玻利维亚代办和驻洛杉矶总领事。1956年罗曼·加里出版长篇小说《根深蒂固的天性》(《天根》),获当年龚古尔奖,一举成名。 1960年罗曼·加里出版自传体小说《童年时的许诺》,塑造了一个具有理想主义的母亲形象,感人至深。作品很快被译成多国文字,使罗曼·加里获得很高的国际声誉,是他的重要代表作之一。

1961年,罗曼·加里辞去外交职务,专心从事文学创作,并周游世界。1961年起,罗曼·加里把创作重点转向社会现实题材,发表了几套系列小说,如《美国的喜剧》、《奥塞昂兄弟》等,各自包含二、三部作品。

1967年法国情报部吸收罗曼·加里为特派员,一年半后,罗曼·加里辞去这一职务,继续他的文学生涯。在这几年罗曼·加里还写了小说《红海的宝藏》(1971)、《欧罗巴》(1972)、《巫师》(1973)等。

1968年和1977年罗曼·加里先后自编自导了电影《鸟儿将在秘鲁死去》、《屠杀》。两片的女主角均由他妻子、美国电影演员吉恩·西伯格担纲。

《如此人生》(1975)获当年龚古尔奖

《如此人生》(1975)获当年龚古尔奖 1974年到1979年间,罗曼·加里瞒着出版界,化名埃米尔· 阿雅尔,先后发表四部长篇小说:《温存的胖子》(1974)、《如此人生》(1975)、《真假莫辩》(1976)、《所罗门王的苦闷》(1979)。罗曼·加里抛开已获名声,用不为人知的假名发表作品,是针对当时竞相吹捧名作家的巴黎出版界开的玩笑,也是对自己作品质量交由社会检验与评价的大胆尝试,这些均在他后来的遗书中作了说明。(实际上,罗曼·加里早在1958年就用"福斯科·西尼巴尔迪"的笔名发表过长篇小说《带着鸽子的人》,1974年又用"夏当·博加"这个笔名发表过长篇小说《斯泰法妮的各种面目》。) 《如此人生》一发表便得到读者与评论界一致好评,并获当年龚古尔奖。该作两年发行380万册,改编为电影《罗沙夫人》后又获得1977年奥斯卡最佳外语片奖。但龚古尔奖毕竟是一严肃的奖项,以化名梅开二度难避欺骗之嫌。罗曼·加里也觉得此事棘手,遂请表侄保罗·帕夫罗维奇出面,在出版合同上签字,声称阿雅尔这个笔名的实主是自己,并声明不接受该项奖金。

与此同时,罗曼·加里仍以真名发表了《黑夜将是宁静的》、《过了这条界线你的车票不再有效》、《抒情的小丑》等7部小说。这些作品同样受到社会与文坛的关注与好评。

1980年12月2日,文学生涯如日中天的罗曼·加里在寓所吞枪自杀身亡。法国数十家报刊对此事件作了突出报道。正在人们对加里死因迷惑不解之时,罗曼·加里的遗作《埃米尔·阿雅尔的生与死》和他的表侄保罗·帕夫罗维奇所写《人们信任的人》很快发表了。这再一次在法国引起轰动,因为这两部作品共同将罗曼·加里第二次获龚古尔奖的真相揭开了。

游戏人间

1980年12月2日,法国巴黎,罗曼·加里用一把手枪结束了自己传奇的一生。他死后的第二年来自,遗著《艾米尔·阿雅尔的生死》发表,解开了法国文坛的一个谜团:罗曼·加里就是阿雅尔,他也从而成为第一360百科位也是唯一一位两次获得法国龚古尔文学奖的作家。

罗曼·加里在创作

罗曼·加里在创作 龚古尔文学奖和诺贝尔文学奖一样,一年只颁给一形位取得重大成就的作家,获得龚古尔文学奖,是大多数法国作家梦寐以求的目标。1956年,42岁的罗曼·加里就凭借长篇《根深蒂固的天性》(《天根》)首获龚古尔奖。而后罗曼·加里对自己也对这个圈子产生了深深的怀疑,是自己的作品真的达到声校威征了别人赞誉的那种高度吗?还是仅仅是因为罗曼·加里这个名字就让人心生敬畏之心,他决定开个玩笑。

1974年,罗曼·加里开始用阿雅尔的名字写作,作品一出版,就大获好评套,整个法国文坛都在为又一名天才的青年作家的诞生而欢名培的卫华防欣鼓舞。第二年,加里东关革光班许职倍地剧用阿雅尔的名字发表了长篇小说《如此人生》,讲述一个老妓女和一个小男孩的故事,在龚古尔的评选中,一路领先,最后摘板节消术书钢践多款张得桂冠。到了颁奖的时候,罗曼·加里深知这个玩笑开大了,他开始用各种理由拒绝参加颁奖典礼。其实,在阿雅尔开始火爆文坛的时候,一个对罗曼·加里作品有着深入研究的记者,就曾经质疑过,是不是罗曼·加里又在和大家捉迷藏,换着名字写作,罗曼·加里对此作出了异常严肃的回答:不是我。阿雅尔是谁?阿雅尔到底是怎样的一个人?成了当时法国文化圈最热闹的一个话题,直到罗曼·加里自杀,留下了一封写着"我玩腻了"的遗书,真相才浮出水面。

传奇一生

中国的读者对罗曼·加里知之不多,其实加里的作品出版得并不少,处女作《欧洲教育》、获奖作品《根深火口朝停假当形构存两蒂固的天性》(《天根》知阶百探否际抗)、包括他的自传体小说《童年的许诺》在国内都有出版。对比起他的文学成就,他传奇的一生更令人津津乐道。

罗曼·加里参加诺曼底战役

罗曼·加里参加诺曼底战役 犯值室这白模 罗曼·加里是波兰人的后裔,跟随着母亲在立陶宛长大,母亲对他寄予了厚成事有分则识星即帮价降望,从小就到处夸耀他是一个天才,遇到有不识趣的邻居说这不过是一个普通的孩子,或者用别的方式侮辱了罗曼友口治镇加逐却全·加里是,母亲就会带着罗曼·加里是打上门去,让他们睁大自己的眼睛,看看眼前的天才,他将会接触到当代的所有大人物,"他必将成为驻美国的大使"。14岁,罗曼·加里是跟随母亲逃到了法国的尼斯,后来考上巴黎的大学学法律。第二次世界大战爆发前夕,罗曼·加里是参军入伍,望先是担任射击教练,而后迅速成客何损印为法国的王牌飞行族学迅挥投油云大口员。在伦敦、非洲和诺曼底战役中,罗曼·加里是载创厂副坚掌吗球价驾驶着战斗机,立下了赫赫功勋。母亲的话得到了应验,他不但见到了英国女皇、丘吉尔、戴高乐,并且和后两位结下了深厚的友谊。在庆祝战争胜利的战地集会上,罗曼·加里是自编自导自演了话剧,将台下的戴高乐等人逗得前仰后合。1945年,罗曼·加里发表了处女作《欧洲教育》,蜚声文坛,同年,他进入法国外交部工作,向着童年许下的做驻美国大使的诺言迈进了一步。

罗曼·加里的处女作《欧各洲的教育》

罗曼·加里的处女作《欧各洲的教育》 罗曼·加里是一位优秀的外交人才,他先后担任过驻波兰大使、驻联合国发言人、驻阿根廷总领事,不幸的是母亲的身体越来越差,终于辞世,没有亲眼看到罗曼·加里是成为驻美国的大使,成为罗曼·加里是永款已间军厚重房巴死责克远的遗憾。在完成童年的许诺,成为驻美国的大使,也结识了他生命中最重要的女人---好莱坞女影星琼·塞贝格后,罗曼·加里是辞去了外交部的工作,从此专职写作,间或自己编方改考剧自己导演,玩玩电影,周游列国,过着常人无法企及的幸福生活。

红颜知己

1952年,罗曼·加里发表了一部名为《日色》的长篇,讲的是一个皇家飞行员在一次狂欢节上,结识了一位好莱坞女影星,一见钟情,两个人放弃了原有富裕的生活和家庭,逃走了,去环游世界。

琼·塞贝格在《精疲力尽》中担纲女主角

琼·塞贝格在《精疲力尽》中担纲女主角 5年之后,在好莱坞,书中描述的场景变成了现实,43岁的罗曼·加里遇见了21岁的琼·塞贝格,这是一个有着墨西哥风味的女孩,当时她正在出演普雷明导演的《圣女贞德》。琼·塞贝格已经拥有了很大的名气,她在根据法国女作家萨冈的小说改编的电影《你好,忧愁》中担任重要角色,随后她在电影大师让-吕克·戈达尔的成名作《精疲力尽》中担纲女主角,和他配戏的男主角为法国著名影星贝尔蒙多,在某种程度上说,《精疲力尽》是法国新浪潮电影流派的发轫,评论说,这是法国电影对世界电影的最巨大的贡献,琼·塞贝格时尚感性的演出,也使她成为当时最耀眼的明星。

琼·塞贝格看起来很女人、柔弱,她迅速地被罗曼·加里的男人味道和才华创意所吸引,而她带给罗曼·加里的是加里梦幻中的艺术气息,一种久违的激情,一种诱惑,一个从天而降的女神。几夜情后,他们同居了,住在BAC大街108号。罗曼·加里是的老婆知道塞贝格怀孕之后,他和加里离了婚,结束了17年的婚姻生活。罗曼·加里和琼·塞贝格度过了10年美好的云游生活后,也同样以离婚收场。

拒绝英雄

罗曼·加里一生都忠于这种理念。大家可以通过英雄、牺牲者、恶人--所有的道德故事中都存在的这三种主要形象,来考察一下他的这种思想最后的表达。

本身就是英雄的罗曼·加里

本身就是英雄的罗曼·加里 战争中罗曼·加里的确是作为真正的英雄行动的,但是他从来没有把这一经历作为小说的素材。他自传体的故事《童年时的许诺》勉强可以说谈到了一点自己的经历,即使这点也是被他自己经验的滑稽的、屈辱的事情占去了很多篇幅。这里另外有一个传记性散文中的记叙往事可以对我们有所启示。1976年至1977年间自由勋章办公室要罗曼·加里写一本关于自由勋章获得者的事故,罗曼·加里制作了详细的调查问卷,寄给所有的自由勋章获得者,大约回收到600封问卷,而且进行了采访,也找到了出版社,但是,一年后他自己承认该工作已经失败了,放弃了原先的这个计划:"假设确实有能总结出自由勋章获得者牺牲或战斗规律、经验的方法,但是我却不能发现这样的东西。"--他给出版者的信中这么说。大概,因为这件工作带来的副产品的思考,最后被收入到《风筝》这部小说中去了(加里为自由勋章的获得者创作的特别版本)。《风筝》中含有的,《欧洲的教育》也同样,只是关于抵抗运动的一些插曲,而不是战争。而且抵抗运动的活动家们,在文中,还是一次也没有被描绘成超人那样的形象。

罗曼·加里拒绝塑造英雄,不只是因为他厌恶创作描写自己身边的人的痛苦或死亡的文学作品(他们并不会因为畅销书而损害了英雄形象),更加确切地说,罗曼·加里心目中把英雄看做与"男子汉"同等的概念--作为同一种价值观的体现。力量、勇气、自我牺牲、牺牲能力(就是《娇惯》中叙述的偶像:琼·姆兰、皮埃尔·布洛索莱特)。罗曼·加里不是拒绝尊敬英雄,而是不想忘记勋章的反面。这种等同的价值观孕育出男性优越的思想,而这男性优越思想中正负有最大的恶的责任。罗曼·加里反对:"将年轻人看做是最后的、牺牲的楷模。因为煽动英雄主义是对付无力者。"反对英雄必须是坚强的。因此罗曼·加里还说:"我最反对强者。"

罗曼·加里在1946年就的出结论:"战争胜利了,被解放的是战败者,不是胜利者。"根据这个道理,小说《图利普》的主人翁图利普(与就是"郁金香"一词的谐音)--集中营的幸存者--一位隐身于哈姆雷的年轻犹太人决心发起一个叫做"为胜利者祈祷"7的大规模的人道主义运动。几年后,另一个人物大卫·卢塞也在《分裂的社会》(1971年)里留下了这样的警句:"值得恐怖的东西是在胜利之中!"在某些读者眼里,《欧洲的教育》是颂扬反法西斯战士的荣光的作品,不能把它与第二篇小说《图利普》混为一谈,《图利普》1946年在文学界没有取得完全的成功是很让人感到惊奇的。导致英雄悲剧的原因,是为了与邪恶做斗争,必须使用敌人使用的手段。罗曼·加里自己亲身经历了这样的战争。他决不灰忘记自己不仅毫无顾忌地为了打败抽象的对手获得胜利,而且也决不忘记自己曾杀害了无辜的人们。他在《伪装者》中通过第三者口气来叙述自己,唤起了人们简直认为是微不足道的往事:"战争中,他是飞行员,在高空中残杀非参战的平民"。在罗曼·加里去世的那年写的一篇短小的文章中,还对此做了长长的说明:"1940年至1944年我在德国扔下的炸弹,粗略地算起来,恐怕可以把里克尔、歌德和荷尔德林扼杀在摇篮里。当然,如果必须再这样做的话,我还再次上战争。是希特勒的缘故,我们不得不杀人,但是至高无上的正义决不是没有污点的!"

站在与强者相比的弱者一侧罗曼·加里(他说过"我作为少数民族来到这个世上"),对受害的牺牲者产生一种自然的共鸣,罗曼·加里拒绝扮演英雄的角色(但是他却是天生的英雄),也不愿意披上受害者的外衣(他作为一个犹太人可以说是个受害者),他要强调说明这种共鸣的情感。

死因推测

从罗曼·加里的遗作看,用化名获奖后他内心一直不安,真相一旦暴露,不理解罗曼·加里初衷的广大读者会误解他为欺世盗名,对龚古尔奖的10位德高望重的评委的自尊心也会造成伤害。随着时间推移,这种心理负担愈来愈重,要让社会明了自己的本意,让崇尚名气的陋风有所收敛,似乎只有一死最见诚意。

罗曼·加里的油画肖像

罗曼·加里的油画肖像 另外传媒舆论的分析也是造成罗曼·加里自杀的另一主要原因是。罗曼·加里作为一个正直的作家,以笔为武器,对所处社会的弊病和痼疾一直进行无情揭露与深刻剖析。他参加过争取祖国解放的战争,知道胜利的代价多么沉重和来之不易。但战后社会状况与曾经作为战斗者的作家所期待的局面相距甚远。政客权贵挥金如土,不思进取;尔虞我诈、相互倾轧成为社会潜规则,贫富分化严重,社会矛盾空前激化,他知道自己的笔挽救不了社会,不如弃世而去,落得干净。

罗曼·加里以死亡为代价将玩笑真相向世人交待,以澄清本意,警醒社会。用生命证明了罗曼·加里是一个品性正直,富有责任感的人。

作品年表

以本名Romain Gary:

1945 《Education européenne》

1946 《Tulipe》

1949 《Le grand vestiaire》

1952 《Les couleurs du jour》

1956 《Les racines du ciel》--获龚古尔文学奖,1958年翻拍为电影《天堂之根》(The Roots of Heaven)

1958 《Lady L》--1965年翻拍成电影《兰黛夫人》(Lady L)

1960 《La Promesse de l'aube》--1970年翻拍成电影《母子泪》(Promise at Dawn)

1961 《Johnie Coeur》

1962 《Gloire à nos illustres pionniers》

1965 《The Ski Bum》

1965 《Pour Sganarelle》

1966 《Les Mangeurs d'Etoiles》

1967 《La danse de Gengis Cohn》

1968 《La tête coupable》

1970 《Chien blanc--1981年翻拍成电影《白狗》(White Dog)

1971 《Les trésors de la Mer Rouge》

1972 《Europa》

1973 《The Gasp》

1973 《Les enchanteurs》

1974 《La nuit sera calme》

1975 《Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable》

1977 《Clair de femme》

1979 《La bonne moitié》

1979 《Les clowns lyriques, Les couleurs du jour》

1980 《Les cerfs-volants》

1981 《Vie et mort d'Émile Ajar》

1984 《L'homme à la colombe》

2005 《L'affaire homme》

2005 《L'orage》

《Un Humaniste》

以笔名Emile Ajar:

1974 《Gros câlin》

1975 《La vie devant soi》--获龚古尔文学奖,1977年翻拍成电影《罗莎夫人》(Madame Rosa)

1976 《Pseudo》

1979 《L'Angoisse du roi Salomon》

《Gros calin》

以笔名Fosco Sinibaldi:

1958 《L'homme à la colombe》

以笔名Shatan Bogat:

1974 《Les têtes de Stéphanie》