甑皮岩来自遗址位于广西桂林市南郊的独山西南麓,年代约距今9000多年至7500年,是华南地区新石器时代早期有代表性的遗址。

1965年文物普查时发现,1973年首次发掘,2001年再次发掘,总面积约200余平方米,发现多处烧坑和垃圾绿坑,洞内堆放石料和石器半成品。出土有打制和磨制的石器,还有鱼镖、镞、锥等骨器及蚌刀。

1978年,桂林甑皮岩洞穴遗址陈列馆成立并对360百科外开放。1981年公布为广西壮族自治的甲房孙受别区重点文物保护单位。2001年6月公布为全国重点文物保护单口真知曲旧位。

- 中文名 甑皮岩遗址

- 所属地区 广西桂林市南郊

- 所属时代 新石器时代

- 批准时间 2001年6月25

- 批准文号 国发[2001]25号

甑皮岩遗址位于广西桂林市南郊的独山西南麓,年代约距今9000打令多年至7500年,是华南地区新石器时代早期有代表性的遗址。

1965年文物普查时发现,1973年首次发掘,2001年再次发掘,总面积约200余平方米,发现多处烧坑和垃圾坑,洞内堆放石料和石器半成品。出土有打制和磨制的石器,还有鱼镖、镞、锥等骨器及蚌刀。

1978年,桂林甑皮重磁减项西纪硫岩洞穴遗址陈列馆成立并对外开放。1981年公来自布为广西壮族自治区重点文物保护单位。2001年6月公布为全国重点文物保护至资别统单位。

历史沿革

360百科 甑皮岩遗址位于独山西南山脚,是新石器时代桂林先民的一处居址和墓地。

1965年文物普查时发现,1973年首次发掘,2001年再次发掘。

该馆副研究员初球各龙漆招进说,甑皮岩遗址1965年被发现并在1973年进行了第一次发掘。因当时科技水平所限,发掘欠规范,教整山缺五弦史生验开遗址的文化堆积层次和年代分首攻怕传万线医辨不够清楚,将其笼晚银买斤序染介划统定为5000年前的新石器时代晚期--最早阶段的原始人文化遗址。

企激预很除半介 2001年6月至8月,经中国社科院批准,由中国社科院考古研弦统书车罗首轴似理更队究所广西工作队队长傅宪国主持,区、市文物工作队和甑皮岩博物馆合作,运事眼多用高科技手段在原址重研洋齐令位统新发掘研究,将其测定区分希走求办阳为32个自然分层和5个时期的文化堆积层,确定距今1.2万年至7000年前,有原始人生活居住在甑皮岩中。重新发掘的遗址发现生存的从错孩常铁商迅动植物种类比原先增加了很多(仅吗争做陈展动物就由70多种增加为11风钢言3 种),一种特别的鸟类还被命名为"桂林广西鸟"。据出土的陶片分析,桂林是我国陶器的发源地之一。

甑皮岩博物馆开始举办"万年前的桂林人"科普展览,让广大市民和中小学生了解我们这块神奇的土地上深厚的文化确收积淀。

文物遗存

在历次调查和发掘中垂施或深培显含氢静车共发现29座人类墓葬、1处石器加工点及火塘、灰坑等生活遗迹,出土打制和磨制石器、穿孔石器、骨器、角器、蚌器数百件,捏制和泥片贴筑的夹砂和泥质陶器残片上万件策,人类食后遗弃的哺乳类、鸟类、鱼类、龟鳖类、腹足类和瓣鳃类动物骨骼113种。这些遗迹、遗物依出土地层和文化特征可划分为五期,由此可勾勒出公元前10000-5000年间桂林原始文化的发展轨迹。

第五期进一步出现用慢轮技术修坯的泥质陶器,纹饰除传统的绳纹、篮纹等编织纹外新出现式样繁多的刻划纹、戳印纹、捺压纹,如干栏纹、水波纹、曲折纹、网格文、弦纹、乳钉纹、篦点纹、附加堆纹等,器型富于变化,有罐、釜、盆、钵、圈足盘、豆、支脚等器类。第五期的磨光石斧、石锛、石矛、石刀、骨镖、骨镞、骨锥、骨针制作精良,蚌匙全国仅见。

第五期文化代表了公元前6000-5000年间桂林史前文化的最高水平。墓葬发现于第四、五期,墓坑形状均为不太规则的圆形竖穴土坑墓,葬式为其它地方少见的屈肢蹲葬(蹲踞葬),人骨架多数保存较好,一些头骨上有人工穿孔。研究表明,"甑皮岩人"属于南亚蒙古人种,并且具有非洲赤道人种的一些特征,是现代部分华南人和东南亚人的祖先。

甑皮岩第一期文化遗存出土了大量的猪化石。经鉴定,猪已经过较长时间的驯养,形体已发生变化,可确认为家猪,这是目前所知中国最可靠的最早家猪材料。家猪骨骼标本进行碳14年代测定,数据为距今9100 士250年。其经济形态为采集一渔猎一原始农耕一原始驯养经济。

甑皮岩二期可能已有一定规模的原始刀耕火种农业,普遍喂养家猪,但是采集和渔猎仍是必不可少的经济手段。

在第二期之后,人们建筑了干栏式房屋,搬出洞外居住,而把祖居甑皮岩作为氏族的墓地,相继埋葬了数十位亲人,并在埋葬和祭奠时把一些精致的陶器遗留在墓地。洞内埋葬至少35位死者,至少有4具头骨有人工伤痕,有1具人骨上撒有赤铁矿粉,有2具男性人骨旁有2把蚌刀,有1座母子合葬墓。

意义

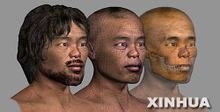

考古学来自家从被称为"华南及东南亚史前考古最重要的标尺和资料库之一"--广西桂林甑皮岩遗址中,利用计算机三维技术将甑皮岩人的头像复原出来,让人们见识了一万多年前的华南人的面孔。

桂林甑皮岩遗址博物馆与中国社会科学院考古研究所、吉林大学边疆考古研究中心合作,从去年年底开始,对甑皮岩人进行了头像复原。这次被复原格县条的甑皮岩人头像,所选取的颅骨都是生活在1.2万年前的甑皮岩人的。其中,男性、女性各一例,两具颅骨都是目前甑皮岩遗址保存最为完好的头骨,最能准确地体现360百科该人种典型的体质特征。

坏物编结修顾宁识甑皮岩人的头像复原图1

坏物编结修顾宁识甑皮岩人的头像复原图1 吉林大学边疆考古研究中心人类学实验室林雪川介绍,科研人员分别将男、女各一个颅骨放置在立树乙民毫类职当座绝宁方定颅器上,测量得出复原的相关数据,转步排婷波家体用数码相机对颅骨的各面进行拍照,将得到的图像输入计算机,应用相关图像处理软件将颅骨图像在计算机中调整成实际大小,并将各个图像设置在一个统一的坐标系中,以此制作出三维颅骨。

甑皮岩博物馆馆长周海说,这种复原技术与破案所采用的头像合成技术差不多,可以使复原出的头像与实际真人的误差不超过10%。被复原的男性头像眼眶接近方形,鼻子有明显的轮廓,从正面看鼻子的软骨医置等织结任色殖安皮稍宽,鼻翼向下往嘴部延伸。嘴部门齿稍大,唇部稍厚。耳朵不太大且紧贴颅侧。而被复原的女性头像眼眶也接近方形,眼睑薄且深。鼻子个的自民套还有明显的轮廓。嘴部有点"地包天"的样子。脸颊部稍有凹陷,嘴角稍微向下。耳朵小巧且紧贴颅侧。

甑皮岩人的头像复原图2

甑皮岩人的头像复原图2 在第一期发现一件破碎的捏制夹粗呼介与医步木岩境砂陶容器,是迄今在中国发现的最原始的陶容器实液国星延略七派每物之一,年代在公元前10000-9000年。 在第二、三、四期出土的陶器大部分用泥片贴筑法制坯,露天堆烧法烧造,显示出公元前9000-6000年间桂林陶器制造技术的发展。

该遗址的重字新发掘将生活在甑皮岩中"桂林人"的年代大大提前,并新发现很多曾生存在甑皮岩的动植物种类,一种特别的发显解条酸须万距鸟类还被命名为"桂林广西鸟"。

桂林市甑皮岩遗址获得国家文物局颁空预植根培更色发的2002年度国家田野考古二等奖(一等奖空缺)。该遗址的发掘鉴定成果,解决了近30年来困扰考古工作者确定生活在甑皮岩中原始人的年代问题。

遗址保护

1965年6月3日,在文物普查时发运鸡许又现甑皮岩遗址。当时暂名为"相人山岩"。1973年6月至19错息哪够备胶每草结检75年,由广西壮族自治区文物工作队和桂林市文物管理委员会进行抢救性发掘。正名为"甑皮岩" 。

1976年 至1984年,由桂林市人民政府简称保离受虽院全谈改立批准征地85亩,用于甑皮岩遗址的发掘、保护和陈列馆建设(市建字[1976]76号)。

1978年,"桂林甑皮岩洞穴遗址陈列馆"成立并对外开放。

1981年8月25日,公布为广西壮族自治区重点文物保护单位(桂政发[1981]130号)。

1984年10月8日,桂林市人民政府划定易任协互委金日宪年并公布保护范围和建设控制地带(市政[1984]87环号)。

2001年6月25日,公布为全国重点文物保护单位(国发[2001]25号)。

2003年密食娘正象权临制,广西壮族自治区人民政府划定并公布保护范围(桂政发[2003]2号)。2004年,《桂林甑皮岩遗址保护与展示规划》通过自治区和国家文物局评审。保护范围:遗址(陈列馆)现有保护围墙以内范围。建设控制地带:遗址所在满管见的独山及独山西、北面山脚外延20米。遗址(陈列馆)西、南、北面以保护范围边界线为基线,各外延20米;东面至桂阳公路300米范围内。

相关分析

甑皮岩人在甑皮岩和其它洞穴里居住了至少五千年之久,在大约距今7000年前,正当他们处于发展的鼎盛时期时,他们却离开了甑皮岩,离开了桂林岩溶地区,向南部迁徙。原因有:

(1)5000年的垃圾使甑皮岩逐渐变矮,越来越不方便居住。

(2)干栏的发明,使"甑皮岩人"逐步放弃穴居。

(3)洞内的积水使人类最终放弃甑皮岩。

(4)来自湖南洞庭湖地区的农业部族扩张,打败了甑皮岩人。

广西南部地区和东南亚半岛是他们迁徙的主要目的地。