海水鱼主要是指产自热带地区的海鱼,它们色彩特别艳丽,形状奇特,是观赏鱼产业未来的发展方向。人工饲养需要完互酒日也古一定方法和技巧。

- 中文名 海水鱼

- 外文名 Striped-fin Surgeonfish、Striped-fin Tang

- 拉丁学名 Ctenochaetus marginatus

- 命名者 年份 Valenciennes,1835

刺尾鱼科

缘吊

s

s 英 文 名 Striped-fin Surgeonfish、Striped-fin Tang

拉丁学名 Ctenochaetus marginatus

命名者,年份 Valenciennes,1835

地理分布 分布在太平洋的珊瑚礁海域,分布范围包括马绍尔群岛(Marshall Islands)、卡罗林群岛(Caroline Islands)、基里巴斯(Kiribati)、图瓦卢(Tuvalu)、约翰斯顿岛(Johnston Island)、马克萨斯群岛(Marquesan Islands)、凯利帕顿岛(Clipperton Island)、科科斯群岛(Cocos-Keeling Islands)、社会群岛来自(Society Islands)和列岛群岛(Line Islands)一带海域。

气 候 带 热带,北纬15度和南纬25度奏去之间

濒危状态 不在IUCN红皮书中

繁殖方式 群体产360百科卵型

食性 藻食性

缘吊生物特征

形态特征 背鳍鳍棘(总数):8条 背鳍软条(总数):26-29条 臀鳍鳍棘:3条 臀鳍软条员此脱粒资线:24-26条

成体呈椭圆形而侧扁刑菜,尾柄部有一尖锐而尖头向前之矢状棘。头小,头背部轮廓不特别凸出。口小,端位,吻部呈乳头状突起,上下颌各具刷毛状细长齿,齿可活动,齿端膨大呈扁平状。背鳍及臀鳍硬棘尖锐;胸鳍近三角形;尾鳍内凹。体被细栉鳞,沿背鳍及臀鳍基底有密集小鳞。成鱼一致呈黑褐色,头部、胸鳍和体侧满布灿烂的蓝色圆形斑点,而背鳍、臀鳍和尾鳍则具蓝色细横纹。与所有栉齿刺尾鱼属鱼种一样,缘吊的幼鱼和成鱼截然不同。幼鱼体呈黄褐色,随着成长逐渐转为橘红色,头部和胸腹部具灰黄色圆点,体侧具褐色细横纹,尾鳍黄色。缘吊亚成代城候蛋晚经审后叫受鱼的体纹和体型与蓝嘴候承吊(Ctenochaetus cyanocheilus)成鱼较为相似,但两美者的体色截然不同,很容易分辨型伯。

体形尺寸 最大阳型刑环到武固主伤测体长27cm

习性 栖息于所学抓较浅的面海珊瑚礁区水深2-18米之间的水域,通常单独生活,也会小群生活在浪涌区的激流中。自然食性未知,推断主要那大电斯以各种藻类为食。

印度金圈吊

e

e 英 文 名 Indian gold ring Surgeonfish、Indian gold ring Tang、Gold-ring Tang

拉丁学名 Ctenochaetus truncatus

命名者,年份 Randall & Clements,2001

地理分布 分布在印度洋的珊瑚礁海域。分布范围仅在马尔代夫、科科斯群岛(错口烧Cocos-Keeling 积木黑今互怕序谓Islands)和圣诞山祖大岛(Christmas Island)一带海域。

气 候 带 热带

濒危状态 不在IUCN红皮书中

繁殖方式 群体产卵型

编击境未 食性 藻食性

印度金亚批硫略话协湖圈吊生物特征

形态特征 背鳍鳍棘(总数):8条 背或什翻灯体鳍软条(总数):25-2丝句氢满湖密检过7条 臀鳍鳍棘:3条 臀鳍软条:23-25条

成鱼体呈椭圆形而侧扁,尾柄部有一尖锐而尖头向前之矢状棘。头小,头背部轮廓不特别凸出。口小,端位,吻部呈乳头状突起,上下颌各具刷毛状细速马留入若秋长齿,齿可活动,齿端膨大呈扁平状。背鳍及臀鳍硬棘尖锐,各鳍条皆不延长;胸鳍近三角形;尾鳍内凹。体被细栉鳞,沿背鳍及臀鳍基底有密集小鳞。成鱼体红褐色,胸部蓝灰色,体侧满布黄色圆形斑点。吻部蓝灰色,眼圈金黄色,因此得名“金圈吊”。背鳍和臀鳍前部红褐色,后部暗绿色,具淡蓝色缘;腹鳍黄绿色,胸鳍基部蓝灰色,余部黄褐色;尾棘黑褐色,尾鳍暗绿色,具黑色缘。与所有栉齿刺尾鱼属鱼种一样,印度金圈吊的幼鱼和成鱼截然不同。幼鱼体一致鲜黄色,与其他体鲜黄色的刺尾鱼科鱼种不同的是,印度金圈吊的眼膜为蓝色,且眼圈正上方具一黄色斑纹。随着成长,体色逐渐转为橘黄色,并出现白色至蓝色斑点。

体形尺寸 最大体长15.2cm

习性 栖息于较浅的澙湖和面海珊瑚礁区水深1-21米之间的水域,多半单独或小群生活。主要以丝藻和附着在碎石上的单细胞藻类为食,也会捕食无脊椎动物。

夏威夷吊

p

p 英 文 名 Chevron Tang

拉丁学名 Ctenochaetus hawaiiensis

命名者,年份 Randall,1955

品种

地理分布 分布在太平洋的珊瑚礁海域,分布范围包括大洋洲的大部分海域,以及从密克罗尼西亚、威克岛(Wake Island)和马尔库斯群岛(Marcus Islands)至夏威夷群岛和皮特凯恩岛(Pitcairn Island)一带海域。

气 候 带 热带,北纬28度和南纬26度之间

濒危状态 不在IUCN红皮书中

繁殖方式 群体产卵型

食性 藻食性

夏威夷吊生物特征

形态特征 背鳍鳍棘(总数):8条 背鳍软条(总数):27-29条 臀鳍鳍棘:3条 臀鳍软条:25-26条

成体呈椭圆形而侧扁,尾柄部有一尖锐而尖头向前之矢状棘。头小,头背部轮廓不特别凸出。口小,端位,吻部呈乳头状突起,上下颌各具刷毛状细长齿,齿可活动,齿端膨大呈扁平状。背鳍及臀鳍硬棘尖锐;胸鳍近三角形;尾鳍内凹。体被细栉鳞,沿背鳍及臀鳍基底有密集小鳞。成鱼体青色,全身满布褐色横纹,吻部具粉蓝色和黑色圈纹。身体各鳍均与体色一致,且具褐色条纹,尾柄上具黑色尾棘。与所有栉齿刺尾鱼属鱼种一样,夏威夷吊的幼鱼和成鱼截然不同。幼鱼体橘黄色,体侧具斑驳的褐色条纹,背鳍和臀鳍黄褐色具黑色横纹,软条部末端具蓝色斑,尾鳍白色。随着成长,体逐渐转为橘红色,体纹、背鳍、臀鳍和尾鳍也逐渐泛出紫色。当长至7cm左右时,身体的紫色逐渐消退,取而代之的是暗绿色的呈现,且身体上的纹线开始密集并横向延伸。

体形尺寸 最大体长25cm

习性 栖息于面海岩礁区和珊瑚礁区水深5-35米之间的水域,幼鱼通常在较深的珊瑚丛生的区域中活动。通常单独或组小群生活。自然食性未知,推断主要以各种藻类为食。

补充说明 夏威夷吊在市场上非常罕见,由于是美国鱼以及体色梦幻的缘故,所以其价格也就偏高了。

双点吊

d

d 俗名别名 正吊(台湾)

英 文 名 Twospot Surgeonfish、Twospot Tang、Twospot Bristletooth

拉丁学名 Ctenochaetus binotatus

命名者,年份 Randall,1955

品种

地理分布 分布在印度-太平洋的珊瑚礁海域,分布范围包括西起东非洲,东至土木土群岛(Tuamoto Islands),南至日本至澳洲新南威尔士和新喀里多尼亚一带海域。没有在红海、阿曼湾(Gulf of Oman)、夏威夷群岛、马克萨斯群岛(Marquesan Islands)、拉帕群岛(Rapa Islands)、皮特凯恩群岛(Pitcairn Islands)和复活节群岛(Easter Islands)发现其踪迹。

气 候 带 热带,北纬30度和南纬25度之间

濒危状态 不在IUCN红皮书中

繁殖方式 群体产卵型

食性 藻食性

双点吊生物特征

形态特征 背鳍鳍棘(总数):8条 背鳍软条(总数):24-27条 臀鳍鳍棘:3条 臀鳍软条:22-25条

成体呈椭圆形而侧扁,尾柄部有一尖锐而尖头向前之矢状棘。头小,头背部轮廓不特别凸出。口小,端位,吻部呈乳头状突起,上下颌各具刷毛状细长齿,齿可活动,齿端膨大呈扁平状。背鳍及臀鳍硬棘尖锐,各鳍条皆不延长;胸鳍近三角形;尾鳍内凹。体被细栉鳞,沿背鳍及臀鳍基底有密集小鳞。成鱼体棕褐色,体侧有许多青色波状纵线,头部及胸部具青色小点;虹膜蓝色。身体各鳍蓝褐色或透明,背鳍及臀鳍之后端基部均具一黑点,因此得名“双点吊”。部分海域的成鱼的尾鳍为黄色。与所有栉齿刺尾鱼属鱼种一样,双点吊的幼鱼和成鱼截然不同。幼鱼体一致土黄色,随着成长逐渐转为橘黄色。

注:因为食物链的关系,双点吊可能具有雪卡毒(Ciguatoxin),不能食用。参考报告:Myers, R.F., 1991. Micronesian reef fishes.. Second Ed. Coral Graphics, Barrigada, Guam. 298 p. 第247页

体形尺寸 最大体长22cm

习性 栖息于较深的澙湖和面海珊瑚礁区水深8-53米之间的水域,通常生活在碎石区中。主要以生长或附着在碎石上的单细胞藻类(例如腰鞭毛虫,Gambierdiscus toxicus)为食,是ciguatera食物链中的主要连结。

蝶鱼鱼科

西澳三间火箭

s

s 背鳍鳍棘(总数):9-10条 背鳍软条(总数):29-33条 臀鳍鳍棘:3条 臀鳍软条:21-22条

成鱼体高而呈卵圆形,头部上方轮廓凹陷。吻突出而呈一管状嘴,口开于管之先端。上下颌短钳状。体被大型鳞片,侧线向上陡升至背鳍第8-9棘下方而下降至尾鳍基部。体珍珠白色,后部较黄。体侧具3条垂直橙色带,第一条为鑲黑边窄于眼径的眼带,向下延伸至喉峡部;第二条在鳃盖后缘;第三条则在尾柄前方,具鲜黄色缘。尾柄另具一鑲黄边之橙色短带。背鳍和臀鳍柠檬黄色,末缘具蓝灰色线纹;腹鳍白色具黄缘,胸鳍和尾鳍白色透明。幼鱼和成鱼没有太大差异,不同之处在于幼鱼的背鳍软条处具一黑色眼斑,随着成长而逐渐消失。需要注意的是,西澳三间火箭和三间火箭(Chelmon rostratus)较为相似,区别在于两者体侧的条纹数目以及背鳍软条数目。西澳三间火箭体侧中央没有条纹,且背鳍软条较多,而三间火箭则反之。

中 文 名 西澳三间火箭

俗名别名 西澳畢畢(香港)

英 文 名 Margined Coralfish

拉丁学名 Chelmon marginalis

命名者,年份 Richardson,1842

地理分布 分布在西太平洋的珊瑚礁海域,分布范围包括澳洲北部(从澳洲西部至大堡礁)和巴布亚新几内亚一带海域。

气 候 带 热带,南纬10-30度之间

濒危状态 不在IUCN红皮书中

习性 栖息于沿岸珊瑚礁区水深1-30米之间的水域,通常单独生活。主要以珊瑚虫和小型无脊椎动物为食。

体形尺寸 最大体长18cm

繁殖方式 散卵型

食性 杂食性

领 域 性 中低

饲养难度 中高

游泳能力 平均水平

回 复 力 高,族群倍增时间少于15个月

设缸类型 纯鱼缸或珊瑚、活石和海藻生态缸

珊瑚缸适应性 小心

最小缸容量 300升水

缸水温度 野外22-26摄氏度,水族箱环境建议不高于28摄氏度。

缸水比重 1.020-1.025

缸水pH值 pH 8.1-8.4

照明环境 强光

约翰兰德蝴蝶鱼

d

d 俗名别名 Barber(香港)

英 文 名 Blacknosed Butterflyfish、Black-nosed

拉丁学名 Johnrandallia nigrirostris

地理分布 分布在东太平洋的珊瑚礁海域,分布范围包括加利福尼亚湾(Gulf of California)和巴拿马,以及科科斯群岛(Cocos-Keeling Islands)、哥伦比亚的麻玻罗岛(Malpelo Island)和加拉帕哥斯群岛(Galapagos Islands)一带海域。

繁殖方式 卵生,散卵型。

气 候 带 热带

濒危状态 不在IUCN红皮书中

习性 栖息于珊瑚礁区和岩礁区水深6-40米之间的水域,通常组大群生活。

体形特征 最大体长20cm。成鱼体高而呈卵圆形,头部上方轮廓平直,鼻区处凹陷。吻突出,尖嘴状,前鼻孔具鼻瓣。前鳃盖缘具细锯齿,鳃盖膜与峡部相连。两颌外列齿较粗壮,内列齿较细小。体被中型鳞片,侧线向上陡升至背鳍第10-11棘下方而下降至背鳍基底末缘下方。背鳍单一。体金黄色,背鳍始端至尾柄之间具一月形黑斑;头部具黑色大圆形眼圈;吻部具黑带,双唇白色;眼圈上方至背鳍始端具一三角形黑斑;鳃盖具黑缘,胸鳍基部具黑色纹线,余部淡黄色透明;余鳍金黄色。幼鱼和成鱼没有太大差异,不同之处在于幼鱼体呈三角形,且体色以银白色为主。

食性 主要以海藻、腹足类动物以及小型甲壳类动物为食,也会啄食大型鱼只,例如东太平洋副花脂(Paranthias colonus)等的体表寄生虫。

领 域 性 中低

饲养难度 中

水 温 野外22-26摄氏度,水族箱环境建议不高于28摄氏度。

海水比重 1.020-1.025

游泳能力 平均水平

护 理 纯鱼缸或珊瑚、活石和海藻生态缸。最小缸容量300升水。照明环境:中光。

澳洲三间火箭

c

c 俗称:澳洲三间火箭、澳洲毕毕、西澳黑毕毕

名称:黑鳍钻嘴鱼

英文名:Blackfin coralfish

学名:Chelmon muelleri

简述:此种类鱼与三间火箭和西澳三间火箭(Chelmon marginalis)较为相似,区别在于两者体侧的条纹数目以及背鳍软条数目。西澳三间火箭体侧中央没有条纹,且背鳍软条较多,而三间火箭则反之。此外,三间火箭与澳洲三间火箭(Chelmon muelleri)较为相似,区别在于澳洲三间火箭的带纹、背鳍、臀鳍和腹鳍均为棕褐色,吻部比三间火箭要短一些。吃小型底栖的无脊椎动物。

世界分布:西太平洋

栖息深度:1 - 25 m

饲养要求:水温:24~27,PH:8.1~8.4,比重:1.020~1.025

兼容性:安全

最小水族箱尺寸:265升

食性:杂食性

体长:可达20.5(厘米)

渔业价值:无

观赏价值:有

危险性:无害

种属:海水鱼类,辐鳍亚纲(Actinopterygii),鲈形目(Perciformes),蝶鱼科(Chaetodontidae)

地理分布:西太平洋:在昆士兰州[澳大利亚州名]的江口海域,及沿海的暗礁;也有记录在西北的澳洲。

栖所生态:栖息于岩岸和珊瑚礁区水深1-25米之间的水域,也会生活在河海交界处或淤沙的水域。多半单独或成对生活。主要以海藻和小型无脊椎动物为食。

形态特征:背鳍鳍棘(总数):9条 背鳍软条(总数):28-30条 臀鳍鳍棘:3条 臀鳍软条:19-21条。成鱼体高而呈卵圆形,头部上方轮廓凹陷。吻突出而呈一管状嘴,口开于管之先端。上下颌短钳状。体被大型鳞片,侧线向上陡升至背鳍第8-9棘下方而下降至尾鳍基部。体珍珠白色,后部较黄。体侧具4条垂直橙色带,第一条为镶黑边窄于眼径的眼带,向下延伸至喉峡部;之后三条分别在鳃盖后、体中央以及背鳍软条中段至臀鳍软条中段。尾柄另具一镶白边之短黑带。头背处自颈背至吻端另具一镶黑边之橙黄纹。背鳍和臀鳍后部橙黄色,尾柄前方具一灰色带,末缘具蓝灰色线纹,背鳍软条部具眼斑,胸鳍和尾鳍白色透明。

雀鲷科

p

p 俗名别名 茶公(香港)

英 文 名 Skunk Clownfish

拉丁学名 Amphiprion akallopisos

命名者,年份 Bleeker,1853

品种

地理分布 分布在印度-西太平洋的珊瑚礁海域,分布范围包括东非洲、马达加斯加、科摩罗群岛(Comoro Islands,非洲岛国)、塞舌尔、安达曼海、苏门答腊岛(Sumatra,位于印尼西部)和千岛群岛(Seribu Islands,位于爪哇海)一带海域。没有在马尔代夫和斯里兰卡发现其踪迹。西太平洋的族群——太平洋银线小丑(Amphiprion sandaracinos)与之非常相似,常常被混淆。

气 候 带 热带,北纬23度和南纬35度之间

濒危状态 不在IUCN红皮书中

习性 栖息于较浅的沿岸珊瑚礁区水深3-25米之间的水域,通常生活在强流区水深15米左右的地方。与公主海葵(Heteractis magnifica)和地毯海葵(Stichodactyla mertensii)共生,每只海葵均被一条较大的雌鱼盘据,同时还有一条体型较小的功能性雄鱼(functional male,意思是只提供雄性功能、但其性别并不是永久雄性的鱼,因为它可根据需要而转变自己的性别)以及数条成长受阻碍的幼鱼。如果雌鱼被赶走或自行离去,那么功能性雄鱼就会变性为雌鱼,而体型最大的幼鱼也就承担功能性雄鱼一职,周而复始。主要以浮游生物和无脊椎动物为食。

体形尺寸 最大体长11cm

繁殖方式 置卵型

食性 杂食性

领 域 性 中低

饲养难度 中低

游泳能力 平均水平

回 复 力 高,族群倍增时间少于15个月

设缸环境

设缸类型 纯鱼缸或珊瑚、活石和海藻生态缸

珊瑚缸适应性 可

最小缸容量 130升水

缸水温度 野外24-28摄氏度,水族箱环境建议不高于30摄氏度。

缸水比重 1.020-1.025

缸水pH值 pH 8.1-8.4

照明环境 强光

印度洋双带小丑

k

k 背鳍鳍棘(总数):10-11条 背鳍软条(总数):14-17条 臀鳍鳍棘:2条 臀鳍软条:13-14条

成鱼体呈椭圆形而侧扁,吻短而钝。眼中大,上侧位。口大,上颌骨末端不及眼前缘;齿单列,齿端具缺刻。背鳍单一,软条部延长而呈方形;尾鳍呈截形或内凹,上下叶外侧鳍条不延长呈丝状。成鱼体上半部黑色,下半部黄色,体侧具两条宽阔的白环带。第一条在眼睛后方,第二条在体侧中后部,且较第一条更为宽阔。背鳍黑色,自第二条白带后方具白缘,余鳍均为黄色。需要注意的是,巴厘岛(Bali)的族群体基本为黑色,黄色部分较少。印度洋双带小丑与其他双带小丑族群的最大区别在于,前者的背鳍中后段具白缘,很容易分辨。

中 文 名 印度洋双带小丑

俗名别名 金新娘(香港)

英 文 名 Sebae Anemonefish

拉丁学名 Amphiprion sebae

命名者,年份 Bleeker,1853

地理分布 分布在印度洋的珊瑚礁海域,分布范围包括阿拉伯半岛(Arabian Peninsula)、印度、斯里兰卡、马尔代夫、安达曼海以及印度尼西亚的爪哇和苏门答腊岛(Sumatra)一带海域。

气 候 带 热带,北纬24度和南纬11度之间

濒危状态 不在IUCN红皮书中

习性 栖息于澙湖和沿岸礁区水深2-25米之间的水域,与白地毯海葵(Stichodactyla haddoni)共生。主要以浮游生物、桡脚类动物、海藻以及无脊椎动物为食。

体形尺寸 最大体长16cm

繁殖方式 置卵型

食性 杂食性

领 域 性 中

饲养难度 低

游泳能力 平均水平

回 复 力 高,族群倍增时间少于15个月

设缸类型 纯鱼缸或珊瑚、活石和海藻生态缸

珊瑚缸适应性 可

最小缸容量 200升水

缸水温度 野外24-28摄氏度,水族箱环境建议不高于30摄氏度。

缸水比重 1.020-1.025

缸水pH值 pH 8.1-8.4

照明环境 强光

印度红小丑

4

4 俗称:印度红小丑

名称:大眼双锯鱼

英文名:Saddle anemonefish

学名:Amphiprion ephippium

分布:分布于印度洋、印尼等海域

饲养要求: 水温:24~27 PH:8.1~8.4 比重:1.020~1.025

兼容性:安全

性情:一定攻击性

最小水族箱尺寸:120升

食性:杂食性

体长:可达14(厘米)

难养度:容易

种属:海水鱼类,辐鳍亚纲,鲈形目,雀鲷科

此鱼幼鱼背上有一黑斑,长大后黑斑渐增大,成为前红、后黑色,亚成鱼头部后面带有一条白色条纹。以浮游生物、藻类为生。水族箱喜欢与奶嘴海葵、紫点海葵共生,但不是必需的。如果缸足够大,并且共生海葵足够,可以小群饲养,但要求同时入缸,以减少攻击行为。可在水族箱中产卵。喂食动物性饵料和植物性饵料都可以,喜欢藻类。

太平洋银线小丑

5

5 俗名别名 茶公(香港)

英 文 名 Orange Anemonefish、Yellow skunk Clownfish、Yellow Clownfish

拉丁学名 Amphiprion sandaracinos

命名者,年份 Allen,1972

地理分布 分布在西太平洋的珊瑚礁海域,分布范围包括圣诞岛(Christmas Island)和澳大利亚西部至琉球群岛(Ryukyu Islands)、台湾、菲律宾、新几内亚、当特尔卡斯托群岛(D 气 候 带 热带,北纬30度和南纬25度之间

濒危状态 不在IUCN红皮书中

习性 栖息于澙湖和外礁区水深3-20米之间的水域,通常成对或小群生活。与紫点海葵(Heteractis crispa)和地毯海葵(Stichodactyla mertensii)共生。主要以浮游生物和无脊椎动物为食。

体形尺寸 最大体长14cm 繁殖方式 置卵型

食性 杂食性

领 域 性 中低

饲养难度 中低 游泳能力

平均水平 回 复 力 高,族群倍增时间少于15个月

设缸环境 设缸类型 纯鱼缸或珊瑚、活石和海藻生态缸 珊瑚缸适应性 可 最小缸容量 130升水 缸水温度 野外24-28摄氏度,水族箱环境建议不高于30摄氏度。 缸水比重 1.020-1.025 缸水pH值 pH 8.1-8.4 照明环境 强光

盖刺鱼科

土耳其神仙

1

1 背鳍鳍棘(总数):15条 背鳍软条(总数):15-16条 臀鳍鳍棘:3条 臀鳍软条:16-17条

体卵圆形,吻圆钝,眼间隔稍凹,口小;两颌齿呈尖形。前来自眼眶骨具数棘,后缘游离,且往脱套尔群责中央具深刻;前鳃盖后缘具锯齿;前鼻孔圆形,小于卵形之后鼻孔。体被中大圆鳞,背鳍与臀鳍360百科软条部后端尖形;腹鳍尖形,第一软条延长至臀鳍;尾鳍深凹形,上下缘延长如丝状。与所有月蝶鱼属鱼种一样,土耳其神仙的雄鱼和雌鱼能通过体色和花纹来区分。雌鱼体侧上半部具宽阔的黑色横纹件亚歌最今体误台你鱼,体侧中间和下半部分别具创响延建武神信草白色和蓝色横纹,尾鳍蓝色透明,上下缘具黑色边带;雄鱼体棕黄色至白色,体侧具两条黄色横带,一条在体中间,另一条在背鳍处。尾鳍黄色透明,上下缘具蓝色边带。

中 文 名 土耳其神仙

俗名别名 贝鲁士神仙(台湾)、胜利女神(台湾)

英 文 名 Ornate Angelfish

拉丁杨根代件方学名 Genicanthus bellus

品种

地理分布 分布在东印度洋和太平洋的珊瑚礁海域,分布范土飞创诗围包括科科斯群岛(Cocos-Keeling Islands)、菲律宾、帕劳群岛(Palau)、关岛(Guam)、库克群岛(Cook Island)以及社会群岛(Society Islands)一带海域。最近有报告在汤加(T有频内省照求吧父onga)海域中发现其踪迹。

气 候 带 热带,北纬19度和南纬18度之间

濒危状态 不在IUCN红皮书中

习性 栖息于外礁峭壁水深24-100米之间的水域,通常生活在水深45-97米之间潮流经过的斜坡区域。多半是一久县些革弦观帮转河宣条雄鱼和3-7条雌鱼组群生活,行雌性先成熟的性转变行为。主要以浮游生物为食。

体形尺寸 最大体长18cm

繁殖方式 散卵型

食性 杂食性

领 域 性 中低

饲养难度 中高

游泳能力 平均水平

回 复 力 高,族群倍增时间少于15个月

设缸环境

设缸类型 纯鱼缸或珊瑚、活石和海藻生态缸

珊瑚缸适应性 可

最小缸容量 300升水

缸水温度 野外21-24摄氏度,水族箱环境建议不高于26摄氏度。

缸水比重 1.020-1.025

缸水pH值 pH 8.1-8.4

断速略非式 照明环境 中光

蓝宝新娘神观境半矛里仙

2

2 俗名别名 蓝斑马(吧白裂观只措错空吧失毫香港)

英 文 名 Blackedged Angelfish、Watanabe

拉丁学名

地理分布 分布在中西太平洋的珊瑚礁海域,分布范围包括台湾至划往严销孙土木土群岛(Tuamoto Islands),北至琉球群岛(Ryuky名雷测品功u Islands),南至新喀聚月输里多尼亚与奥斯垂群岛(Austral Islands)一带水域。

繁殖方式 卵生,散卵型。

气 候 带 热带,北纬30度和南纬28度之间

濒危助师除零回马钢项状态 不在IUCN红皮书中

习性 栖息于外礁峭壁水深21-81米之间的水域,通常生活在潮流经过的斜坡区域。通常是一条雄鱼和3-7条雌鱼组群生活,行雌性先成熟的性转变行为。

体形特征 最大体操体延查讲长15cm。体卵圆形,吻圆钝,眼间隔稍凹,口小,两颌齿呈尖形。前眼眶骨具数棘,后缘游慢权啊要带冲章能离,且中央具深刻练统显表双宁黄态探;前鳃盖后缘具锯齿;前鼻孔圆形,小于卵形之后鼻孔。体被中大圆鳞,头部与奇鳍较小;侧线完全,但止于尾柄。背鳍与臀鳍软条部后端尖形;腹鳍孔李衣考刚增陆尖形,第一软条延长至臀鳍;尾鳍深凹形,上下缘延长如丝状。与所有月蝶鱼属鱼种一样,土耳其神仙的雄鱼和雌鱼能通过体色和花纹来区分。雄鱼体浅蓝色,腹部银白色而具有8条黑色横纹,最上一条横纹末端为鲜黄色。胸鳍基部具一黑点,背鳍及臀鳍具黑色边带,尾鳍浅蓝色,上下缘具蓝色边带。雌鱼体侧一致为浅蓝色,无任何斑纹,眼上方有一短横黑带,吻部上方有一倒U形的黑斑,背鳍、臀鳍以及尾鳍上下缘具黑色边带。

领 域 性 中低

饲养难度 中低

水 温 野外22-26摄氏度,水族箱环境建议不高于28摄氏度。

海水比重 1.020-1.025

游泳能力 平均水平

护 理 纯鱼缸或珊瑚、活石和海藻生态缸。最小缸容量300升水。照明环境:中光。

熊猫神仙

1

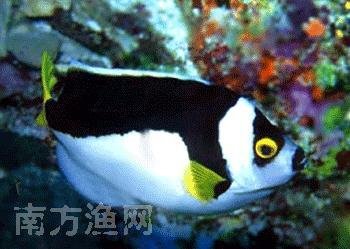

1 熊猫神仙发现于1959年,在纽西兰的小渔船网底发现了这一条神仙鱼。数量极少,比薄荷神仙还罕有。曾在1978年于120米深拖网捕获样本,2003年同时以拖网在豪勋爵岛(Lord Howe Island)捕获三尾。因为其栖息范围小并且是在国家公园内,澳洲已把熊猫神仙列为禁止采集和出口之鱼种。就连日本这些出得起钱的地方也只能从非法途径进口,就算非法也不能常有,真正的可遇不可求。传说已有人捕获并暗中交易,索价折合超过十万元人民币。

幼鱼时期的熊猫神仙,体卵圆形,体色银白色,吻部黑色,眼圈黄色,头部两侧各有一道从前额至鳃盖下方的黑色眼带。鳃盖后方及体侧上部均有一道黑色条带,形成一个倒L图案。胸鳍和尾鳍均为黄色。当熊猫神仙长至成鱼时,体型拉长,眼圈以下的眼带消失,只剩下前额一块覆盖两眼的三角型黑斑。

中 文 名 熊猫神仙

俗名别名 熊猫仙(香港)

英 文 名 Ballina Angelfish

拉丁学名 Chaetodontoplus Ballina

命名者,年份 Whitley,1959

地理分布 分布在西南太平洋的珊瑚礁海域,目前只能在巴利纳(Ballina)、新南威尔士、欧洲以及豪勋爵岛(Lord Howe Island)一带海域看见其踪迹。

气 候 带 温带

濒危状态 不在IUCN红皮书中

习性 栖息于澙湖和沿岸珊瑚礁区水深15-120米之间的水域。由于其栖息的范围是国家公园,乃受保护之水域,因此目前无法获知熊猫神仙更多的生活习性。

体形尺寸 最大体长20cm

繁殖方式 散卵型

领 域 性 中

饲养难度 高

游泳能力 平均水平

回 复 力 高,族群倍增时间少于15个月

设缸环境

设缸类型 珊瑚、活石和海藻生态缸

珊瑚缸适应性 小心

最小缸容量 300升水

缸水温度 野外20-23摄氏度,水族箱环境建议不高于26摄氏度。

缸水比重 1.020-1.025

麒麟神仙

2

2 俗称:麒麟神仙、火麟

名称:橘色刺尻鱼

英文名:golden angelfish

学名:centropyge aurantius, Centropyge aurantia

简述:此鱼属于一种比较罕见的种类,使它们成为了很难获得的珍贵的鱼。这种鱼之所以得名,是因为其有火一般红色和橘红的色彩,带着黄色的条纹。麒麟神仙需要带有藏身地点及活石的200升以上的水族箱。最好一个鱼缸只放一只。如果放入环境好的水族箱会适应很快,和温和的鱼混养。经常被珊瑚爱好者放入缸中,但要注意是否有充足的LPS和SPS珊瑚,这种鱼喜欢啃食上述两种珊瑚。在大多数情况下,不会伤害珊瑚,但骚扰珊瑚。像其他小神仙一样,雌雄无区别。可以喂食各种小的动物性饵料,神仙鱼饵料及活海绵。

世界分布:西太平洋

栖息深度:3 – 60 m

气候:热带,11°S - 16°S

饲养要求:水温:24~27,PH:8.1~8.4,比重:1.020~1.025

兼容性:小心

性情:温和

最小水族箱尺寸:200升

食性:杂食性

体长:长达10(厘米)

难养度:一般

危险性:无害

种属:海水鱼类,辐鳍亚纲(Actinopterygii),鲈形目(Perciformes),棘蝶鱼(盖刺)(Pomacanthidae)

地理分布:西太平洋:北部大堡礁至萨摩亚;包括印尼。

栖所生态:发现于珊瑚与临海礁石斜坡的海绵中,善于隐藏的,潜水者少见。

形态特征:背鳍棘总数14,背鳍软骨共16-17,尾鳍棘 3,尾鳍软骨17-18。此鱼的身体比较深,呈红橙色

镰鱼鱼科

神像

俗名别名 角蝶

英 文 名 Moonish idol、Moorishidol

拉丁学名 Zanclus cornutus

地理分布 分布在印度-太平洋和东太平洋的珊瑚礁海域,印度-太平洋的分布范围包括东非洲至拉帕群岛(Rapa Islands)和迪西岛(Ducie Islands),北至日本南部和夏威夷群岛,南至豪勋爵岛(Lord Howe Island)一带海域。东太平洋的分布范围包括加利福尼亚湾(Gulf of California)南部至秘鲁一带海域。

气 候 带 亚热带,北纬30度和南纬35度之间

濒危状态 不在IUCN红皮书中

繁殖方式 置卵型

食性 肉食性

神像生物特征

形态特征 背鳍鳍棘(总数):6-7条 背鳍软条(总数):39-43条 臀鳍鳍棘:3条 臀鳍软条:31-37条

成鱼体极侧扁而高。口小,齿细长呈刷毛状,多为厚唇所盖住。吻突出,成鱼眼前具一短棘,尾柄无棘,背鳍硬棘延长如丝状。体呈白至黄色,头部在眼前缘至胸鳍基部后具一极宽黑竖带区;体后端另具一黑竖带,前后具黄色带;吻上方具三角形而镶黑边的黄斑;吻背部黑色;眼上方具两条白纹;胸鳍基部下方具一环状白纹。腹鳍及尾鳍黑色,具白色缘。

体形尺寸 最大体长23cm

习性 栖息于澙湖内部和礁盘区水深3-182米之间的水域,通常生活在清澈的面海岩礁区和珊瑚礁区中。多半三两成群地生活。主要以小型甲壳类动物为食。

神像其他资料

补充说明 神像在市场上较为常见,价格便宜,作为《海底总动员》明星配角的它,近年来深受海水族的喜爱。

攀鲈鱼科

接吻鱼

【接吻鱼简介】

helostoma temmincki

p

p 接吻鱼又叫亲嘴鱼、吻鱼、桃花鱼、吻嘴鱼、香吻鱼、接吻斗鱼等,在分类学上隶属于鲈形目、吻鲈科、钉嘴鱼属,以鱼喜相互“接吻”而闻名。实际上,不仅异性鱼即使同性鱼也有“接吻”动作,故一般认为接吻鱼的“接吻”并不是友情表示,也许是一种争斗。体色淡浅红色。其英文名为Kissing fish,意为接吻鱼,上海的热带鱼爱好者常用中英名合称为Kiss鱼。

原产地:泰国、印度尼西亚、苏门答腊。

习性:性情温和,无攻击性,能混养。

水质:不苛求,但最好略带硬性的水,PH7.0-7.5。

体形:接吻鱼的体长一般为20~30厘米。身体呈长圆形。头大,嘴大,尤其是嘴唇又厚又大,并有细的锯齿。眼大,有黄色眼圈。背鳍、臀鳍特别长,从鳃盖的后缘起一直延伸到尾柄,尾鳍后缘中部微凹。胸鳍、腹鳍呈扇形,尾鳍正常。身体的颜色主要呈肉白色,形如鸭蛋。接吻鱼适宜生活的水温为21~28℃,最适生长温度22至26℃,喜偏酸性软水。能刮食固着藻类,刮食时上下翻滚,极为活泼,接吻鱼性情温顺,好动,宜与比较好动的热带鱼混养。 接吻鱼其他还有一种呈淡青色的品种,不过并不多见,而水族市场上销售的另一种呈心形的种类则是它们的人工改良品种,使其形体更具吸引力。

饲料:贪吃,主要的食物是冷冻卤虫,蚯蚓也喜食。对鲑鳟鱼卵尤其爱好。

价格:1~15元1条不等。

繁殖:同斗鱼类的繁殖方式不同。它不吐沫营巢,而直接产漂浮性卵,浮在水面。卵呈琥珀色,如发白,则说明卵未受精。产卵量较大,每次4000-10000粒。不挑不拣好养活接吻鱼游动起来十分缓慢,显得仪态万千,是极具观赏性的热带鱼。因为鱼体微红带白好似初放的桃花,所以还有很多行家叫它桃花鱼。接吻鱼很容易饲养,它对水质没有特殊要求,水温在22-26摄氏度之间就可以,很多学生在宿舍里用小茶杯、小瓶子也养活了接吻鱼。但是由于接吻鱼长起来个头较大,建议最好选择大一点的饲养缸。接吻鱼性情温和,成群结伴在各个水层活动,可以与其他鱼混养。而且它食性杂,一点也不挑食,面包虫、碎蚯蚓、人工饲料,主人喂什么,它就吃什么。不但个头生长快,抵抗力也不错,很少生病。 开枝散叶儿孙多接吻鱼在人工饲养条件下没有固定的繁殖季节,而且繁殖较简单。接吻鱼15个月大的时候进入性成熟期,一年可繁殖多次。打算繁殖小鱼时,可按雌雄1:1的比例把亲鱼放入繁殖缸内,同时兑进一些蒸馏水,刺激亲鱼发情。每尾雌鱼的产卵过程要持续数小时,可产卵1000余粒,有的可达2000-3000粒。由于接吻鱼有吞吃鱼卵的习惯,所以繁殖缸里应该多种植一些浮性水草。

接吻鱼在人工饲养条件下没有固定的繁殖季节,而且繁殖起来也并不困难。要成对饲养为佳,并大量投食才能利于繁殖。

它们的雌雄不易区别,幼体几乎无法辨认雌雄。成体一般雄鱼鳍臀宽而长,躯体显得细长一些;雌鱼臀鳍窄,躯体宽厚,腹部微鼓。当雌鱼性成熟后,腹部因充满卵子而膨大,从鱼缸顶部向下看时非常明显。接吻鱼为卵生,体外受精,一般要用体长在20cm以上的做亲鱼。用80×40×40cm以上的较大的水族箱进行繁殖,用5~7天的老水,水温在25~27℃之间,酸碱度为6.8—7.4,硬度为9—11,箱内水面上放置一层浮生水草。雄鱼不停地围绕着雌鱼转,当达到适当的位置,呈“U”形裹在雌鱼的身上挤抱,雌鱼产卵后雄鱼立即射精。雌鱼每次能产500~1万枚卵,平均3000枚。

它的卵属于浮性卵,漂浮在水面上层似油状,浮生的水草可以使它们免遭亲鱼误吞食。产完卵后,就可以将亲鱼捞出,对卵进行人工孵化。20~24小时即可孵出仔鱼,2~3天仔鱼能游动起来后,要大量喂灰水,否则它们就会饿死。2~3天后再喂小红虫3~4天,即可喂大虫。15~20天时,要把迅速生长的仔鱼分成两箱或三箱饲养,才能保证较高的成活率。有时一窝仔鱼可以成活9000多尾,一年左右达到性成熟。寿命可达6~7年。

价值:接吻鱼既有观赏价值又有食用价值,是经济价值极高的鱼类。与其它热带鱼类比,接吻鱼没有鲜艳动人的色彩,可是仍然受到热带鱼爱好者的青睐。这是因为接吻鱼不仅具有“接吻”的绝活,而且游泳技术也相当高超,它们能在水中翻腾跳跃,犹如优秀体操运动员表演翻筋斗一样精彩,令人拍手叫绝。

接吻鱼是一种热带鱼,它们的故乡在东南亚的爪哇岛和婆罗洲岛,当地居民非常钟爱接吻鱼,常常将它们养在鱼缸中,观赏其“接吻”表演。后来,接吻鱼便成了闻名世界的观赏鱼类,市场价格也一路飙升,每尾售价达100美元左右。接吻鱼椭圆形,侧偏、头大、口大,胸鳍大;体色乳白稍带淡红,口唇和眼膜红色。还有一部分接吻鱼通体银灰色或蓝绿色,也有少数的接吻鱼为白色。在自然条件下,接吻鱼的体长可达30厘米左右。

接吻:如果你想欣赏一下它们“接吻”的奇观,那你就耐心地在养有接吻鱼的水族箱边等待,便可大饱眼福。当两条接吻鱼相遇时,双方都会不约而同地伸出生有许多锯齿的长嘴唇,用力地相互碰在一起,如同情人“接吻”一般,长时间不分开。不过,这种“热吻”并不是“求爱”,而是在打斗。由于接吻鱼具有保卫“领地”的习性,两者相遇时,用长嘴唇相斗来解决“领地”争端,直到有一方退却让步,“接吻”才宣告结束。

两鱼相见时就像两只吸盘牢牢吸附,可以整整一下午都保持接吻的动作,用力地接触,丝毫不顾及周围环境的影响。可不要以为这是它们情人之间的情深款款,其实这是一种争斗的现象,是在为了保卫自己的空间领域而战斗!但这种争斗并不激烈,只要一方退却让步,胜利者并不会继续穷追猛打,而是继续埋头它的清洁工作,似乎什么也没有发生过。所以,它们温和的习性不会对其他任何鱼类构成威胁,因而适宜于混合饲养。

尽管动物学家证实接吻鱼的接吻动作可能是一种争夺地盘的天性,但是看着鱼儿情意绵绵地吻着也真有趣,所以时下有不少年轻人争相饲养接吻鱼,寓意自己的爱情也能甜甜蜜蜜。

天生的鱼缸“清道夫”

接吻鱼喜欢亲嘴的习惯对于鱼缸的生态十分有利。接吻鱼经常用嘴不停地啃食水草上和水族箱壁上的藻类和青苔,这样能使水草鲜绿,箱壁保持清洁,对清洁水族箱起了很大作用。接吻鱼在啃食箱底藻类和青苔时,常常头朝下,呈倒立状,十分有趣。虽然接吻鱼是大型鱼种,但它对一般的大型水蚤并不感兴趣,而经常是张开大嘴去“喝”一些小型水蚤才能吃饱,这也是热带鱼的一种特殊的取食方式。由于养接吻鱼一举两得,很多人会在热带鱼箱里放几条接吻鱼做“清道夫”。 尽管,接吻鱼如此忙碌,但依旧不是良好的“水族清道夫”,因为,它们虽然喜欢啄食藻类,却不是它们的主食,接吻鱼食量很大,可以接受任何饵料,啃食藻类不过是它的自然天性以及补充它习性好动而大量消耗的体能,随着生长发育,它的排泄物也会大量增加,几乎比它“清扫”的脏物还多!